咳によって首の後ろが痛くなる理由:メカニズムを理解する

咳による衝撃・振動が筋肉・靭帯・椎間関節に与える負荷

「咳をすると首の後ろがズキッと痛むんです」という声をよく耳にします。咳は一瞬で大きな圧力を体の中に生み出す動作なので、その衝撃は首の筋肉や靭帯、さらには椎間関節にまで伝わると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5761/)。普段はあまり意識しませんが、頭の重さはボーリングの球ほどあるとされ、その衝撃が繰り返し首にかかれば痛みにつながるのも自然な流れです。

呼吸筋・肋間筋など周辺組織の使い過ぎ

咳は呼吸筋や肋間筋をフル稼働させる動作でもあります。風邪やアレルギーで咳が長引くと、普段使わない筋肉まで酷使することになり、首や肩周囲の筋肉が過緊張を起こすと言われています。実際「咳のしすぎで首から肩がガチガチになった」と感じる人は少なくありません。つまり、痛みは単に首だけの問題ではなく、胸や背中の筋肉疲労からも広がっている可能性があるのです(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/467528/)。

姿勢の悪さ・首の支持構造(頭の重さなど)との関連

さらに、日常の姿勢も見逃せない要因とされています。スマホやデスクワークで前かがみの姿勢が続くと、首の後ろの筋肉は常に引っ張られた状態になりやすいです。そこに咳の衝撃が加わると、より大きな負担となって痛みが出やすくなると考えられています。咳そのものは避けられませんが、普段の姿勢を少し工夫するだけで首への影響が和らぐケースもあると言われています(引用元:https://ouchimedical.com/archives/9169)。

こうしたように、咳によって首の後ろが痛くなる背景には「衝撃の負荷」「筋肉の酷使」「姿勢の悪さ」が複雑に絡んでいると考えられています。読者の方が「なるほど、そういう仕組みなんだ」と少しでも納得できれば、日常の工夫やケアにつながるはずです。

#咳と首の痛み

#首の後ろの負担

#呼吸筋の疲労

#姿勢と首の健康

#セルフケアの工夫

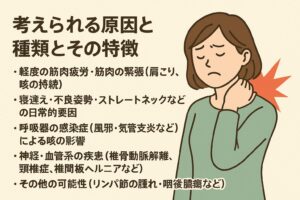

考えられる原因の種類とその特徴

軽度の筋肉疲労・筋肉の緊張(肩こり、咳の持続)

咳が長く続くと、首や肩の筋肉が過度に緊張しやすいと言われています。特に僧帽筋や後頸部の筋肉は頭を支える役割を担っているため、咳のたびに大きな負荷がかかるのです。その結果、肩こりに似た重だるさや、ピンポイントでズキっとした痛みを感じることもあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5761/)。

寝違え・不良姿勢・ストレートネックなどの日常的要因

寝ている間の姿勢や、スマホ・パソコンを長時間見続ける習慣が首に影響することも知られています。いわゆるストレートネックの状態では、咳の衝撃が首の後方に直接伝わりやすく、痛みが強調されるケースもあると言われています。普段の姿勢が積み重なって、ちょっとした咳がきっかけで痛みを感じることも珍しくありません(引用元:https://ouchimedical.com/archives/9169)。

呼吸器の感染症(風邪・気管支炎など)による咳の影響

風邪や気管支炎などで咳が頻繁に出ると、呼吸筋や肋間筋の疲労が首や肩周囲に波及することがあります。単なる首の筋肉の問題ではなく、呼吸器症状から波及しているケースもあると考えられています。咳が長引く場合、体全体の疲労感やだるさを伴うことも多いと報告されています(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/467528/)。

神経・血管系の疾患(椎骨動脈解離、頸椎症、椎間板ヘルニアなど)

まれではありますが、神経や血管に関わる疾患が原因になる場合もあると言われています。例えば、椎骨動脈解離では強い痛みやしびれを伴うことがあり、椎間板ヘルニアや頸椎症では咳で神経に圧力がかかり、痛みが悪化する可能性があります。単なる筋肉の問題とは違い、放置せずに医師に相談する必要があるケースも含まれるとされています。

その他の可能性(リンパ節の腫れ・咽後膿瘍など)

リンパ節の腫れや咽後膿瘍など、感染や炎症が首の後ろの痛みにつながることもあります。これらは熱や喉の腫れを伴う場合が多く、一般的な肩こりとは違う経過をたどることがあるようです。咳に加えて発熱や強い倦怠感があるときは、早めに医師へ相談することがすすめられています。

#咳と首の痛み

#筋肉疲労と首の負担

#呼吸器の影響

#神経疾患の可能性

#リンパや炎症の影響

見分け方・チェックリスト:いつ軽視できていつ医師に相談すべきか

痛みのパターン(いつ起きるか、どこが痛むか、どの動きで強くなるか)

咳で首の後ろが痛いとき、その痛みが「咳をした瞬間だけなのか」「首を動かしたときにも強くなるのか」で意味が変わると言われています。例えば、一時的な筋肉の緊張であれば咳の直後だけ痛むことが多いですが、首を少し回すだけで痛みが広がる場合は、筋肉や関節に強い負荷がかかっている可能性があると考えられています。どのタイミングで痛みが出るかを意識してみることがチェックの第一歩です(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5761/)。

痛み以外の症状(発熱・嚥下痛・しびれ・吐き気・めまいなど)

単なる首の張りや肩こりに似た痛みであれば大きな心配はいらないこともありますが、発熱や喉の痛み、飲み込みづらさ、さらに手足のしびれやめまいを伴う場合は注意が必要と言われています。特に「咳+全身症状」が同時に出ているときは、呼吸器の感染症や神経に関わるトラブルが隠れている可能性も否定できないため、無視しないことが大切とされています(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/467528/)。

持続期間・強さ・日常生活への影響の程度

痛みが数日で改善していくのか、それとも1週間以上続いているのか。この違いも重要な判断材料です。たとえば、軽い筋肉疲労であれば休養やセルフケアで少しずつ軽減していくと言われていますが、長期にわたり強さが変わらず続いている場合は、筋肉以外の要因も疑われると考えられています。仕事や家事が手につかないほどの痛みは「ただの咳のせい」と片付けない方が安心です(引用元:https://ouchimedical.com/archives/9169)。

安静時でも痛む・夜寝られないなどの危険サイン

安静にしていてもズキズキと痛む、夜眠れないほど痛みが強い、あるいは横になっただけで悪化する――こうしたケースは体の防御反応の一つとも言われています。軽度の筋肉疲労では通常そこまで続かないため、危険サインとしてとらえることが大切です。「痛みが生活のリズムを乱すほどか」を一つの目安に考えてみると、来院の判断もしやすくなります。

#咳と首の痛み

#症状チェックリスト

#危険サインの見極め

#日常生活への影響

#早めの相談の目安

セルフケアと日常でできる対処法

痛みを和らげる方法(アイシング・温め・休息など)

咳で首の後ろが痛いとき、まず意識したいのは「無理をしないこと」です。炎症が強いときにはアイシングが役立つと言われていますし、筋肉のこわばりが中心なら温めることで血流を促す方法もあるとされています。実際には、痛みの出方によって冷やすか温めるかを変えるのが良いと考えられています。さらに、十分な休息を取ることも筋肉の回復には欠かせません。ちょっと横になるだけでも、負担が和らぐことがあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5761/)。

ストレッチ・筋肉をほぐす運動(具体的な動き・注意点)

首や肩の緊張をほぐす軽いストレッチは、日常生活の中でも取り入れやすい工夫です。例えば、ゆっくりと首を左右に傾ける、肩を大きく回すなど、無理のない範囲で行うことがすすめられています。ただし、痛みが強いときに勢いよく動かすと逆効果になることもあると言われています。呼吸を整えながら「心地よい」と感じる範囲で続けることが大切です(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/467528/)。

姿勢改善・枕や寝具の選び方・デスクワークでの工夫

普段の姿勢も首の後ろの痛みに大きく影響すると考えられています。スマホを長時間見下ろす姿勢や、デスクワークで前傾になる姿勢は首に負担をかけやすいです。背筋を伸ばし、目線の高さに画面を合わせるなど小さな工夫が効果的だと言われています。また、寝具の高さや硬さも重要で、枕は首を自然に支える程度の高さがよいとされています。こうした生活環境の見直しは、慢性的な負担を軽減する一助になるでしょう(引用元:https://ouchimedical.com/archives/9169)。

咳を和らげる工夫(咳喘息・アレルギー対策など、咳そのもののケアも含める)

咳自体を少しでも和らげる工夫も、首の痛みを抑えるためには大切です。加湿器で空気を潤す、マスクで喉を保湿する、こまめに水分をとるなどの工夫が紹介されています。アレルギーや咳喘息と関係しているケースもあるため、必要に応じて専門医に相談するのも良いとされています。咳が落ち着くことで、首の筋肉への負担も軽くなると考えられています。

#咳と首の痛み対策

#セルフケアの工夫

#ストレッチと姿勢改善

#枕と寝具の見直し

#咳を和らげる習慣

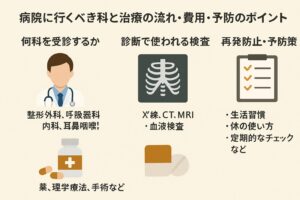

病院に行くべき科と治療の流れ・費用・予防のポイント

何科を受診するか(整形外科・呼吸器科・内科・耳鼻咽喉科など)

咳で首の後ろが痛い場合、原因によって相談する科が変わると言われています。筋肉や姿勢の問題が疑われるときは整形外科、咳や呼吸の症状が中心なら呼吸器科や内科、喉や耳の違和感が強ければ耳鼻咽喉科を検討するとよいとされています。どの症状が一番つらいのかを目安に考えると、来院する科を選びやすいでしょう(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5761/)。

診断で使われる検査(X線・CT・MRI・血液検査など)

来院した際には、必要に応じて検査が行われることがあります。首の骨や関節の状態を確認するためにX線、より詳細に調べる場合はCTやMRIが用いられるとされています。感染や炎症の有無を確かめるために血液検査を取り入れることもあり、複数の検査を組み合わせることで原因の絞り込みが行われると言われています(引用元:https://ouchimedical.com/archives/9169)。

治療法の選択肢(薬/理学療法/手術など)

検査の結果に応じて施術の内容は変わります。軽い筋肉疲労であれば薬による炎症のコントロールや物理的な理学療法が行われることが多いとされています。神経や血管に関わる疾患が見つかった場合には、さらに専門的な施術や外科的な手段が選ばれるケースもあるようです。費用は施術内容や保険の範囲によって幅がありますが、一般的に初診料と検査代で数千円から数万円程度かかると言われています(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/467528/)。

再発防止・予防策(生活習慣・体の使い方・定期的なチェックなど)

再発を防ぐには、日常生活での工夫が欠かせません。姿勢の改善やストレッチ、寝具の見直しなどが首への負担を減らすポイントとされています。加えて、咳が長引くときには早めに専門医へ相談することも予防につながります。定期的に体をチェックし、自分の体調を見逃さない習慣が大切だと考えられています。

#咳と首の痛み

#病院に行くべき科

#検査と施術の流れ

#費用と注意点

#再発防止のポイント

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す