3.なかなか「休養」が効かない理由/誤った休み方

睡眠だけでは足りないという現状

「昨日たっぷり寝たのに、なんだか疲れが取れていない…」そんな経験はありませんか?

実は、多くの人が「休養=睡眠」と思い込んでいますが、これは一部しか合っていないと言われています。睡眠は確かに体の回復には欠かせませんが、心や脳、社会的ストレスなど“見えない疲れ”までは癒せないことがあるそうです。

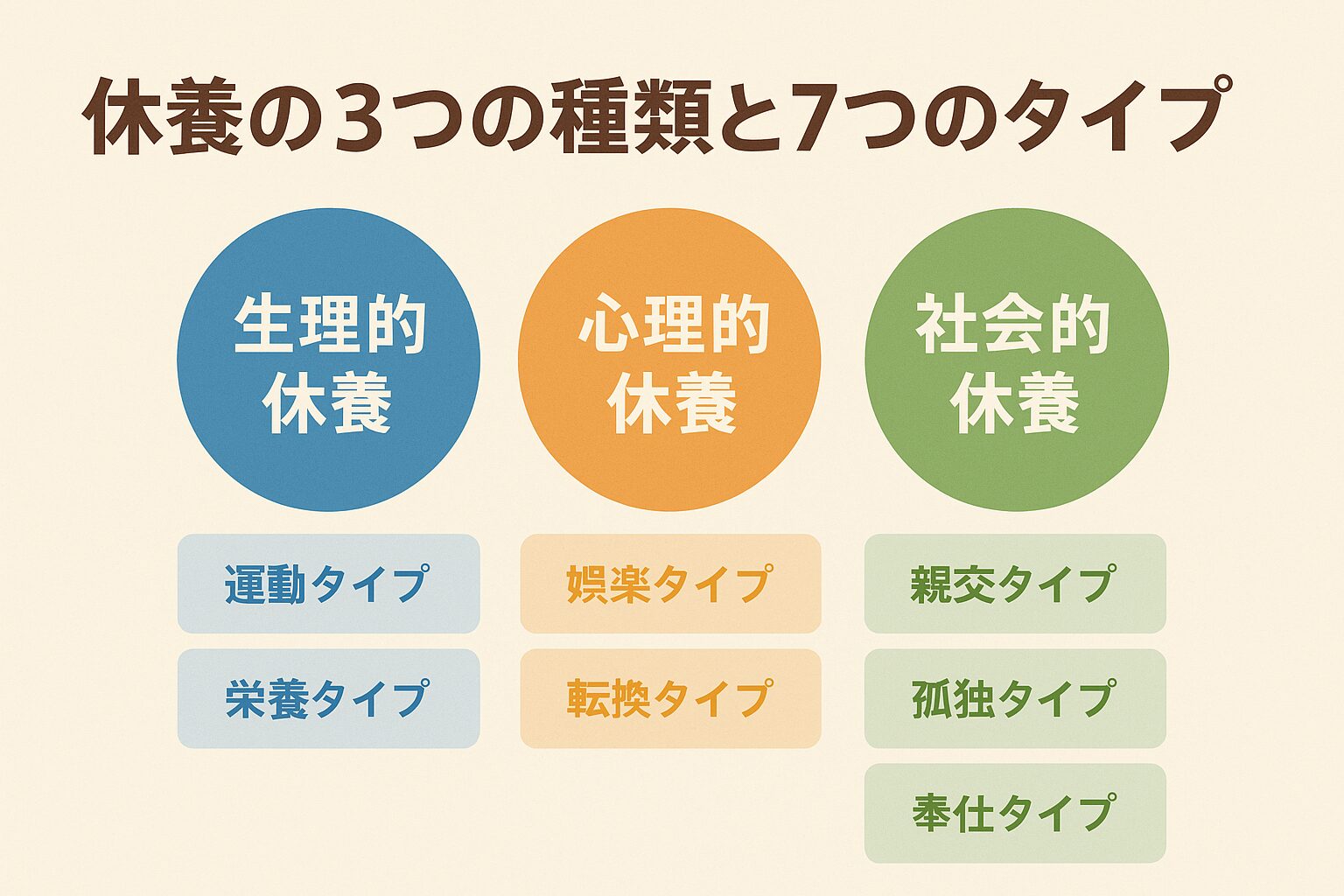

米国の医師サンドラ・ダルトン=スミス氏によると、人間には7種類の「休み方」があり、単なる睡眠だけでは全ての疲れに対応できないとされています(引用元:Lifehacker Japan)。

たとえば、頭を使いすぎたときに必要なのは「脳の休養」であり、寝るだけでは思考の疲れはリセットしづらいと言われています。

また、感情的なストレスや人間関係の悩みが原因で疲れを感じている場合は、心理的・社会的な休養が欠かせません。つまり、「体を休めても心が休まっていない」状態では、休養がうまく働かないのです。

ただゴロゴロするだけ・無計画な休みでは本来の休養にならない

休日になると、「今日は何もせずゴロゴロしよう」と思う人も多いですよね。

確かに、ゆっくり過ごすこと自体は悪いことではありません。ただし、それが毎週続くと、逆に体内リズムが崩れ、倦怠感を感じやすくなるとも言われています(引用元:厚生労働省)。

休養とは「休む」と「養う」の両方が大切です。無計画に過ごすだけでは“休む”ことに偏り、“養う”時間を失ってしまいます。

たとえば、体を休めることはできても、心をリフレッシュする機会を逃してしまう。

そんな状態が続くと、「休んでいるのに疲れが取れない」「何をしても満たされない」と感じることが多くなるようです。

「休養上手」な人は、意識的に休みをデザインしています。

・午前中は軽い運動で体をほぐす

・午後は好きな映画を見る

・夜はスマホを手放して早めに寝る

このように、目的を持った休み方をすることで、“休みの質”が高まりやすいと言われています。

また、休日に予定を詰め込みすぎるのも要注意です。充実しているように見えても、それは“活動”であって“休養”ではない場合があります。

本当の休養とは、「何をすれば自分の心と体が喜ぶのか」を見つめ直し、意識的に回復させる時間を持つことなのです。

#休養が効かない

#睡眠だけでは足りない

#誤った休み方

#休養の質

#リフレッシュ方法

4.実践!タイプ別 休養メソッドと生活習慣への落とし込み

各タイプごとの具体的な休養メソッド

「休養」とひと言で言っても、実践に移すには“自分に合った方法”を選ぶことが大切です。今回は、先にご紹介した7つの休養タイプに基づいて、実際に取り入れやすいメソッドをお伝えします(引用元: カラダの健康サポートブログ

-

運動タイプ(生理的休養):例えば、仕事終わりに5分だけストレッチをする、通勤の途中で階段を使うなど、軽めの運動を日常に取り入れます。血流が促され、疲労物質の除去が助けられると言われています。

-

栄養タイプ(生理的休養):栄養バランスを意識した食事を摂るだけでなく、「今日は消化器を少し休ませよう」として軽めの食事にする工夫も。例えば野菜中心のワンプレートや、白湯を飲んで内臓に負担をかけない時間を作ると良いとされます。 note(ノート)

-

休息タイプ(生理的休養):睡眠確保に加え、寝る前にスマホを控える、ぬるめのお湯に浸かるなど、“質の良い休み”を意識するのがポイントです。

-

娯楽タイプ(心理的休養):好きな映画を観たり、音楽を聞いたり、趣味の時間を設けることで、心をリフレッシュさせます。日頃の“頭の疲れ”をほぐすにはこうした時間が重要だと言われています。 note(ノート)

-

造形・想像タイプ(心理的休養):絵を描く、料理を少し工夫してみる、DIYに挑戦するなど、「何かを創る/想像する」ことで余白を作るメソッドです。

-

親交タイプ(社会的休養):信頼できる友人や家族と話す、ペットと触れ合うなど、人とのつながりからエネルギーを補充する休養です。

-

転換タイプ(社会的休養):環境をちょっと変えてみる。例:部屋の模様替え、外で珈琲を飲む、休日に少し足を延ばす。日常の“当たり前”を変えることで、気持ちも切り替わると言われています。 note(ノート)

日常に無理なく取り入れるためのポイント

忙しい毎日の中で「休養の時間を拡大」するのは難しいかもしれません。でも“無理なく取り入れる”工夫があります。

-

マイクロレストを活用:朝の準備前に深呼吸を2回だけ入れる、昼休みに10分だけ外を歩く、夜寝る前にスマホを手放して1分だけ目を閉じる…こうした“数分”でも意識的に休むことで、疲労の蓄積を防げると言われています。 ModernLifeGuide’s blog

-

スケジュールに「休養」を入れる:仕事や家事の合間に「休養枠」を設けておくという考え方です。「11:30〜11:40はストレッチ」「21:00〜21:20は映画30分」と時間を決めておくと、休養が“後回し”になりづらくなると言われています。

-

複数のタイプを組み合わせる:例えば休日に軽めの運動(運動タイプ)+好きな本を読む(娯楽タイプ)+外カフェで読書(転換タイプ)というように、タイプを掛け合わせることで「休養の質」が上がるとされています。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

-

無理しないことを意識する:「この方法が正解」という型にはめず、自分が“やってみたい”と思える休養を選びましょう。休養も“習慣化の技術”と言われており、自分に合うペースに落とし込むことが長続きの鍵です。

#休養メソッド

#マイクロレスト

#生活習慣改善

#タイプ別休養

#心と体のリセット

5.休養を習慣化するためのチェックリスト&見直しポイント

自己チェック項目 ―「休養不足」のサインを見逃さない

「ちゃんと休んでいるのに疲れが取れない」と感じたことはありませんか?

そんな時は、まず自分の“休養状態”を客観的に振り返ることが大切です。以下のようなサインがある場合は、休養の質が下がっている可能性があると言われています。

-

最近、疲れが取れにくい

-

寝ても翌日体がだるい

-

仕事や家事への集中力が続かない

-

気分が上がらず、何をしても楽しく感じない

-

食欲や睡眠リズムが不安定になっている

こうしたサインが複数当てはまる場合、単純な「睡眠不足」だけでなく、心や社会的な要素を含めた“休養不足”の可能性もあると考えられています(引用元:RadiChubu-ラジチューブ-)。

大切なのは、「疲れを我慢しない」「なんとかなる」と思わないこと。小さな不調を放置すると、慢性的な疲労やモチベーション低下につながることがあるとも言われています。

休養計画の立て方とサイクルの見直し

休養を“習慣”に変えるには、意識してスケジュールに組み込むことが重要です。

たとえば、週単位・月単位で「休養の時間」と「休養の質」を見直す習慣を持つと、疲れを溜めにくい体づくりに役立つとされています。

〈週ごとの見直し〉

・1週間の中でどの時間に最も疲れを感じたかを記録する

・その疲れの種類(体・心・人間関係)を振り返り、対応する休養法を選ぶ

・「週1回は何もしない時間を作る」など、小さな目標を設定する

〈月ごとの見直し〉

・1か月単位で、自分の調子が上向いた週とそうでなかった週を比較する

・「どの休養法が自分に合っていたか」を振り返る

・疲労の傾向を見て、翌月の休養スタイルを調整する

また、「疲労 → 休養 → 活力 → 活動」というサイクルを意識することで、休養を“エネルギーの投資”と捉えられるようになると言われています。

たとえば、疲れたから休むのではなく、“次にしっかり動くために休む”という発想です。この意識の切り替えができるようになると、罪悪感なく休むことができ、結果的にパフォーマンスも安定しやすくなるそうです。

長期的に「休養力」を高めるためのポイント

短期的に疲れを癒すだけでなく、長期的に「休養力」を育てる意識も大切です。

休養力とは、“自分の疲れを察知し、適切な休み方を選べる力”のこと。

これを高めるには、以下の3つの意識が役立つと言われています。

-

自分の体と心の変化を「観察」する

疲れのサインを見逃さないことで、早めのケアがしやすくなります。 -

「何もしない日」を肯定する

予定を詰め込みすぎない勇気も、休養力の一部です。 -

日常に「養う時間」を組み込む

睡眠や食事だけでなく、心を潤す活動を日常に少しずつ足していくことが重要だとされています。

こうした習慣を積み重ねることで、休養は“特別なこと”ではなく“生き方の一部”へと変わっていくのです。

#休養の習慣化

#休養チェックリスト

#活力のサイクル

#疲労回復のコツ

#休養力を高める

ステップ木更津鍼灸治療の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す