イントロダクション:ストレッチ=良いこと、だけど“やりすぎ”もある?

「ストレッチ=体を柔らかくして健康に」というイメージは、多くの方が持っているはずです。しかし、実は「ストレッチやりすぎ」になると逆効果・不調の原因になるという指摘もあるのです。 step-kisarazu.com+2BeeBody+2

例えば「もっと伸ばせばもっと柔らかくなる」と頑張る人ほど、知らず知らずのうちに、関節や筋・腱に過剰な負荷をかけてしまっていることがあります。実際、ある専門家は「オーバーストレッチ(過度なストレッチ)になると、筋力が低下したり関節が不安定になったりと、スポーツのパフォーマンスが落ちることもある」と言われています。 note(ノート)+1

こうした現状を踏まえて、本記事では「やりすぎのサイン」「ストレッチをやりすぎたときのリスク」「ちょうど良い頻度・強度・方法」について、分かりやすく整理してお伝えします。読んでいただくことで、安全に柔軟性を高め、ストレッチを“有効な習慣”に変えていけるきっかけになればと思っています。

それでは、まず「ストレッチをやりすぎるとどうなるか」を一緒に見ていきましょう。

ストレッチを頑張る人ほど陥りやすい“やりすぎ”の落とし穴

ストレッチを続けている人からよく聞かれるセリフがあります。「もっと時間をかければもっと柔らかくなる気がする」「毎日やれば成果出るんじゃないか」…こうした思いが“過度”への一歩になりがちです。

しかし、実は“毎日長時間・強く伸ばす”という方法が必ずしも良いとは言えず、逆に「筋肉が防御反応を起こして硬くなる」「関節を支える靭帯や腱にダメージを与える」という報告があります。 step-kisarazu.com+1

つまり、ストレッチは“量”でも“強さ”でもなく、「質」「タイミング」「体の声を聞くこと」が大切になってくるのです。

#ストレッチやりすぎ #オーバーストレッチ注意 #柔軟性向上 #適切なストレッチ #体のケア

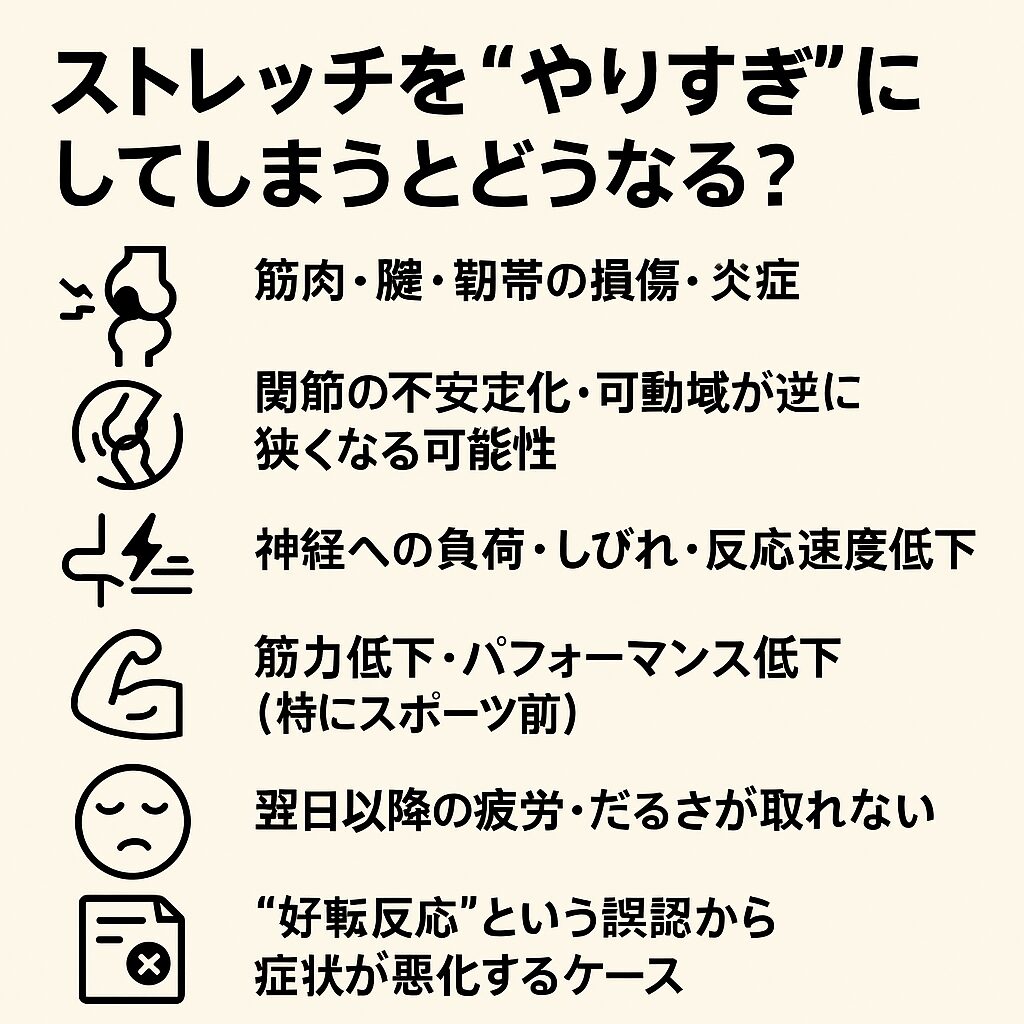

ストレッチを“やりすぎ”にしてしまうとどうなる?具体的リスク6つ

「ストレッチやりすぎ」という言葉、少し大げさに感じるかもしれませんが、実は体に様々なリスクを抱える可能性があると言われています。今回は、特に注意したい6つの具体的なリスクを、わかりやすく「会話形式」で整理していきましょう。

1.筋肉・腱・靭帯の損傷・炎症

「もっと伸ばせば柔らかくなるかな」と思って、いつもより時間をかけてストレッチをしていたら、翌朝なんだか“張ってる”感じ…という経験、ありませんか?実は、過度な引き伸ばしにより、筋繊維や腱・靭帯に微細な損傷が起こり得ると言われています。 step-kisarazu.com+1 その損傷が炎症を招くことで、むしろ柔軟性が低下し「伸ばしたのに硬く感じる」という事態につながる可能性があるのです。 BeeBody

2.関節の不安定化・可動域が逆に狭くなる可能性

「関節をグルグル動かしていたら、どんどん動けるようになる」…というのが理想ですが、実際には関節を支える靭帯・腱が過度に伸ばされすぎると、関節の“支え”が弱くなり、ぐらつきや違和感を感じやすくなると言われています。 step-kisarazu.com+1 また、防御反応として筋肉が急に緊張し、結果的に可動域が縮んでしまうケースも報告されています。 note(ノート)

3.神経への負荷・しびれ・反応速度低下

「伸ばしているときに“ピリッ”とした」「なんか手足がジーンとする…」と感じたら、それは神経に余分な負荷がかかっているサインかもしれません。長時間・強いストレッチによって、神経の伝達が鈍くなったり、反射速度が落ちる可能性があると言われています。 note(ノート)+1 特にスポーツや日常の動作で「反応が遅いな」と感じることが増えた場合、このあたりを疑ってみる価値があります。

4.筋力低下・パフォーマンス低下(特にスポーツ前)

「柔らかくなったら動きやすくなるはず」…そう期待してたのに、むしろ“動きが鈍くなった”と感じたことはありませんか?過度なストレッチは、筋肉が過剰にリラックス状態になり、瞬発力や筋出力が低下するケースがあると言われています。 note(ノート)+1 ストレッチのタイミング(特にスポーツ前)には、「ちょうどいい強さ・時間」で行うことが重要です。

5.翌日以降の疲労・だるさが取れない・倦怠感

「ストレッチした翌日なのに、体がだる重い…」という経験、案外多いのでは?これは、ストレッチによる“小さな損傷”や“疲労”が回復する前に、また伸ばしてしまったために蓄積している可能性があります。 BeeBody+1 また、「好転反応かも」と思って放置していると、症状が長引きやすいとも言われています。

6.“好転反応”という誤認から症状が悪化するケース

「ストレッチ後にちょっとヤル気出る感じ」「なんとなく体が軽くなった気がする」…これはポジティブに捉えがちですが、一方で「だるい」「違和感が消えない」などが“好転反応”だと捉えられて、そのままストレッチを続けてしまうと、実は損傷が進んでしまうという警告もあります。 BeeBody 医療的にも「好転反応には科学的根拠が十分とは言えない」とされており、違和感が長引く際は早めの見直しが推奨されています。 BeeBody

これらは「ストレッチ=良いこと」という前提のもとだからこそ、知らず知らずのうちに起こり得る落とし穴です。次章では「どうやって“ちょうど良いストレッチ”を見つけるか」を一緒に確認していきましょう。

#ストレッチやりすぎ #オーバーストレッチ #柔軟性アップ #体のケア #適切なストレッチ

“やりすぎ”の判断基準・サインは?セルフチェックのポイント

「ストレッチって、やればやるほど効果が出るんですよね?」

よく聞く質問ですが、実は“やりすぎ”サインを見逃してしまう人が多いと言われています。ストレッチは確かに体を整えるうえで大切な習慣ですが、体の声を無視して続けてしまうと、かえって筋肉や関節を痛めるリスクがあるのです。ここでは、自分で簡単に確認できる“セルフチェックのポイント”を紹介します。

1.伸ばしている最中に「鋭い痛み」が出る

「痛気持ちいい」くらいが理想とされていますが、途中で“ピキッ”と鋭い痛みを感じたら要注意です。これは筋肉や腱が許容範囲を超えて引き伸ばされているサインと言われています。無理をせず、その時点でストレッチを中断することが大切です。翌日も違和感や張りが残る場合は、すでに軽い炎症が起きている可能性もあるため、数日間は休ませるようにしましょう。

(引用元:step-kisarazu.com)

2.関節がぐらつく・筋が張りすぎる・しびれが出る

ストレッチ後に関節が“ゆるい”ような感覚や、筋がいつも以上に張っている感じがある場合も、やりすぎのサインとされています。特に「ビリビリ」「ジーン」としたしびれが出るのは、神経が引っ張られすぎている状態かもしれません。

こうした症状を無視して続けると、関節の不安定化や神経への負担につながるおそれがあるため、体の反応を見ながら強度を調整することが大切です。

(引用元:step-kisarazu.com)

3.呼吸が止まっていた・反動を使っていた

「息を止めてグッと伸ばしてた」「勢いで反動をつけてた」――そんなときも“やりすぎ”のサインです。呼吸を止めると筋肉が緊張してしまい、ストレッチの効果が半減するだけでなく、血流も滞る可能性があると言われています。反動を使うと筋繊維を急激に引き伸ばすため、損傷リスクも上がります。

ストレッチ中は“ゆっくり息を吐きながら”“反動を使わず静かに伸ばす”ことを意識しましょう。

(引用元:beebody.jp)

4.柔軟性が上がらないどころか硬くなる感じがする

「毎日続けているのに、なんか前より硬くなった気がする…」という方も少なくありません。これは、筋肉が過度な刺激に反応して“防御反射”を起こしている可能性があると言われています。筋肉は伸ばされすぎると、自らを守るために逆に収縮する性質があり、結果として可動域が狭くなるのです。

もしこの状態が続く場合は、ストレッチの頻度や強度を一度見直してみましょう。

(引用元:note.com)

ストレッチは「毎日たくさんやること」ではなく、「体の声を聞きながら適度に続けること」が大切です。次に紹介するのは、“ちょうど良いストレッチ”を行うための頻度・強度・時間の目安です。

#ストレッチやりすぎ #オーバーストレッチ注意 #セルフチェック #体のサイン #柔軟性改善

ちょうど良くストレッチを行うための“頻度・強度・時間”ガイド

「ストレッチやりすぎ」を防いで、しっかり効果を引き出すためには、頻度・強度・時間の三つをしっかり設けることが大切と言われています。今回は、目的別に分けながら、無理せず取り組めるポイントをお伝えします。

目的に応じたストレッチ(準備・クールダウン・柔軟性向上)を分ける

「運動前にストレッチすればOK」ではなく、ストレッチにも“目的”があるとされています。例えば、準備ストレッチでは体を動かす準備として軽く動的に伸ばすことが推奨されており、クールダウンでは運動後に静的ストレッチで筋肉を落ち着かせることが良いと言われています。さらに、柔軟性を向上させる目的なら、筋肉が温まった状態でゆっくりと深めの静的ストレッチを行うことが望ましいとされています。

こうした目的別の使い分けを意識すると、ストレッチを“やりすぎ”から“適切な量”へと切り替えやすくなります。

強度の目安:「痛気持ちいい」程度、呼吸を止めず、反動を使わない

ストレッチの“強度”を考えるとき、目安として「少し気持ちいいけど痛くない」範囲、つまり“痛気持ちいい”程度が適正とされています。 また、ストレッチ中に呼吸を止めてしまったり、反動を使ってグッと伸ばしたりする動作は、筋肉・靭帯・関節に過剰な負荷をかけやすいと言われています。

たとえば、深呼吸を止めずに「吐きながらゆっくり伸ばす」こと、反動なしで“静かに”伸びを感じることを意識すると、やりすぎを避けながらリラックスして伸ばせます。

時間&セット数の目安:例)1部位15~30秒×1~3セット/毎日ではなく同部位を連日極めない

ストレッチの“時間”については、強度や目的によって変わりますが、一般的な目安として「1部位につき15〜30秒を1〜3セット」という設定が言われています。 また、たとえ時間を長くしても必ずしも効果が倍になるわけではなく、1分以上は効果差が出にくいとの報告もあります。

さらに、“頻度”としては、毎日同じ部位に強めのストレッチを行うのは避けた方が良いと言われています。筋肉や靭帯には回復の時間も必要で、1〜2日休ませると安全に継続できるケースが多くなっています。

ですから、「今日は肩甲骨周りを伸ばす」「明日は脚を中心にする」といったローテーションを組むのも、適度な頻度を保つための工夫と言えるでしょう。

日々のストレッチを“気持ちいい”範囲にとどめ、体の声を聞きながら、頻度・強度・時間のバランスを整えることで、やりすぎによるリスクを避けつつ柔軟性向上を目指せます。次章では、万が一「やりすぎたかも」と感じたときの対処法と再発防止策を紹介します。

#ストレッチ頻度 #ストレッチ強度目安 #適切なストレッチ時間 #柔軟性向上 #ストレッチバランス

もし“やり過ぎた”と感じたら?対処法&再発防止のポイント

「ストレッチ中に少し痛かったけど、まぁ大丈夫かな」と思って続けてしまったこと、ありませんか?

実は、その“違和感のまま続ける”が一番危険と言われています。ストレッチは健康的な習慣ですが、無理をすると筋肉・腱・関節に負担をかけ、回復までに時間がかかることもあります。ここでは、やりすぎてしまったときの正しい対処法と、再発を防ぐポイントを紹介します。

まず「無理しないで中止」することが第一歩

ストレッチ中に「ピキッ」と痛みを感じた、または翌日に強い張りや違和感が残るときは、すぐに中止するのが基本です。

「少し痛いけど我慢すれば柔らかくなるかも」と思って続けると、筋肉や腱の微細な損傷が悪化しやすいと言われています。 (beebody.jp)

応急的には「安静・冷却・軽い圧迫・必要に応じた挙上」を行うことが推奨されています。いわゆるRICEの考え方(Rest・Ice・Compression・Elevation)に基づくもので、炎症や腫れを抑えるのに有効とされています。

また、「まだ痛みが残るけど、少しならできるかも」という判断も避け、痛みが落ち着くまで無理せず休むことが大切です。

痛み・しびれ・ぐらつきが続く場合は専門家へ相談

「2〜3日経っても痛みやしびれが引かない」「関節が不安定な感じがする」などの症状が続く場合は、早めに専門家に相談することが望ましいとされています。 (step-kisarazu.com)

特に、しびれや力の入りづらさがある場合は、神経や靭帯に負担がかかっているサインの可能性もあります。

放置すると回復まで時間がかかることがあるため、専門の施術者やトレーナーに相談して、ストレッチの強度やフォームを見直すのが安心です。

再開は「軽めから・段階的に」戻すこと

痛みが落ち着いたあとにストレッチを再開する場合は、いきなり元のペースに戻さず、“軽め”から始めましょう。 (note.com)

たとえば、「時間を半分にする」「伸ばす範囲を浅くする」など、小さな変化から再スタートすることで、体への負担を最小限にできます。

また、「昨日より少し伸びた」「今日はここまでで十分」といった“体の声”を感じ取る習慣を持つことが、再発防止につながると言われています。

この“感覚の観察”こそ、長く続けられるストレッチ習慣の鍵です。

日常でできる根本予防策

ストレッチのやりすぎを防ぐには、日常の工夫も欠かせません。

たとえば「ストレッチ前に体を温める」「冷えた状態で無理に伸ばさない」「仕事中や入浴後など、時間帯を選ぶ」といった工夫が効果的とされています。 (beebody.jp)

さらに、「毎日同じ部位だけを伸ばす」よりも、「上半身と下半身を交互に」などバランスを意識することも大切です。

そして何より、「柔軟性を上げること」よりも「体を大切にすること」を目的にすることで、ストレッチを安全に長く続けられるようになります。

痛みが出たときは焦らず、体と対話しながら少しずつ整えていきましょう。ストレッチは“継続”が一番の効果を生む習慣です。

#ストレッチやりすぎ注意 #ストレッチの対処法 #再発防止 #体の声を聞く #安全なストレッチ

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す