坐骨神経痛に対する鍼灸治療の効果や具体的な施術方法について詳しく解説します。

坐骨神経痛とは?その原因と症状坐骨神経痛の定義と主な症状

「坐骨神経痛って聞いたことあるけど、実際どんな痛みなの?」——そんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。

坐骨神経痛は、腰からお尻、太ももの裏を通って足先まで伸びている「坐骨神経」が何らかの原因で圧迫されたり刺激されたりすることで起こる、痛みやしびれを伴う症状のことを指します。医学的には病名ではなく、“症状名”として扱われているんですね。

具体的には、「お尻から太ももにかけてズキズキするような痛みがある」「長時間立っていると足がだるくなってくる」「歩いているうちに足にしびれを感じる」など、人によって現れる症状はさまざまです。

軽い違和感から強烈な痛みまで幅があり、日常生活にも少なからず支障をきたすことがあるとも言われています。

発症の主な原因(例:腰椎椎間板ヘルニア、梨状筋症候群など)

坐骨神経痛の原因として、もっとも多く知られているのが「腰椎椎間板ヘルニア」です。

これは、背骨の間にあるクッションのような椎間板が飛び出し、坐骨神経を圧迫してしまうことで痛みが起こるという状態です。無理な姿勢や重い物を持ち上げた拍子にグキッと腰に痛みが走った…というエピソードに心当たりのある方もいらっしゃるかもしれません。

また、意外と知られていないのが「梨状筋症候群(りじょうきんしょうこうぐん)」という状態。お尻にある梨状筋という筋肉が、坐骨神経を締めつけてしまい、痛みやしびれを引き起こすと考えられています。長時間のデスクワークや車の運転など、座りっぱなしの生活が続くと発症しやすいとも言われています。

他にも、加齢による脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)や、筋肉のバランスの乱れ、姿勢の悪さなども原因として指摘されています。

体の中で何が起きているのかを理解することで、「あれ、自分もそうかも?」と気づくきっかけになるかもしれません。

引用元:くまのみ整骨院グループ公式ブログ

#坐骨神経痛とは

#鍼灸でのアプローチ

#椎間板ヘルニア

#梨状筋症候群

#お尻の痛み

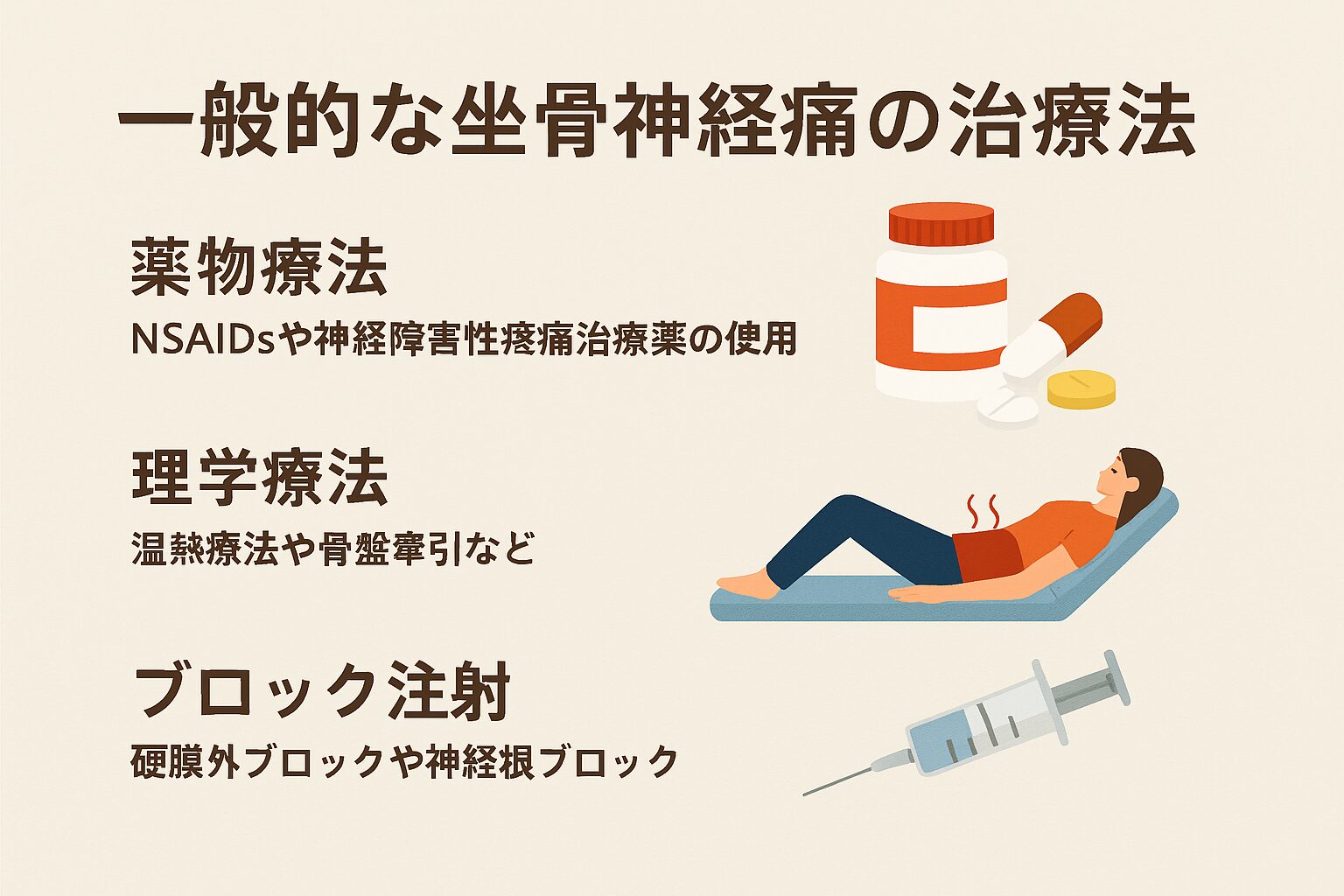

一般的な坐骨神経痛の治療法

薬物療法:NSAIDsや神経障害性疼痛治療薬の使用

「坐骨神経痛って、結局どうやって改善していくの?」そんな疑問を持っている方も多いと思います。まず、病院で最初にすすめられることが多いのが「薬を使った方法」、つまり薬物療法です。

このときによく使われるのが、NSAIDsと呼ばれる非ステロイド性抗炎症薬。炎症や痛みを抑える働きがあるとされていて、腰やお尻のズキッとする感覚が和らぐこともあるようです。また、神経障害による痛みが強い場合には、神経に働きかける専用の痛み止め(神経障害性疼痛治療薬)が使われることもあります。

ただし、薬だけに頼るのではなく、他の方法と組み合わせることで、より負担の少ないアプローチが期待できるとも言われています。

理学療法:温熱療法や骨盤牽引など

次にご紹介するのは、体に直接アプローチする「理学療法」。これは、専門のスタッフの指導のもとで行われるリハビリ的な方法です。

たとえば、温熱療法。これはその名の通り、温めることで血流を促し、筋肉の緊張をほぐす効果が期待されている方法です。「お風呂に入るとちょっとラクになる」と感じたことのある方には、イメージしやすいかもしれませんね。

さらに、骨盤の位置を整えるための「骨盤牽引」もよく行われる施術のひとつです。引っ張ることで腰まわりの負担を軽くし、神経への圧迫をやわらげるよう工夫されているとのことです。

ブロック注射:硬膜外ブロックや神経根ブロック

「痛みが強くて、正直じっとしているのもしんどい…」そんなときには、ブロック注射という選択肢もあります。

これは、痛みの原因とされる神経の近くに直接薬を届ける注射で、種類としては「硬膜外ブロック」や「神経根ブロック」などがあります。

「ブロック」とは、痛みの信号を遮断する(ブロックする)という意味で、即効性が期待できることもあると言われています。ただし、医師の判断と慎重な説明のもとで行われるため、不安な点があれば遠慮なく質問するのがおすすめです。

引用元:くまのみ整骨院グループ公式ブログ

#坐骨神経痛の検査法

#薬物療法の種類

#温熱療法の効果

#骨盤牽引のやり方

#ブロック注射とは

鍼灸治療による坐骨神経痛のアプローチ

鍼灸が痛みやしびれに与える影響

「坐骨神経痛に鍼灸って、本当に意味あるの?」——そんな疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。実際のところ、鍼灸は体のツボを刺激することで、神経や筋肉の緊張を緩める働きがあるとされており、痛みやしびれの緩和を目的としたケアとして活用されることが多いです。

特に、坐骨神経が通る腰やお尻、太もも周辺に鍼を刺すことで、血流が促進されると考えられており、それによって神経周囲の圧迫が軽くなったり、筋肉のこわばりが和らいだりすると言われています。

また、お灸による温熱刺激も、冷えや血行不良が影響しているとされる神経痛に対して、良い反応を見せることがあるようです。「じんわり温まって、体が軽くなった気がする」といった声も実際に聞かれます。

これらの反応は個人差があるものの、薬に頼りすぎず自然な形で痛みと向き合いたいという方に選ばれていることも多い印象です。

具体的な施術方法とそのメカニズム

では、鍼灸では実際にどんな施術が行われるのでしょうか?

まず鍼についてですが、髪の毛ほどの細い鍼を、症状の出ている部位やそれに関連するツボへ優しく刺していきます。「刺す」と聞くと少しこわいイメージがあるかもしれませんが、ほとんど痛みを感じないように工夫されていることが多く、リラックスした状態で受けられるよう配慮されています。

ツボとしては「腰腿点(ようたいてん)」や「委中(いちゅう)」などが坐骨神経痛と関係が深いとされていて、これらの部位に刺激を加えることで、神経や筋肉のバランスを整える目的があるとのこと。

さらに、お灸はよもぎから作られた艾(もぐさ)を使い、じんわりと温めることで血行を促します。冷えが原因の坐骨神経痛には、この温熱刺激が有効とされるケースもあるようです。

引用元:くまのみ整骨院グループ公式ブログ

#坐骨神経痛と鍼灸

#鍼灸の仕組み

#ツボの効果

#お灸と血行

#自然なアプローチ

鍼灸治療の効果と注意点

鍼灸治療の効果が期待できるケース

「坐骨神経痛に鍼灸って、どんな時に受けたらいいの?」と迷っている方は多いかもしれませんね。実際のところ、鍼灸は慢性的な痛みやしびれに悩んでいる方に選ばれることが多く、特に西洋医学だけでは改善の兆しが見えにくいケースで試されることがあるようです。

たとえば、坐骨神経痛の原因が筋肉の緊張や冷えによる血流の悪化といったケースでは、ツボへの刺激によって巡りをサポートすることで、痛みがやわらぐ感覚が得られると言われています。また、自律神経のバランスが崩れている場合にも、鍼灸でリラックス状態をつくることで、痛みの感じ方が変わってくることがあるようです。

さらに、「朝起きた時がつらい」とか「長時間の同じ姿勢がしんどい」といった、日常生活に支障が出ているタイミングで鍼灸を取り入れることで、少しでも動きやすさを取り戻すきっかけになったという声も耳にします。

ただし、すべてのケースで効果が感じられるわけではないため、施術者と相談しながら進めていくことが大切です。

治療を受ける際の注意点や禁忌事項

「鍼灸を受けてみたいけど、注意点ってあるのかな?」という不安もあると思います。実は、誰にでも適しているというわけではないので、いくつか気をつけたいポイントがあります。

まず、妊娠中の方や重度の貧血がある方、発熱している時などは避けたほうがよいケースとされています。また、出血傾向のある疾患を持っている方や抗凝固薬を使用している方は、施術前に必ず申し出るようにしてください。

それと、施術前後の食事や入浴にも気を配る必要があります。満腹や空腹の状態、施術直後の熱いお風呂などは、体に負担がかかることがあると考えられています。

さらに大切なのが、国家資格を持った鍼灸師のもとで受けること。経験のある施術者であれば、個人の体調や状態をしっかりと見ながら対応してくれますし、不安な点も相談しやすいです。

無理なく、無理せず、自然なペースで取り入れることが、鍼灸との上手な付き合い方かもしれませんね。

引用元:くまのみ整骨院グループ公式ブログ

#鍼灸治療の注意点

#坐骨神経痛と鍼灸

#自然療法の可能性

#ツボ刺激の効果

#鍼灸の禁忌事項

坐骨神経痛の予防と日常生活での対策

坐骨神経痛は日常のちょっとした習慣が影響すると言われています。特に、長時間のデスクワークや運動不足が続くと、腰やお尻周辺の筋肉が硬くなり、坐骨神経への圧迫につながることがあるんです。だからこそ、普段の生活の中でできる予防策を意識することがとても大切です。

適切なストレッチや運動の紹介

まず取り入れやすいのが、シンプルなストレッチや軽い運動です。例えば、「ハムストリングス(太ももの裏)のストレッチ」や「腰回りのねじりストレッチ」は、神経の通り道をスムーズに保つために役立つと言われています。

「ストレッチって毎日続けられるかな…」と思った方、大丈夫です。無理なく1日5分からでもOK。朝起きたときやお風呂上がりなど、リラックスしたタイミングで取り入れると習慣化しやすいですよ。

また、ウォーキングや軽めのヨガもおすすめとされています。特に骨盤周辺の筋肉を柔らかくし、姿勢を整える動きが坐骨神経への負担軽減に関係していると考えられています

生活習慣の改善ポイント

もう一つ重要なのが、生活習慣の見直しです。長時間同じ姿勢で座っていると、お尻の筋肉が硬くなって神経を圧迫しやすくなることがあるため、1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすのが望ましいと言われています。

それから、体重管理も実は関係していると言われていて、体重が増えることで腰やお尻への負担が大きくなり、坐骨神経に影響が出る可能性があるそうです。無理なダイエットではなく、バランスの良い食事と適度な運動を心がけるのがポイントです。

さらに、ストレスも筋肉の緊張を引き起こす要因の一つだとされています。リラックスできる時間を意識的につくるのも、予防の一歩になりますよ。

#坐骨神経痛予防

#ストレッチでケア

#日常生活改善

#姿勢に気をつける

#運動で健康維持

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/)。

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す