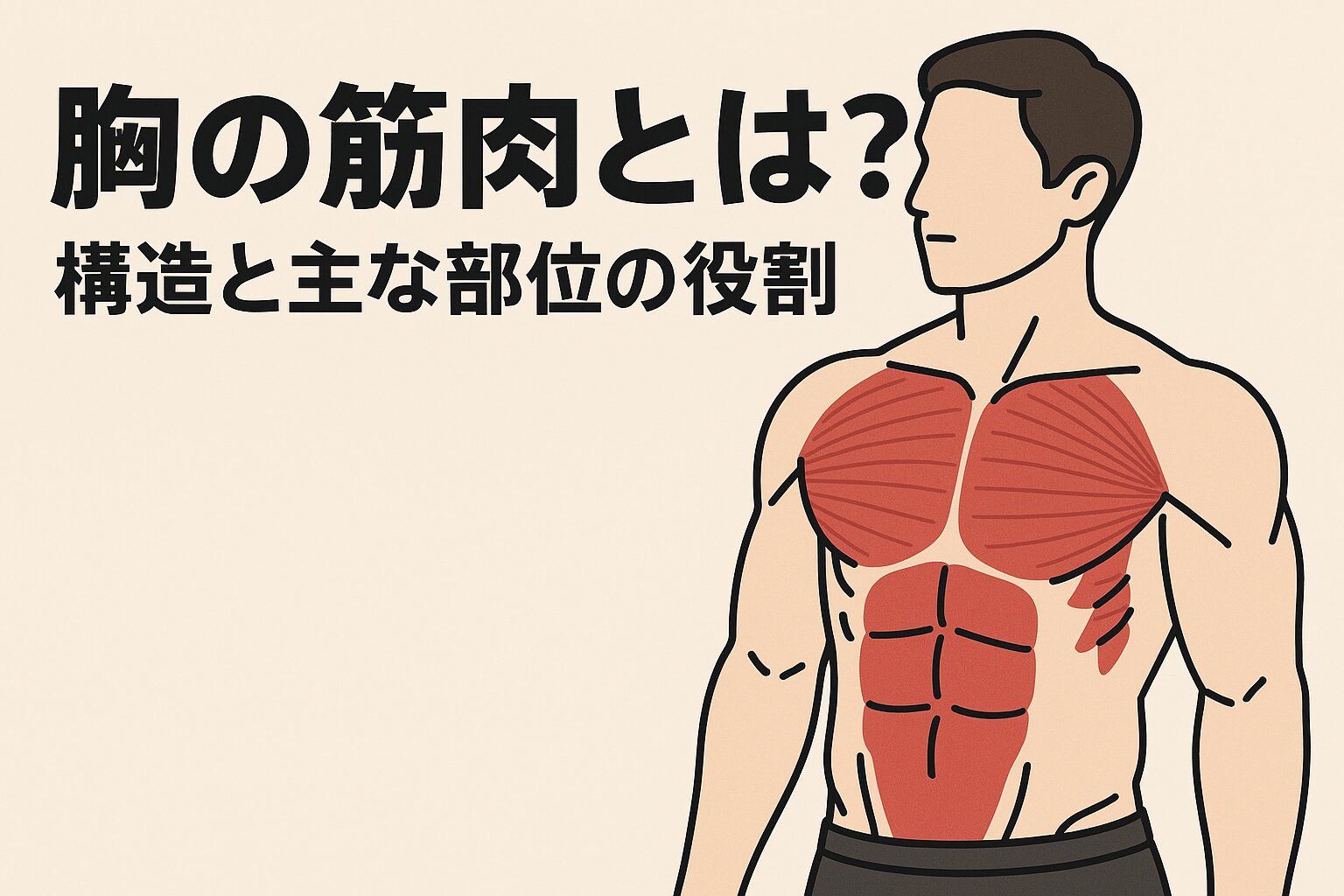

1.胸の筋肉とは?構造と主な部位の役割

「胸の筋肉」について、まずは構造と主な部位の役割をざっくり整理しておきましょう。

胸部には主に、表層から「大胸筋」「小胸筋」「前鋸筋」という三つの筋肉群が存在し、それぞれが異なる働きを持っていると言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

大胸筋:胸板をつくるメイン筋

まず大胸筋ですが、これは胸の前面を大きく覆う、いわゆる「厚い胸板」を形成する筋肉です。

大胸筋はさらに「上部(鎖骨部)」「中部(胸骨部)」「下部(腹部)」「等」に分かれ、その走行方向によって役割が少しずつ変わるとされています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

具体的には、腕を前方に押し出したり、水平に動かしたりする動作で大胸筋が働きます。例えば、ドアを「PUSH(押す)」と言われる動作、腕を前に出して物を押したり、重い荷物を抱えて前に運んだりする時などです。

また、「腕を上方へ持ち上げる(肩関節屈曲)」際には大胸筋上部が特に活躍するという説明もあります。

小胸筋:肩甲骨まわりを支える“縁の下”の筋肉

次に小胸筋ですが、これは大胸筋の下層に位置する比較的小さめの筋肉で、「深層筋」とも言われています。

小胸筋は肋骨から肩甲骨(烏口突起)へと付着していて、肩甲骨を前下方に引き下げたり、肋骨を引き上げて呼吸を補助したりする役割があると説明されています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

つまり、腕や肩を動かす際に大胸筋と協調して働くだけでなく、姿勢維持や肩甲骨のポジションを整えるうえでも重要とされているんですね。

前鋸筋:肩甲骨の“安定化”を担う筋肉

最後に前鋸筋ですが、この筋肉は胸部の側面、肋骨の外側面から肩甲骨の内側縁まで斜めに走っており、英語名で「serratus anterior(ノコギリの前の意)」とも呼ばれています。

主な働きとしては、肩甲骨を背骨から離して前方に突き出す(外転/前突)動作や、腕を上に挙げる際の肩甲骨の上方回旋・安定化などが挙げられます。スポーツで言えばパンチングやスイミングのキャッチ動作などで活躍します。

このように、前鋸筋がうまく機能しないと肩甲骨の動きが制限され、その結果として肩や首の不調にもつながることがあります。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

#胸の筋肉 #大胸筋 #小胸筋 #前鋸筋 #筋肉構造

2.胸の筋肉を鍛えるメリット・目的別の効果

「胸の筋肉」をしっかり鍛えると、見た目・機能・健康という3つの観点から意外と幅広いメリットが得られると言われています。ここではそれぞれの観点を整理していきます。

見た目(厚い胸板・バストアップ)

まず、“胸の筋肉”を鍛えることで、まずイメージされるのが見た目の変化です。男性の場合は「厚い胸板」を形成しやすくなり、女性の場合は胸の土台となる筋肉の支持力が高まることでバストの印象が変わると言われています さかぐち整骨院

「腕を押し出す」「胸を張る」動きに関与する大胸筋が発達することで、胸元に立体感が出やすく、全体のシルエットが整いやすいという声もあります。例えば、肩や背中の筋肉とバランスが取れていると“胸が開いた印象”を作りやすいと言われています。

ただし、鍛えすぎて“筋ばった印象”になったり、部位ごとのバランスが偏ったりすると、かえって違和感につながる場合もあるため、目的とバランスを意識することが重要です。

機能・健康(腕の動き・スポーツパフォーマンス・猫背・巻き肩の改善)

次に、機能や健康面でも「胸の筋肉を鍛える」ことには大きな意味があると言われています。例えば、大胸筋がしっかり働くと、腕を前に押す動作や物を抱えて運ぶといった日常動作がスムーズになり、そのパフォーマンス向上につながる可能性があります。さかぐち整骨院

さらに、胸の奥にある小胸筋や前鋸筋などの筋肉が肩甲骨の動きや姿勢に関与しており、これらを整えておくことで「猫背」「巻き肩」といった姿勢の乱れを防ぎやすくなると言われていますさかぐち整骨院

また、大きな筋肉群を動かすことで「基礎代謝が上がる」「体が使いやすくなる」という点も、健康志向の方には嬉しいメリットと言えるでしょう。ただし、トレーニングの頻度・フォーム・休養という“正しく行う”条件を満たさないと、肩や腕に余分な負荷がかかる可能性もあるため注意が必要です。

男女別のメリット・注意点

最後に、男性・女性それぞれのメリットおよび押さえておきたい注意点を整理します。

男性の場合:胸の筋肉を鍛えることで、厚みのある胸板ができやすく“力強さ・たくましさ”の象徴となることが多いと言われています。見た目の変化がモチベーションになりやすいのも特徴です。

女性の場合:胸筋の土台がしっかりすることで、バスト位置の安定や胸元のシルエット改善につながりやすいと言われています。ただし、女性は過度に大きな負荷をかけると“筋肉質な印象”になりやすいため、「引き締め+女性らしいラインの維持」のバランスを意識することがポイントです。

共通して言えることとして、鍛える際は「左右差」「フォーム」「休養」「ストレッチ(筋肉が硬くならないように)」といった点を無視しないことが大切です。筋肉が硬くなると却って姿勢を悪くする原因にもなり得ると言われていますさかぐち整骨院

#胸の筋肉 #大胸筋トレーニング #姿勢改善 #バストアップ #巻き肩予防

3.胸の筋肉の鍛え方:初心者〜中・上級者別メニュー

「胸の筋肉」を鍛えたいけれど、どこから始めればいいのか迷っている人へ。今回は自宅でできる自重トレーニングからジムでの器具を使ったメニュー、さらにトレーニング頻度やよくあるミスまで、会話形式でサクッと解説しますね。

「胸の筋肉」を鍛えたいけれど、どこから始めればいいのか迷っている人へ。今回は自宅でできる自重トレーニングからジムでの器具を使ったメニュー、さらにトレーニング頻度やよくあるミスまで、会話形式でサクッと解説しますね。

自宅でできる自重トレーニング&フォームのポイント

— 「自宅でも胸を鍛えられる?」

— 「もちろん。まずは“自重”から始めることで、フォームを整えやすくておすすめです。」

例えば、基本のプッシュアップ(腕立て伏せ)は、肩幅よりやや広めに手を置き、体を一直線に保ったまま胸を床に近づけて戻す動作がポイントと言われています。

さらに、ワイドプッシュアップ…手幅を広げることで“胸の外側”に効きやすくなるとも言われています。ailove877のブログ

フォームで特に意識したいのは「体を反らさない」「肩甲骨をゆるめすぎない」「反動を使わないでゆっくり動く」です。自分の体重を使う分、フォームがブレると腕や肩ばかり疲れて、胸の筋肉に刺激が入らないなんてことも。毎日〜感謝〜

自重トレーニングの魅力は「器具を使わず、まずは自分の体で動きを覚える」ことにあります。慣れてきたら椅子やベンチ、ゴムバンドを使ってバリエーションを増やすのもありです。

ジムでできる器具を使ったトレーニング&効果・注意点

— 「ジムでやるなら、何から始めるべき?」

— 「器具を使うと負荷をコントロールしやすくて、胸筋をよりしっかり刺激できますよ。」

代表的な種目としては、ダンベルプレス、ベンチプレス、ペックフライなどがあります。例えば、ダンベルプレスは可動域が広く取れるため、胸筋にストレッチと収縮の両方が効きやすいと言われています。澤原魁門|フィジーク日本一が教える減量&ボディメイク戦略

注意点としては、「手首・肘の角度」「肩甲骨を寄せて胸を張る」「背中を反りすぎない」などがあります。例えば、ダンベルをあげすぎて肩甲骨が浮いてしまうと肩に負担がかかるため、胸筋に効かせづらくなると言われています。

また、ベンチプレス vs ダンベルプレスでそれぞれ向き・目的が違うという解説もあります。physica – フィジカ

器具を使える環境があれば、初心者→中級者→上級者へと段階を踏んで負荷を上げていくのがおすすめです。

トレーニング頻度・セット数・レップ数の目安&初心者が気を付けるべきこと

— 「じゃあ、どれくらいやればいいの?」

— 「良い質問。目安を知って、自分のレベルを見ながら調整していくのがカギです。」

初心者の場合、自重トレーニングなら「1回あたり8〜12回 × 2〜3セット」を週2回程度からスタート、という考え方があります。さかぐち整骨院 器具を使う場合、負荷が上がるので「8〜12回が限界になる重さで3〜5セット」、インターバルは2分〜3分が目安とも言われています。澤原魁門|フィジーク日本一が教える減量&ボディメイク戦略

初心者が特に気を付けたいのは、「フォームが崩れていないか」「左右差がないか」「休息をちゃんと取っているか」です。例えば、鏡で見ると左右で胸板の出方が違うことがありますが、それ自体が“異常”というわけではなく、弱い側を意識することで改善しやすいとされています。

そして、筋トレは毎日やれば良いというわけではなく、筋肉を“休ませる時間”が成長(改善)には必要と言われています。さかぐち整骨院

よくある間違い・フォームミス・左右差・怪我予防

— 「あ、私、これ失敗してるかも…」

— 「その心配、結構あります。チェックポイントを知っておきましょう。」

よくあるフォームミスには「胸を張りすぎて腰が反る」「手幅が広すぎて肩を痛める」「肘が外に開きすぎて肩に負担がかかる」などがあります。特に器具を使ったトレーニングで問題になりやすいと言われています。澤原魁門|フィジーク日本一が教える減量&ボディメイク戦略

また、左右差については「右だけ大きい」「左だけ疲れやすい」などの違和感を感じる人も多く、これは日常生活のクセや利き手の影響が絡んでいることも多いそうです。さかぐち整骨院

怪我予防としては、特に肩・肘・手首の関節を“ひとつの軸”で動かす意識、過負荷をかけすぎないこと、休息日を設けることが挙げられています。また、始める前に軽いストレッチを入れて筋肉・関節を温めておくことも推奨されます。

#胸の筋肉トレーニング #自重トレーニング #器具トレーニング #フォームチェック #左右差改善

4.胸の筋肉を柔らかく/整えるストレッチ・ケア法

「胸の筋肉」が硬くなってしまうと、姿勢が崩れがちになったり、肩や首まわりに余分な負担がかかったりすることがあります。ここでは、硬くなった胸の筋肉をリセットするためのストレッチと日常ケアを、会話形式で、ラクに取り組めるようご紹介します。

筋トレだけでなく「硬くなった胸の筋肉」の影響(巻き肩・猫背)と、そのリセット方法

— 「ねえ、最近肩が前に出てる気がするんだよね」

— 「それ、もしかしたら胸の筋肉が縮こまって“巻き肩”になっている可能性があると言われています」

実は、胸の前側を覆う筋肉(例えば大胸筋・小胸筋など)が硬くなると、肩が前に引っぱられてしまって「肩が前に出る」「胸を張りづらくなる」といういわゆる巻き肩や、そこから派生して猫背気味になることがあると言われています。

だから、「胸の筋肉を鍛える」というだけじゃなく、「硬さを取って柔らかく整える」ことも姿勢を整えるうえで重要と言われています。例えば、肩甲骨をきちんと動かせるようにすることで、胸の前側の筋肉の負荷が軽くなるとも言われています。

自宅でできるストレッチ例(壁ストレッチ・腕を挙げる・肩甲骨を寄せる動作)と目安時間

— 「どうやってストレッチしたらいいのかな?」

— 「簡単な動きで、毎日数分でできますよ」

例えば、壁を使ったストレッチ:片手を壁につけて腕を少し後ろに引き、胸を壁側から遠ざけるように体をゆっくり回旋させると、大胸筋の前側が心地よく伸びると言われています。片側あたり30秒〜45秒を目安に行うのがおすすめです。

もう一つは、両腕をバンザイして上に挙げたまま、肩甲骨を寄せて胸を開く動作。こちらも20〜30秒キープし、深呼吸を加えると胸郭の動きがスムーズになるとも言われています。

さらに、肩甲骨を意識して左右の手を後ろで組み、胸を開きつつ肩甲骨を寄せる動きも有効です。このとき「無理に引っ張る」より「心地よく伸びる」範囲で動かすことが大切と言われています。

日常生活での意識ポイント(デスクワーク・スマホ姿勢・立ち姿勢)と胸筋ケアの習慣化

— 「でもね、日中ずっとデスクワークで…」

— 「そんな方ほど“姿勢の意識”が大きなカギになると言われています」

一日の多くを座って過ごす人やスマホを長時間使う人は、知らず知らずのうちに胸を縮こませる姿勢になりがちだと言われています。

例えば、1時間に1回立ち上がって肩を軽く回したり、腕を伸ばして胸を軽く開いたりするだけでも、胸まわりの筋肉が緊張を保ち過ぎないようにサポートされると言われています。

椅子に座るときは、骨盤を立てて「胸をほんの少し開く」意識を持つようにしたいですし、スマホを使うときは「顔を下げないで目線を少し上げて持つ」ようにすることで、前かがみの姿勢が減り、胸の筋肉への負担が軽くなると言われています。

結局、ストレッチやケアは“その場で伸ばす”だけではなく、「その後どう過ごすか」が姿勢を長く良い状態に保つための土台になります。筋肉を柔らかくし、かつ日常で無理なくケアを習慣にすることで、胸の筋肉が整いやすくなると言われています。

#胸の筋肉ストレッチ #巻き肩改善 #猫背ケア #肩甲骨エクササイズ #デスクワーク姿勢改善

5.目的別プラン&よくある質問Q&A

今回は、「胸の筋肉」を鍛える目的別プランと、よくある疑問にお答えするQ&A、さらに継続のコツやフォームチェックリストまで、会話形式で自然な流れでご紹介します。

目的別プラン:バストアップ/胸板を厚くする/姿勢改善/スポーツパフォーマンス向上

— 「どんな目的で胸の筋肉を鍛えたらいいの?」

— 「目的によってプランを少しずつ変えるのがポイントと言われています」

バストアップ向け:女性の場合、胸の筋肉(特に大胸筋)を鍛えることでバストの土台が安定し、位置が高く見えやすいとも言われています。

プランとしては「軽めの負荷/回数やセット数をやや多め/週2回程度」から始め、姿勢を整え、胸の筋肉を支える環境を整えることが大切です。

胸板を厚くする向け:男性あるいは男性体型を目指す方向けには、「重量を上げて少ない回数/セット間を長め/週2〜3回」など、筋肉に強い刺激を入れるプランが有効と言われています。

ただし、フォームが崩れると肩や肘を痛めやすいため、負荷を上げる前にまずは正しい動きを身につけておくべきです。

姿勢改善向け:胸が縮こまって巻き肩・猫背になってしまっているケースでは、「胸の筋肉を鍛える+胸筋をケア(ストレッチ)+肩甲骨まわりを動かす」がセットとして推奨されています。

週に2回、胸筋トレ+ストレッチ+姿勢チェックをルーティンにすることで、ボディラインや印象が変わりやすいとも言われています。

スポーツパフォーマンス向上向け:腕を前に押す・肩や背中を使う動作が多いスポーツ(野球、テニス、水泳など)では、胸筋を「押す動作用」「安定させる動作用」の両側面から鍛えるプランが有効と言われています。

具体的には、「高負荷/中回数/動きの中で使う」+「可動域を広げるストレッチ」を週2〜3回、シーズン中はフォームとケガ予防を優先するのがポイントです。

よくある疑問Q&A & 継続のコツ・モチベーション維持・フォームチェック

— 「ふと疑問になったんだけど、これってどうなの?」

— 「その疑問、かなり一般的と言われています」

Q1:筋肉痛が出ないけど効いてる?

A:筋肉痛が出なければ“効いていない”というわけではないと言われています。筋肉痛=刺激が入った証というイメージがありますが、実際にはフォーム・負荷・回数・個人差など多くの要因が関わっているそうです。

つまり、「フォームが崩れていないか」「動きを意識しているか」がより重要です。

Q2:左右差って大丈夫?

A:鏡で見ると「右だけ盛り上がってる」「左だけ弱そう」など、胸の筋肉に左右差がある人は少なくないと言われています。

これは利き手や生活習慣が影響するもので、「異常=即問題」と考える必要はないとも言われています。ただし、片側ずつ行う種目(片手ダンベルプレスなど)を入れてバランスを整えるのがおすすめです。

Q3:女性でも胸の筋肉を鍛えるべき?

A:はい、女性が胸筋を鍛えることには多くのメリットがあると言われています。大胸筋はバストの土台になる筋肉であり、鍛えることでバストの印象が安定したり、姿勢が整いやすくなったりする可能性があります。

ただし、「ムキムキになるかも…」と心配な方もいますが、適切な負荷・頻度で行えば女性らしいラインを維持しながら鍛えられると言われています。

継続のコツ・モチベーション維持・フォームチェックリスト

-

トレーニング前に自分の「目的(見た目/機能/健康)」を明確にする。

-

動きを鏡や動画でチェックして、フォームが崩れていないか見直す。

-

「少しずつ負荷を上げる」「セット数/回数をコントロールする」ことで変化を感じやすくする。

-

トレーニングは“習慣化”が鍵。例えば、曜日を固定する・前後にストレッチを入れる・記録をつけるなど。

-

「フォームが悪いまま回数だけ増やす」「休憩を取らずに追い込み過ぎる」は怪我のリスクになると言われています。

以上の内容を参考に、「自分に合った目的別プラン」「よくある疑問の整理」「継続とフォームのチェック」を並行して取り組むことで、胸の筋肉を効率よく鍛えられる環境が整いやすくなると思います。

#胸の筋肉トレーニング #バストアップ #胸板強化 #姿勢改善トレーニング #胸筋QandA

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す