1.フラットバックとは?特徴と正しい姿勢との違い

フラットバックとは?

「フラットバック」とは、背骨のS字カーブが少なく、腰の反りがほとんど見られない姿勢を指すと言われています。通常、人の背骨は首から腰にかけて自然なカーブを描いていますが、このバランスが失われると体に負担がかかりやすいと言われています(引用元:https://stretchex.jp/6361)。

反り腰・猫背との比較

「反り腰」は腰のカーブが強すぎる状態で、「猫背」は背中が丸くなるのが特徴です。一方、フラットバックは腰のカーブがなく平坦になる点が大きな違いだと言われています。実際に立ち姿を鏡で見比べると、その差がわかりやすいとされています。

背骨のS字カーブとの関係

S字カーブは体の衝撃を吸収し、姿勢を安定させる役割を果たしていると考えられています。フラットバックではこのS字が弱いため、衝撃を分散できず、腰や背中に疲れが出やすい傾向があると言われています。

男女別・年代別で多いタイプ

デスクワークが多い若い世代や、筋力の低下が始まる中高年層で見られることが多いとされます。また、女性は出産などによる骨盤周囲の変化が関係して、フラットバック傾向が強くなることもあると報告されています。

まとめ

このようにフラットバックは一見「背筋が伸びていて良い姿勢」に見えることもありますが、実際には体のバランスを崩し、疲れやすさや腰痛につながる可能性があると言われています。

#フラットバックとは

#姿勢のタイプ

#S字カーブ

#猫背との違い

#反り腰との比較

2.フラットバックになる主な原因

主な原因とは?

フラットバックは単なる姿勢の癖ではなく、筋力や生活習慣など複数の要因が重なって起こると考えられています(引用元:https://stretchex.jp/6361)。

筋力不足(腹筋・背筋・臀部・腸腰筋など)

背骨を支えるためには体幹やお尻の筋肉が欠かせません。とくに腸腰筋が弱いと骨盤が後傾しやすくなり、フラットバックにつながると考えられています。

長時間の座り姿勢やデスクワーク

パソコン作業やスマホの使用で長時間同じ姿勢を取ると、骨盤や背骨に負担がかかります。その結果、背中が丸まりやすくなり、腰の反りが消えてしまうケースがあると報告されています。

出産・加齢・生活習慣の影響

女性では出産に伴う骨盤の変化やホルモンの影響も関係すると言われています。また、加齢による筋力低下や生活習慣の乱れも大きな要因になると考えられています。

間違ったトレーニングや姿勢改善法

「背中を丸めないように」と意識しすぎると、逆に腰の自然なカーブを失うことがあります。間違った筋トレや姿勢矯正がフラットバックを助長することもあるとされています。

まとめ

このようにフラットバックは単一の原因ではなく、複数の要素が積み重なって生じると言われています。

#フラットバック原因

#筋力不足

#デスクワーク姿勢

#生活習慣の影響

#骨盤バランス

3.自分がフラットバックかチェックする方法

セルフチェックのすすめ

「自分はフラットバックかもしれない」と思ったら、まずは簡単なセルフチェックを行うと良いと言われています。

壁立ちセルフチェック

踵・お尻・背中・頭を壁につけたときに、腰の隙間がほとんどない場合はフラットバックの可能性があると考えられています。通常は手のひら1枚程度の隙間ができるのが自然と言われています(引用元:https://stretchex.jp/6361)。

立位・座位での姿勢確認ポイント

立っているときに腰が真っ直ぐで反りが少ない、椅子に座ったときに骨盤が後ろに倒れやすい人はフラットバック傾向があるとされています。鏡を使ったセルフチェックも有効だと言われています。

放置すると出やすい症状例

フラットバックを放置すると腰痛や肩こり、背中の張り、疲労感が出やすい傾向があるとされています。また、姿勢の崩れが全身に波及し、頭痛や集中力の低下につながるケースもあると報告されています。

まとめ

セルフチェックで「もしかしたら…」と感じたら、専門家に相談してアドバイスを受けることも大切だと言われています。

#フラットバックチェック

#壁立ちセルフチェック

#姿勢セルフ診断

#腰痛サイン

#肩こりや疲労感対策

4.フラットバックに合わせたストレッチとエクササイズ

フラットバックをそのままにしておくと腰や背中の負担につながると言われており、日常的なストレッチやエクササイズで体を整える方法が注目されています(引用元:https://stretchex.jp/6361)。「きつい運動はちょっと…」という人でも、短時間のメニューから始めることで変化を感じるケースがあるとされています。

太もも前・腸腰筋のストレッチ

まず取り入れやすいのが、大腿四頭筋や腸腰筋を伸ばすストレッチです。例えば片膝立ちの姿勢で骨盤を前に倒すようにすると、脚の付け根あたりがじんわり伸びる感覚が出やすいと言われています。立ったまま足首を持って太もも前を伸ばす方法もよく使われます。

胸椎〜背中の可動域を広げる動き

「背中が硬いと腰ばかりで支えようとしてバランスが崩れる」という声もあります。胸を開くストレッチや、四つ這いで背中を丸めたり反らしたりする動きは、胸椎の柔軟性を高めるのに役立つとされています。タオルやポールを使うとやりやすいという人も多いです。

体幹を鍛えるエクササイズ

プランクやヒップリフト(ブリッジ)は体幹やお尻の筋肉を刺激する方法として取り入れられることが多いと言われています。長時間できなくても10〜20秒を数回から始める形でも良いとされています。「腹筋を固める」というより「姿勢を支える意識」で行う方が効果的という声もあります。

継続期間と目安

「どれくらいやれば変わるの?」とよく聞かれますが、1日5〜10分を目安に2〜4週間続けた頃から体の感覚が変わる人もいるようです。ただしペースには個人差があるため、無理のない頻度で毎日または隔日で取り入れる方法がすすめられていると言われています。痛みを感じる場合は方法を見直すか専門家に相談する形が安心です。

#フラットバック改善

#ストレッチ習慣

#体幹トレーニング

#姿勢エクササイズ

#腰周りケア

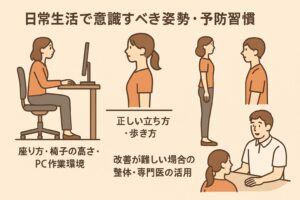

5.日常生活で意識すべき姿勢・予防習慣

日常生活に取り入れたい姿勢の工夫

フラットバックの予防や改善を目指すなら、毎日の生活の中でのちょっとした意識が大切だと言われています。特別な運動をしなくても、座り方や歩き方を見直すだけで体への負担を減らせるケースもあるようです。

座り方・椅子の高さ・PC作業環境

長時間座るときは「椅子の高さ」と「背もたれの使い方」がポイントだとされています。足裏をしっかり床につけ、膝が直角になるようにすると骨盤が安定しやすいと言われています。さらに、モニターの位置が低いと背中が丸まりやすいので、目線の高さに調整すると良いとされています(引用元:https://stretchex.jp/6361)。

正しい立ち方・歩き方

立っているときは「頭のてっぺんを糸で引っ張られているイメージ」でまっすぐに立つと姿勢が整いやすいと言われています。歩くときも足を大きく前に出すより、腰から動かす感覚を意識すると骨盤が安定する傾向があるとされています。

改善が難しい場合の整体・専門医の活用

セルフケアを続けても違和感が強く残る場合は、整体や専門家のサポートを利用するのも一つの方法です。実際に触診を通して骨盤や背骨の状態をチェックしてもらうと、自分では気づけないクセがわかることもあるとされています。ただし、整体や施術の効果には個人差があるため、無理に続けるより信頼できる専門家に相談する姿勢が大切だと言われています。

まとめ

普段の座り方・立ち方・歩き方を見直すことは、フラットバック対策として大切な生活習慣の一部だと考えられています。「意識するだけで少しずつ変わる」といった声もあるため、できる範囲から取り入れるのがポイントと言えそうです。

#フラットバック予防

#正しい姿勢

#デスクワーク改善

#歩き方の意識

#整体活用

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す