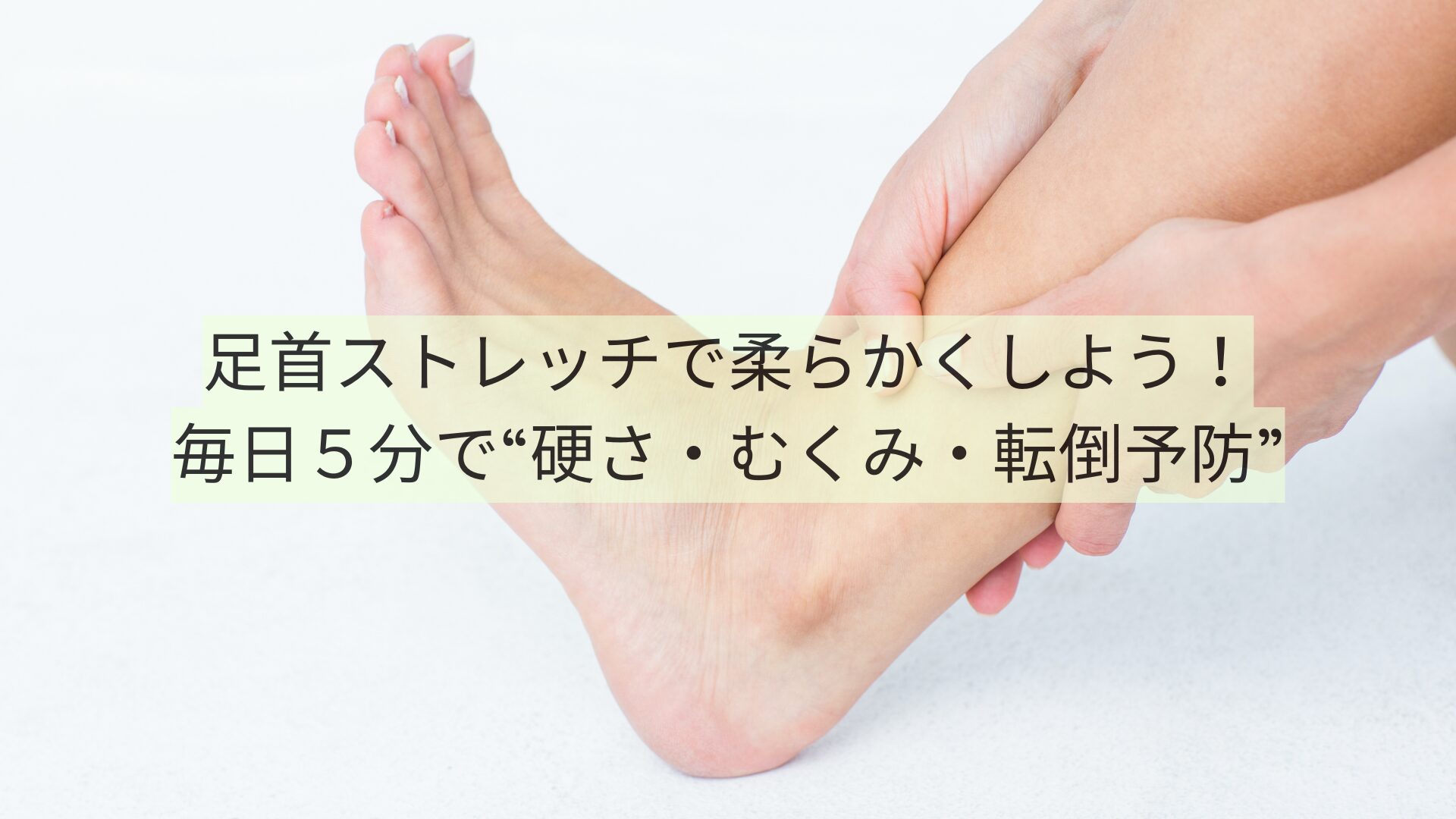

1.なぜ「足首ストレッチ」が重要なのか?

足首ストレッチは、体の土台を整える習慣としてとても大切だと言われています。

「足首なんて気にしたことなかった」という声もよく聞きますが、実は日常の動作や姿勢に深くかかわる部分なんです。ここでは、足首が硬くなると起きやすい悩みや、柔らかくすることのメリットについてお話しします。

足首が硬くなるとどうなる?(むくみ・冷え・歩行・姿勢など)

足首が硬いと、まず歩き方にクセが出やすくなると言われています。

「最近つまずきやすいな…」と思ったら、足首の可動域が狭くなっている可能性があります(引用元:https://online.tipness.co.jp/magazine/lesson-487/)。

また、ふくらはぎの動きが十分に働かなくなることで、血行が滞りやすく、むくみや冷えにつながりやすいと言われています。長時間のデスクワークや立ち仕事が続くと余計に負担がかかりやすく、夕方になると足が重く感じる人も少なくありません。姿勢への影響も見逃せません。足首が硬いと、お尻や腰に余計な力が入り、全体のバランスが崩れやすいと言われています。

「なんだか腰が重い」と感じる時も、足首が関係しているケースがあります。

足首を柔らかくするメリット

足首の柔軟性が高まると、歩きやすさや立ち姿勢が軽くなることが多いと言われています。

可動域が広がることで、階段の上り下りやしゃがむ動きがスムーズになり、日常動作が楽になりやすいとされています(引用元:https://ufit.co.jp/blogs/stretch/ankle-stretch)。

さらに、足首が柔らかいことで着地の衝撃を吸収しやすくなるとも言われており、スポーツ中のケガ予防にもつながる可能性があるとされています。

年齢・生活習慣から見た硬さのリスク

加齢によって筋力が低下したり、関節まわりの動きが小さくなったりすると、足首は硬くなりやすいと言われています。

特に、運動不足や長時間同じ姿勢で過ごす生活が続くと、柔軟性はさらに落ちやすいです(引用元:http://rehasaku.net/magazine/ankle/ankle-stretch)。

「足首なんて意識したことがなかった」

そんな人ほど、ストレッチを習慣にすると変化を感じやすい部分です。日常の動きを滑らかにするためにも、足首のケアは取り入れやすい方法だと言われています。

#足首ストレッチ

#むくみ対策

#冷え改善

#姿勢バランス

#可動域アップ

2.足首ストレッチを行う前のチェックポイント/準備

足首ストレッチは、ただ伸ばすだけではなく、事前の準備がとても大切だと言われています。

「え、そんなに準備って必要なの?」と聞かれることがありますが、実は少し意識するだけで効果が変わりやすいんです。ここではストレッチ前に知っておきたいチェックポイントをまとめました。

自分の足首の硬さをセルフチェックする方法

まずは「今の足首がどんな状態か」を知るところから始めてみましょう。

簡単な方法として、

・しゃがんだ時にかかとが床から浮くか

・足首を回した時に引っかかる感じがあるか

・正座がつらいと感じるか

といった動作が参考になると言われています

(引用元:https://online.tipness.co.jp/magazine/lesson-487/)。

気軽な気持ちでチェックしてみると、自分の状態がわかりやすいですよ。

ストレッチ前の注意点(ウォームアップ・痛み・医療機関の相談目安)

ストレッチを始める前は、少しだけ体を温めると伸ばしやすいと言われています。

例えば、足首を軽く回したり、ふくらはぎを手でさすったりするだけでもOKです。

もし痛みが強い場合は無理に伸ばさず、違和感が続くときには医療機関へ相談する流れが一般的とされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/ankle-stretch)。

「これ、伸ばしていいのか不安だな…」という時は、休んで様子を見る方が安心です。

道具・場所・時間の選び方(椅子・床・寝る前など)

足首ストレッチは道具がなくてもできますが、タオルが一枚あると動きの幅が広がりやすいと言われています(引用元:https://ufit.co.jp/blogs/stretch/ankle-stretch)。

また、床でも椅子でもできる動きが多いので、生活スタイルに合わせて選びやすいのも魅力です。

「いつやればいいですか?」とよく聞かれますが、

・寝る前のリラックス時間

・デスクワークの休憩中

・お風呂上がりのタイミング

このあたりは続けやすい時間帯として人気のようです。

生活の中で“ここならできそう”という隙間時間を見つけてみると、無理なく習慣にしやすいですよ。

#足首ストレッチ

#セルフチェック

#ストレッチ準備

#むくみ対策

#日常ケア

3.すぐにできる「足首ストレッチ」5〜8選

足首ストレッチは、ちょっとしたスキマ時間でも続けやすいと言われています。

「立ってる時でも、座ってる時でもやりやすい方法が知りたいんだよね」

そんな声をよく聞くので、ここでは日常に取り入れやすいメニューをまとめました。難しい動きはなく、呼吸を整えながらゆっくり進めるだけで大丈夫です。

立ったままできるストレッチ

まずおすすめされるのが、壁を使ったアキレス腱伸ばしです。

やり方は、片足を前に出して壁に手をつき、後ろ足のかかとを床に押しつけるように伸ばします。

20〜30秒ほどキープして、左右を交互に行うと良いと言われています(引用元:https://online.tipness.co.jp/magazine/lesson-487/)。

もう一つは、つま先立ちとゆっくり降ろす動きを繰り返す方法です。

ふくらはぎだけでなく足首周りまで負荷がかかりやすく、リズムよく10〜15回を2セットほど行う人が多いようです。

座ったまま・寝ながらできるストレッチ

座って行うなら、足首の「ぐるぐる回し」が取り入れやすいと言われています。

つま先を軽く伸ばし、時計回り・反時計回りに各10回ほど回すだけでも、足首周りの動きがわかりやすくなります。

寝ながら行う場合は、つま先をゆっくり上下に動かす“足首ポンプ運動”が取り入れやすいです。

呼吸を止めず、自然に吸って吐いてを続けながら行うのがポイントです。

タオルや壁を使ったバリエーション

タオルを使う方法は、初心者でもやりやすいと言われています。

タオルを足裏にかけ、両手で引きながらつま先を軽く自分側に引くと、ふくらはぎから足首全体が伸ばしやすくなります。

15〜20秒キープを2〜3回が目安です。

壁を使うストレッチでは、つま先を壁に立てかけて軽く前に体を倒します。

シンプルですが、足首の前側まで伸びやすいので「歩き始めが重い」と感じる時にも取り入れやすいと言われています(引用元:https://ufit.co.jp/blogs/stretch/ankle-stretch)。

回数と呼吸・左右バランスのポイント

「どのくらいの回数がいいですか?」と聞かれることがありますが、無理なく続けられる範囲でOKと言われています。

伸ばすストレッチは20〜30秒、動かすものは10〜15回を目安にしつつ、左右差が出ないようバランスよく行うのが大切です。

また、痛みがある日は無理をせず、違和感が続く場合は医療機関に相談する流れが一般的だとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/ankle-stretch)。

#足首ストレッチ

#むくみ対策

#可動域アップ

#セルフケア

#簡単ストレッチ

4.足首ストレッチの効果を高めるコツと習慣化の方法

足首ストレッチは、ただ動かすだけより、少しコツを押さえた方が変化を実感しやすいと言われています。

「これって、どのくらい続ければいいの?」と聞かれることも多いので、ここでは続け方や効果を高めるポイントをまとめました。

呼吸・キープ時間・頻度のポイント

ストレッチの基本は“呼吸しながらゆっくり”です。

息を止めてしまうと筋肉が緊張しやすく、伸ばしにくいと言われています(引用元:https://ufit.co.jp/blogs/stretch/ankle-stretch)。

伸ばす時は20〜30秒ほどキープして、1日2〜3回を目安に行うと無理のないペースで続けやすいです。

「そんなにきっちりやらないとダメ?」と聞かれることがありますが、まずは1日1回でもOKと言われています。

大切なのは、負担をかけすぎず、できる範囲で続けることです。

毎日続けるためのタイミング

習慣化しやすいのは、決まったタイミングで行う方法です。

特に、

・起床後の軽いストレッチ

・入浴後の温まった状態

・仕事の休憩中の気分転換

こういった場面は取り入れやすいと言われています(引用元:https://online.tipness.co.jp/magazine/lesson-487/)。

「どの時間が一番いいの?」と聞かれることもありますが、やりやすい時間帯を選ぶことが“毎日続けられるポイント”になりやすいです。

よくあるNG行動と対策

足首ストレッチの効果を感じづらい時は、普段の習慣も影響しやすいとされています。

例えば、

・ヒール靴を長時間履く

・1日中座りっぱなし

・運動不足が続く

このような習慣は、足首の負担につながりやすいと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/ankle-stretch)。

対策としては、

・休憩中に足首を軽く回す

・靴を見直してみる

・短時間でも歩く時間を作る

など、できることから始めていくのが現実的です。

どれくらいで変化が出る? 感じない時の対応

「どれくらいで変わるんですか?」と聞かれることがありますが、生活スタイルや元の状態によって個人差があると言われています。

毎日コツコツ続けることで、少しずつ“動きやすさ”が出てくる人が多いようです。

もし変化を感じにくい場合は、

・ストレッチのフォームを見直す

・回数を少し増やす

・痛みが続く場合は医療機関に相談する

といった対応が勧められています。

#足首ストレッチ

#継続のコツ

#セルフケア習慣

#むくみ対策

#可動域アップ

5.こんな時はどうする? 足首の悩み別セルフケア/Q&A

足首まわりの悩みは意外と多く、「しゃがむときにかかとが浮く」「歩くとなんだか重い」「むくみや冷えが気になる」など、日常で感じる違和感は人それぞれです。ここでは、よくある悩みへの対処法やチェックポイントをまとめながら、どう向き合えば良いかをお話ししていきます。

典型的な悩みに対するセルフケア

「しゃがむときかかとが浮く」という相談はとても多いです。これは足首の可動域が狭いことと関連しやすいと言われています(引用元:https://online.tipness.co.jp/magazine/lesson-487/)。

こんなときは、壁に手をついて前後に足を開くアキレス腱伸ばしや、足首回しなどの軽いストレッチが取り入れやすいです。

「歩きづらい」「つまずきやすい」という場合は、ふくらはぎや足裏の硬さが影響している可能性があるとされています。タオルストレッチや足指を動かすエクササイズが役立つことがあると言われています。

むくみや冷えが気になる方は、足首ポンプ運動のように血行を促す動きが習慣にしやすいです(引用元:https://ufit.co.jp/blogs/stretch/ankle-stretch)。

ストレッチをしても改善が見られない時のチェックポイント

「毎日ストレッチしているのに変化を感じない…」という声も珍しくありません。

そんなときは、関節や腱、靭帯に負担がかかっていないか確認することが大切だと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/ankle/ankle-stretch)。

またフォームが崩れていると、必要な場所が伸びていないこともあるため、鏡を見ながら行う、動画を撮ってみるなどの方法も取り入れやすいです。

補助アイテムや専門家に相談すべきケース

ストレッチを続けても痛みが強まる場合や、歩くたびに違和感が出るような場合は、無理をせず専門家に相談することが推奨されています。

整形外科や理学療法では、足首の動きや筋肉の働きを細かく触診してもらえると言われています。

また、タオル・フォームローラー・足首サポーターなどの補助アイテムを使うと、セルフケアが行いやすくなるケースもあります。

よくある質問(Q&A)

Q1. どれくらい続ければ変化がわかる?

A. 個人差がありますが、まずは2〜3週間を目安にすると続けやすいと言われています。

Q2. 痛みが出たらやめた方がいい?

A. 鋭い痛みがある場合は無理をせず、違和感が続く時は医療機関に相談する流れが一般的です。

Q3. 毎日やらないと意味がない?

A. 週3〜4回でも続けていれば少しずつ動きやすさを感じる人もいるようです。

#足首ストレッチ

#セルフケア

#むくみ冷え対策

#可動域チェック

#悩み別ストレッチ

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す