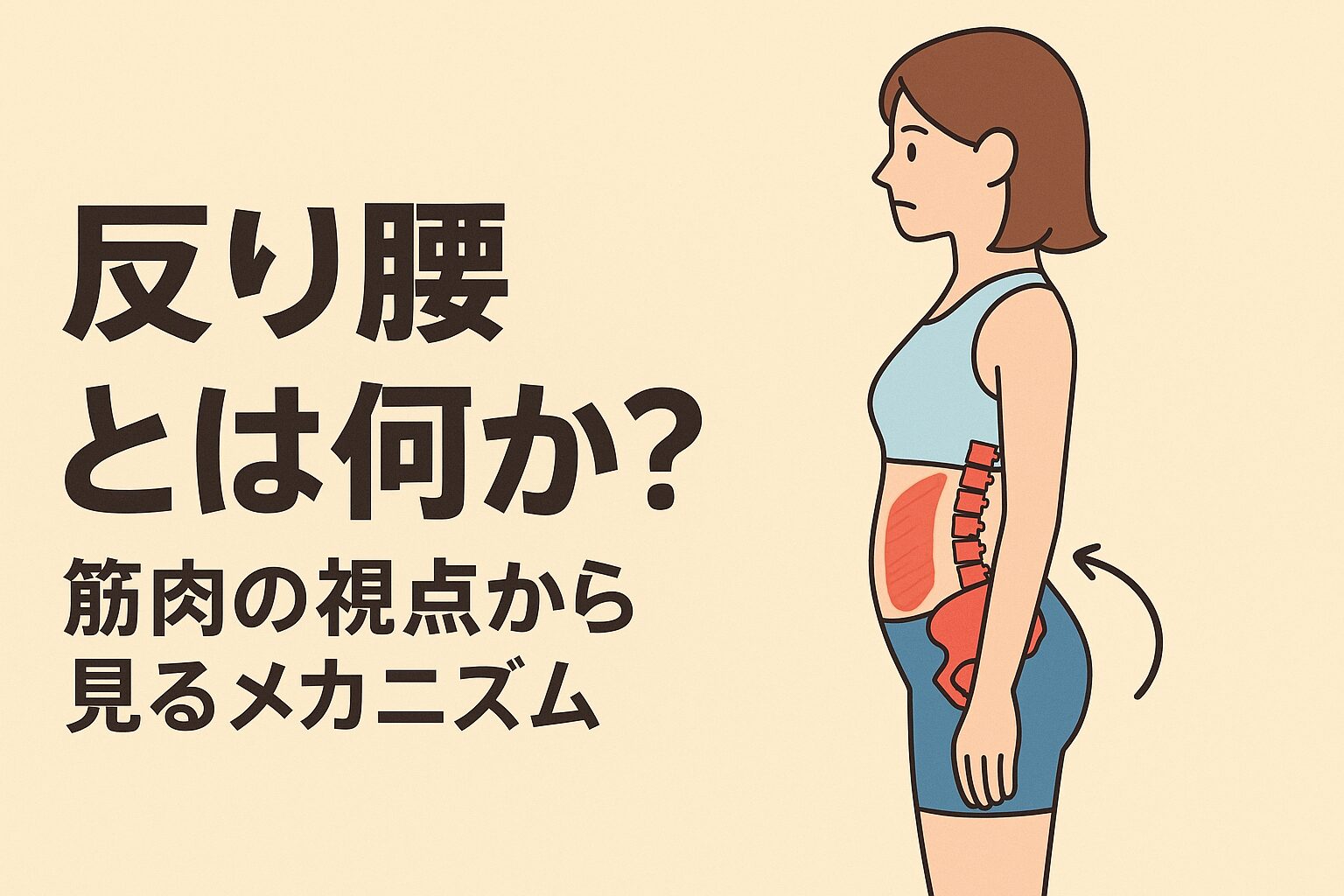

1.反り腰とは何か?筋肉の視点から見るメカニズム

反り腰(腰椎前弯過剰・骨盤前傾)の定義・姿勢的特徴

「反り腰って、どういう状態なんだろう?」と聞かれることが多いんですが、ざっくり言うと腰のカーブが通常より強くなり、骨盤が前側へ傾きやすい姿勢と言われています。立った時に腰が反って見えたり、お腹が前に出ているように感じる人は、この状態に当てはまる場合が多いですね。

筋肉の視点で見ると、反り腰は前側の筋肉が硬くなり、後ろ側や深層の筋肉が弱くなっているバランスの崩れが背景にあると言われています。特に腸腰筋や脊柱起立筋が張りやすく、逆に腹筋群や大臀筋が弱まりやすい傾向があるようです(引用元: https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

「前側が強めで、後ろ側がサボりぎみ」というイメージを持つと理解しやすいかもしれません。

なぜ筋肉バランスが崩れるのか(座り姿勢/日常のクセ/運動習慣の乏しさなど)

「どうしてこんなアンバランスが起きるの?」という疑問も出てきますよね。理由として多いのが座りっぱなしの姿勢と言われています。長時間座ることで太ももの前側や腸腰筋が縮んだまま固まり、骨盤を前に引き込みやすくなるんです。

僕自身もデスクワークが続いた日に腰が張ってくることがあるんですが、「あ、また前側が固まってるな…」と気づく感じがあります。

さらに、日常のクセも大きく関わると言われています。例えば、片足重心で立つ、腰を反らせて立つ習慣、ヒールの高い靴、スマホを見る姿勢…こうした積み重ねが体の前後の引っ張り具合に影響してくるんですよね。

加えて、運動習慣が少ない人は腹筋やお尻の筋肉が使われづらく、結果として「硬い前側」と「弱い後ろ側」が強調される流れになりやすいようです(引用元: https://kompas.tokyo/)。

こうした要因が合わさることで、反り腰につながる筋肉バランスの乱れが起こると言われています。会話の中でも「気づいたら腰が反ってた」といった声を耳にしますが、その裏側にはこういう仕組みがあるわけですね。

#反り腰の原因

#筋肉バランス

#姿勢改善

#デスクワーク対策

#骨盤前傾

2.「硬くなっている筋肉」「弱くなっている筋肉」の具体例とチェック法

硬くなりやすい筋肉の特徴(腸腰筋・大腿直筋・脊柱起立筋など)

「反り腰って、どこの筋肉が影響してるの?」とよく聞かれるのですが、まず硬くなりやすいと言われているのが腸腰筋・大腿直筋・脊柱起立筋です。

腸腰筋は太ももの付け根の奥にある筋肉で、ここが固まると骨盤を前に引き込む力が強まり、腰を反らせやすくなると言われています。座る時間が長い人だと、縮まった状態が続きやすいようです。

大腿直筋は太ももの前側にある筋肉で、ここが張りやすいと「太もも前だけ疲れる」といった感覚が出ることがあります。そして脊柱起立筋は背中の真ん中から腰にかけて伸びる筋肉で、この辺りがガチガチだと腰を反りやすい姿勢になりやすいとされているようです(引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院 https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

弱くなりやすい筋肉の特徴(腹直筋・腹横筋・大臀筋・ハムストリングなど)

一方で、「力が入りにくい」と感じやすいのが腹直筋・腹横筋・大臀筋・ハムストリングです。

腹筋まわりの筋肉が弱くなると体幹が安定しづらくなり、腰を反って立つクセが強まりやすいと言われています。お尻の大臀筋が使いづらい場合は、歩くときに太もも前ばかり疲れる人が多く、「お尻がサボってる感じがする」と感じることもあります(引用元: https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

また、ハムストリング(太ももの裏)が弱いと骨盤が後ろに引き戻されにくくなり、前傾を強める要因になると言われています。筋肉の役割が分かれているので、どこが弱いのか意識するとイメージしやすくなりますね。

セルフチェック法と“筋肉バランスが崩れている人”の特徴

「自分が反り腰かどうか知りたい」と思う人には、簡単なセルフチェックがあります。

一つ目は壁を使った隙間チェック。かかと・お尻・背中を壁につけた状態で、腰と壁の間に手を入れてみます。手がスッと入りすぎる場合は、腰が反っている可能性があると言われています。

もう一つは仰向けで床と腰の隙間を見る方法。横になったときに腰が浮くような感覚があるなら、前側の筋肉が硬くなっている可能性が考えられます(引用元: https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

また、筋肉バランスが崩れやすい人にはいくつか傾向があり、たとえば「太もも前が張りやすい」「お尻に力が入りづらい」「腰の張りを感じる時間が多い」といった特徴があると言われています(引用元:https://kompas.tokyo/)。

会話の中でも「なんか腰が反ってる気がするんだよね」といった声を聞く場面がありますが、こうしたサインが重なると反り腰の可能性を考えやすくなります。

#反り腰チェック

#筋肉バランス

#硬い筋肉

#弱い筋肉

#腰の違和感

3.反り腰改善:ストレッチで“硬くなった筋肉”を緩める方法

腸腰筋・大腿直筋を伸ばして骨盤前傾をゆるめるストレッチ

「反り腰をどうやってケアすればいい?」と聞かれると、まず名前が挙がるのが腸腰筋と大腿直筋のストレッチです。Nature Personal Training & Pilates さんでも、骨盤を前に引き込む前側の筋肉を伸ばすことが大切と言われています(引用元:https://nature-personalgym.net/)。

腸腰筋は太ももの付け根の奥にある筋肉で、硬くなると腰を前に引っ張る力が強まりやすいとされています。デスクワークが多い人ほど縮みやすく、「なんか腰が反りやすいな…」と感じる原因になりやすいようです。

大腿直筋は太ももの前側の筋肉で、ここが張ると骨盤が前に倒れやすいと言われています。「太もも前がパンパン」なんて日があるなら、ストレッチの優先度はかなり高めかもしれません。

会話の中でも「これ伸ばすと腰がラクになる気がする」といった声をよく聞きます。ストレッチをするときは呼吸を止めず、伸ばしている側のお腹まわりがふわっと緩む感覚を意識するとやりやすいですね。

脊柱起立筋をゆるめるキャットストレッチなどのリリース

背中〜腰にかけて張りやすい脊柱起立筋は、過剰に働きやすい筋肉と言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院でも、キャットストレッチなど背中を丸める動作は反り腰と相性が良いと紹介されています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸めていく動きは、腰まわりがふっと軽くなる感覚が出る人も多いです。「あ、ここ固まってたんだな…」と気づけることもあります。

“硬い筋肉”をほぐしてから行うときのポイントと注意点

ストレッチを始める前に「呼吸を整える」「力みを抜く」など、準備をしてから行うと伸びやすいと言われています。特に反り腰の人はお腹や太もも前が無意識に緊張していることが多く、そのまま勢いよく伸ばすと逆に腰を反らせやすくなるので注意が必要です。

フォームは“無理に伸ばさない”ことが大事で、ちょっと伸びてるかな?くらいでキープすると続けやすいですね。

日常生活に取り入れやすいタイミングや習慣化のコツ

ストレッチは続けるほど体が変化しやすいと言われていますが、習慣化がいちばん難しいところですよね。湘南カイロ茅ヶ崎整体院では、お風呂上がりやデスクワークの休憩時が取り入れやすいタイミングとして紹介されています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

「毎回10分やるぞ」と気合を入れるより、短くてもその日の疲れをその日のうちに軽くほぐす方が長続きします。「ちょっと腰だるいな…」と感じたら数分だけでも前側を伸ばす習慣を作っておくと、未来の自分が助かりますね。

#反り腰ストレッチ

#腸腰筋ケア

#大腿直筋の張り

#デスクワーク腰痛

#姿勢のセルフケア

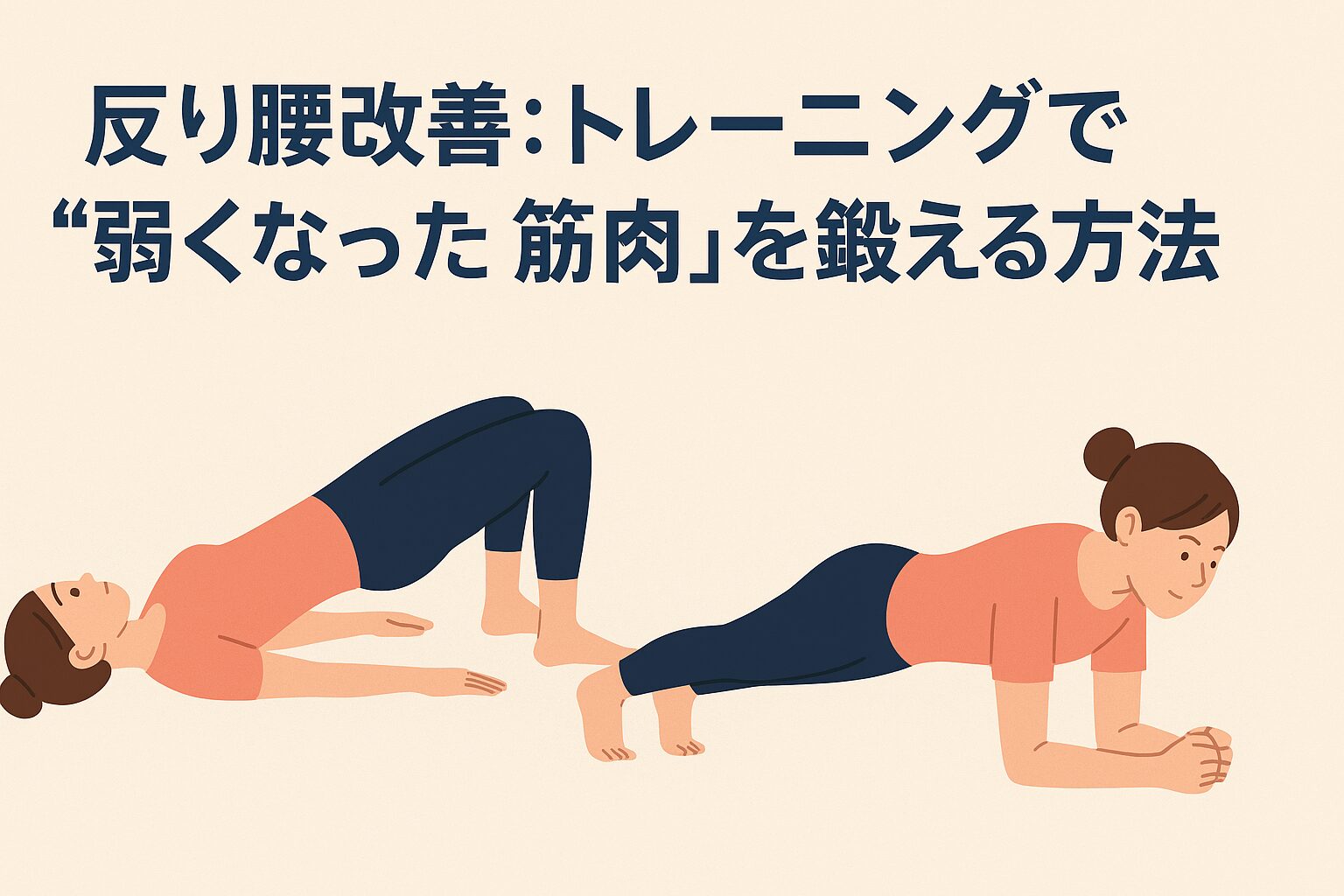

4.反り腰改善:トレーニングで“弱くなった筋肉”を鍛える方法

大臀筋・ハムストリングを鍛えて骨盤の安定をサポートするトレーニング

反り腰の人と話していると、「太ももの前だけ疲れるんですよね…」と言われることが多いんです。こうした感覚がある時は、大臀筋やハムストリングがうまく使えていない可能性があると言われています。

KINMAQ整体院(旧筋膜メディカル整体院)でも、ヒップリフトのような後ろ側を鍛える種目が紹介されていて、骨盤を支える筋肉を目覚めさせやすいとされています。

(引用元:https://kinmaq.com/)

ヒップリフトは、仰向けで膝を立て、お尻を持ち上げるシンプルな動きですが、「お尻に力が入ってるな」と感じやすく、初心者でも取り組みやすいですね。会話の中でも「これなら続けられそう」という声をよく聞きます。

無理に高く持ち上げようとすると腰を反りやすいので、最初は“ちょい上げ”くらいの感覚で十分と言われています。

腹直筋・腹横筋・インナーマッスルを意識した体幹トレーニング

反り腰の人は、お腹側の筋肉が弱くなりやすいと言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院でも、腹横筋やインナーマッスルを働かせるプランクやドローインが紹介されています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/)。

「腹筋が苦手」という人でも、ドローインなら呼吸に合わせてお腹を軽くへこませるだけなので、日常でも取り入れやすいです。

プランクは姿勢をキープするだけのシンプルな動きですが、腰が落ちたり反ったりしやすいので、鏡でチェックしながら行うとフォームが整えやすいですね。「これ、お腹使えてる?」と確認しながら進めると意識しやすくなります。

トレーニング頻度・負荷の目安とフォームのポイント

筋トレの頻度は、最初は週2〜3回くらいが取り組みやすいと言われています。回数は10〜15回を2セットほどでも十分で、慣れてきたら少しずつ増やす流れが自然ですね。

フォームのポイントとしては「痛みが出るほど頑張らない」「呼吸を止めない」「腰だけで動かさない」が大切。特に反り腰の人は腰を反らせてしまうクセがあるので、動きの中で“お腹に軽く力を入れておく”と安定しやすいです。

ストレッチ+筋トレを合わせるメリットと続けるためのコツ

よく質問されるのが「ストレッチと筋トレはどっちを先にやればいいの?」というもの。多くの専門家が、硬いところは伸ばし、そのあと弱いところを使う流れが良いと言われています。

硬い筋肉をゆるめた状態の方が、トレーニングで狙った筋肉に刺激が入りやすいようです。

続けるコツは「頑張りすぎない」こと。疲れた日でも1セットだけでもOKと決めておくと習慣にしやすいですね。「昨日サボっちゃったし…」と気にしすぎず、気軽に再開できる方が長続きします。

#反り腰トレーニング

#大臀筋強化

#体幹トレーニング

#プランク初心者

#骨盤の安定

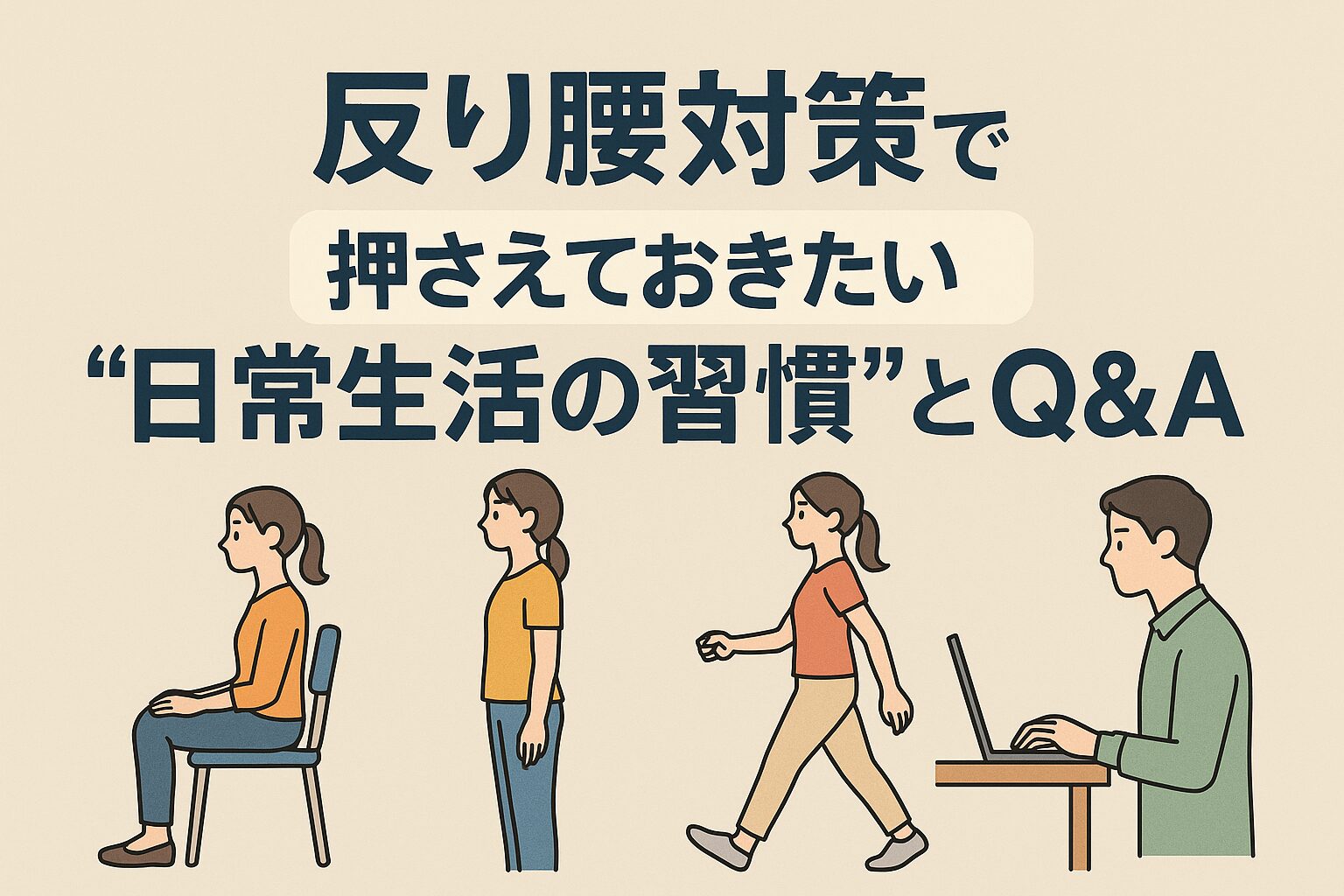

5.反り腰対策で押さえておきたい“日常生活の習慣”とQ&A

腰を反らせるクセを減らすための座り方・立ち方・歩き方のポイント

反り腰の人と話していると、「気づいたら腰が反ってるんですよね…」という声をよく聞きます。普段の姿勢のクセが積み重なると反り腰につながりやすいと言われているため、まずは日常の動きを少しだけ意識するところから始めるのがおすすめです。

座る時は、骨盤が前に倒れすぎないようにお尻の下に軽くタオルを敷いて角度を調整すると楽になる人が多いです。立ち方は、腰を反らせて胸を張りすぎるのではなく、軽くお腹に力を入れて“まっすぐ立つ”イメージを持つと安定しやすいですね。

歩き方については、「太ももの前ばかり疲れる」という人ほどお尻が使えていない可能性があると言われています。歩く時に少しだけ後ろに蹴る意識を持つと、お尻が働きやすくなるので試してみると良いかもしれません。靴選びも意外と大事で、かかとがしっかり支えられる靴の方が姿勢が安定しやすいです。

仕事中は、デスクの高さや椅子の位置が合わずに腰が反りやすくなる人も多いため、1時間に1回は席を立つなど小休憩を入れると体が楽になります。

反り腰に関するよくある質問(Q&A)

会話の中でよく出る質問をいくつかまとめました。

Q:反り腰はどれくらいで改善するの?

A:個人差があるため一概には言えませんが、「硬い筋肉をゆるめる+弱い部分を鍛える」を続けることで少しずつ変化が出ると言われています。

Q:痛みが強い日はどうすれば?

A:無理に動かすと逆に力みやすいため、痛みが和らぐ姿勢で休む方が良い場合もあると言われています。無理をしないことが大事ですね。

Q:筋肉痛がある時は休むべき?

A:軽い筋肉痛であれば、強度を下げて動かす方が回復しやすいと感じる人もいます。強い痛みなら無理に続けない方が安心です。

改善が見えにくい場合の対処法と専門家への相談

「毎日やってるのに変化がわかりづらい…」という相談もあります。そういう場合は、そもそも伸ばすべき場所と鍛えるべき場所がずれている可能性があると言われています。

セルフケアで限界を感じる時は、専門家にフォームを見てもらうと“使えていなかった筋肉”に気づけることがあります。

まとめ:筋肉バランスを整えることが反り腰改善の鍵

反り腰対策の基本は、

・硬い筋肉をゆるめる

・弱い筋肉を働かせる

・日常生活のクセを整える

この3つの組み合わせと言われています。

少しずつでも続けることで、体の使い方が自然と変わっていく感覚に気づきやすくなります。

#反り腰対策

#姿勢改善習慣

#腰の違和感

#デスクワークの姿勢

#骨盤ケア

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す