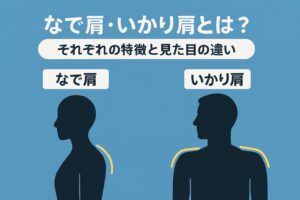

1.なで肩・いかり肩とは?それぞれの特徴と見た目の違い

◆ 定義・肩の形状の違い

「自分ってなで肩かな?それともいかり肩?」って意外と判断しづらいですよね。なで肩は肩のラインがやや下向きに傾いている状態と言われています。一方でいかり肩は、肩のトップが盛り上がったように見えたり、水平〜やや上がり気味の角度になる人が多いと言われています。

ぱっと鏡を見ただけでは違いがわかりにくいケースもありますが、肩の傾斜や鎖骨の角度、首とのつながり方を見ていくと特徴が出やすいとされています(引用元:https://stretchex.jp/5984)。

◆ 姿勢や骨格との関連

「姿勢との関係ってあるの?」と気になる人も多いところです。なで肩は、猫背気味の人や肩甲骨まわりの筋肉が弱い人に見られやすいと言われています。逆にいかり肩は、筋肉の緊張や呼吸の浅さ、デスクワークによる首・肩のこわばりが影響しやすいとされています。

また、生まれつきの骨格や体型も関係すると言われていて、努力だけでは変えづらい部分もあるようです。ただ、姿勢改善やストレッチで負担を軽くすることは可能と言われています。

◆ 自分がどちらか判断するセルフチェック

「私ってどっち?」と思ったら、次のポイントを見てみてください。

-

鏡の前に立って肩のラインをチェック

-

鎖骨が水平or上がり気味 → いかり肩傾向と言われています

-

鎖骨が下向き・肩の角度が緩やか → なで肩傾向と言われています

さらに、Tシャツがずり落ちやすい、バッグのストラップが肩からよく落ちるなら、なで肩寄りの人が多いと言われています。逆に、ジャケットが肩でつっかえる、首と肩の境目がハッキリ出る人は、いかり肩タイプと言われることがあります。

ひとつの判断だけで決めつけるのではなく、「角度・服のズレ・姿勢」をセットで見るとわかりやすいですよ。

#なで肩

#いかり肩

#姿勢ケア

#セルフチェック

#肩の特徴

2.なで肩・いかり肩になる主な原因

◆ 遺伝・骨格の影響

「そもそも生まれつきの骨格って関係あるの?」と思う人も多いですが、肩の形には遺伝的な影響があると言われています。親や祖父母の肩ラインと似ているケースは意外と多くて、生まれつき肩甲骨の位置が下がりやすい人はなで肩寄り、首から肩にかけての筋肉が盛り上がりやすい骨格の場合はいかり肩になりやすいと言われています(引用元:https://stretchex.jp/5984)。

もちろん、骨の形そのものを変えるのは難しいとされています。ただし筋肉の状態や姿勢で見え方が変わることもあるため、「生まれつきだからどうにもならない」という話ではないとも言われています。

◆ 姿勢不良・筋力低下・生活習慣

「最近、肩まわりが丸くなった気がする」「いつの間にか首が埋もれてない?」と感じる人は、姿勢や筋力が関係している場合があります。特に肩甲骨を支える筋肉(僧帽筋・菱形筋など)が弱くなると、肩が前に落ちやすくなってなで肩気味になることがあると言われています。

逆に、肩や首まわりの筋肉が常に緊張している人は、いかり肩が目立ちやすい傾向と言われています。例えば力みグセ、呼吸の浅さ、ストレスによる緊張が続くと、肩がすくんだまま固定されやすくなるケースもあります。

日常のクセは積み重なるので、気付いたらシルエットが変わっていた……という人も少なくないようです。

◆ デスクワーク・スマホ・運動不足との関係

「デスクワークしてると肩の位置が下がるって聞いたことあるけど本当?」という声もあります。長時間のPC操作やスマホ使用は、頭が前に出る「ストレートネック姿勢」につながると言われています。この状態が続くと肩甲骨が外に開いて下がり、なで肩のように見えることがあります。

一方で、肩をすくめるクセがある人や、首を前に突き出す姿勢が長く続く人は、僧帽筋が緊張しっぱなしになり、いかり肩の見た目になると言われています。運動不足も影響しやすく、使わない筋肉は弱り、使いすぎの筋肉だけが固まりやすくなるそうです。

「自分はどれに当てはまりそうかな?」と生活を振り返ってみると、思い当たることが一つはあるはずです。

#なで肩原因

#いかり肩対策

#姿勢と骨格

#生活習慣の影響

#肩のタイプ

3.起こりやすい悩み・体への影響

◆ 肩こり・首こり・頭痛

「肩が重いなぁ…」「首がいつもこわばってる気がする」と感じたことはありませんか?なで肩やいかり肩の人は、筋肉のバランスが崩れやすく、肩や首に負担がかかると言われています。なで肩は肩甲骨まわりが安定しづらいため、僧帽筋や首の筋肉に余計な力が入ることがあるそうです。いかり肩は常に肩がすくんだ状態に近くなるので、血流や神経の圧迫が起きやすいとされています。その結果、肩こりや首こり、頭痛などが慢性的に起こるケースもあると指摘されています(引用元:https://stretchex.jp/5984)。

◆ 巻き肩・猫背・呼吸の浅さ

「背中が丸まってきた気がする」「呼吸が浅いかも」と思ったことがある方は要注意です。なで肩は肩が前に落ちやすく、その流れで巻き肩や猫背につながると言われています。いかり肩の場合は胸が広がりにくく、呼吸が浅くなる傾向があるとされています。どちらにしても姿勢の悪循環を招きやすく、気付いたら体全体に影響していることもあるようです。

姿勢の崩れが続くと筋肉だけでなく内臓の働きにも関わると考えられているため、早めのケアがすすめられるケースもあると紹介されています。

◆ 洋服が合わない・見た目コンプレックス

「服がしっくりこない」「写真に写ったときの肩の形が気になる」――こんな悩みを抱える人も少なくありません。なで肩の人は、バッグのストラップが落ちやすかったり、ジャケットがずれて着づらいと言われています。逆にいかり肩は、スーツやシャツの肩幅が合いにくく、肩だけ浮いて見えることがあるそうです。

このような“洋服が似合いにくい”といった小さな不便が、コンプレックスにつながるケースもあるとされています。ただ、姿勢改善やアイテム選びの工夫で印象を変えることはできると言われていますので、あまり深刻に考えすぎないことも大切です。

#肩こり首こり

#なで肩いかり肩の悩み

#姿勢と呼吸

#見た目コンプレックス

#肩の不調

4.タイプ別の改善方法とセルフケア

◆ ストレッチ・筋トレ・整体・マッサージ

「肩の形って変えられるの?」と思う人も多いですが、セルフケアやケア習慣を取り入れることで見た目や不調の軽減につながると言われています。ストレッチや筋力トレーニング、整体での施術、マッサージなど、体へのアプローチは一つではなく、いくつかを組み合わせる方が続けやすいという声もあります。

特にデスクワークやスマホ時間が長い人は、肩甲骨まわりが固まりやすいので、ケアを“特別なこと”ではなく“日常のメンテナンス”として取り入れると効果的とされています。

◆ なで肩向け:僧帽筋トレ・肩甲骨の寄せ

「なで肩でバッグが落ちやすい」「服がズレるのが気になる」という人は、僧帽筋(特に上部・中部)の筋トレが役立つと言われています。肩をすくめる動きや、肩甲骨を寄せるエクササイズはすき間時間でも取り入れやすく、姿勢の安定にもつながるとされています。

例えば、両肘を軽く曲げて肩甲骨を内側に寄せながら胸を開く動きや、軽いダンベルやペットボトルを使ったショルダーシュラッグなどが代表的です。無理なく回数を決めて、呼吸を止めないように意識するのがポイントと言われています(引用元:https://stretchex.jp/5984)。

◆ いかり肩向け:肩周りのリリース・呼吸法

いかり肩が気になる人からは「常に肩が上がってる感じがする」「首と肩の境目がギュッと固まってる」という声がよくあります。そういったタイプには、筋トレよりもまず“ゆるめるケア”が大切とされています。

具体的には、鎖骨の下や肩甲骨の上部を手で軽く押さえながら深呼吸をするリリース法や、首をすくめるクセを抜くストレッチが挙げられます。肩を回すだけでも血流が変わると言われていて、寝る前の習慣にする人も多いようです。「吸って吐く」をゆっくり繰り返す腹式呼吸を合わせることで、全身の力が抜けやすくなると紹介されています。

#なで肩セルフケア

#いかり肩改善法

#肩甲骨ストレッチ

#筋トレとリリース

#日常ケア習慣

5.日常生活でできる予防・対策習慣

◆ 姿勢の整え方・座り方・枕や椅子の選び方

「姿勢って意識するだけで変わるのかな?」と思う人もいますが、ちょっとした角度の違いが肩の形や負担に影響すると言われています。例えば座る時、骨盤を立てるように腰を軽く前に起こして座ると、肩が前に落ちにくくなるそうです。背もたれにダラっともたれず、坐骨で座るイメージを持つ人も多いです。

枕や椅子も意外と重要で、高すぎる枕は首を押し上げていかり肩寄りになると言われています。逆に低すぎると呼吸が浅くなることもあるので、自分の首のカーブに合う高さが目安とされています。椅子の場合は足裏が床につき、肘や膝が直角に近づく高さが理想に近いとも言われています(引用元:https://stretchex.jp/5984)。

◆ インナーケア・継続ケアのコツ

「毎日ストレッチするのはちょっと面倒…」という声もよく聞きます。そんな時は“ながらケア”から始める人も多いです。歯磨き中に肩甲骨を寄せてみたり、お風呂上がりに肩回しをするだけでも、可動域や血流が変わることがあると言われています。

水分補給やバランスの良い食事も、筋肉のこわばりをゆるめるサポートになるとされています。睡眠中の姿勢も影響しやすいので、横向きやうつ伏せで首がねじれていないか振り返る人もいます。

「毎日じゃなくてもOK」「1回1分でもいい」と考えると続きやすいですし、少しずつ変化している人もいると紹介されています。

◆ 改善しやすい人/医療機関に相談すべきケース

「セルフケアで変わる人ってどんなタイプ?」と疑問に思う方もいるはずです。比較的筋肉が柔らかく、姿勢のクセが浅い人は改善につながりやすいと言われています。また、長時間同じ姿勢をとらない人や、睡眠・食生活に意識を向けている人も変化を感じやすいとされています。

一方で、「痛みが強い」「しびれがある」「姿勢を変えると具合が悪くなる」といったケースは、整体院や医療機関で触診やアドバイスを受ける人もいます。自己判断では不安な時はプロに相談する方が安心と言われています。

#姿勢改善習慣

#ケアのコツ

#枕と椅子選び

#インナーケア

#相談タイミング

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す