「歩けるけど痛い」捻挫、そのリスクとは?

「歩ける=軽症」と思いがちな罠を解説

「歩けるから大丈夫」と思ってしまう人は多いですが、これは大きな誤解だと言われています。実際には、足首を捻った直後に歩けるかどうかと、ケガの重さは必ずしも一致しないとされています。つまり、歩けるのに痛いという状態は、軽症どころか靭帯の損傷や骨の異常が隠れている可能性もあるのです。引用元:ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7718.html)

靭帯損傷・骨折・慢性化のリスク

まず考えられるのは靭帯損傷です。足首をひねった時、靭帯が部分的に切れてしまうことがあり、これが腫れや痛みにつながるとされています。また、捻挫だと思って放置していたら、実は小さな骨折を伴っていたというケースも少なくないそうです。骨にヒビが入っている場合、時間が経つほど回復が遅くなり、後遺症につながるリスクもあると言われています。

さらに注意したいのが慢性化です。最初のケガを軽く考えて必要な施術を受けなかった場合、足首がぐらつきやすくなり、再び捻挫を繰り返す「クセ」がつくことがあります。そうなると、運動時だけでなく日常生活でも不安を感じやすくなり、歩き方に偏りが出て体全体のバランスが崩れることもあるそうです。引用元:坂口整骨院(https://sakaguchi-seikotsuin.com/%E8%B6%B3%E9%A6%96%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF/%E3%80%8C%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%EF%BC%9A%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B)

「歩けるのに痛い」状態を軽視すると、知らないうちに大きなリスクを抱え込む可能性があるといわれています。足首に違和感が続く場合や、腫れや内出血が見られる時には、早めに専門機関での確認が大切だとされています。引用元:みやがわ整骨院(https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E3%80%8C%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%B2%BB%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%AD%A3)

#捻挫 #歩けるけど痛い #靭帯損傷 #骨折リスク #慢性化注意

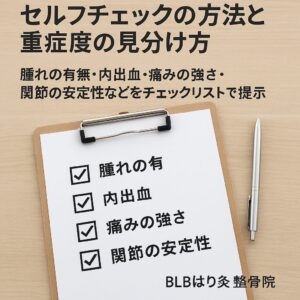

セルフチェックの方法と重症度の見分け方

腫れ・内出血・痛みの強さ・関節の安定性を確認

「歩けるけど痛い」捻挫は、軽く見えても実は重症化している可能性があると言われています。そのため、自分で状態を確認するセルフチェックがとても大切です。BLBはり灸整骨院でも、捻挫の重症度を見分けるためにいくつかのポイントを紹介しています(引用元:https://yotsuya-blb.com/blog/%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%B6%9A)。

まず確認したいのは「腫れ」です。足首が不自然に膨らんでいる場合、靭帯や軟部組織の損傷が進んでいることもあるとされています。次に「内出血」。皮膚の色が紫や黒に変化していれば、組織のダメージが強い可能性が高いと言われています。

続いて「痛みの強さ」。体重をかけた時だけでなく、じっとしていてもズキズキ痛む場合は注意が必要とされています。最後に「関節の安定性」。足首を軽く動かした際にグラグラする感覚があれば、靭帯の損傷が疑われるそうです。

これらのセルフチェックで異常が見られる場合、放置すると慢性化や再発につながるおそれがあるとされています。歩けるから大丈夫と考えるのではなく、違和感が続く時は専門家に相談した方が安心だと言われています(引用元:坂口整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com/%E8%B6%B3%E9%A6%96%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF/%E3%80%8C%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%EF%BC%9A%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B)。

自分でチェックリストを用意して確認することで、ケガの重症度を早めに把握しやすくなると言われています。腫れや内出血が強い場合は無理に動かさず、早めの相談を意識することが大切です(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E3%80%8C%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%B2%BB%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%AD%A3)。

#捻挫セルフチェック #歩けるけど痛い #腫れと内出血 #靭帯損傷リスク #整骨院相談

正しい応急処置:RICE・PRICE・POLICE の違いと活用タイミング

RICE(安静・冷却・圧迫・挙上)

まず基本となるのがRICEです。これはRest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字をとった応急処置の方法だと言われています。捻挫した直後に行うことで、炎症や腫れを抑えやすくなるとされています。例えば、動かさずに安静にし、氷や保冷剤で冷やす。さらに弾性包帯などで適度に圧迫し、心臓より高い位置に足を置くことがポイントだと解説されています(引用元:BLBはり灸整骨院 https://yotsuya-blb.com/blog/%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%B6%9A)。

PRICE(保護を追加した応急処置)

次に発展形として紹介されるのがPRICEです。RICEに「Protection(保護)」を加えたもので、足首の安定を優先する考え方だと言われています。具体的には、テーピングやサポーターを使い、ケガした部位を外部からの刺激や負担から守ることが重要とされています。この段階では、動かすよりも守る意識を持つことが再発予防にもつながりやすいとされています(引用元:坂口整骨院 https://sakaguchi-seikotsuin.com/%E8%B6%B3%E9%A6%96%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF/%E3%80%8C%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%EF%BC%9A%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B)。

POLICE(最適な負荷をかける考え方)

さらに近年注目されているのがPOLICEです。これはProtection(保護)、Optimal Loading(最適な負荷)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の略とされています。従来の完全な安静とは違い、ケガの程度に応じて少しずつ負荷をかけることが回復に役立つと言われています。例えば、強い痛みがない範囲で軽く歩く、ストレッチを行うなどが例として挙げられています(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E3%80%8C%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%97%A9%E3%81%8F%E6%B2%BB%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%AD%A3)。

RICE・PRICE・POLICEはそれぞれの段階で考え方や目的が異なるとされています。重要なのは、ケガの状況に合わせて適切に使い分けることだと解説されています。

#捻挫応急処置 #RICE処置 #PRICE応急法 #POLICE応急法 #捻挫セルフケア

受診すべき目安と医療機関の選び方

腫れ・内出血・長引く痛み・ぐらつきがある場合の来院推奨

「歩けるから大丈夫」と考えがちですが、腫れや内出血が強く出ている時は注意が必要だと言われています。例えば、足首が不自然に膨らんでいる、皮膚の色が紫や黒っぽく変化しているといった場合は、靭帯や骨にダメージが及んでいる可能性があるそうです。また、痛みが数日経っても改善せず、じっとしていてもズキズキする場合、さらに関節がグラグラして安定感を失っている場合も、専門機関に相談した方が良いと解説されています。引用元:ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7718.html)

実際、こうしたサインを見逃すと、慢性化や再発のリスクにつながると言われています。そのため「我慢できるから放っておこう」ではなく、「少し気になるから確認しておこう」という意識が大切だとされています。引用元:BLBはり灸整骨院(https://yotsuya-blb.com/blog/%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%B6%9A)

整形外科 vs 整骨院の使い分けと検査内容

では実際に来院する際、整形外科と整骨院のどちらを選ぶべきか迷う人も多いと思います。整形外科ではレントゲンやMRIなどの画像検査を行い、骨折や重度の靭帯損傷を確認できるとされています。骨に異常があるかどうかを調べたい場合は、整形外科が選択肢となるでしょう。

一方で整骨院では、触診や可動域の確認を通じて炎症の程度や関節の安定性をチェックし、施術や生活指導を通じて改善を目指す流れが多いとされています。テーピングやサポーターの使い方を教えてもらえる点も特徴だといわれています。引用元:ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7718.html)

つまり、骨の異常が疑われる場合は整形外科、再発予防や日常生活の動作サポートを重視したい場合は整骨院、といったように役割を分けて考えるとよいと解説されています。どちらに行くべきか迷った時には、まずは整形外科で検査を受け、その後に整骨院でリハビリやケアを受ける流れも選択肢の一つだとされています。引用元:BLBはり灸整骨院(https://yotsuya-blb.com/blog/%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%B6%9A)

#捻挫来院目安 #整形外科と整骨院の違い #腫れと内出血 #長引く痛み注意 #捻挫検査と施術

痛みが引いた後のセルフケアと再発予防

ストレッチと筋力トレーニング

捻挫の痛みが落ち着いた後は、そのまま安静にし続けるのではなく、少しずつセルフケアを取り入れることが再発防止に大切だと言われています。例えば、ふくらはぎやアキレス腱を伸ばすストレッチは、足首まわりの柔軟性を高めやすいとされています。また、足首の内側や外側を支える筋肉を鍛えるトレーニング(チューブを使った運動やつま先立ち)も、安定感を取り戻すのに役立つと解説されています。引用元:BLBはり灸整骨院(https://yotsuya-blb.com/blog/%E6%8D%BB%E6%8C%AB-%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%84-%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B%EF%BD%9C%E6%AD%A9%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%91%E3%81%A9%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%B6%9A)

バランス練習と日常動作の見直し

足首を安定させるためには、バランス感覚を養うことも欠かせないとされています。片足立ちやバランスボードを使ったトレーニングは、関節を支える小さな筋肉まで刺激しやすいと言われています。こうした練習を重ねることで、ふとした瞬間の「ぐらつき」に対応しやすくなるそうです。また、普段の歩き方や立ち方を意識することも再発予防の一環になるとされています。引用元:整体の操和(https://seitai-souwa.com/ankle-sprain/)

テーピング・サポーターと靴選びの工夫

運動や外出時には、テーピングやサポーターを取り入れると安心だといわれています。足首を補助し、余分な動きを抑える役割があるとされています。また、靴の選び方も重要で、かかとをしっかり支えるタイプや、安定感のあるソールを選ぶと足首への負担を軽減しやすいと解説されています。生活習慣の中でちょっとした工夫を積み重ねることが、長期的な再発予防につながると言われています。引用元:ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/7718.html)

#捻挫セルフケア #再発予防 #足首ストレッチ #バランストレーニング #靴選び

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す