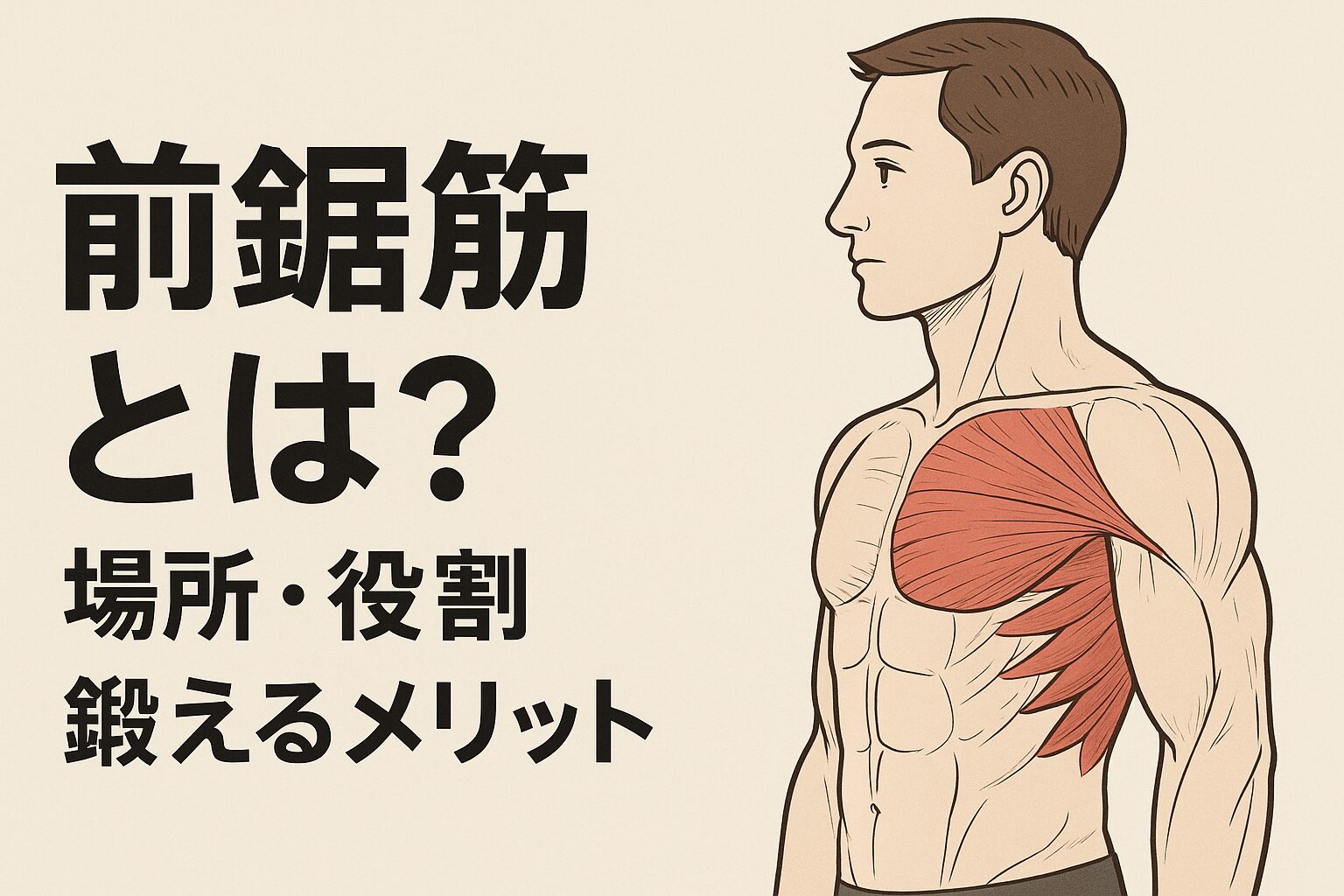

1.前鋸筋とは?場所・役割・鍛えるメリット

「前鋸筋ってどこにあるの?」と聞かれることがよくあります。意識する機会が少ない筋肉なので、名前だけではピンとこない人も多いですが、実は姿勢や肩の動きに深く関わっていると言われています。

解剖的な位置

前鋸筋は、肋骨の横あたりから肩甲骨の内側に向かってのびている筋肉です。わき腹の少し後ろ側に位置していて、上半身を前から支えているような形になります。「ボクサー筋」と呼ばれることもあり、パンチ動作のときに使われる筋肉として知られているそうです。体幹と肩甲骨をつなぐ役目があるため、鍛え方によって見た目にも動きにも変化が出やすい部位とされています。

姿勢・肩甲骨との関係

「なんでこの筋肉が大事なの?」と疑問に思う人もいます。前鋸筋は肩甲骨を背中に引き寄せたり、逆に外側へスライドさせたりする動きに関係していると言われています。肩甲骨が安定しづらいと、腕を上げるときに無駄な力が入ったり、首・肩が張りやすくなったりすることがあるそうです。猫背ぎみの人は肩甲骨が前に倒れやすく、結果的に前鋸筋をうまく使えていないケースもあると言われています。

猫背・肩こり・呼吸改善などの効果

「前鋸筋を鍛えると何が変わるの?」という話もよく出ます。参考記事(引用元:https://stretchex.jp/5855)でも触れられていましたが、猫背の軽減や肩の重だるさの対策として活用されることがあると言われています。肩甲骨が正しい位置に戻りやすくなることで、胸が開きやすくなり、呼吸が浅くなりにくいという意見もあります。もちろん個人差はありますが、普段デスクワークが多い人や巻き肩が気になる人には意識しやすい筋肉です。ジムだけでなく、自宅トレーニングでも刺激しやすいため、体づくりの入り口として取り入れる人もいるそうです。

#前鋸筋 #姿勢改善 #肩甲骨 #猫背対策 #呼吸サポート

2.前鋸筋が弱い・硬いと起こる不調

「前鋸筋ってサボりがちになるとどうなるの?」と聞かれることがあります。実はこの筋肉がうまく使えていないと、肩や姿勢まわりにいろんな影響が出やすいと言われています。参考記事(引用元:https://stretchex.jp/5855)でも触れられていましたが、日常生活の中で気づかないうちに負担をためている人は少なくないそうです。

巻き肩・肩甲骨の開き

まずよく挙げられるのが「巻き肩」。肩が前に入り込んで胸がすぼんだような姿勢になる状態ですね。デスクワークやスマホ操作でありがちですが、前鋸筋が弱かったり硬くなっていると、肩甲骨を安定させにくくなり、外側に開いたまま定着しやすいと言われています。「背中が丸まって見える」「腕が上げづらい」と感じる人は、この筋肉に原因があるケースもあるそうです。

四十肩・肩こりの原因との関係

「肩こりと前鋸筋って関係あるの?」と疑問に思う人もいます。直接的な痛みを出す筋肉ではないものの、肩甲骨の動きが制限されると周辺の僧帽筋や首まわりの筋肉がカバーしようとして負担が増えると言われています。その結果、慢性的なコリ感や腕の挙上の違和感につながる人もいるようです。四十肩のように腕が上がりづらいと感じる状態でも、肩甲骨のスムーズな可動が関係するという見方があります。

胸郭の動きと呼吸への影響

「呼吸まで関係あるの?」と思うかもしれませんが、前鋸筋は肋骨の外側についているため、胸郭の動きとも関係していると考えられています。肩が前に入る巻き肩姿勢では胸がつぶれやすく、呼吸が浅くなる人もいるそうです。参考記事でも「前鋸筋をうまく働かせることで胸が広がりやすくなる」と紹介されていると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5855)。深い呼吸がしづらい、息苦しさを感じやすいという人は、姿勢由来で胸郭が動きにくくなっている可能性も考えられるそうです。

#巻き肩 #肩甲骨の動き #肩こり予防 #呼吸と姿勢 #前鋸筋ケア

3.自宅でできる前鋸筋トレーニング(器具なし)

「前鋸筋ってジムに行かないと鍛えられないの?」と質問されることがありますが、自宅でも意識次第で刺激しやすいと言われています。器具なしで取り入れられるメニューを中心に、フォームや回数の目安も交えて紹介します。参考記事(引用元:https://stretchex.jp/5855)でも、自重トレーニングが取り入れやすいと紹介されていました。

プッシュアッププラス

腕立て伏せに肩甲骨の動きを加えたエクササイズです。「普通の腕立てと何が違うの?」とよく聞かれますが、ポイントは最後の押し込み動作と言われています。腕を伸ばし切ってから、さらに肩甲骨を前に押し出すように背中を丸めます。10回前後から始めて、慣れたら2セット程度を目安にすると続けやすいそうです。膝つきで行ってもOKとされています。

壁押し運動

「腕立てはきつい…」という人でも取り入れやすいのが壁押し運動です。壁に手をついて体重をかけながら、肩甲骨を前後にスライドさせます。見た目は地味ですが、姿勢を崩さず行うと前鋸筋に入りやすいと言われています。1回ずつゆっくり動かし、10〜15回ほどを目安にすると感覚をつかみやすいそうです。

チューブ・タオルを使った動き

器具なしでも、タオルやチューブがあればより意識を高めやすいと言われています。腕を前に伸ばしてタオルを軽く引っ張りながら、肩甲骨を前に押し出します。チューブの場合は負荷を調整できるため、肩周りが硬い人でも取り入れやすいそうです。呼吸を止めずに動かすのがポイントとされています。

回数・フォームのポイント

「何回やればいい?」と聞かれることがありますが、回数よりフォームの安定を重視した方が効果的だとされています。肩に力を入れすぎたり、首がすくんだりすると別の筋肉が代償しやすいと言われています。最初は5〜10回、慣れたらセット数を増やす形が続けやすいそうです。鏡を使ったセルフチェックや、スマホ撮影で姿勢確認する方法も紹介されることがあります。

#前鋸筋トレーニング #自重筋トレ #壁押しエクササイズ #プッシュアッププラス #フォーム重視

4.ジム・ウェイトを使った前鋸筋トレーニング

「自重だけじゃ物足りなくなってきた」「ジムでの鍛え方も知りたい」という声も少なくありません。前鋸筋は肩甲骨と肋骨をつなぐ筋肉なので、ダンベルやケーブルを使うと刺激を入れやすいと言われています。参考記事(引用元:https://stretchex.jp/5855)でも、負荷を加えるトレーニングが紹介されていました。

ダンベル・ケーブルでのトレーニング

まず取り入れやすいのが「ダンベルプルオーバー」や「ケーブルパンチ動作」です。ダンベルの場合はベンチに仰向けになり、腕を伸ばしたまま頭側へ下ろしてから戻す動きが基本です。重さは軽めから始めた方が肩まわりの感覚をつかみやすいと言われています。

ケーブルマシンでは、グリップを握って前方へ押し出すように動かす方法があります。ボクシングのパンチに近いフォームを意識すると前鋸筋に入りやすいそうです。角度や高さを変えると刺激の入り方も変わると言われています。

肩甲骨の動かし方

「重さよりも肩甲骨の動きが大事」とよく言われます。腕を動かすだけでは他の筋肉に負担が逃げやすく、前鋸筋への刺激が薄れやすいそうです。押し出す動作の際に肩甲骨を外側にスライドさせる意識を持つと効きやすいと言われています。

逆に肩がすくんだり、肘が曲がりすぎたりすると首や僧帽筋に力が入りやすくなるので注意した方が良いという意見もあります。鏡を見たりトレーナーにフォームを確認してもらう方法も紹介されています。

初心者〜中級者向けメニュー例

「どれから始めればいい?」と迷う人向けに、段階に分けて取り入れる方法もあります。

-

初心者:軽めのダンベルプルオーバー(10回×2セット)

-

初中級者:ケーブルパンチ(片腕10回×2セット)

-

負荷を上げたい人:ケーブルプレス+プッシュアッププラスの組み合わせ

無理に高重量を使うより、動きを丁寧に行う方が前鋸筋への意識が持ちやすいと言われています。呼吸を止めないこと、勢いに頼らないこともポイントとされています。

#ジムトレーニング #前鋸筋強化 #ケーブルトレ #ダンベル活用 #肩甲骨ワーク

5.よくあるNG例・ストレッチ・効果を高めるコツ

「前鋸筋を鍛えてるつもりなのに、なんか効いてる感じがしない…」という声は少なくありません。フォームの癖や体の使い方に気づかないと、他の筋肉が代わりに働いてしまうと言われています。ここでは注意したいポイントや、効果を感じやすくするコツをまとめます。

間違いやすいフォーム

まず多いのが「腕の力だけで動いてしまう」パターンです。腕立て系やケーブル動作では、肩甲骨を動かす意識が抜けると上腕や僧帽筋が優先されると言われています。呼吸を止めたまま勢いで動かすのもNG例としてよく挙げられます。

「何回やったかより、どこに効いてるかを確認したほうがいい」とトレーナーの方が話していたという声もあります。1回1回を丁寧に行うほうが結果的に近道になると言われています。

肩甲骨の位置の意識

「肩甲骨がそもそも動いてるか自信がない…」という相談もよくあります。前鋸筋は肩甲骨を前へ滑らせる役割があると言われているので、肩をすくめたり背中を反らせたりすると刺激が逃げやすいそうです。

胸を張りすぎず、背中が丸くなりすぎず、ニュートラルな状態を保つと感覚がつかみやすいと言われています。鏡を使ったり、壁を背にして姿勢を確認する方法も紹介されることがあります。

ストレッチ・ほぐしとの併用

硬くなっているとそもそも動きにくくなるため、ストレッチやほぐしをプラスする人も多いようです。参考記事(引用元:https://stretchex.jp/5855)ではタオルストレッチや肩回しが組み合わせ例として紹介されています。

「鍛える前に少し肩甲骨まわりを緩めると効きやすい」と話す方もいて、ほぐしと筋トレをセットで考える流れが増えているそうです。フォーム改善や怪我予防にもつながると言われています。

いつから効果が出るか

「どれくらいで変化がわかるの?」という質問も多く、週2〜3回を継続すると姿勢の変化や腕の動かしやすさを感じる人がいると言われています。ただし、筋肉のつき方や日常姿勢によって個人差はあるそうです。呼吸のしやすさや肩回りの軽さなど、小さな感覚を目安にすると続けやすいと言われています。

#フォーム改善 #肩甲骨意識 #前鋸筋ストレッチ #効果実感のコツ #セルフケア習慣

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す