湿布は腱鞘炎に本当に効くのか? 基礎知識

腱鞘炎とは何か(手首・指など部位、主な原因・症状)

腱鞘炎は、手首や指を動かすときに使う腱と、それを包んでいる腱鞘に炎症が起きている状態を指すと言われています。特にパソコン作業やスマホの長時間利用、育児や家事などで手を酷使する人に多くみられるのが特徴です。症状としては、手首や親指の付け根がズキズキする、物を握ると痛む、動かすとカクッと引っかかる感覚があるなどが挙げられます。悪化すると日常生活に支障をきたすため、早めのセルフケアが重要だとされています。

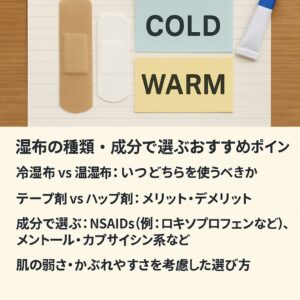

湿布の働き(冷湿布・温湿布の効果/消炎・鎮痛・血流促進)

湿布には大きく分けて「冷湿布」と「温湿布」があり、目的によって使い分けが推奨されています。冷湿布は炎症や熱感が強い時期に、患部を冷やすことで痛みを和らげ、炎症を抑えると言われています。一方、温湿布は慢性的なこわばりや血流が悪い時に用いられ、血行促進によって筋肉の緊張をほぐす効果が期待できるとされています。また、市販の湿布には消炎鎮痛成分(NSAIDs)を含むタイプもあり、炎症の軽減や痛みの改善に役立つと紹介されることがあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5096/)。

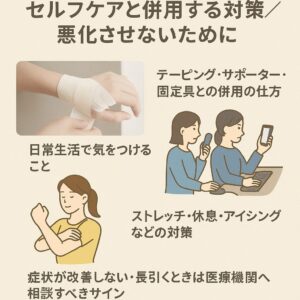

湿布だけで改善するのか? 限界と併用が必要なケース

「湿布を貼れば腱鞘炎が改善するのか?」と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。湿布は痛みや炎症を和らげるサポートにはなると言われていますが、根本的な原因を取り除くものではないとされています。例えば、手首や指の使い過ぎが続いていれば症状は再び出てしまう可能性があります。そのため、湿布だけに頼るのではなく、安静にする、サポーターで固定する、ストレッチや生活習慣を見直すといった併用が大切だと考えられています。症状が長引く場合や悪化していると感じたときは、専門家に相談して施術を受けることが望ましいとも言われています。

#腱鞘炎

#湿布

#冷湿布と温湿布

#セルフケア

#手首の痛み

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す