1.体の歪みとは?自力で整える前に知るべきこと

「最近、肩がこるな…」「なんだか片方の靴だけすり減る」そんなことを感じたことはありませんか? それ、もしかすると体の歪みが原因かもしれません。

体の歪みとは、骨格や筋肉、姿勢のバランスが崩れた状態を指すといわれています。たとえば、背骨が片側に傾いたり、骨盤の位置が左右でズレていたりすると、全身の筋肉バランスが乱れ、結果的に不調を感じやすくなるそうです(引用元:整体ステーション)。

なぜ日常の姿勢や習慣で歪みが起きるのか

「姿勢が悪い」と聞くと、背中が丸まっている状態を想像しますが、それだけではありません。

長時間のデスクワークで片肘をつくクセ、スマホを見るときの前かがみ姿勢、片足重心で立つなど、日常の何気ない動作が少しずつ体をゆがませていくといわれています。

特に、座る時間が長い人は骨盤周りの筋肉が硬くなりやすく、腰や背中に負担がかかりやすい傾向があるそうです。

放置するとどうなるか

歪みをそのままにしておくと、肩こりや腰のだるさだけでなく、姿勢が悪く見える・疲れやすいなどの影響も出やすいといわれています。

見た目のバランスが崩れることで「老けて見える」「疲れて見える」印象にもつながりかねません。

また、片側ばかり使う癖があると、筋肉のアンバランスが進行しやすく、結果的に関節にも負担をかけてしまうことがあるそうです。

自力で整える際の前提と注意点

「体の歪みを治したい」と思っても、まず大切なのは**“治す”より“整える”という意識**だといわれています。

体の構造は一人ひとり違い、完全に左右対称な状態を目指すのは現実的ではありません。

大切なのは、筋肉と骨格のバランスを自分の力で「整える」こと。

無理なストレッチや急な動作は逆効果になることもあるため、痛みを感じる場合は無理をせず専門家に相談するのがおすすめです(引用元:整体ステーション)。

まとめると、体の歪みは日常の小さなクセから少しずつ積み重なって起こるもの。まずは自分の姿勢を知り、少しずつ整えることから始めてみましょう。

#体の歪み #姿勢改善 #ストレッチ #骨盤ケア #体幹バランス

2.まずはセルフチェック:自分の歪みを知る

「自分の体って、まっすぐ立ってるのかな?」

そう感じたことがある人は、まずセルフチェックから始めてみましょう。体の歪みを知ることは、整える第一歩と言われています(引用元:note|体の歪みを簡単チェック)。

鏡や写真で見る簡単チェック

やり方はとてもシンプルです。全身が映る鏡の前に立ち、次のポイントを見てみてください。

-

肩の高さが左右で違わないか

-

骨盤が片方に傾いていないか

-

足の長さに差がないか

また、写真を撮ってチェックすると、目では気づかない傾きが見えることもあります。「なんだか片側の肩だけ上がってるな…」と感じたら、それが歪みのサインかもしれません。

座り姿勢・立ち姿勢・歩き方のクセを確認

歪みは、静止姿勢だけでなく日常のクセにも現れるといわれています。

例えば、椅子に座るときにいつも同じ脚を組んでいませんか?立っているときに片足に体重をかけていませんか?歩くときの歩幅が左右で違っていたり、靴の底が一方だけすり減っていたりする場合も注意が必要です。

こうした小さなクセが、長い時間をかけて骨格や筋肉のバランスを崩す原因になるとされています。

チェック結果をどう読み取るか

チェックの結果、左右差や重心の偏りがあると気づいたときは、焦らず「自分の癖を知れた」と考えましょう。

体の歪みは、特定の筋肉が過剰に働いたり、逆に使えていない部分があることが多いそうです。

たとえば、右肩が下がっている場合、左側の筋肉が張っていることが考えられます。

一方で、日常動作の中で「意識的に左右バランスを整える」ことで、徐々に改善していくケースもあるといわれています。

まずは、自分の姿勢を「観察する」ことから始めること。

鏡の前で立ち姿勢や座り姿勢を意識するだけでも、今の体の状態を知る手がかりになります(引用元:note|体の歪みを簡単チェック)。

#体の歪みチェック #姿勢意識 #骨盤バランス #セルフケア #歩き方改善

3.自宅でできるストレッチ&筋肉バランス調整

「整体に行かなくても、家でできることってあるの?」

そんな声をよく聞きます。実は、体の歪みを整えるうえで最初に大切なのは、“ほぐす”と“ストレッチする”段階だと言われています(引用元:整体ステーション)。

筋肉の緊張をやわらげることで、体が自然にまっすぐに戻ろうとする力を引き出しやすくなるそうです。

歪みを整えるために「ほぐす」「ストレッチする」段階の重要性

ストレッチを始める前に、「なんとなく体が硬いな」と感じる方も多いですよね。

筋肉が固まっている状態では、骨格が正しい位置に戻りづらくなります。だからこそ、まずは“ほぐし”が大事なんです。

たとえば、お風呂上がりに軽く首や肩を回したり、太ももをさすったりするだけでも血流が良くなり、筋肉がゆるみやすくなると言われています。

その上で、ストレッチで可動域を広げると、バランスの取れた姿勢を保ちやすくなるそうです。

骨盤まわりストレッチ(骨盤回し・お尻伸ばしなど)

イスに座ったまま、腰を中心にゆっくり円を描くように骨盤を回してみましょう。

「1、2、3…」と数を数えながら左右それぞれ10回ほど。

骨盤まわりの筋肉がやわらぎ、姿勢を支える力が整いやすくなると言われています。

お尻を伸ばすストレッチもおすすめです。

仰向けに寝て、片膝を反対側の胸に引き寄せ、30秒ほどキープ。お尻の奥の筋肉(梨状筋)がゆるみやすくなります。

背骨・胸郭まわりストレッチ(胸を開く・壁を使った動作)

壁の前に立ち、片手を壁につけて胸をゆっくり開いていきましょう。

胸の筋肉が伸びる感覚があればOKです。呼吸を止めずに深く吸って吐くのがポイント。

この動作は、猫背気味の人にも効果的と言われています。背骨と胸郭(きょうかく)の可動域が広がることで、呼吸も深くなりやすいそうです。

股関節・太ももまわりストレッチ(ハムストリング・内もも)

椅子やベッドに片足をのせ、上体を軽く前に倒してみましょう。

太ももの裏(ハムストリング)がじんわり伸びる感覚があれば、それで十分です。

内ももを伸ばすときは、足を開いて軽く体を前に倒し、左右交互にゆっくり体重を移動。

筋肉がリラックスし、骨盤の動きがスムーズになると言われています。

ストレッチの注意点

「少し痛いけど我慢すれば効く」と思って、無理に伸ばすのはNGです。

痛みが出る場合はすぐにやめましょう。

ストレッチは“気持ちいい”くらいがちょうどいいと言われています。

もし強い痛みやしびれを感じる場合は、専門家への相談を検討してください(引用元:整体ステーション)。

#ストレッチ #骨盤ケア #姿勢改善 #股関節柔軟 #体の歪み

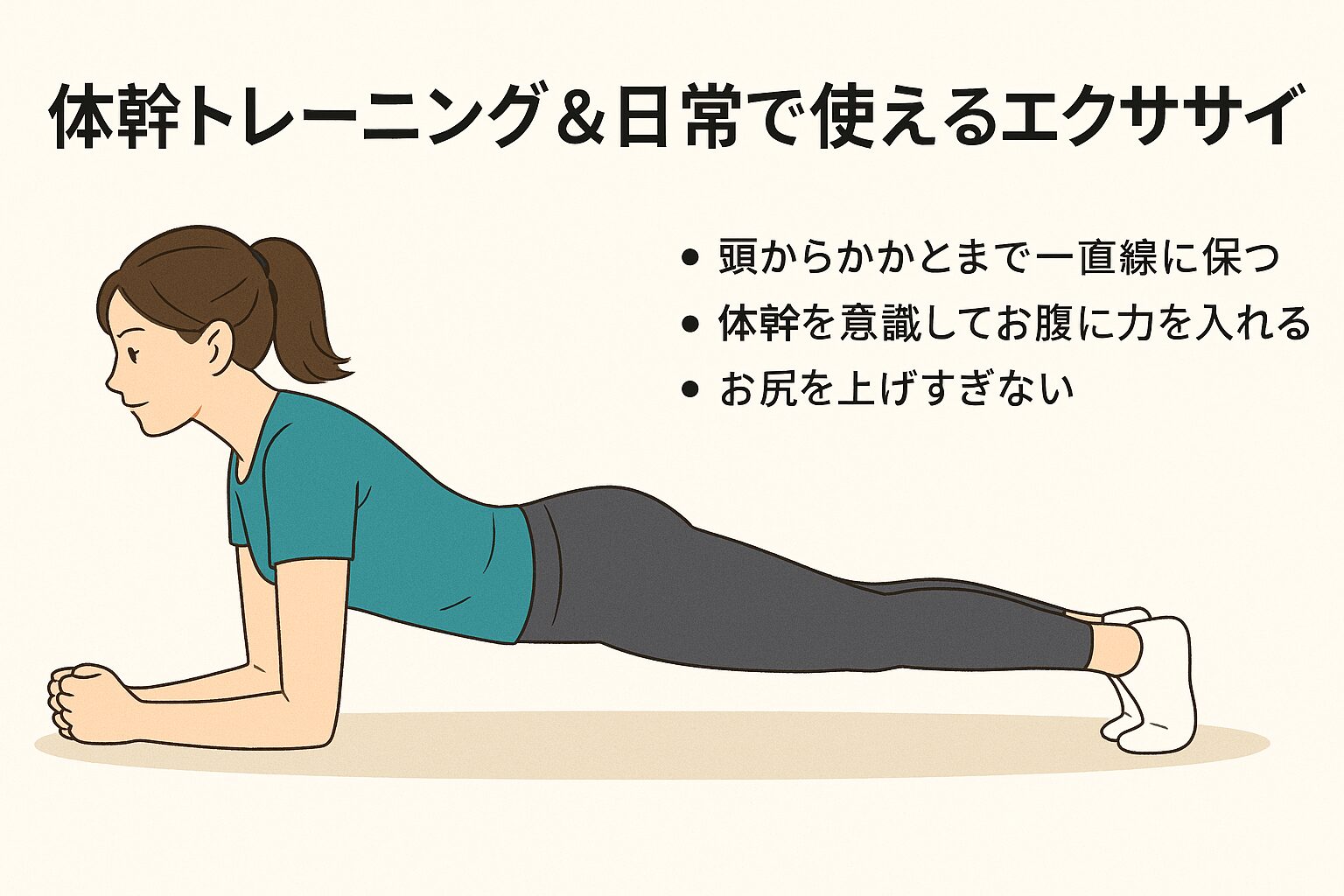

5.日常習慣で歪みを再発させないために継続すべきこと

せっかく整えた体も、日常のちょっとした「クセ」でまた歪んでしまうことがあると言われています。

無意識のうちにやっている姿勢や動作を見直すことが、歪みを防ぐための第一歩です(引用元:整体ステーション)。

日常の「クセ」が歪みを作る

たとえば、片足に体重をかけて立つ「片側荷重」、椅子に座るときの「足組み」、スマホを見るときの「うつむき姿勢」。

これらはどれも、片側の筋肉ばかりに負担をかけ、体のバランスを崩す原因になりやすいといわれています。

「でも、無意識にやっちゃうんだよね」と感じる方も多いはず。

だからこそ、**“気づく習慣”**を持つことが大切です。意識的に姿勢をリセットするだけでも、歪みの再発を防ぐサポートになるそうです。

正しい座り方・立ち方・歩き方のポイント

座るときは、背もたれに頼りすぎず、骨盤を立てて背筋を伸ばすよう意識しましょう。

両足の裏が床にしっかりつく高さの椅子が理想的です。

立つときは、両足に均等に体重をのせ、膝を軽く伸ばしてリラックス。

歩くときは、かかとからつま先へと体重を移すようにすると、自然と美しい姿勢を保ちやすいと言われています。

スマホ・PC作業時の姿勢改善&こまめに動く習慣

スマホを見るときは、画面を顔の高さまで上げると首や肩への負担が軽くなります。

デスクワーク中も、30〜60分に一度は立ち上がってストレッチや深呼吸を。

「座りっぱなし」は骨盤まわりの筋肉を硬くしやすいので、**“こまめに動く”**ことを意識してみてください。

継続のコツ

最初から完璧を目指す必要はありません。

一日5分でもいいので、入浴後や寝る前にストレッチや深呼吸を取り入れてみましょう。

たった数分でも続けることで、筋肉や関節が徐々に柔軟になり、姿勢が整いやすくなると言われています。

無理をせず、自分のペースで「続けること」が最大のポイントです。

専門家に相談すべきタイミング

もし、強い痛みやしびれが続く場合は、自力での改善には限界があることも。

そんなときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします(引用元:整体ステーション)。

「少し気になるけど我慢できるから」と放置せず、今のうちに体の状態をチェックしてもらうのが安心です。

#姿勢改善 #生活習慣 #体の歪み #セルフケア #骨盤バランス

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す