横隔膜とは? 解剖構造と位置

横隔膜の基本構造と位置

「横隔膜って、どこにあるの?」と聞かれたとき、意外とすぐに答えられない人は多いかもしれません。横隔膜は、胸腔と腹腔の境界にあるドーム状の筋肉で、ちょうど肋骨の下あたりに位置しています。吸う息と吐く息のたびに上下に動き、肺の働きを助ける“呼吸の主役”とも言われています(引用元:ウィキペディア、All About)。

この筋肉は、息を吸うときに収縮して下に下がり、胸腔を広げることで空気を取り込みます。一方で息を吐くときにはゆるみ、元の位置に戻ることで空気を押し出します。まるで「ふいご」のように、肺自体を動かすわけではなく胸腔の容積を変えることで呼吸を助ける仕組みになっていると言われています。

起始と停止

横隔膜は「胸骨部」「肋骨部」「腰椎部」の3か所から始まり、すべてが中央の腱中心に向かって収束するという少しユニークな構造をしています。胸骨部は剣状突起(みぞおちのあたり)、肋骨部は下部6本の肋骨内面、腰椎部は腰椎の前面から起始し、それぞれが放射状に集まるように腱中心に付着しています(引用元:ウィキペディア、n-p-t.com)。

3つの孔と通過する構造

横隔膜には、重要な臓器や血管が通る**3つの孔(あな)**が存在します。

-

大動脈裂孔…胸部から腹部へと大動脈が通る。

-

食道裂孔…食道と迷走神経が通る。

-

大静脈孔…下大静脈が通り、心臓へ血液を戻すルートになっている。

これらの位置関係を理解しておくと、横隔膜の働きだけでなく、内臓や循環とのつながりも見えてきます(引用元:anatomy.tokyo、ウィキペディア)。

#横隔膜 #解剖構造 #呼吸の仕組み #健康知識 #体の基礎

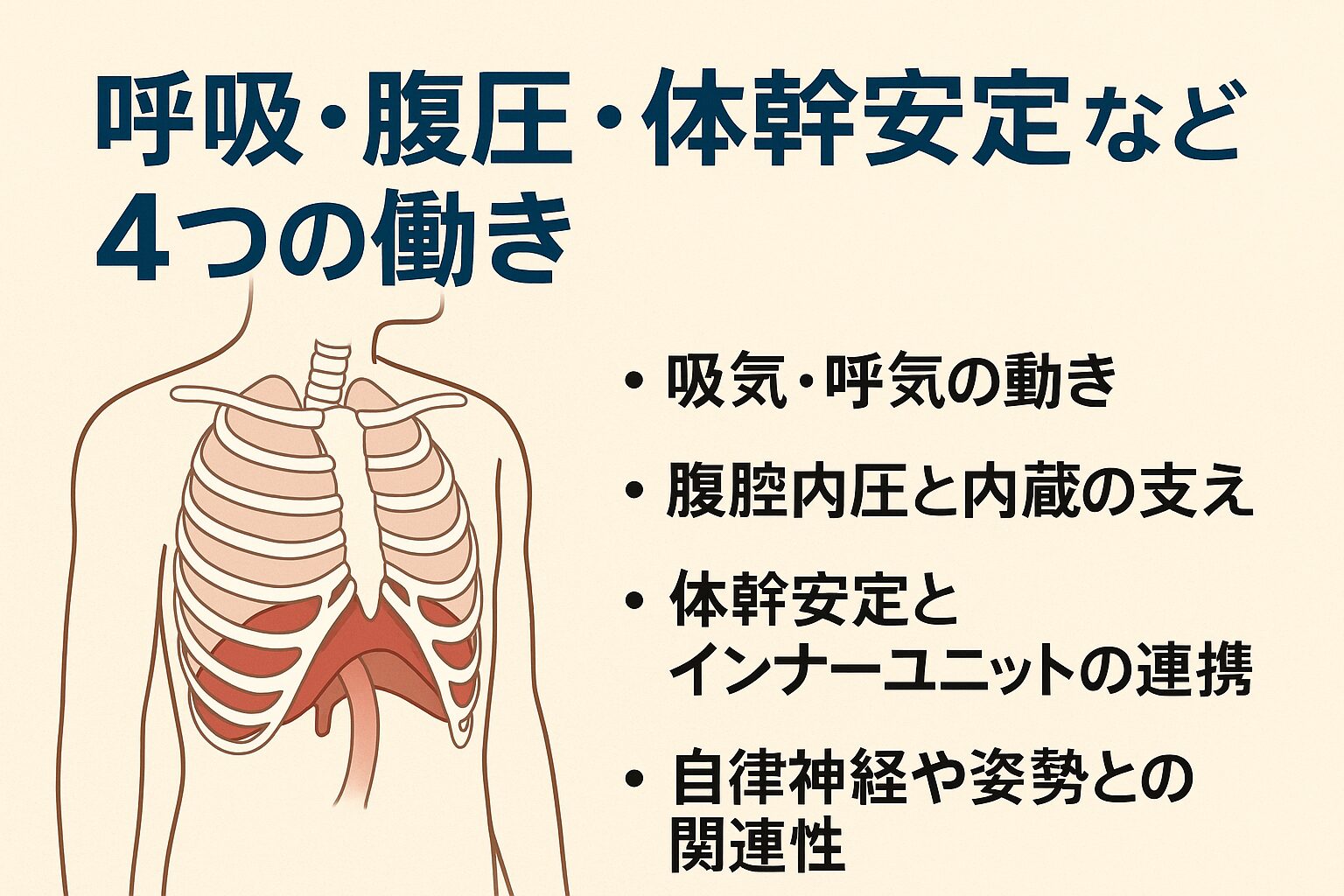

呼吸・腹圧・体幹安定など4つの働き

吸気と呼気の動き

「横隔膜って、呼吸のときにどう動いてるの?」と聞かれたことはありませんか?

横隔膜は、吸気のときにギュッと収縮して下に下がることで胸腔を広げ、肺に空気を取り込みます。逆に、呼気ではゆるんで元の位置に戻り、胸腔が狭まって空気を押し出すといわれています(引用元:rehatora.net、ウィキペディア、muscle-guide.info)。

この上下運動は、1日2万回以上繰り返されているとも言われていて、私たちが無意識に呼吸できるのは横隔膜の働きによるところが大きいです。

腹腔内圧と内臓の支え

横隔膜が下がると、胸腔だけでなく**腹腔内の圧力(腹圧)**も高まります。これは内臓を下からグッと押し上げるようなイメージです。この圧力が内臓を安定させ、呼吸だけでなく排便や出産などの生理機能にも関係しているとされています(引用元:n-p-t.com、ウィキペディア、マイナビ看護師)。

日常生活の中でも、重いものを持ち上げるときなどに自然と腹圧を高める動きが起きていて、横隔膜の協力が欠かせないと言われています。

体幹安定とインナーユニットの連携

横隔膜は呼吸の筋肉であると同時に、体幹を安定させる重要な役割も持っています。特に、腹横筋や骨盤底筋などのインナーユニットと呼ばれる筋群と連携し、姿勢を保つための“内側のコルセット”のような働きをすることが知られています(引用元:n-p-t.com、rehatora.net)。

例えば、くしゃみをしたときや踏ん張る動作では、これらの筋群が一斉に働いて体幹を固定すると言われています。

自律神経や姿勢との関連性

呼吸が浅くなると、交感神経が優位になりやすく、逆に深い呼吸では副交感神経が優位になる傾向があると言われています。横隔膜の動きが鈍くなると呼吸も浅くなり、結果的に姿勢が崩れたり、肩こりや首こりなどの不調につながるケースもあるようです(引用元:n-p-t.com、整体サロン縁joint、マイナビ看護師)。

呼吸と自律神経、姿勢は密接に関係していると考えられており、横隔膜の柔軟な動きが心身のバランスを支えているとも言われています。

#横隔膜 #呼吸の仕組み #腹圧 #体幹安定 #自律神経

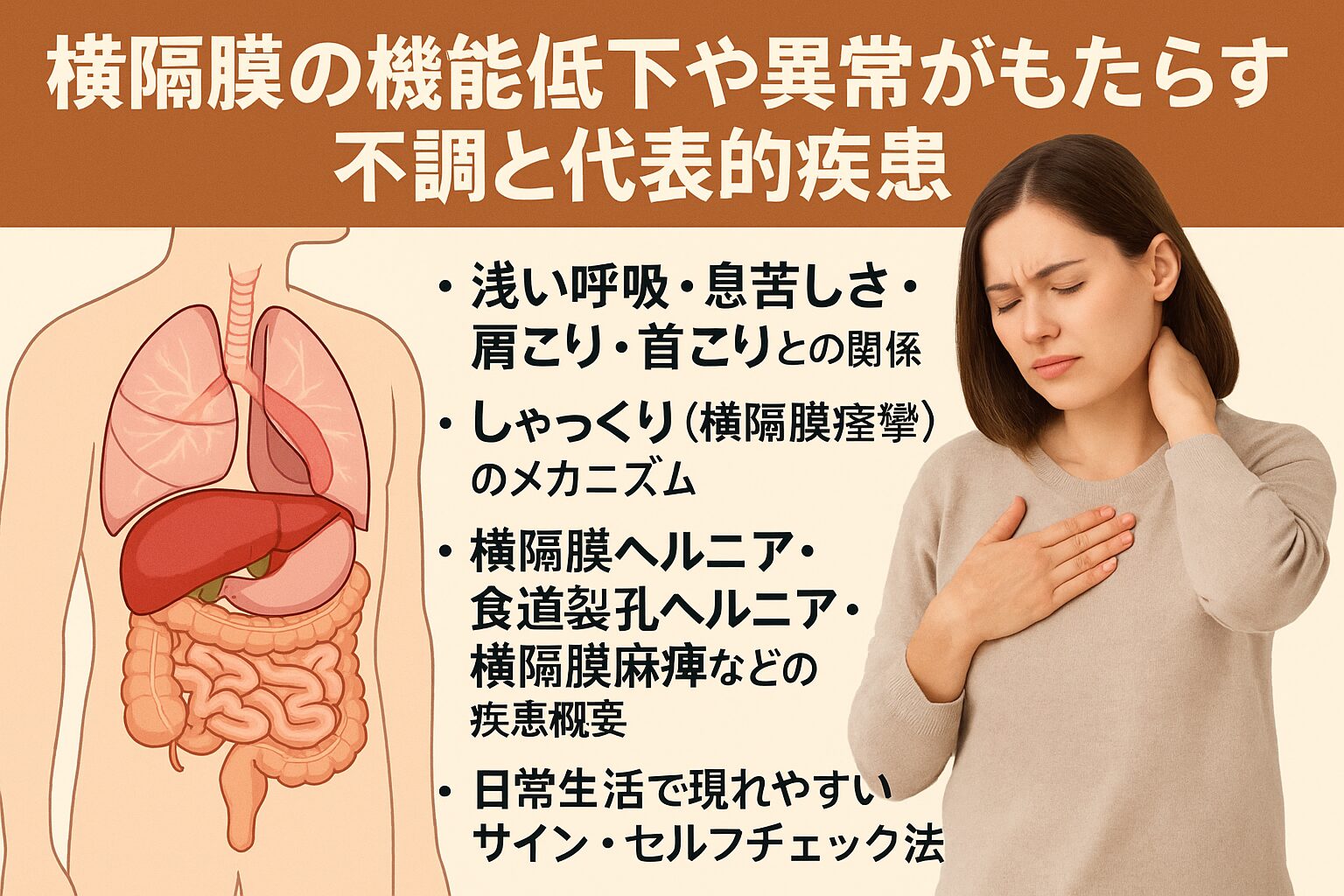

横隔膜の機能低下や異常がもたらす不調と代表的疾患

浅い呼吸・肩こり・首こりとの関係

横隔膜の動きが鈍くなると、呼吸が浅くなりやすくなると言われています。浅い呼吸が続くと、首や肩の周囲にある補助呼吸筋(斜角筋や僧帽筋など)が過剰に働き、結果として肩こりや首こり、息苦しさを感じるケースがあるとされています(引用元:n-p-t.com、rehatora.net、マイナビ看護師)。

「最近、呼吸が浅い気がする…」という人は、肩や首の張りと横隔膜の関係を見直すことが大切だと考えられています。

しゃっくり(横隔膜痙攣)のメカニズム

しゃっくりは、横隔膜が不意に痙攣して急に空気が肺に吸い込まれ、声門が閉じることで「ヒック」という音が出る現象です。通常は一過性で、緊張や急な温度変化、食べ過ぎなどが引き金になることが多いとされています(引用元:ウィキペディア、マイナビ看護師)。

まれに、長く続くしゃっくりは疾患が関係していることもあるといわれています。

横隔膜ヘルニア・食道裂孔ヘルニア・横隔膜麻痺など

横隔膜の構造や神経に異常が起こると、横隔膜ヘルニアや食道裂孔ヘルニア、横隔膜麻痺などの疾患がみられることがあります。

-

横隔膜ヘルニア:腹腔内の臓器が胸腔内へ入り込む状態

-

食道裂孔ヘルニア:胃の一部が食道裂孔を通って胸腔側へ出てしまう状態

-

横隔膜麻痺:横隔神経の障害などによって横隔膜が正常に動かなくなる状態

これらの疾患は、胸部の不快感や呼吸の違和感などを伴うことがあると報告されています(引用元:療法士活性化委員会、ウィキペディア、マイナビ看護師)。

日常生活で現れやすいサイン・セルフチェック法

「自分の横隔膜、ちゃんと動いているかな?」と思ったときは、セルフチェックも有効です。仰向けになって軽くお腹に手を当て、呼吸したときにお腹が上下しているかを確認します。吸うときにお腹がふくらみ、吐くときにしぼむように動いていれば、横隔膜がしっかり動いているサインと考えられています(引用元:湘南カイロ茅ヶ崎整体院、マイナビ看護師)。

もし胸だけで呼吸しているような感覚が強い場合は、横隔膜の動きが制限されている可能性があると言われています。

#横隔膜 #呼吸の不調 #しゃっくり #横隔膜ヘルニア #セルフチェック

セルフケア・ストレッチ・呼吸法で横隔膜を整える

腹式呼吸の正しいやり方

「深呼吸して」と言われても、胸だけが上下してしまう人は意外と多いですよね。横隔膜を整える基本は、腹式呼吸です。やり方はとてもシンプルで、仰向けになって膝を立て、お腹の上に手を軽く置きます。

鼻からゆっくりと息を吸いながら、お腹がふわっとふくらむのを感じましょう。次に、口をすぼめて細く長く息を吐きながら、お腹がしぼむ感覚を確かめます。このとき、胸はなるべく動かさず、お腹の上下に意識を向けることがポイントとされています(引用元:マイナビ看護師、湘南カイロ茅ヶ崎整体院、rehatora.net)。

「吸う・吐く」の時間配分は、吸うとき4秒、吐くとき6〜8秒程度が目安といわれています。慣れないうちは短時間から始めても大丈夫です。

ストレッチと呼吸ストレッチ

腹式呼吸に慣れてきたら、ストレッチを組み合わせると横隔膜がより動きやすくなると考えられています。たとえば「キャットポーズ」(四つん這いで背中を丸めたり反らしたりする動作)は、呼吸と背骨・肋骨の連動を高める方法として知られています。

また、脇腹や肋骨の下に手を添えて、深呼吸しながらゆっくりと伸ばす「呼吸ストレッチ」も効果的だとされています(引用元:療法士活性化委員会、n-p-t.com、rehatora.net)。

ポイントは、呼吸を止めず、ストレッチの動きと呼吸を自然に合わせることです。

呼気抵抗を使った訓練(ストロー呼吸など)

もう一つおすすめなのが、呼気抵抗を使うトレーニングです。ストローを使ってゆっくりと息を吐く「ストロー呼吸」は、呼気のコントロールを養う方法として紹介されています。

ストローを軽くくわえて、できるだけ細く、長く息を吐くようにしてみましょう。横隔膜や呼吸筋の持久力アップにもつながるといわれています(引用元:rehatora.net)。

日常での呼吸意識と習慣化のコツ

「練習のときだけ深呼吸をして、日常では忘れてしまう…」という人も少なくありません。横隔膜のケアは、一度で終わるものではなく**“習慣”にしていくことが大切**だと考えられています。

たとえば、朝起きたとき・寝る前・デスクワークの合間など、1日2〜3回、1〜2分でも腹式呼吸を意識するだけで、少しずつ呼吸の質が変わっていくとされています。

また、猫背や巻き肩の姿勢は横隔膜の動きを妨げるため、姿勢の意識も一緒に持つとより効果的です。無理なく続けられるタイミングを見つけることがコツです。

#横隔膜 #腹式呼吸 #呼吸ストレッチ #ストロー呼吸 #呼吸習慣

呼吸・運動・姿勢との連動で健康につなげる

運動時・トレーニング時の呼吸意識

筋トレや体幹トレーニングを行うとき、呼吸を意識していますか?

「つい息を止めてしまう…」という方も多いですが、横隔膜をうまく使うことでトレーニングの質が上がるといわれています。

基本的には、力を入れるとき(例:スクワットで立ち上がる瞬間)に息を吐き、戻るときに吸うことで、体幹の安定と腹圧のコントロールがしやすくなるとされています。

また、腹式呼吸を意識しながら行うことで、横隔膜・腹横筋・骨盤底筋などのインナーユニットが自然と連携し、フォームの安定やケガの予防にもつながると考えられています。

ヨガやピラティスでも、呼吸と動作を組み合わせることが重視されていますが、これは横隔膜を軸に全身の連動を引き出すためです。

姿勢改善やデスクワーク対策

長時間のデスクワークや猫背の姿勢は、胸郭(胸まわり)が固まり、横隔膜の上下運動がしづらくなる原因になるといわれています。

まずはイスに浅く座り、骨盤を立てるようにして背筋を自然に伸ばしましょう。肩をすくめず、胸を開いて鼻から深呼吸するだけでも、横隔膜が少しずつ動きやすくなります。

1時間に1回は立ち上がって、背伸びや軽い胸郭ストレッチを取り入れるのもおすすめです。特に、胸を開いて両手を後ろで組むストレッチは、デスクワークによる胸郭拘縮(こわばり)をゆるめるのに有効だとされています。

呼吸・横隔膜ケアを習慣化するヒント

「一時的にやって終わり」ではなく、日常にうまく組み込むことが大切です。

例えば、朝起きてすぐ、夜寝る前、デスクワークの合間など、1回1〜2分の腹式呼吸を“ルーティン化”するだけでも、少しずつ変化を実感しやすいといわれています。

スケジュール帳やスマホのアラームに組み込んで「呼吸タイム」を作るのも良い方法です。無理に長時間続けるよりも、短時間でも毎日続けることがポイントです。

医療的なケアが必要な兆候と注意点

呼吸を意識していても、息苦しさが強い・夜間に呼吸が乱れる・体を動かしていないのに胸の違和感がある、といった場合は注意が必要です。

これは単なる横隔膜の問題ではなく、心肺機能や神経など他の要因が関係している可能性もあるとされています。

このような兆候がある場合は、早めに医療機関で相談することが大切です。セルフケアはあくまで補助的なものであり、重篤な症状が続くときは専門家の検査を受けることが望ましいとされています。

#横隔膜 #呼吸と運動 #姿勢改善 #デスクワーク対策 #呼吸習慣

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

-485x273.jpg)

コメントを残す