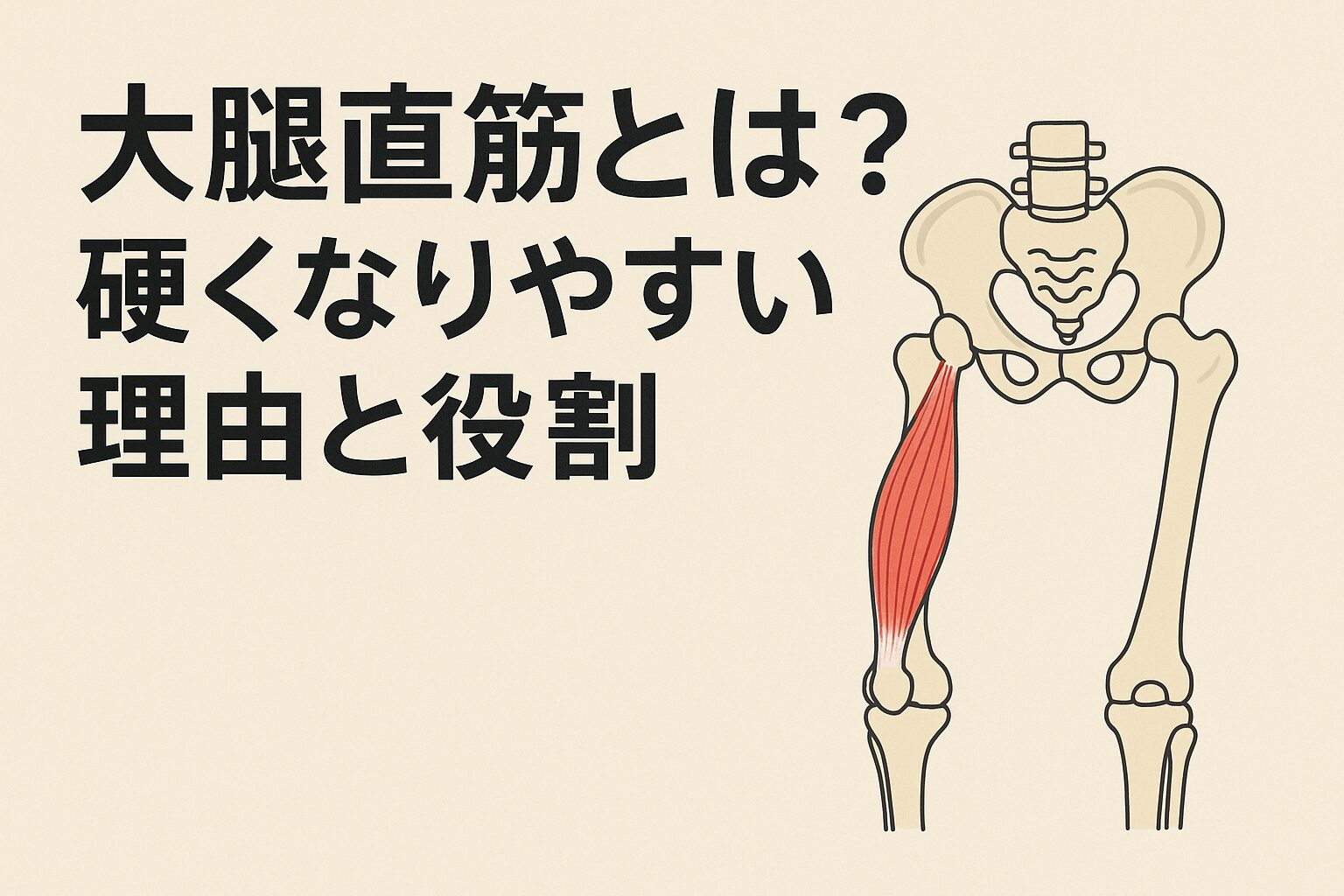

1. 大腿直筋とは?硬くなりやすい理由と役割

大腿直筋は“太もも前の中心”にある二関節筋

「大腿直筋ってどこ?」と聞かれたら、太ももの前側の真ん中を縦に走る筋肉、とイメージするとわかりやすいです。大腿四頭筋の一部で、四つの中で唯一、股関節と膝の2つをまたぐ二関節筋だと言われています。だから、膝を伸ばす動き(膝伸展)だけじゃなく、脚を前に持ち上げる動き(股関節屈曲)にも関わるんですね。 引用元:https://muscle-guide.info/rectusfemoris.html

日常で短縮しやすいのはなぜ?

ここ、よくある質問です。「座りっぱなしだと前ももが張るのは大腿直筋のせい?」——そう感じる人は多いと思います。座り姿勢や自転車姿勢みたいに股関節が曲がった状態が続くと、大腿直筋は縮んだままになりやすいと言われています。さらに、運動で膝をよく伸ばす・股関節をよく曲げるフォーム(ランニングやジャンプなど)でも働きっぱなし。結果、硬さが出やすい流れです。引用元:https://stretchex.jp/1119

硬さのセルフチェックはこんな感じ

「私、硬いのかな?」と思ったら簡単に確認できます。うつ伏せで片膝を曲げ、踵をお尻に近づけたときに左右差が大きい、または腰が反りやすい人は短縮傾向のサインと言われています。加えて、片膝立ちで骨盤を立てたまま前に体重を乗せたとき、後ろ脚の付け根が伸びにくい感覚があれば、股関節伸展が出にくい可能性も。無理なく比べてみてくださいね。

引用元:https://www.fukurow.jp/strech/daitaichokin/

#大腿直筋ストレッチ #二関節筋 #硬くなりやすい理由 #前ももの張り #セルフチェック方法

2. 大腿直筋が硬いと起きる不調(反り腰・膝痛・走りにくさ)

骨盤前傾が強まり、反り腰っぽくなることがある

「最近、立つと腰が反ってる気がするんだよね」

——そんなとき、大腿直筋の硬さが関わっている場合があると言われています。大腿直筋は股関節をまたぐので、短縮すると骨盤を前に引っ張りやすくなるんですね。すると骨盤前傾が強調され、腰が反りやすい姿勢になり、腰まわりに負担がかかりやすい流れです。デスクワークや座り時間が長い人ほど起きやすい、と紹介されています。

引用元:https://note.com/shogokoba/n/nfb696f2f5fce

膝のお皿まわりに負担が集まり、膝前面の違和感につながることも

「階段の下りで膝の前がズンとする…」

——これも“あるある”。大腿直筋は膝を伸ばすときに膝蓋骨(お皿)を引き上げる働きがあり、硬くなると動きがスムーズでなくなる場合があると言われています。結果として膝前面に違和感が出たり、運動後に膝の前側が痛みやすくなるケースがあるようです。

引用元:https://www.fukurow.jp/strech/daitaichokin/

引用元:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0972978X23001344

脚が後ろに流れにくく、歩行やランニングが窮屈に感じやすい

「走ってるのにストライドが出ない」「脚が後ろに伸び切らない感じがする」

——こんなときも要注意です。大腿直筋が短いと股関節の伸展が出にくくなり、歩く・走るときの“後ろ脚の抜け”が小さくなると言われています。骨盤が左右にぶれたり、フォームが詰まった感覚が出る人もいます。ランナー向けストレッチ記事でも、前ももの硬さが動きを邪魔しやすいと触れられています。

引用元:https://stretchex.jp/1119

「前ももだけ疲れる・張る」の正体

「スクワットすると前ももだけパンパン」「走った翌日、前側だけ重い」

——これ、けっこう多いです。大腿直筋が常に緊張気味だと、動作のたびに前ももが働きすぎる状態になりやすいと言われています。つまり“疲れやすい張り”は、使いすぎ+伸びにくさのサインかもしれません。

#反り腰と大腿直筋 #膝前面の違和感 #走りにくさの原因 #前もも張りあるある #大腿直筋の硬さチェック

3. 大腿直筋 ストレッチの基本原則(効かせるコツ&注意点)

伸ばす条件は「膝を曲げる+股関節を伸ばす」

「大腿直筋 ストレッチって、結局どんな形が正解?」

——まず押さえたいのはここです。大腿直筋は股関節と膝の両方にまたがる筋肉なので、膝をしっかり曲げたうえで、股関節を伸ばす動きをセットにすると伸びやすいと言われています。膝だけ曲げても“広筋メインのストレッチ”になりやすいので、「後ろ脚の付け根まで伸びてる感覚」を目安にするとよい、と参考記事でも紹介されています。

引用元:https://www.fukurow.jp/strech/daitaichokin/

代償動作に注意。ここで失敗しやすい

「やってるのに前ももに入らないんだよね…」

——その原因、だいたい代償動作です。よくあるのは

腰が反ってしまう(伸ばしてるつもりが腰で逃げる)

骨盤が外に回旋する(体が斜めに開く)

後ろ側の膝が外に開く(前もも中央からズレる)

この3つ。骨盤は正面、膝は真っすぐ、腹部を軽く引き込む感覚で行うと、狙った場所に入りやすいと言われています。

引用元:https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-024-07988-9

呼吸と保持時間、痛みのサイン

「何秒くらい伸ばせばいい?」

——目安としては、呼吸を止めずに20〜30秒ほどゆっくり保つ方法が、一般的とされています。息を吐くタイミングで前ももの力が抜けて、伸びが入りやすいんですね。

ただし、膝や股関節に鋭い痛みが出るとき、急性の炎症が疑われるとき、術後すぐの時期などは無理に続けないほうがよいとも言われています。違和感が強い場合は、一度ストレッチを中止して様子を見るのがおすすめです。

引用元:https://www.fukurow.jp/strech/daitaichokin/

#大腿直筋ストレッチ基本 #膝屈曲と股関節伸展 #代償動作に注意 #呼吸と保持時間 #痛みが出たら中止

4. 目的・レベル別:大腿直筋 ストレッチ3選(写真/図解想定)

初心者向け:立位での基本ストレッチ

「まず何からやればいい?」って人は立ったままの大腿直筋 ストレッチが入りやすいです。壁や椅子を軽く持って体を安定させ、片脚の踵をお尻に引き寄せます。ここでポイントは、膝を下に向けたまま、少し後ろへ引くこと。股関節が伸びて前ももの中心に効きやすいと言われています。

効く部位:太もも前の中央〜股関節の付け根

NGフォーム:腰を反らせる/膝が外に開く

きつい場合の調整:踵とお尻の距離を少しゆるめてOK

引用元:https://stretchex.jp/1119 fukurow.jp

しっかり効かせたい:片膝立ち(ランジ)+後脚保持

「立位だと物足りないかも…」という人は、片膝立ちのランジ型が良いと言われています。前脚に体重を乗せつつ、後ろ脚の足首を持って踵をお尻へ。骨盤をまっすぐ下げ、後ろ脚の股関節を伸ばすと、付け根までグーッと入る感覚が出やすいです。反り腰になりそうなら、おへそを軽く引き込むと姿勢が整いやすいとも紹介されています。

効く部位:大腿直筋の上部(股関節寄り)

NGフォーム:骨盤が外へ回る/腰が反って逃げる

きつい場合の調整:後ろ脚を持たず、体重移動だけでも可

引用元:https://www.fukurow.jp/strech/daitaichokin/ fukurow.jp

上級・可動域改善:正座〜後方リクライニング系

「もっと柔らかくしたい!」なら、正座から後ろへ倒れていく方法が定番です。両手を後ろにつく→肘をつく→背中をつける、という段階式で深めると安全だと言われています。正座だけだと股関節が伸びきらず大腿直筋に入りにくいので、倒れる角度が大事、とも解説されています。膝や足首が硬い人は、座布団をお尻の下に入れて角度を浅くするとやりやすいです。

効く部位:前もも全体+すね寄り

NGフォーム:痛みを我慢して一気に倒れる

きつい場合の調整:手つき段階で止める/クッション使用

引用元:https://physioapproach.com/blog-entry-446.html Physio Approach

引用元:https://www.fukurow.jp/strech/daitaichokin/ fukurow.jp

#大腿直筋ストレッチ3選 #初心者から上級まで #立位ストレッチ #ランジで深く伸ばす #正座リクライニング調整

5. ストレッチ効果を高める補助ケア&習慣化

拮抗筋(ハムストリングス)も一緒に整えるとバランスが取りやすい

「大腿直筋 ストレッチだけやれば十分?」

——って思いがちなんですが、前もも(大腿四頭筋)と裏もも(ハムストリングス)はシーソーみたいな関係だと言われています。前ばかり硬いと、裏がうまく働きにくくなったり、骨盤の傾きが偏りやすいこともあるそうです。なので、前を伸ばした日は裏も軽く伸ばす、というセットが続けやすい方法として紹介されています。 msrsite

引用元:https://www.motionspecificrelease.com/post/quad-dominance-a-recipe-for-injury

引用元:https://dralexjimenez.com/quadriceps-tightness-how-it-affects-the-pelvis-and-posture/

タイミングと頻度の目安は「前は軽く、後はじっくり」

「いつやるのがいいの?」

——おすすめの考え方はシンプルで、運動前は反動を小さめにした動的ストレッチ、運動後や寝る前は静的ストレッチが合いやすいと言われています。静的は1回20〜30秒を2〜4セット、週2〜3回でも可動域が変わりやすい、という報告もあります。毎日やるなら“短くても習慣化”がコツですね。 SpringerLink

引用元:https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-024-02143-9

引用元:https://bbrc.in/effect-of-time-and-frequency-of-static-stretching-on-flexibility-of-rectus-femoris-muscle-of-human-subjects/

引用元:https://sporthacklab.com/wp-content/uploads/2024/10/ストレッチ_時間と頻度.pdf

変化の見方と、よくある質問

「ちゃんと柔らかくなってる?」

——ここは体感でOK。たとえば、

・踵をお尻に近づけたときの左右差が減る

・立ったとき腰の反りが楽に感じる

・走っていて後ろ脚がスッと流れる

こんな変化が目安と言われています。

質問で多いのは「左右差は直る?」「どれくらいで変わる?」ですが、生活や硬さの度合いで個人差があるため、まずは2〜3週間、“痛くない範囲で続ける”のが現実的だと紹介されています。痛みが強い日や急な違和感がある日は、無理せず休むのが安全です。

#補助ケアで効果UP #ハムストリングスも整える #タイミングと頻度目安 #変化のチェック方法 #よくある質問まとめ

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す