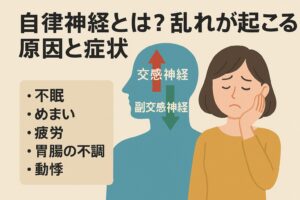

自律神経とは?乱れが起こる原因と症状

交感神経と副交感神経の役割

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の2つがバランスをとりながら働いていると言われています。交感神経は日中の活動時や緊張しているときに優位になり、体をアクティブに保つ役割があります。一方、副交感神経は夜やリラックスしているときに働き、休息や回復をサポートすると考えられています。この2つがシーソーのように切り替わることで、私たちの体は安定した状態を保てるとされています。

自律神経の乱れが起こる原因

「最近疲れが取れないな」と感じる人の多くは、自律神経のバランスが乱れている可能性があると言われています。原因は人によってさまざまですが、代表的なものとしては以下が挙げられます。

-

精神的ストレス(仕事、人間関係など)

-

生活習慣の乱れ(不規則な睡眠、食生活)

-

季節や気温の変化(寒暖差による負担)

-

ホルモンバランスの変動

これらが積み重なることで、自律神経の切り替えがうまくいかなくなると考えられています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/)。

自律神経の乱れによる代表的な不調

自律神経が乱れると、体や心にさまざまなサインがあらわれると言われています。例えば、

-

寝つきが悪い・夜中に目が覚めるなどの不眠

-

立ちくらみやめまい

-

慢性的な疲労感

-

胃もたれや下痢などの胃腸の不調

-

突然の動悸や息苦しさ

こうした不調は、検査をしても「異常なし」と言われることも少なくありません。そのため、「なんとなく不調が続いているけれど原因がはっきりしない」という悩みにつながるケースが多いようです。

自律神経の乱れは誰にでも起こりうるものであり、早めに生活習慣を見直すことや専門的なケアを受けることが改善への一歩になると考えられています。

#自律神経 #交感神経 #副交感神経 #不調の原因 #生活習慣

鍼灸が自律神経に効くしくみ(生理学・東洋医学の観点から)

末梢神経刺激と中枢への影響

鍼灸の施術は、体表にあるツボを刺激することで末梢神経に働きかけると言われています。その刺激が脊髄や脳に伝わり、自律神経のバランス調整に関与する中枢へ影響を及ぼすと考えられています。いわば「反射路」を介して体が自然に整おうとする働きをサポートする仕組みだとされています。

血流改善とホルモンへの作用

鍼による刺激は血管の拡張を促し、全身の血流を改善する可能性があると報告されています。また、副交感神経が優位になることでリラックスが促され、ストレスに関与するホルモン(コルチゾールなど)の分泌に影響するとも言われています。その結果、肩こりや冷えなどの不調に関連している循環の問題が和らぐことが期待できると考えられています。

ツボと経絡の理論的背景

東洋医学では、体には「経絡」と呼ばれるエネルギーの流れがあり、その要所に「ツボ」が存在すると考えられています。自律神経の不調時には、この経絡の流れが滞るとされ、関連するツボ(たとえば百会や内関など)が選ばれることが多いと言われています。ツボ刺激によって気血の巡りが整うと、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになる可能性があると考えられています。

科学的エビデンスと研究例

近年は科学的な研究も進んでおり、鍼灸刺激が自律神経活動の指標である心拍変動や血圧に影響を与えるという報告があります。また、脳の画像解析を用いた研究では、鍼刺激によって自律神経に関わる脳領域が反応することも示されているようです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/)。

こうした知見は「完全な証明」とまでは言えませんが、伝統的な理論と現代の科学が少しずつ重なり合いながら、自律神経と鍼灸の関係を裏付けているとされています。

#鍼灸 #自律神経 #東洋医学 #ツボ #血流改善

実際の鍼灸施術:頻度・期間・費用・注意点

通院の目安

鍼灸施術は「初期 → 維持 → メンテナンス」と段階的に進めるケースが多いと言われています。初期は週1〜2回を目安に通い、体の反応を整える時期です。その後、症状が落ち着いてきたら2〜3週間に1回の維持期へ移行し、安定してきたら月1回程度のメンテナンスが推奨されることもあります。ただし、年齢や生活習慣、症状の程度によって適した頻度は変わるため、施術者と相談しながら調整していくことが大切です。

施術費用と保険の可否

1回あたりの平均費用は3,000〜7,000円ほどで、地域差や施術内容によって幅があると言われています。慢性的な不調は自由診療となる場合が多く、保険が適用されるのは神経痛やリウマチなど限られた症例に限定されます(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/)。そのため、費用については事前に確認しておくと安心です。

施術当日の注意点

鍼灸を受ける日は、食事は軽めにして満腹や空腹を避けることが望ましいとされています。施術後は血流が変化しやすいため、長風呂や激しい運動は控えた方がよいと考えられています。さらに、アルコールは体への負担を強める可能性があるため、当日は避けるのが望ましいとされています。

施術者選びのポイント

安心して通うためには、国家資格である「はり師」「きゅう師」を持っているかを確認することが基本です。加えて、院内の清潔さや衛生管理、施術者の経験や実績も判断材料になります。自律神経に関連した施術経験が豊富かどうかも、選ぶ際の大きなポイントになると言われています。

無理のない費用と通院ペースを意識しながら、信頼できる施術者と一緒に長期的に体のバランスを整えていくことが大切です。

#鍼灸 #自律神経 #施術頻度 #費用 #メンテナンス

症状別ケーススタディ・改善例

不眠型のケース

「夜になると疲れているのに眠れない」という方は、自律神経の切り替えがうまくいっていない可能性があると言われています。鍼灸では、リラックスを促すツボ(安眠、百会など)を刺激し、副交感神経が働きやすい環境を整えることが多いとされています。通院の目安としては、初期は週1回を2か月ほど継続し、眠りの深さや夜間覚醒の減少が徐々にみられるケースがあると報告されています。

疲労型のケース

「休んでも疲れが抜けない」という慢性的な疲労感も、自律神経の乱れに関係することがあると考えられています。鍼灸では、全身の血流改善や内臓機能の調整を目的に、足三里や合谷といった全身に影響を与えるツボを選ぶことが多いようです。3〜4回の施術後に日中の倦怠感が軽くなる例があり、2か月後には体力の回復を実感する人もいると言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/)。

めまい型のケース

「ふわふわする」「立ち上がるとくらっとする」といった症状は、血流や自律神経の乱れが関係していると考えられています。鍼灸では耳周囲や首のツボを組み合わせることが多く、施術を重ねることで症状がやわらぐ傾向があると報告されています。1か月程度で日常生活に支障が出にくくなる人もいるようです。

改善が難しいケースと見極めポイント

一方で、改善に時間がかかるケースも存在します。強いストレス環境が続いている方や、基礎疾患(心疾患・内科疾患など)が背景にある場合は、鍼灸だけでは十分に変化が得られにくいこともあると言われています。このような場合は、医療機関との併用や生活習慣の徹底的な見直しが必要になると考えられています。施術者が適切に見極め、無理のない方針を提案することが大切です。

#鍼灸 #自律神経 #不眠改善 #疲労回復 #めまい対策

鍼灸を補うセルフケア・生活習慣の見直し

睡眠習慣の整え方

自律神経を整えるうえで、まず大切なのは規則正しい睡眠リズムだと言われています。毎日ほぼ同じ時間に寝て、同じ時間に起きることが基本です。特に就寝前のスマホやパソコンは脳を刺激しやすいため、明かりを落として静かな時間を過ごすことが望ましいとされています。朝は日光を浴びると体内時計がリセットされやすいと言われており、鍼灸の効果を維持するサポートにもつながると考えられています。

呼吸法や軽い運動

深い呼吸は副交感神経を優位にするとされており、腹式呼吸を意識するだけでもリラックスしやすくなると言われています。また、ウォーキングや軽いストレッチなどの運動は血流を促し、鍼灸による調整効果を持続させやすくすると考えられています。無理な運動ではなく「少し心地よい」程度の活動が続けやすいポイントです。

温冷刺激の活用

入浴や半身浴は体を温めることで血行を改善し、副交感神経を働かせやすくするとされています。一方、朝に冷水で顔を洗うと交感神経が刺激され、活動モードへ切り替えやすいと言われています。温めと冷やしを生活の中で使い分けることが、自律神経のバランスを保つサポートになると考えられています。

栄養と食事の工夫

食事面では、神経の働きに関わるビタミンB群、抗ストレス作用が期待されるマグネシウムや亜鉛、細胞の酸化を防ぐ抗酸化物質が注目されています。例えば、魚やナッツ、緑黄色野菜を意識して摂るとよいと考えられています。暴飲暴食や不規則な食事は自律神経の負担になると言われており、腹八分目を意識することが勧められています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/shinkyu/autonomic-nerves/)。

ストレス軽減と環境調整

ストレスを和らげるためには、意識的に休憩時間を設けたり、趣味やリラックスできる習慣を持つことも有効とされています。また、部屋の光の明るさや音、温度などの環境を整えることは、自律神経の安定に直結する大切なポイントです。小さな工夫を重ねることが、鍼灸と並行して心身を整えるサポートになると考えられています。

#鍼灸 #自律神経 #生活習慣改善 #セルフケア #ストレスケア

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す