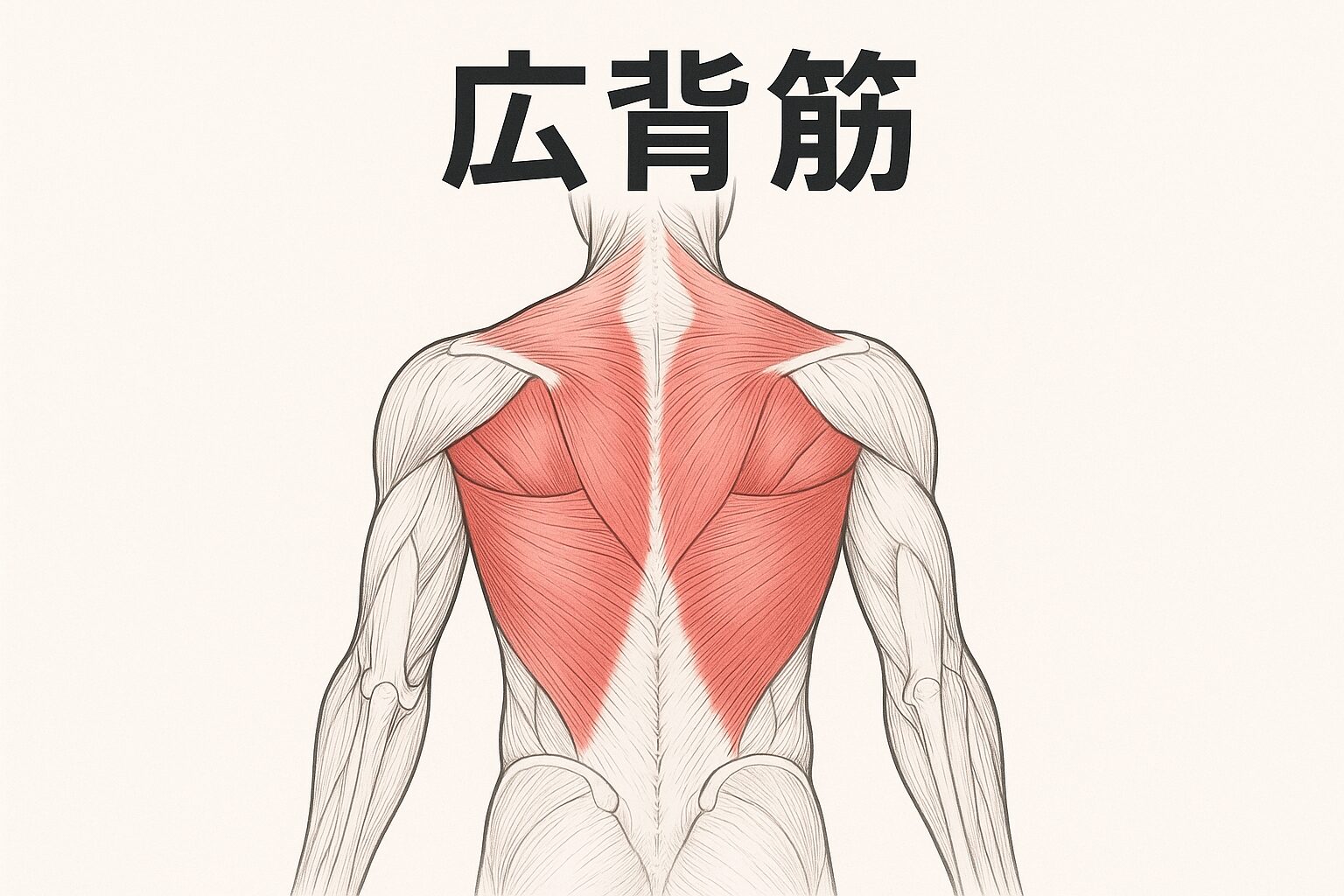

1.広背筋とは?場所・役割・鍛えるメリット

「広背筋ってどこにあるの?」と聞かれることが多いですが、背中の中でも特に面積が大きい筋肉と言われています。背中の中央から腰あたりまで広がり、脇の下にもつながっているので、体を後ろに引く動きや腕を引き寄せる動作に関係しているそうです。肩甲骨の動きにも関与しているため、日常生活でも意外とよく働いているとも言われています。

姿勢・肩こり・ボディラインとの関係

猫背気味の人や巻き肩で悩む人は、広背筋がうまく使えていないケースが多いと言われています。「肩こりの原因はデスクワークだけじゃないの?」と思う方もいますが、背中の筋肉が弱かったり硬かったりすると肩が前に引っ張られやすくなり、結果的にこりやすくなる傾向があるとされています。

また、広背筋を意識的に使えるようになると、背中に立体感が出てウエストラインが引き締まって見えることもあります。ボディラインづくりを意識する人にとっては、腕や胸よりも効果を実感しやすい部位と言われています。

鍛えることで得られる見た目&機能面の効果

「鍛えたらどんな変化があるの?」という疑問もありますよね。広背筋を使えるようになることで、腕を引く力が安定し、荷物を持ち上げるときの負担が軽くなると言われています。スポーツでは水泳やクライミング、野球などで特に使われることが多く、パフォーマンス向上にも役立つと考えられています。

見た目の面でも、逆三角形のシルエットを作りたい人には欠かせない部位とされています。男性はたくましさ、女性は背中の引き締まりに影響しやすく、薄着の季節に気づかれやすいポイントです。「腹筋よりも背中を鍛えるほうが姿勢に影響しやすい」と言われることもあり、意識してトレーニングする人が増えているようです。

#広背筋

#姿勢改善

#肩こり対策

#ボディメイク

#背中トレーニング

2.広背筋を鍛える基本トレーニング(自宅編)

「自宅で広背筋を鍛えるって難しそう…」と感じる人も多いですが、器具がなくても工夫すれば十分刺激できると言われています。ここでは代表的な自重トレーニングとフォームのポイント、初心者向けのアレンジも交えて紹介します。

自重でできる定番メニュー

まず取り入れやすいのが**斜め懸垂(インバーテッドロー)**です。テーブルや丈夫なバーに体を傾けてぶら下がり、胸を引き寄せるように動かします。「背中じゃなくて腕に効いてしまう」と感じる人は、肩をすくめずに胸を張る意識を持つと効かせやすいと言われています。

もうひとつはタオルラットプル。ドアなどにタオルを固定して体を後ろに引き、引く動作で広背筋を使う方法です。道具いらずで取り入れやすいので、女性や運動経験の少ない方にも取り組みやすいメニューとされています。

正しいフォームと回数の目安

「回数はどれくらいがいいの?」と考えがちですが、姿勢を崩さずにできる範囲から始めるとよいと言われています。

斜め懸垂の場合は、10回前後を1セットとして2〜3セットを目安にすると取り入れやすいです。動作中に腰が落ちたり首が前に出たりすると、背中に刺激が入りづらくなるそうなので注意が必要です。

タオルラットプルは15回ほどを1セットとして無理のない範囲で繰り返すとよいとされています。引くときは肩甲骨を寄せる意識を持ち、戻すときに腕だけで操作しないことがポイントだと紹介されています。

初心者・女性向けのやさしいアレンジ

「筋力がなくてフォーム崩れそう…」という人には負荷を下げる工夫があると言われています。

斜め懸垂なら、体の角度を浅くして足をやや前に出すだけでも強度を変えられます。また、低めの位置で腕を引くようにすれば、広背筋を無理なく動かしやすくなるそうです。

タオルラットプルの場合は足幅を広げたり、体をやや後ろに倒す角度を少なくしたりすると安心して取り組めます。「慣れてきたら角度を深くする」という段階的なやり方が続けやすいと言われています。

無理に回数をこなすより、刺激が入るフォームを保つほうが結果的に効率が良いと考えられているので、自分のペースで続けることが大事だとされています。

#広背筋トレーニング

#自宅筋トレ

#初心者向けエクササイズ

#背中引き締め

#自重トレーニング

3.ジムで効果を高める広背筋トレーニング(器具あり)

ジムに通うなら、自宅では難しい「負荷をコントロールできる環境」を活かすのがおすすめです。広背筋は大きな筋肉なので、正しく刺激を入れると見た目の変化も得やすいと言われています。ここでは代表的なマシン・器具を使ったトレーニングとフォームのポイントを紹介します。

ラットプルダウン・シーテッドロウ・懸垂など主要メニュー

広背筋狙いでよく取り入れられるのがラットプルダウンです。バーを胸の位置まで引き下ろす動作で、肩甲骨を下げる意識を持つと効かせやすいとされています。

もうひとつはシーテッドロウ。マシンに座りケーブルを引き寄せる動きですが、背中を丸めずに胸を張り、腕ではなく背中で引く感覚が大切だと紹介されています。

さらに自重トレの王道である懸垂も、強度が高い分だけ効果的と言われています。補助器具を使えば初心者でも取り入れやすくなります。

負荷設定の目安

「どのくらいの重さでやればいいの?」と悩む方も多いですよね。基本的には10〜12回で限界を感じる重量を目安に設定すると良いとされています。軽すぎると刺激が足りず、重すぎるとフォームが崩れて背中に効きにくいので、無理のない範囲で調整することが重要だと考えられています。

背中に効かせるフォームのポイント

腕の力ばかり使ってしまうと広背筋に効きにくいと言われています。動作の始めで肩甲骨をしっかり下げること、そして戻すときに急がずコントロールすることが大切です。また、首や肩がすくむと効きが逃げやすいので、胸を張って姿勢を安定させる意識も欠かせません。

広背筋は目で直接見えにくい筋肉ですが、意識できるようになると「背中に効いている」と感じやすくなると言われています。フォームを優先しながら少しずつ負荷を高めていくと、効率よくトレーニングが進められるでしょう。

#広背筋

#ジムトレーニング

#ラットプルダウン

#シーテッドロウ

#懸垂

4.広背筋ストレッチと柔軟性ケア

「広背筋は鍛えるだけじゃなく、ほぐすことも大事って聞いたけど本当?」と感じる人は多いです。トレーニング効果を高めるには、筋肉がスムーズに動ける状態をつくることがポイントだと言われています。ここでは、トレ前後に取り入れやすいストレッチと、姿勢との関係についてわかりやすくまとめました。

トレ前後におすすめな静的・動的ストレッチ

トレーニング前は動的ストレッチが向いていると言われています。例えば、片腕を頭の上に上げて体を斜めに倒す「サイドベンドストレッチ」や、両腕を前に伸ばして肩甲骨を開くように動かすウォームアップが取り入れやすいです。筋肉を温めて可動域を広げることで、怪我の予防やパフォーマンス向上につながるとされています。

一方でトレーニング後は静的ストレッチが有効と考えられています。壁に手をつき、上半身を前に倒しながら脇の下や背中を伸ばす方法は広背筋にアプローチしやすいです。「伸ばされている感覚を呼吸と合わせてじんわり感じる」のがポイントと紹介されています。目安は20〜30秒を1〜2セット程度。反動をつけず、痛みを感じない範囲で行うとよいと言われています。

肩甲骨との連動性

広背筋は肩甲骨の動きと深く関係しているとされています。「肩が動きづらい=広背筋が硬い」というケースもあるので、ストレッチでは肩甲骨を意識することがカギになるそうです。腕を前に回す、後ろに引く、背中で手を組むなどの動きは肩甲骨と広背筋の連動性を高めるために役立つと言われています。

特にデスクワークが多い人は、肩甲骨周りが固まりやすく、広背筋の柔軟性まで落ちていることがあります。「肩をすくめず胸を開く意識」があるだけでストレッチの感覚が変わる、という声もよく聞かれます。

反り腰・猫背改善との関係

「姿勢を整えたいならストレッチも必要」と言われています。広背筋が硬くなると、肩が前に入りやすくなって猫背につながると言われています。逆に、腰を反りすぎている人は、腰椎を引っ張るように広背筋が影響しているケースもあるそうです。

ストレッチで柔軟性を保つことで、背骨や骨盤が自然な位置に戻りやすくなると考えられています。とくに猫背気味の人は胸を開くストレッチや、背中全体を伸ばす体勢が効果的と紹介されています。「トレ前の動的+トレ後の静的」という組み合わせは、姿勢改善にも相性がいいと言われています。

#広背筋ストレッチ

#柔軟性ケア

#猫背対策

#肩甲骨ケア

#姿勢改善

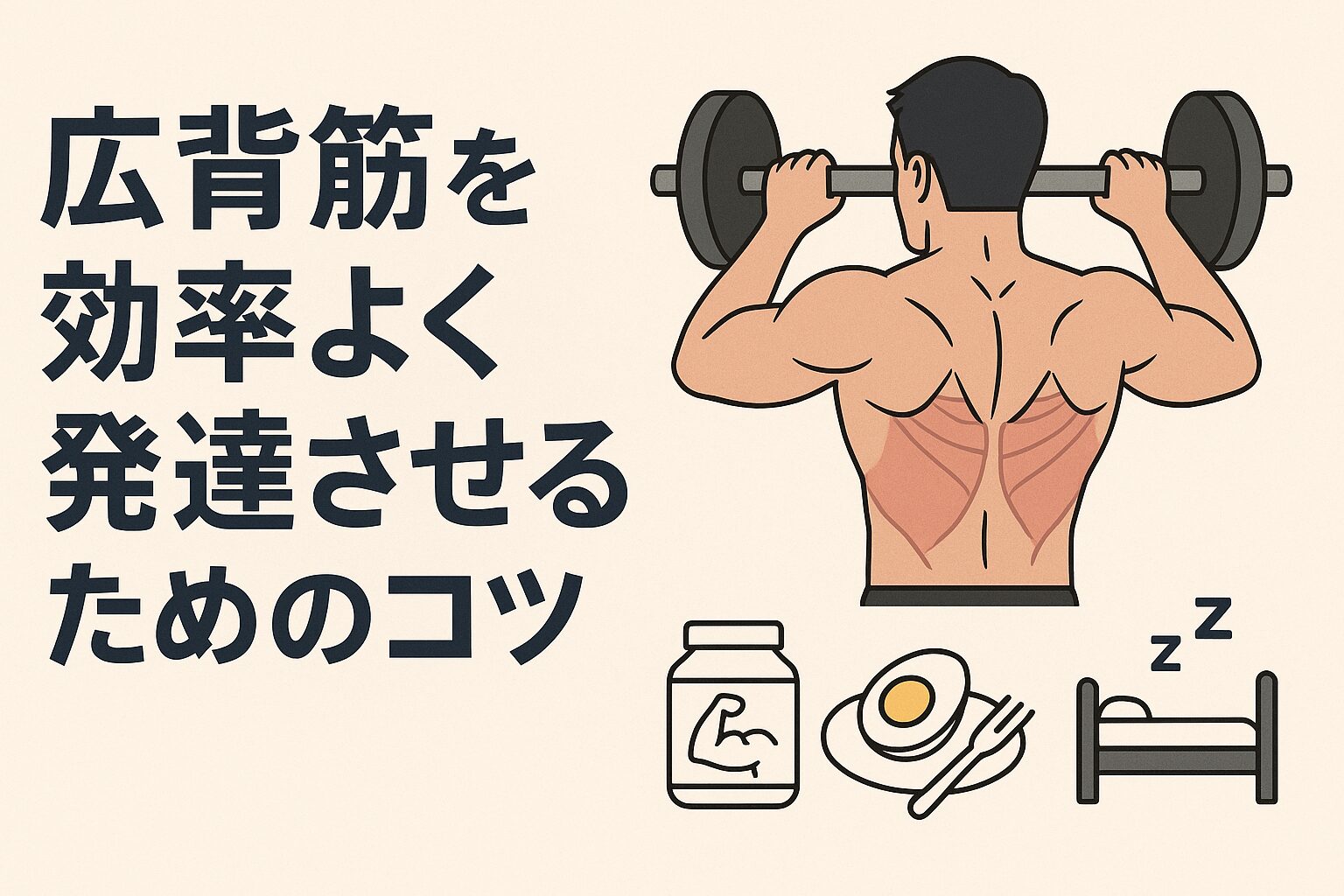

5.広背筋を効率よく発達させるためのコツ

「せっかく鍛えるなら効率よく広背筋を育てたい」と思う人は多いです。トレーニングの頻度やフォームだけでなく、食事や休息、姿勢のクセも影響すると言われています。ここでは発達をサポートする具体的なポイントをまとめました。

筋トレ頻度と休息日

広背筋は大きめの筋肉なので、刺激に対して反応しやすいと言われています。ただし、回復する時間も必要になるため、週2〜3回の頻度が推奨されることが多いです。「毎日やれば早く大きくなるのでは?」と思う方もいますが、筋肉は休息中に改善すると考えられています。中1〜2日空けながら行うことで、疲労をためずに効果的に刺激を積み重ねられると言われています。

また、別の日に他の部位を鍛える「分割法」も取り入れやすい方法です。背中だけの日を設けるか、胸や腕と合わせて行うかは体力や目的に合わせて調整すると良いとされています。

食事・たんぱく質・サプリの活用

「トレーニングしても筋肉が育ちづらい」という人は、栄養面を見直すと変化が出やすいと言われています。筋肉の材料になるたんぱく質は、体重×1.2〜1.6g程度を目安に摂るとよいとされています。食事だけで難しい場合は、プロテインパウダーを利用する人も多いです。

さらに、タイミングも大事だと言われています。トレーニング後30〜60分は吸収しやすい時間帯とされているため、このタイミングにタンパク質や炭水化物を摂るとリカバリーをサポートしやすくなるそうです。ただしサプリはあくまで補助なので、食事とのバランスを意識することが基本とされています。

姿勢・フォーム改善チェックポイント

広背筋をしっかり使えているかどうかは、フォームで大きく変わると言われています。たとえば、肩がすくんだ姿勢のまま動かすと腕に負荷が逃げやすくなるそうです。「肩甲骨を下げて胸を軽く張る」という意識を持つと背中に入りやすくなると紹介されています。

また、猫背や反り腰のクセがあると可動域が制限されてしまうケースもあります。普段の立ち姿勢や座り姿勢を見直すだけで、トレーニング中のフォームが安定しやすくなると言われています。「筋トレ・食事・休息・姿勢」の4つをセットで考えると、効率的に広背筋を発達させやすくなるでしょう。

#広背筋強化

#筋トレ頻度

#たんぱく質摂取

#フォーム改善

#背中トレーニング

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す