1.小胸筋とは?位置・役割・大胸筋との違い

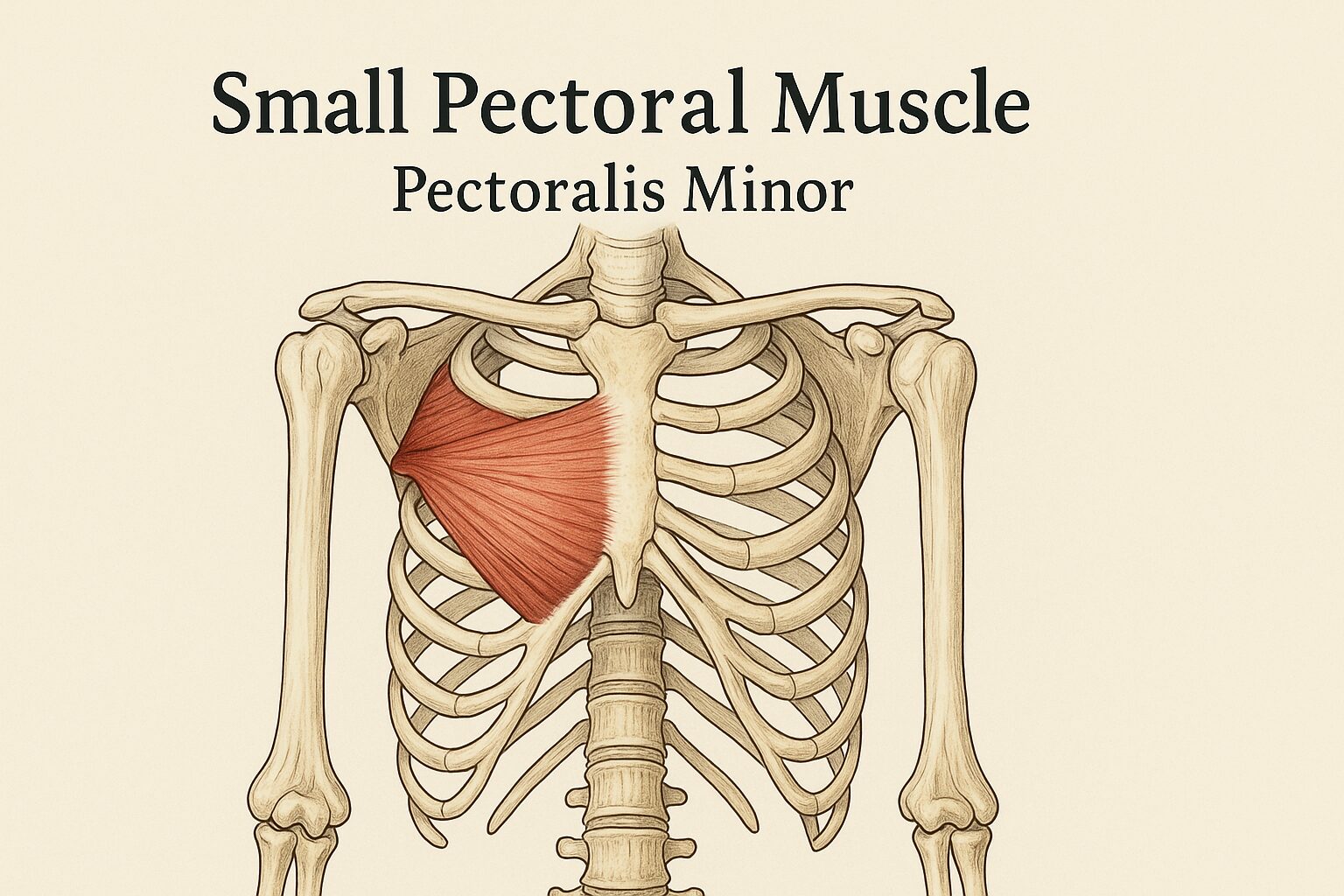

解剖学的な位置

「小胸筋ってどこにあるの?」と聞かれることがありますが、胸の表面にある大胸筋のさらに内側に位置していると言われています。肋骨の3〜5番あたりから肩甲骨の烏口突起という部分へと伸びていて、比較的小さめの筋肉ですが姿勢や腕の動きに関わる重要な存在と説明されることが多いです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

実際には大胸筋ほど見た目に強い印象はないものの、肩から胸まわりのバランスに影響すると考えられており、猫背や巻き肩との関連も指摘されています。触れる場所としては胸の外側寄りの深層部になるため、表面から触り当てるのはやや難しいと言われることもあります。

「大胸筋との違いって何?」と疑問に感じる方も多いですが、大胸筋は胸の広範囲を覆い、主に腕を前方向へ動かす働きがあるのに対し、小胸筋は肩甲骨の位置を調整する役割があると紹介されるケースが多いです。そのため、筋肉としては表裏の関係に近い立ち位置だと考えられています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

動きへの関与(肩関節)

「肩の動きと関係あるの?」と聞かれた場合、小胸筋は肩甲骨を前方や下方向に引く働きがあると言われています。肩関節そのものを直接動かすというより、肩甲骨を介して動きを補助するようなイメージです。たとえば、腕を前に伸ばしたり荷物を持ち上げたりする時に、肩甲骨の位置や角度を調整すると考えられています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

また、小胸筋が硬くなった状態では肩甲骨が前側に引っ張られやすくなり、結果的に肩関節の可動域が制限されると言われています。「最近肩まわりが動かしづらい…」と感じている人は、小胸筋が影響している場合もあるようです。

一方で、小胸筋が過度に弱いと肩甲骨が安定しづらくなり、肩関節の動きもスムーズにいかないと言われています。スポーツ動作や日常動作においても、表面的な筋肉より深層部が支えとして大切だと語られることが増えています。こうした背景から、小胸筋は目立たない位置にありながらも体の動きに関わる陰の立役者だと紹介されることがあります。

#小胸筋の位置

#肩甲骨との関係

#大胸筋との違い

#姿勢との関連性

#胸部インナーマッスル

2.小胸筋が硬くなる・弱る原因

巻き肩・猫背・デスクワーク・スマホ姿勢

「最近ずっと前かがみになってる気がする…」という人は多いですが、長時間のデスクワークやスマホ操作によって肩が内側へ入りやすくなると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。この前傾姿勢は胸の前側を縮める形になり、小胸筋が常に緊張状態になりやすいとされています。特にパソコン作業で腕を前に出した姿勢が続くと、筋肉が伸びにくくなるという話もあります。「姿勢を戻そうと思っても違和感がある」と感じる場合、すでに小胸筋が硬くなっているサインかもしれません。

肩こり・胸郭の歪み

肩や首がガチガチになっていると、小胸筋にも負担がかかると言われています。胸郭が歪みやすくなり、肋骨と肩甲骨の位置関係が変わることで筋肉の緊張が抜けにくくなるようです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。とくに呼吸が浅くなっている人は胸の動きが制限され、小胸筋に余計な負荷がかかるケースもあると紹介されています。「マッサージを受けても戻りが早い」という方は、胸周りの筋肉の影響も視野に入れておくと良いと言われています。

トレーニングや生活習慣の影響

筋トレ自体は悪いことではないものの、ベンチプレスや腕を前方に使う動作ばかりを繰り返すと、小胸筋が縮こまりやすいとされています。フォームの乱れや左右差があると、片側だけが硬くなるケースもあると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。また、運動不足も逆の意味で筋力低下に関係することがあり、使われないことで可動域が狭まるという見方もあります。「トレーニングしているのに肩が疲れやすい」という人は筋肉のバランスが崩れている可能性もあります。

日常生活での負担ポイント

買い物袋、子どもを抱える動作、片側ばかりで鞄をかけるクセなど、日常のクセが小胸筋に知らず知らずのうちに負担をかけると言われています。腕を前に伸ばした状態や肩をすくめやすい姿勢は筋肉の緊張を招く要因になるとされています。特に「荷物を持ちながらスマホを見る」ような動きは複合的に負荷がかかると語られることもあります。こうした積み重ねが巻き肩や猫背につながり、小胸筋が硬くなる一因として扱われています。

#巻き肩と小胸筋

#スマホ姿勢の負担

#胸郭バランスの崩れ

#トレーニング習慣の影響

#日常動作と筋緊張

3.小胸筋が原因で起こる不調・症状

肩こり・首こり・頭痛

小胸筋が硬くなると肩甲骨が前に引っ張られやすくなると言われています。その結果、首や肩の筋肉に余計な緊張がかかり、肩こりや首こりにつながるケースがあるそうです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。さらに、この状態が長く続くと血流が悪くなり、頭痛や重だるさを感じる人もいると説明されています。「パソコン作業をしていると首から肩にかけてずっと重たい」という声もよく聞かれます。

巻き肩・猫背・姿勢崩れ

スマホやデスクワークの習慣が続くと、小胸筋は縮みやすくなり、巻き肩や猫背を助長すると言われています。胸の前側が引っ張られることで背中が丸まり、姿勢全体のバランスが崩れることがあるようです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。「姿勢を正そうと思っても胸が開きにくい」と感じるのは、小胸筋の柔軟性が低下しているサインかもしれません。

呼吸の浅さ・胸郭の可動域低下

小胸筋は肋骨に付着しているため、硬くなると胸郭の動きが制限され、呼吸が浅くなると言われています。特にデスクワークで前かがみの姿勢を続けていると、胸の広がりが妨げられやすくなるそうです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。「深呼吸をしても胸が十分に広がらない」と感じる場合は、小胸筋の硬さが関与している可能性が指摘されています。

胸郭出口症候群・肩甲骨の動きの悪さ

小胸筋が過剰に緊張すると、鎖骨下を通る神経や血管を圧迫しやすくなると言われています。その結果、胸郭出口症候群の一因になると考えられており、しびれやだるさが出るケースもあるとされています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。また、肩甲骨の可動域が制限されて「肩を大きく回しづらい」と感じる人もいるようです。日常動作やスポーツ時に腕が動かしにくくなる要因として注目されています。

#小胸筋と肩こり

#姿勢崩れの原因

#呼吸の浅さ

#胸郭出口症候群

#肩甲骨の可動域

4.小胸筋のストレッチ・セルフケア方法

壁ストレッチ(角度別)

小胸筋をストレッチする定番の方法として「壁を使ったストレッチ」が紹介されています。壁に手をついて胸を開くようにする動きですが、腕の角度を変えることで伸ばされる部分が少しずつ変わると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

例えば、腕を肩の高さにして壁に押し当てると胸の中央あたりが伸びやすく、腕を少し上げると上部の小胸筋に刺激が入りやすいと説明されています。逆に腕を下げて行えば下部が伸ばされるため、その日の体の状態に合わせて角度を調整するのがポイントとされています。

フォームローラーやボールを使ったリリース

「ストレッチしてもなかなか伸びている感覚がない」という人には、フォームローラーやテニスボールを使ったセルフリリースが役立つと言われています。胸の外側にボールを当て、壁や床に押し付けて小さく転がすことで、筋肉の緊張をゆるめやすいそうです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

ただし強く押しすぎると痛みが出やすいため、軽い圧で「心地よい」と感じる程度で行うことがすすめられています。

呼吸を取り入れたケア

小胸筋は肋骨にも付着しているため、呼吸との関わりが深いと言われています。ストレッチの最中に大きく息を吸い、吐くときに胸を開くイメージで行うと、筋肉がより伸びやすいと紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

「ただポーズをとるだけでなく、呼吸と合わせると伸び方が違う」と感じる方も多いそうです。リラックスを意識することが、効果を高めるコツとされています。

正しいフォーム・注意点

小胸筋のストレッチは姿勢の改善に役立つと言われていますが、フォームが崩れると効果が得られにくいと説明されています。肩がすくんだ状態で行うと別の筋肉に負担がかかる可能性があり、首を痛めやすくなることもあるそうです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。

「伸びている感覚がわからない」と思ったら、角度や姿勢を少し変えてみることが大切です。無理に引っ張らず、じんわり伸ばす意識で続ける方が安全だと言われています。

#小胸筋ストレッチ

#セルフケア方法

#呼吸と筋肉の関係

#フォームローラーリリース

#正しいストレッチの注意点

5.小胸筋の鍛え方・トレーニング方法

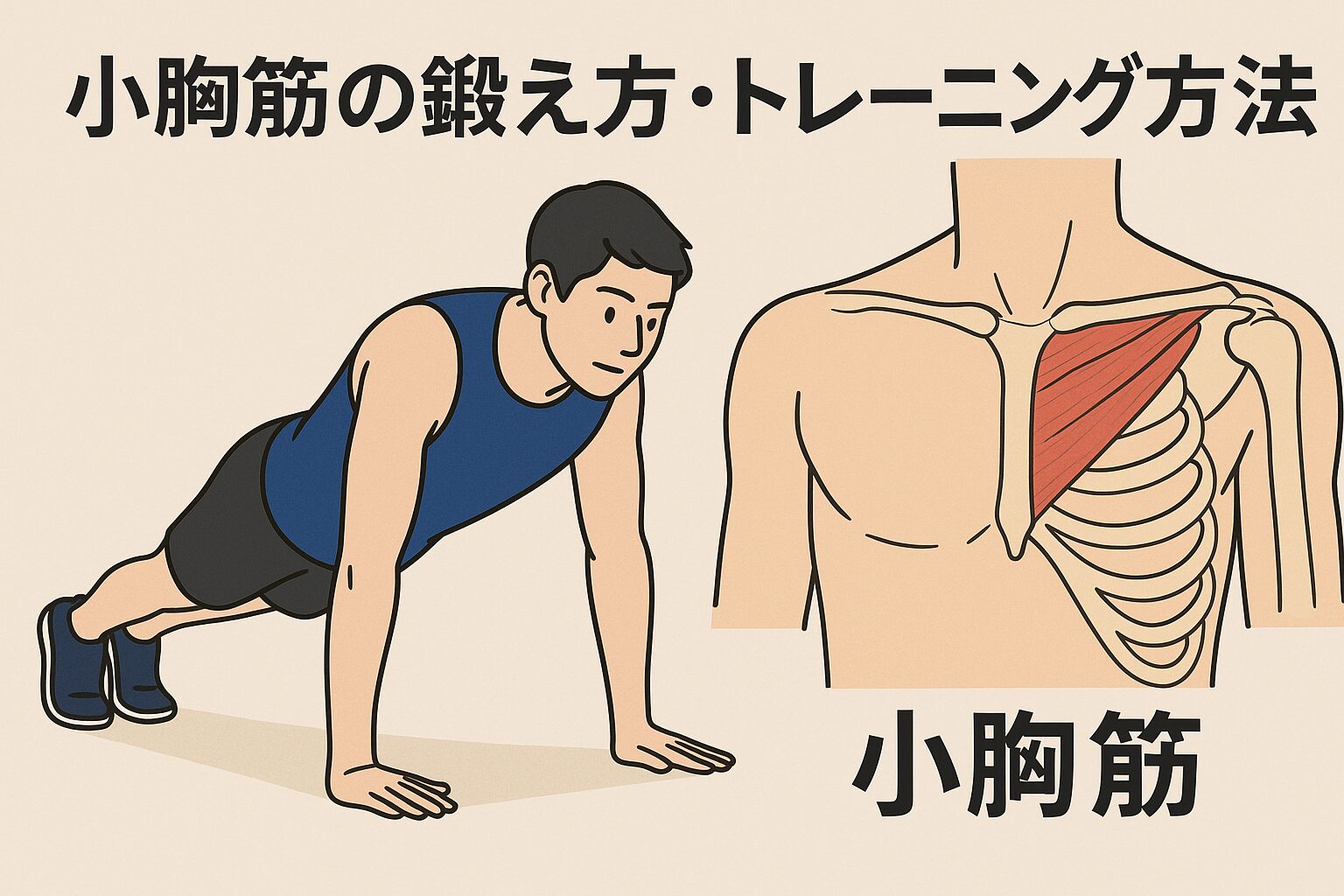

自重トレーニング(プッシュアップ変化)

「道具がなくても小胸筋は鍛えられる?」と聞かれることがありますが、角度を変えたプッシュアップは効果的と言われています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。腕を少し広めに開いたり、足を台に乗せて斜めにしたりすることで、胸の深層部に刺激が入りやすいと紹介されています。壁や椅子を使った軽めのプッシュアップから始める人も多く、負荷調整がしやすい点もメリットとされています。「胸というより肩の前あたりが使われてる気がする」という感覚があれば、小胸筋にアプローチできている可能性があるそうです。

ダンベル・チューブを活用した方法

自重だけでは物足りない人にはダンベルやチューブも活用しやすいと言われています。例えばチューブを背中側に回して腕を前に押し出す動きは、浅層と深層の両方に刺激を入れられる方法として紹介されています(引用元:https://stretchex.jp/5189)。ダンベルの場合は、軽めの重量でフライ系の動きを取り入れると小胸筋にも負荷がかかりやすいとされています。呼吸を合わせて行うことで、胸郭の可動域を意識したトレーニングにもつながると言われています。

大胸筋とのバランスを意識した鍛え方

小胸筋だけを鍛えるというより、大胸筋とのバランスをとる意識が大事だと語られることがあります。大胸筋ばかり強くなりすぎると胸の前側が硬くなり、肩が前に入りやすくなるという話もあるためです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。そのため、ストレッチとトレーニングを交互に取り入れたり、重量を控えめにしたりすることで深部の筋肉を意識しやすくなると言われています。

姿勢改善・肩可動域アップのコツ

鍛えるだけでなく、姿勢や肩の動きを意識するとトレーニング効果が高まりやすいと説明されています。肩甲骨を寄せる意識や、胸を少し開いた状態で動かすフォームを取り入れると、小胸筋と大胸筋の両方に適度な刺激を入れやすいそうです(引用元:https://stretchex.jp/5189)。「肩が上がらない」「腕を開くと突っ張り感がある」と感じる人は、まず可動域を整える準備として軽めのストレッチも併用すると良いと言われています。

#小胸筋トレーニング

#プッシュアップ応用

#チューブ筋トレ

#胸筋バランス強化

#肩可動域と姿勢改善

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す