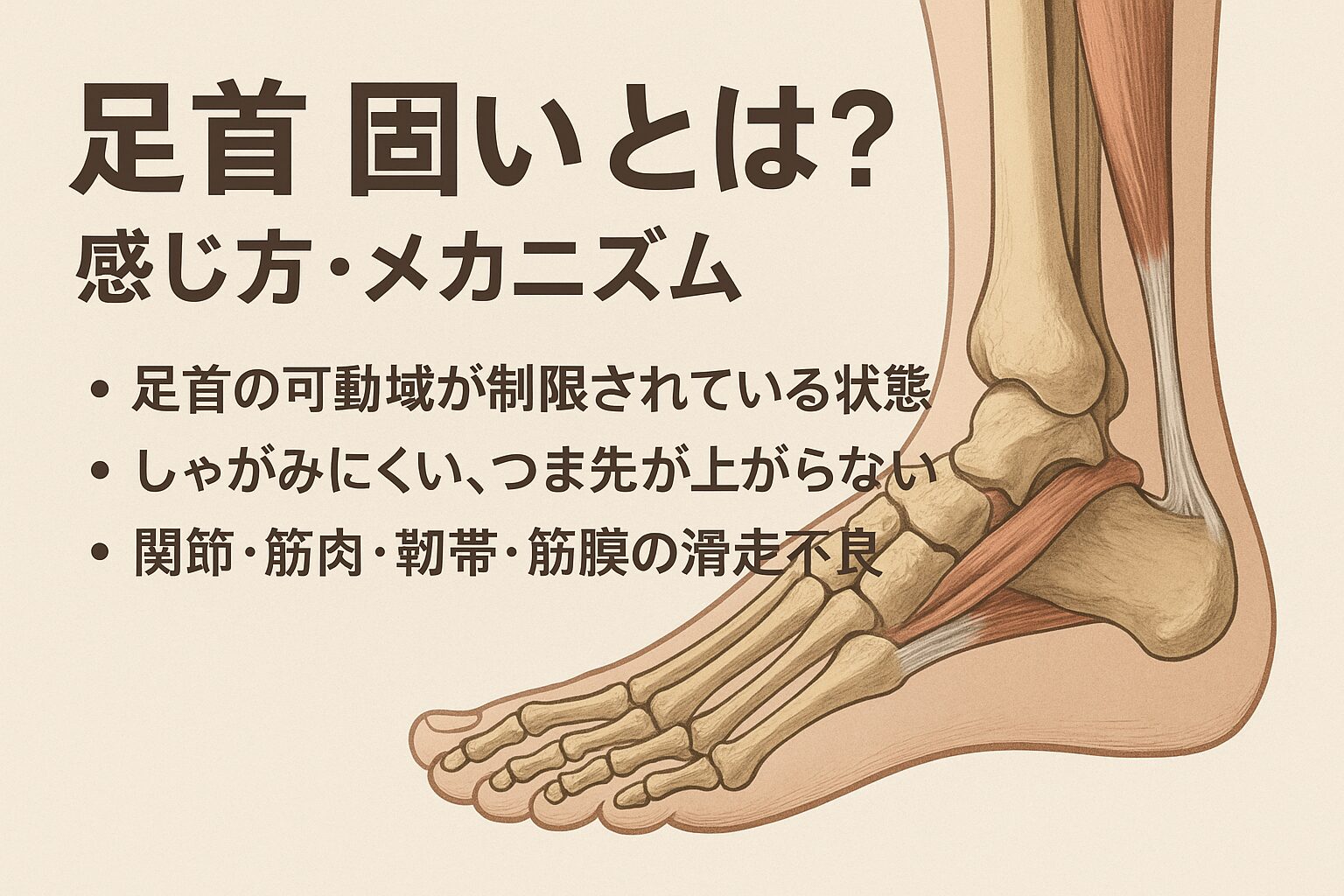

足首 固い とは?感じ方・メカニズム

「なんだか足首が固い気がする…」と感じたこと、ありませんか?しゃがんだときにかかとが浮いてしまったり、つま先を上に向けにくかったりすると、それは足首の可動域が狭くなっているサインかもしれません。特に、日常生活では気づきにくいものの、体全体のバランスや姿勢、歩き方にも影響が出ることがあると言われています(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。

足首の「硬さ」を定義する

そもそも「足首が固い」とは、関節の動かせる範囲=可動域が制限されている状態を指します。特に重要なのが「背屈(はいくつ)」と呼ばれる動きです。これは、つま先を上に向ける方向の動きのことで、しゃがみ込みや歩行、ランニング時に必要不可欠な可動です。この背屈の角度が狭くなると、日常動作のなかで無意識に compensatory(代償動作)が増え、膝や腰に負担がかかることもあると考えられています(引用元:nikkori-sinkyuseikotsu.com)。

どんな感覚・動きで「固い」と感じるのか

具体的には、次のような場面で気づく人が多いです。

-

和式トイレやしゃがむ姿勢が取りづらい

-

スクワットで自然にかかとが浮いてしまう

-

つま先を上げようとしても動きが引っかかる感じがある

-

足首を回すとゴリゴリと音がする

こうした違和感は、筋肉だけでなく、関節包や靱帯、筋膜といった組織の柔軟性や滑走性の低下が関係していることがあると言われています(引用元:online.tipness.co.jp)。

構造別に見る“硬さ”の背景

足首の硬さは、単に筋肉がこわばっているだけではありません。

-

関節包:関節を包む袋のような組織で、炎症や長年の動作習慣により硬くなることがあります。

-

靱帯:捻挫などの既往があると短縮や瘢痕化を起こすことがあります。

-

筋肉・筋膜:ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)が硬くなると背屈が制限されやすくなります。

-

滑走不良:筋膜や腱が周囲と滑らかに動かなくなる状態で、違和感や引っかかりの原因になります。

これらが複合的に絡み合うことで、「足首が固い」という感覚につながると考えられています。

#足首の硬さ #背屈制限 #関節可動域 #筋膜滑走不良 #しゃがみにくい

足首が 固い 原因とリスク

「昔よりしゃがみにくくなったな…」と感じたとき、それは足首の硬さが進んでいるサインかもしれません。足首の可動域が制限される背景には、日常生活の習慣や過去のケガ、さらには靴の影響など、いくつもの要素が関わっていると言われています(引用元:さかぐち整骨院)。

日常習慣による影響

まず大きな要因として挙げられるのが、「運動不足」と「長時間の座り姿勢」です。デスクワークが中心になると、足首をしっかり動かす機会が減り、ふくらはぎの筋肉や足首まわりの組織が硬くなりやすいと言われています。さらに、歩行量が少ない生活を続けると、背屈(つま先を上に上げる動き)の可動域がじわじわと減っていく傾向もあるようです(引用元:オンラインフィットネス torcia)。

過去のケガや靴の影響

意外と見落とされがちなのが、過去の捻挫やケガです。軽度の捻挫でも、靱帯や関節包に癒着が残ることで、関節の動きが制限されるケースがあると言われています。さらに、靴の選び方も重要です。ヒールの高い靴や足首を固定しすぎるスニーカーなどを長時間履くと、自然な足首の動きが失われ、柔軟性の低下につながることがあります。

姿勢や歩き方のクセ、アライメントのズレ

姿勢や歩き方のクセも、足首の硬さを引き起こす一因です。例えば、猫背や骨盤の後傾など、全身のアライメントが崩れると、足首にかかる力の方向が変わり、可動域が制限される傾向があるとされています。無意識のうちに重心が前や後ろに偏っている人も多く、こうしたズレが長年積み重なることで硬さが進行することもあります。

放置すると起こるリスク

足首の硬さを放っておくと、膝や腰への負担が増えたり、つまずきやすくなったりといった二次的なトラブルにつながる可能性があると言われています。特に、膝痛や腰痛、繰り返す捻挫、むくみなどは代表的な例です。些細な違和感だからといって放置せず、原因を見直すことが大切です。

#運動不足 #ヒール靴の影響 #捻挫の後遺症 #姿勢のクセ #膝腰への負担

自分でできる 足首 固さ のセルフチェック

「ストレッチを始める前に、今の状態をちゃんと知っておきたい」——そう思う方は多いはずです。足首の硬さは、見た目だけではわかりにくいもの。でも、ちょっとしたチェックをするだけで、自分の可動域や左右差、違和感の有無をある程度把握できると言われています(引用元:さかぐち整骨院)。ここでは、自宅で簡単にできる足首のセルフチェック方法をご紹介します。どれも特別な道具は必要なく、数分で確認できます。

① かかとを床につけてしゃがめるか?

まずは基本のしゃがみ込みチェックです。

-

足を肩幅に開き、つま先は正面を向けます。

-

そのままゆっくりとしゃがみ込みます。

このとき、かかとが床から浮いてしまったり、バランスを崩してしまう人は、足首の背屈(つま先を上げる方向)の可動域が狭くなっている可能性があると言われています。左右でバランスが違う場合は、片側だけ硬さが強いこともあります。

② 壁を使った背屈可動域チェック

次は、壁と足の距離を使って可動域を確認します。

-

壁に向かって立ち、つま先を壁から5〜10cmほど離します。

-

かかとを床につけたまま、膝をゆっくり前に倒していきます。

このとき、膝が壁に自然にタッチできればOKです。もし届かない場合や途中でかかとが浮く場合は、背屈の可動域が制限されているサインかもしれません(引用元:オンラインフィットネス torcia)。

③ 足首回し・底屈・背屈運動でのチェック

イスに座って、片足を軽く持ち上げ、足首をぐるぐると内回し・外回ししてみましょう。動かしたときに引っかかるような感覚や、左右で動きやすさに差がある場合は、筋膜や関節まわりの滑走性に差がある可能性があると考えられています。つま先を上げ下げする底屈・背屈運動でも、スムーズさや角度を比べると状態がわかりやすいです。

④ 正座・足首伸展での違和感チェック

床に座って正座をすることで、足首の伸展(つま先を下げる動き)もチェックできます。足の甲や足首の前面に強い突っ張り感や痛みがある場合は、筋肉や靱帯の柔軟性低下が関係していることがあると言われています。

⑤ 左右差・痛み・引っかかりの有無を比べる

チェックをしたあと、左右の差や引っかかる感じ、痛みの有無を比べるのも大切です。

「なんとなく違うな」と思う小さな差でも、日常の動きでは大きな影響を及ぼすことがあります。気になる症状がある場合は、無理せず専門家に相談するのも一つの方法です。

#足首セルフチェック #背屈可動域 #しゃがみ込みテスト #左右差確認 #足首の硬さ

足首 固い を改善するストレッチ・ケア法

足首の硬さを改善するためには、単にストレッチを行うだけでなく、筋肉・関節・日常動作の3つの視点からアプローチすることが大切だと言われています。ここでは、自宅でも簡単に取り組める基本のストレッチとセルフケア方法をご紹介します。特別な道具がなくてもできるものばかりなので、毎日の習慣に取り入れてみましょう(引用元:オンラインフィットネス torcia)。

① ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)のストレッチ

足首の背屈(つま先を上に上げる動き)が硬い人に多いのが、ふくらはぎの筋肉の柔軟性不足です。

壁に手をつき、片足を後ろに引いてアキレス腱伸ばしの姿勢をとり、かかとを床につけたまま前足に体重をかけていきます。膝を伸ばした姿勢では腓腹筋、膝を少し曲げるとヒラメ筋にアプローチできます。1回30秒を目安に、呼吸を止めずに行いましょう。

② 足首回し・背屈・底屈運動

座った姿勢で片足を持ち上げ、ゆっくり内回し・外回しを行います。勢いをつけず、丁寧に回すのがポイントです。さらに、つま先を上下に動かす背屈・底屈運動も加えることで、関節周囲の動きをなめらかにしていくことができると言われています。

③ 筋膜リリース・軟部組織ほぐし

フォームローラーやテニスボールを使い、ふくらはぎや足裏をゆっくり転がしていきます。最初は少し痛みを感じることもありますが、無理のない範囲で数十秒ずつ続けると、筋膜の滑走が良くなることがあると考えられています。コツは「力で押す」のではなく、自重を使ってやさしく行うことです。

④ 関節モビリゼーション(揺らし・牽引)

ストレッチだけでは届きにくい関節の動きには、軽い揺らしや牽引が有効だと言われています。イスに座った姿勢で、片足を持ち上げ、足首を両手で軽く包み込んで前後に小さく揺らします。強く引っ張らず、リズミカルに行うのがポイントです。

⑤ 歩き方・靴選び・継続のコツ

ストレッチをしたあとは、日常の動作改善も忘れずに。歩くときは「かかと→足裏→つま先」の順で重心を移すことを意識すると、足首本来の動きが引き出されやすいと言われています。クッション性の高い靴や足に合ったサイズを選ぶことも大切です。

ストレッチやケアは1日1〜2回、無理のない範囲でコツコツ続けることが、改善の近道になるでしょう。

#ふくらはぎストレッチ #足首回し #筋膜リリース #モビリゼーション #歩き方改善

改善後の維持とステップアップ/必要なら専門家を頼る目安

足首の柔軟性が少しずつ改善してきたら、次に大切なのはその状態を維持することです。「一度柔らかくなったからもう安心」と思ってケアをやめてしまうと、またすぐに“固さ戻り”が起きることがあると言われています。ここでは、日常で意識しておきたい習慣や、次のステップへ進むための運動、そして専門家を頼る目安について解説します。

日常のちょっとした習慣で「固さ戻り」を防ぐ

足首の柔軟性は、日々の動きや環境によって左右されやすい部分です。

たとえば、毎日少しでもストレッチを取り入れることで、関節や筋肉が硬くなりにくくなると考えられています。特に朝の起床後や入浴後は筋肉が温まっているので、短時間でも効果が出やすいタイミングです。

また、歩行量の確保も大切なポイントです。デスクワーク中心の生活では足首をしっかり使う機会が少ないため、1日20〜30分ほど意識的に歩く習慣をつけるだけでも、可動域の維持につながると言われています。さらに、自分の足に合った靴を選ぶことも、足首の再硬化を防ぐうえで重要です。ヒールの高い靴や硬すぎる靴底は、自然な動きを妨げることがあります。

ステップアップ運動で機能を高める

ある程度柔軟性が戻ってきたら、次は機能を高めるステップアップ運動に挑戦してみましょう。

代表的なのはバランストレーニングです。たとえば、片足立ちで姿勢を保つだけでも足首周囲の細かな筋肉が働き、安定性と柔軟性の両方を維持しやすくなると考えられています。

さらに、段差を使った背屈運動や、つま先立ち→かかと着地を繰り返すような動きも、足首の可動域拡張に役立つことがあると言われています。無理をせず、自分のペースで続けることが大切です。

こんなときは専門家へ相談を

セルフケアを続けても、次のような状態が続く場合は一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

-

痛みや腫れが強くなっている

-

可動域が一定のところからなかなか改善しない

-

左右差が大きく、動きに違和感がある

整形外科や整骨院、理学療法士などでは、関節の可動域測定やアライメント(骨の並び)の評価、関節可動性の検査などを通して、セルフケアでは気づきにくい原因を探ることができると言われています。自己判断で無理を続けるよりも、早めにチェックを受けることで、より効率的な改善につながる可能性があります。

#足首の柔軟性維持 #ストレッチ習慣 #歩行習慣 #バランストレーニング #専門家相談の目安

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す