そもそも「ぜんきょきん」って何?名前の読み方・位置・構造

名前の由来と意味

「ぜんきょきん(前鋸筋)」という名前、ちょっと聞き慣れないですよね。

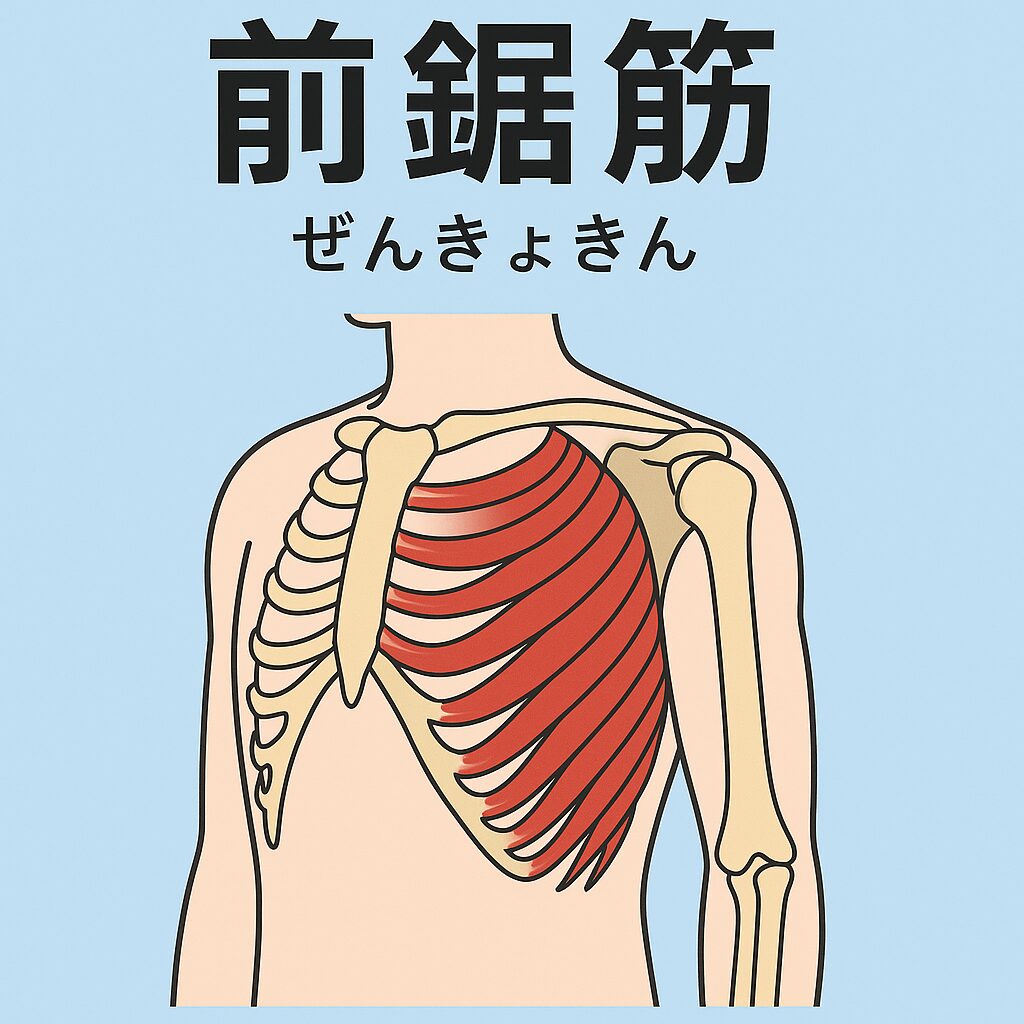

実はこの筋肉、「鋸(きょ)」という文字の通り、のこぎりの刃のようにギザギザした形をしているんです。だから“前(ぜん)”=体の前側、“鋸(きょ)”=のこぎり、“筋(きん)”=筋肉、という意味で「ぜんきょきん」と呼ばれています。

引用元:マイナビコメディカル

位置と構造のイメージ

ぜんきょきんは、胸のわきあたり――ちょうど脇の下から肩甲骨にかけて広がる筋肉です。

肋骨の1本目から8本目あたりまで伸びており、肩甲骨の内側(前側)にぴったりと張り付くように存在しています。形としては細長く、肋骨に沿って“のこぎり状”に見えるのが特徴です。

この筋肉は、肋骨1〜8番を起始部とし、肩甲骨の内側縁を停止部としています。そして、長胸神経という神経によって動かされていると言われています(引用元:THERABBY、J-STRETCHING)。

どんな働きをしているの?

では、このぜんきょきん、何をしてくれているのでしょう?

一言でいえば、**「肩甲骨を前に滑らせる」「肩甲骨を安定させる」**という大事な役割を担っています。

腕を前に出す、押す、パンチする――そんな動作のとき、ぜんきょきんがしっかり働いてくれることで、肩甲骨が背中から浮かずにスムーズに動けるようになります。

また、呼吸の際に肋骨を動かすサポートもしているため、「呼吸筋のひとつ」とも言われています。

「脇の下が硬い」「肩甲骨が浮いて見える」「猫背気味」などの人は、この筋肉の働きが弱っている可能性があるかもしれません。

次のステップへ

ぜんきょきんの位置や働きがわかると、次に気になるのが「どうやってケアすればいいの?」ということですよね。

次の章では、ぜんきょきんがなぜ姿勢や肩こりに関係してくるのか、そしてどんな方法で整えていけるのかを詳しく解説していきます。

#ぜんきょきん #前鋸筋 #肩甲骨 #姿勢改善 #ストレッチ

ぜんきょきんはなぜ大切?肩甲骨・姿勢・呼吸とのつながり

肩甲骨を支える“縁の下の力持ち”

「ねえ、肩を前に押すような動きするとなんか肩甲骨がカクッてするな…」と感じたこと、ありませんか?実はそれ、 前鋸筋(ぜんきょきん)がしっかり働いていないサインかもしれません。

この筋肉は、肋骨から肩甲骨へと広がり、肩甲骨を胸郭(肋骨)に沿って安定させながら使えるようにサポートする役割を担っていると言われています。 note(ノート)+1

たとえば腕を前に出したり、ドアを押し開けたり、荷物を前方に押したりする動きでは、肩甲骨が背中から浮かないように“滑らかに動ける状態”が求められます。前鋸筋がうまく使えていないと、肩甲骨が “浮く” 感覚、いわゆる“ウィングスキャプラ(翼状肩甲)”につながる可能性があると言われています。 note(ノート)

つまり、肩まわりの安定と可動性を両立させるためには、前鋸筋が「影の主役」としてしっかり働いておくことが重要なのです。

猫背・巻き肩・“浮き肩”の背景にも

「最近、スマホを見てる時間が長くて、肩が前に出てる気がする…」そんな方、じつは前鋸筋の“働きの低下”が姿勢の崩れに影響している可能性があると言われています。 sakaguchi-seikotsuin.com+1

具体的には、肩甲骨を外側・前方に引く役割を持つ前鋸筋の機能が低下することで、肩が内側・前方へ入り込みやすくなり、結果として“巻き肩”や“猫背”のような姿勢になりやすいです。 sakaguchi-seikotsuin.com

また、肩甲骨が背中から浮いてしまう“浮き肩”状態では、肩甲骨が肋骨から離れることで、腕を動かすときに肩まわりの補助筋に余計な負担がかかると言われています。 note(ノート)

つまり「姿勢の乱れ」「肩まわりのモヤモヤ感」「腕が挙げづらい」などの日常的な悩みが、前鋸筋の“影響”とリンクしている可能性があるのです。

呼吸・胸郭拡張にも意外な関係

「深呼吸したとき、胸がなんとなく開かないな…」という感覚、ありませんか?実は前鋸筋は、肋骨に付着しているため“呼吸”の補助筋としての働きもあると言われています。 sakaguchi-seikotsuin.com

肋骨が動きづらい状態だと、胸郭が拡がりづらく、息が浅くなったように感じることがあります。前鋸筋が硬くなったり弱くなったりすると、肋骨と肩甲骨の連動が低下し、呼吸の質に影響を及ぼすケースもあるようです。 step-kisarazu.com

ですから、肩こり・姿勢の乱れ・呼吸の浅さ・スポーツで腕を振るときの動きづらさなど、「どこか調子が上がらない…」と感じたときには、前鋸筋をチェックする価値があると言われています。

話をまとめると、前鋸筋は「肩甲骨の安定」「良姿勢の維持」「スムーズな呼吸」の三拍子を支える筋肉なんです。なので、“ちょっと気になる肩まわり&呼吸”を感じるときには、まずこの筋肉の働きを意識してみるのがおすすめです。

ぜんきょきんの不調サイン・セルフチェック

まずは「こんなサイン出てない?」セルフチェックリスト

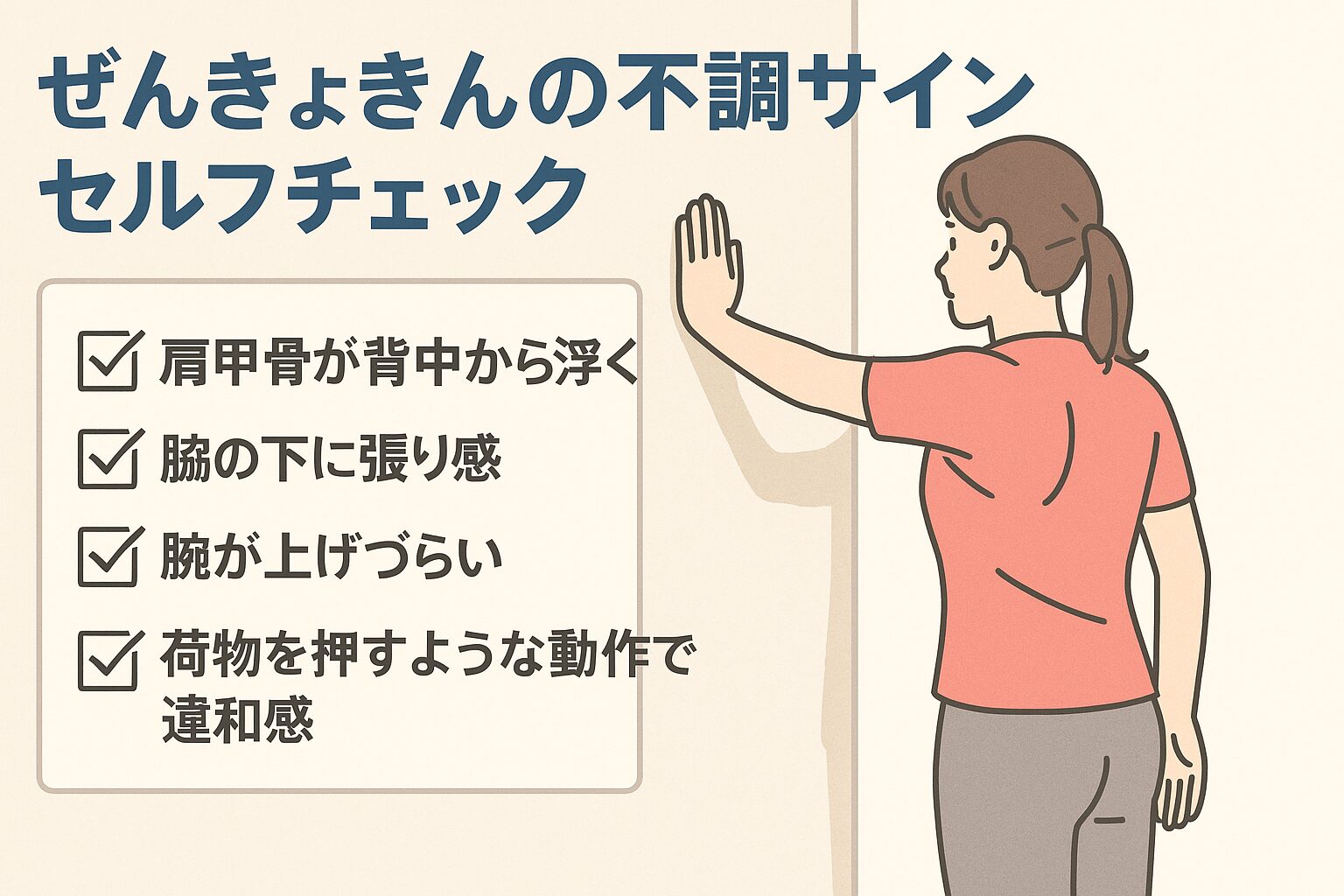

ねえ、ちょっと立ち止まって、自分の肩甲骨まわりに “違和感” がないか確認してみませんか?以下のようなサインが出ていたら、 前鋸筋(ぜんきょきん)の働きが低下している可能性があると言われています。

-

肩甲骨の内側が背中から「浮いて」見えたり、手で押すと隙間を感じるようなとき。

-

脇の下あたりに「張り感」や「じんわり突っ張る感じ」が出るとき。

-

腕を前に出したり、荷物を前方に押したりすると「違和感」が出やすいと感じるとき。

-

腕を上げにくかったり、「腕が上がるけど肩が重く感じる」動作が増えてきたとき。

こうしたサインは、姿勢・肩甲骨の動き・腕の使い方がうまくいっていない“予兆”とされており、放っておくと肩だけでなく背中・呼吸・運動パフォーマンスに影響が出るかもしれないと言われています。引用元: https://step-kisarazu.com/blog/%E5%89%8D%E9%8B%B8%E7%AD%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%82%A9%E7%94%B2%E9%AA%A8%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%AB%E6%AC%A0%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%AD%8B%E8%82%89%E3%81%AE.html?utm_source=chatgpt.com step-kisarazu.com

簡単にできるセルフチェック方法

「え、私にもできる?」と構える必要はありません。ちょっとした動作で“ぜんきょきんの様子”を確認できます。以下の方法を試してみてください。

-

壁に背を付けて立つ。かかと・お尻・背中・頭を壁につけて姿勢を整えましょう。

-

脇を軽く締めて腕を「前にならえ」のポーズにします。そのまま腕を少し前方へ押していき、肩甲骨が背中から浮かないかチェック。

-

脇の下あたりを手で当てて、「張り」や「突っ張り感」が出ないか確かめます。伸びずに固さを感じたら、ぜんきょきんの可動性が落ちている可能性があります。

-

最後に、腕を上げてみて「違和感」「重さ」「肩だけで上げてしまった感」がないか確かめましょう。肩より先に腕が上がってしまう、という感覚があればチェックサインです。

このように、特別な道具は不要で、自分で“今の動き”を感じることができるチェック方法と言われています。引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/%E5%89%8D%E9%8B%B8%E7%AD%8B/%E3%80%8C%E5%89%8D%E9%8B%B8%E7%AD%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%A7%A3%E5%89%96%E3%83%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%BB%E7%A1%AC%E3%81%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%8D%E8%AA%BF%E3%81%A8%E8%A7%A3.html?utm_source=chatgpt.com sakaguchi-seikotsuin.com

なぜ不調になるの?&放っておくとどうなるの?

「原因ってスマホの見過ぎ?」と思われるかもしれませんが、じつは普段の姿勢・動作が大きく影響していると言われています。

たとえば、デスクワークで長時間前傾姿勢をとったままだったり、スマホを操作しているときに背中が丸まっていたり――こうした姿勢が続くと、ぜんきょきんが肋骨と肩甲骨の間で“伸び縮み”しづらくなり、硬さ・働き低下が生じやすいです(引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/%E5%89%8D%E9%8B%B8%E7%AD%8B/%E3%80%8C%E5%89%8D%E9%8B%B8%E7%AD%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%A7%A3%E5%89%96%E3%83%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%BB%E7%A1%AC%E3%81%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%8D%E8%AA%BF%E3%81%A8%E8%A7%A3.html?utm_source=chatgpt.com) sakaguchi-seikotsuin.com

さらに、肩を前に出した“巻き肩”や、肩甲骨が背中から浮く“浮き肩”の状態が続くと、使えていない筋肉が増え、他の筋肉に負担が集中しがちです。

その結果、肩こり・首こり・肩甲骨まわりの疲れ、さらにはスポーツで腕を振る動作がスムーズにいかず「ぎこちない感じ」が出ることもあるとされています。引用元: https://step-kisarazu.com/blog/%E5%89%8D%E9%8B%B8%E7%AD%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%82%A9%E7%94%B2%E9%AA%A8%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%AB%E6%AC%A0%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%AD%8B%E8%82%89%E3%81%AE.html?utm_source=chatgpt.com step-kisarazu.com

つまり、「あ、肩が少し重いな」「腕を上げると肩がバキッとするような気がするな」という“ちょっとした違和感”を軽く見てしまうと、将来的に肩甲骨まわり・背中・肩関節の動きを整えるうえで障害になりうると言われています。なので、気になるサインが出たら早めにチェック・ケアを始めておくのがおすすめです。

#前鋸筋 #肩甲骨ケア #セルフチェック #姿勢改善 #肩こり予防

今日からできる!ぜんきょきんをほぐす・鍛えるセルフケア

ストレッチ編(初心者におすすめ/器具不要)

「ねえ、ちょっと肩まわりが固く感じるかな…?」と感じたら、まずは 前鋸筋(ぜんきょきん)をゆるめることから始めるのがおすすめです。筋肉が硬くなると肩甲骨や肋骨まわりの動きが鈍くなりやすいと言われています。引用元:〈コンテンツ|品川Body Design Studio ASK〉 コンテンツ|品川Body Design Studio ASK+1

具体的には次のような動きが有効です:壁や柱の横に立って、肘を90度ほどに曲げて手を壁に当て、体を少し前に倒して脇の下〜側面がジンワリ伸びるのを感じる。20〜30秒キープを2〜3セット行うと良いと言われています。引用元:〈コンテンツ|品川Body Design Studio ASK〉 コンテンツ|品川Body Design Studio ASK

このようなストレッチをすると、肩甲骨が背中から少しずつ「貼りついている」感覚を取り戻しやすく、腕を前に出す・押す動きがスムーズになりやすいです。

ただし、痛みを伴う場合は無理せず様子を見て、動きがぎこちない・違和感が強い時には専門家への相談を考えておくのが安心です。

トレーニング編(少しレベルを上げたい方向け)

ストレッチで柔軟性を整えたら、次は「使える筋肉」へと育てるフェーズです。前鋸筋は腕を前に押し出す・肩甲骨を肋骨に密着させて動く動作で活躍するため、次のようなトレーニングが紹介されています:

-

肩甲骨プッシュアップ:腕立ての姿勢から肩甲骨をわずかに前に出して戻す動作。 Smartlog+1

-

パンチ動作:立位または仰向けでペットボトルなど軽い重りを持ち、腕を前方へ突き出す動作をゆっくり行う。肋骨から肩甲骨が連動して動くイメージを持つと良いと言われています。引用元:〈Smartlog〉 Smartlog

これらのトレーニングでは、「肩甲骨が背中から浮かない」「肋骨に沿って肩甲骨が滑るように動く」感覚を意識することがポイントです。回数としては、例えば10回×2セット程度から始めて、慣れてきたらセット数・回数を少しずつ増やす形が望ましいと言われています。

ただし、フォームが崩れると他の筋肉に頼ってしまい、前鋸筋への刺激が十分に入らない、あるいは無駄な負担がかかる可能性があります。痛み・しびれ・違和感を感じたら一旦中止し、専門家へ相談するという選択肢も持っておきましょう。引用元:〈Smartlog〉 Smartlog

日常生活に取り入れるコツ&注意点

「日々の習慣にほんの少しプラスするだけで、“肩甲骨&ぜんきょきん”を育てやすくなる」と言われています。例えば:スマホやPC操作時に「腕を少し前に出し、肩甲骨を軽く肋骨に貼りつける」意識を持つ。休憩時に壁や柱のそばで軽くストレッチを行う。荷物を押したり棚の上の物を取るとき、「肩甲骨は背中に貼っておこう」と意識する。こうした小さな動きが積み重なって、肩甲骨まわりの安定性・可動性アップにつながると言われています。引用元:〈ステップ木更津鍼灸治療院〉 step-kisarazu.com

加えて、トレーニング・ストレッチを行う際の注意点も押さえておきましょう。痛みを伴う動作、肩や腕に違和感が出る時、あるいはフォームが乱れがちな時は無理をしないこと。息を止めず、ゆったりした呼吸を保ちながら行うと効果が出やすいとの報告もあります。引用元:〈ステップ木更津鍼灸治療院〉 step-kisarazu.com

このように、「ゆるめる」「使えるようにする」「日常で使う」という3ステップを意識しながら、無理なく継続できる形で取り組むと、肩甲骨まわりの動きが変わってくる可能性があります。まずは「週2〜3回、各3〜5分」でも始めてみると良いでしょう。

#前鋸筋ケア #肩甲骨トレーニング #姿勢改善 #セルフストレッチ #肩まわり強化

ぜんきょきんケアを継続して変わる体の“その後”

継続によって期待できる変化

「ねえ、これって続けたらどう変わるのかな?」そんな疑問もあると思います。実は、 前鋸筋(ぜんきょきん)をケアすることで、肩甲骨の安定が高まり、巻き肩の改善・肩こりの軽減・腕・肩の可動域の改善・スポーツパフォーマンスの向上が期待できると言われています。例えば、肩甲骨が背中から“ぴったり貼りつく”感覚が出てくると、腕を上げたり押したりするときの動きがスムーズに感じやすいと言われます。引用元:〈free-ltd.jp〉 株式会社フ.リー – エステサロン・整骨院・クリニックの集客を自動化

実践期間の目安として「1~2週間で何か変化を感じる人もいる」と言われていますが、もちろん個人差はありますので、「すぐ変わる/変わらない」どちらでも焦らず、自分のペースで続けることが大切です。

習慣化のヒント&注意すべきサイン

さて、継続するためのヒントです。まずは「日常の中でちょっとずつ取り入れる」ことがコツです。例えば、デスクワークの合間に休憩を1回入れ、「腕を前に出して肩甲骨を意識する」だけでOK。スマホ操作中や椅子に座っている時に、肩が前に入りがちなら「肩甲骨を後ろに引いて肋骨に貼りつける意識」を1分ほど持つのも効果的です。

ただし、次のようなサインがある場合は“ケアを続ければ解決する”という枠を超えて、専門家のサポートを検討すべきと言われています:腕が挙がらない/肩甲骨が背中から明らかに浮いて見える/肩・腕・脇に痛みやしびれを伴う動作がある。こうした場合は、理学療法士・トレーナー・整骨院などに相談するのがおすすめです。

まとめ-「筋肉を鍛える」だけではないトータルケアの重要性

最後にお伝えしたいのが、ぜんきょきんケアとは「ただ筋肉を鍛える」だけではない、ということです。姿勢・呼吸・動作という“体を使う基盤”を包括的に整えることで、肩甲骨まわりの負担が減り、ぜんきょきん本来の機能が発揮されやすくなります。ですから、「ストレッチ→強化→日常習慣」という流れを意識しながら、長期的に取り組むことが、本当の変化につながると言われています。読んでくださったあなたも、今日から少しずつ“ぜんきょきんを味方にする生活”を始めてみませんか?

#前鋸筋ケア #肩甲骨安定 #姿勢改善 #継続習慣 #肩まわりトレーニング

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す