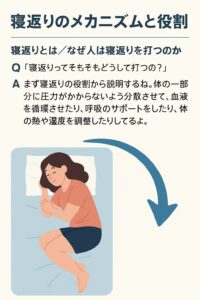

寝返りのメカニズムと役割

寝返りとは

「寝返り」って、意識しているようで実は無意識に行っている動作ですよね。寝ている間にゴロンと体勢を変えることで、同じ場所に圧力が集中するのを防いでいると言われています。例えば、長時間同じ姿勢で横になっていると肩や腰に負担がかかりやすく、血の巡りが悪くなる可能性があります。そこで寝返りを打つことで、体にかかる圧力を分散させてくれるわけです。

加えて、寝返りは血流の循環を助ける働きもあるとされています。体を動かすことで筋肉がポンプのような役割を果たし、血液やリンパの流れをサポートするのです。その結果、酸素や栄養素が行き渡りやすくなり、老廃物の停滞も減らせると考えられています。

「寝返りって面倒じゃない?」と思う人もいるかもしれませんが、実際には睡眠の質にもつながっているんです。体の温度や湿度を調整する役割もあるので、寝苦しい夜でも自然に寝返りを打つことで快適さを保ちやすいと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3762/)。

なぜ人は寝返りを打つのか

じゃあ、そもそも人はなぜ寝返りを打つのでしょうか。これは“体を守るための本能的な動き”と考えられています。もし寝返りを打たずに同じ姿勢を続けてしまうと、血流が滞って手足がしびれたり、筋肉が固まって朝起きたときにだるさを感じたりすることがあります。寝返りはそのリスクを減らすための自然な調整機能だと言えるのです。

さらに呼吸面でも寝返りは大切です。仰向けのまま長時間いると舌が喉に落ち込み、いびきや呼吸の浅さにつながることがあるとされています。横向きに体を動かすことで、気道が確保されて呼吸がスムーズになる場合もあります。

ちなみに健康な人は一晩で20回前後、多い人では30回ほど寝返りを打つとも言われています(引用元:https://athletic.work/blog/do-not-toss-and-turn/)。「そんなに動いてるの?」と思う方も多いでしょうが、それくらい寝返りは自然で必要な行動なんです。寝返りが全くないと睡眠の質が下がる可能性もあるので、もし気になる場合は寝具や生活習慣を見直すのもよいと考えられています。

#寝返り

#睡眠の質

#血流促進

#体圧分散

#健康習慣

寝返りしない・少ない状態で起こりうる変化・リスク

寝返りがないとどうなる?

「寝返りが少ないと体にどんな影響があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。実は、寝返りは体を守る大切な役割を持っていると言われています。もし寝返りが十分にできなければ、次のような不調につながる可能性があるのです。

まず代表的なのは肩こりや腰痛、筋肉のこわばりです。長時間同じ姿勢で横になっていると特定の部位に圧力がかかり続けるため、筋肉が固まりやすく、朝起きたときに体の重さや張りを感じる人も多いようです。

また、血行不良や末梢循環障害との関係も指摘されています。血液の流れが滞ることで手足が冷えやすくなったり、むくみが残ったりすることもあるそうです。さらに圧迫によってしびれや感覚異常が起こる場合もあります。

加えて、寝返り不足は睡眠の質の低下や中途覚醒に結びつくことがあると考えられています。寝返りによって体の温度や呼吸が調整されるため、それがうまくいかないと眠りが浅くなることもあると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3762/)。

さらに深刻なケースとしては、褥瘡(床ずれ)や皮膚の圧迫リスクが高まる可能性があります。特に高齢者や病気で体を動かしづらい人に見られることが多いようです。そして寝返り不足は呼吸の浅さや無呼吸傾向にも関係するとの報告があり、呼吸が乱れることで全身の酸素供給にも影響する場合があるとされています。

最後に、極端な場合では神経への圧迫や麻痺リスクが考えられています。これは重度のケースに限られるものですが、体を動かさないことが神経や血管に影響することがあると言われています(引用元:https://athletic.work/blog/do-not-toss-and-turn/)。

このように、寝返りは「ただの寝相」ではなく、健康を維持するための大切な仕組みなのです。もし朝起きたときに不調が続くようなら、寝返りの有無や回数を意識してみることも一つの手だと考えられています。

#肩こり腰痛

#血行不良

#睡眠の質低下

#床ずれリスク

#無呼吸傾向

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す