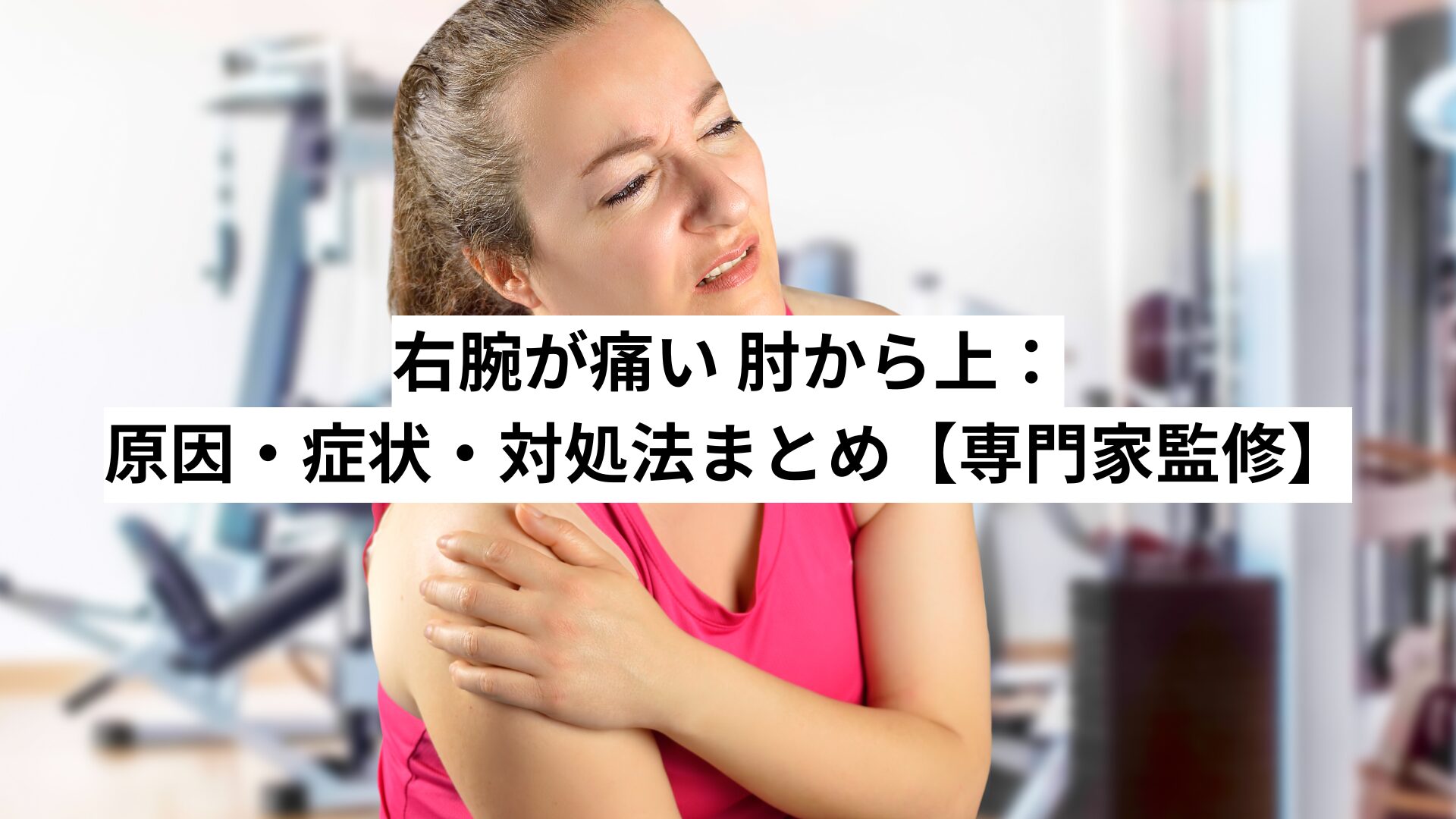

右腕が痛い(肘から上)とは:症状の特徴と注意ポイント

肘から上の範囲と痛みの出方

「肘から上」とは、主に上腕と呼ばれる部分を指し、肩に近い位置まで含まれることが多いと言われています。痛みがどの位置に出るかによって、筋肉や腱、さらには肩関節や神経に関連しているケースもあるそうです。例えば、肩寄りに痛みを感じる人もいれば、肘に近い外側に不快感がある人もいます。この範囲の広さから、痛みの原因は一つではなく、複数の要因が重なっている場合も少なくないとされています。

痛みの性質と感じ方

右腕の痛みといっても、性質は人によって異なります。ズキズキとした拍動に似た痛み、鋭く刺すような感覚、じんわりと広がる鈍い痛み、さらにはしびれを伴う場合などさまざまです。特に「しびれ」を感じるときは、神経が関与している可能性があると考えられています。このように痛みの性質を把握することが、原因を推測する手がかりになると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。

発症のタイミングと特徴

痛みがいつ出るのかも重要なポイントです。動作時にだけ強まる場合もあれば、安静にしているのにズーンと重く感じることもあります。また、夜間や朝起きた直後に強い不快感を覚える人もいます。日常生活の中で「いつ痛むのか」を観察することで、症状のパターンが見えてくるとされています。

併発しやすいサイン

右腕の痛みは単独で出ることもありますが、併せて出やすいサインも見逃せません。たとえば、腕に力が入りにくい、可動域が狭くなって腕を上げにくい、しびれや脱力感があるなどです。こうしたサインがあるときには、単なる筋肉の疲労ではなく、神経や関節に負担がかかっているケースも考えられると言われています。

#右腕の痛み

#肘から上の症状

#ズキズキした痛み

#しびれを伴うサイン

#発症タイミング

考えられる主な原因・疾患一覧

右腕が痛い(肘から上)の場合、その背景にはいくつかの代表的な原因が考えられると言われています。ここでは大きく5つのカテゴリに分けて見ていきましょう。

筋肉・腱の炎症や過用障害

腕を酷使するスポーツや日常動作で筋肉や腱に負担がかかり、炎症につながることがあります。たとえば「上腕二頭筋腱炎」や「上腕三頭筋の炎症」はよく知られている例です。特に物を繰り返し持ち上げたり、急に強い力を加えたあとにズキッとした痛みが出るケースがあるとされています。

関節・骨・靭帯の問題

肩や肘に近い関節部分の炎症や変化が原因となることもあります。「肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)」や「上腕骨の変性変化」、「関節包炎」などが代表例です。これらは加齢や姿勢のクセによっても影響を受けやすいとされ、日常生活で腕を動かしにくくなることがあるそうです。

神経由来の痛み

しびれや鋭い痛みを伴う場合には、神経が関与している可能性が考えられます。「頚椎性神経根症」や「胸郭出口症候群」、また「神経の圧迫」が要因となるケースです。首から腕にかけて神経が通っているため、そのどこかで圧迫が生じると、肘から上の痛みに反映されることがあるとされています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。

関連部位からの波及

必ずしも腕そのものに原因があるとは限りません。首や肩、さらには肩甲骨周囲から負担が波及し、結果として右腕の痛みにつながることもあります。特に長時間のデスクワークやスマートフォン操作で肩や首にコリを感じている人は、このケースに当てはまることがあると言われています。

その他まれな原因

頻度は低いものの、見逃せない要因として「腫瘍性疾患」や「骨折・外傷の後遺症」が挙げられます。強い痛みが長期間続く場合や、日常生活に大きな支障をきたすときには、早めに専門機関へ相談することがすすめられています。

#右腕の痛み

#肘から上の原因

#神経と筋肉の関係

#関節や骨の影響

#まれな疾患の可能性

セルフチェック & 症状から原因を絞る方法

右腕が痛い(肘から上)の場合、自分でできる簡単なセルフチェックを行うことで、原因の手がかりを探ることができると言われています。ここでは、日常的に確認しやすいポイントを整理しました。

痛む動作チェックリスト

まずは「どんな動作で痛みが出るか」を確認してみましょう。腕を真上に上げる、外側にひねる、肘をまっすぐ伸ばす、あるいは物を押すときなど、どの動作で痛みが強くなるかを観察します。動作によって痛みの出方が異なる場合、筋肉や腱、関節など関与している部位が変わる可能性があると言われています。

触診・圧痛点の確認

次に、指で軽く押してみて痛む部分があるかを確認します。筋肉の付け根や腱の走行部に強い圧痛があれば、炎症が起きている可能性が考えられるそうです。押しても痛みが広がらない場合と、押すとジワッと広がるように痛みが出る場合では、関与している組織が違うこともあると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。

しびれや広がる痛みの有無

痛みだけでなく「しびれ」や「放散痛(広がる痛み)」があるかどうかも大切なチェックポイントです。肩や首から神経が圧迫されていると、肘から上だけでなく腕全体や手先まで症状が広がることがあります。この場合は神経系の関与が疑われることもあるそうです。

痛みが出やすい時間帯やきっかけ

起床直後に強く感じる人、夜間にズキズキして眠りづらい人、あるいは作業後に痛みが増す人など、発症のタイミングには特徴があります。その記録を残すことで、検査時の重要な参考情報になるとされています。

改善しなければ疑うべきサイン

数日休んでも痛みが軽くならない、腕に力が入らなくなる、可動域がどんどん狭くなるなどは注意が必要です。放置すると慢性化する可能性もあると言われています。そうしたサインがある場合は、早めに専門機関で相談することがおすすめです。

#右腕のセルフチェック

#肘から上の痛み確認

#動作と痛みの関係

#しびれと放散痛

#改善しない時のサイン

応急処置および自宅でできる対処法

右腕が痛い(肘から上)の症状が出たとき、まず気になるのは「自分でできること」ですよね。ここでは、自宅で実践できる方法を段階的に紹介します。無理なく続けられる工夫が大切だと言われています。

安静の取り方

まずは腕を休めることが基本です。痛みが出ているときに無理に動かすと炎症が悪化する恐れがあると言われています。日常生活では片腕に負担をかけすぎないように意識し、重い荷物を避けることも一つの工夫です。安静といっても全く動かさないわけではなく、できる範囲で軽く動かすことが推奨される場合もあるそうです。

冷却(アイシング)の方法と熱を使うときの注意

痛みが強く出た直後は、保冷剤や氷をタオルに包んで15分程度冷やすとよいとされています。これは炎症を落ち着かせる目的があると言われています。一方、長引く痛みやコリが強い場合には温めることで血流が促され、回復を助ける可能性もあるそうです。ただし、熱感や腫れが強いときに温めるのは避けた方がよいとされています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。

ストレッチ・軽い可動域運動

痛みが和らいできたら、腕を無理のない範囲でゆっくり伸ばすストレッチや、肩・肘を軽く回す可動域運動がすすめられることがあります。ここで大切なのは「痛みを我慢しないこと」です。心地よい範囲で動かすことが筋肉の緊張を和らげる助けになると言われています。

姿勢改善と日常動作の注意点

長時間のデスクワークやスマホ操作は首や肩に負担をかけやすく、その結果として右腕の痛みにつながることがあります。椅子や机の高さを調整し、背筋を自然に伸ばした姿勢を意識することがポイントです。さらに、荷物を持つときは片側だけに負担を集中させない工夫も大切だとされています。

筋力トレーニング・ストレングス維持法

痛みが落ち着いてきた段階では、軽い筋力トレーニングで再発予防につなげる方法もあります。たとえばペットボトルを使った軽いダンベル運動や、ゴムバンドを使った負荷の少ないエクササイズなどです。筋肉を維持することで関節や腱への負担を減らす効果が期待できると言われています。

#右腕の痛みケア

#自宅でできる対処法

#冷却と温熱の使い分け

#姿勢改善と習慣

#軽い運動で予防

病院受診の目安・診療科選び・治療法

右腕の痛み(肘から上)が続くと「どのタイミングで医療機関に相談すればよいのか」と迷う方も多いと思います。ここでは来院の目安から検査方法、一般的な施術内容までを整理しました。

いつ医療機関に行くべきか

軽い筋肉の疲労なら数日で和らぐことがありますが、1週間以上痛みが続く場合やしびれを感じる場合、さらに腕が動かせない・力が入らないといった状態になったときは早めの来院がすすめられています。特に夜間に痛みで眠れない、日常生活に強く影響が出ているときは、専門家による触診を受けることが望ましいとされています。

適切な診療科

まずは整形外科が一般的な窓口になります。骨や関節、腱の異常を確認するには適しています。また、しびれや神経症状が強い場合には神経内科が候補になることもあります。さらに、慢性的な症状や再発を繰り返している人には、運動器リハビリ科での専門的なケアが有効だと言われています。

診察で行われる検査

来院時には、触診で痛みの部位や動きの制限を確認し、その上で必要に応じてレントゲン撮影が行われます。骨に異常がなければ、MRIによって筋肉や腱、神経の状態を詳しく調べることがあります。また、しびれや感覚異常がある場合には神経伝導検査で神経の働きを確認することもあるそうです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/)。

一般的な治療オプション

施術の基本は保存療法です。鎮痛薬や湿布などの薬物療法、リハビリでのストレッチや筋力強化、温熱や電気といった物理療法が行われることが多いと言われています。ただし、腱の断裂や骨の変形が進んでいる場合は、手術が選択肢になるケースもあるそうです。

治療期間・回復の見通し

改善までの期間は原因や重症度によって異なります。軽度であれば数週間で回復に向かうこともありますが、慢性的に炎症を繰り返している場合は数か月かかることもあると言われています。焦らずに継続的なケアを行うことが大切です。

再発予防のポイント

再発を防ぐためには、姿勢の改善や適切な運動習慣が重要とされています。特にデスクワーク中の姿勢や、片方の腕だけに負担をかける習慣を見直すことがポイントです。日常的なストレッチや軽い筋力トレーニングも役立つとされています。

#右腕の痛みの受診目安

#整形外科と神経内科

#レントゲンとMRI検査

#保存療法と手術

#再発予防の生活習慣

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す