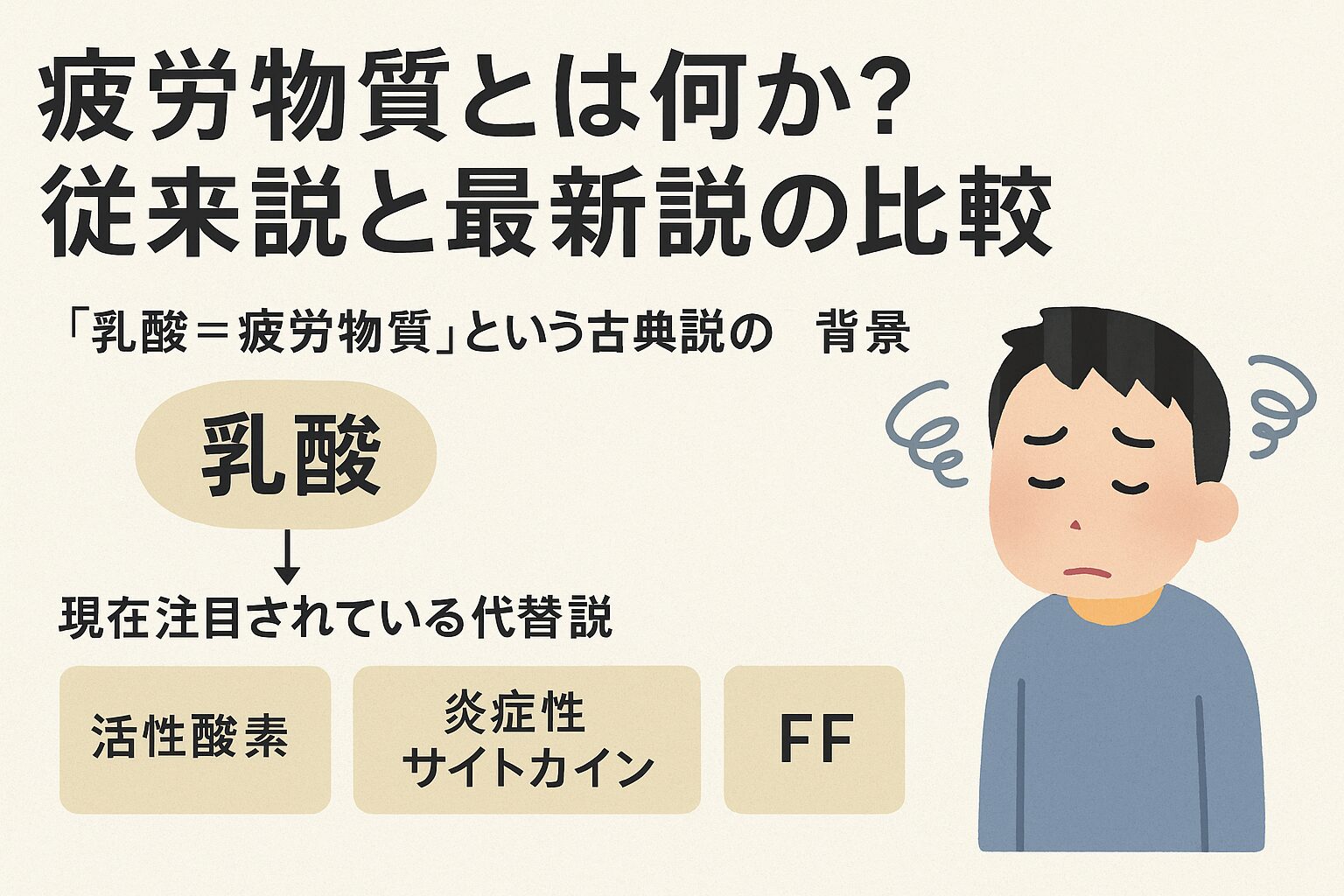

疲労物質とは何か? — 従来説と最新説の比較

「乳酸=疲労物質」という古典説の背景

「疲れの正体って、結局なんなんだろう?」と感じたことはありませんか。昔からよく耳にするのが「疲労物質=乳酸」という考え方です。これは、運動後に筋肉に乳酸がたまると筋肉痛や疲労感が起こるという古典的な説で、長い間“常識”とされてきました。実際、20世紀初期の研究では、激しい運動をすると筋肉内の乳酸濃度が上昇することが観察され、それが疲労の原因と考えられたといわれています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

ただし、この考え方は近年、少しずつ見直されてきました。というのも、乳酸は単に疲れの「残骸」ではなく、むしろ筋肉のエネルギー源として再利用されることがわかってきたためです。つまり「乳酸=悪者」という単純な図式は、最新の研究では成り立たないと考えられています。

その後の批判・転換点

「乳酸が疲れの原因」という説に対し、1980年代頃から「本当にそうなのか?」という声が上がり始めました。実験の結果、乳酸が体に残っていても必ずしも強い疲労感を感じるわけではないこと、むしろ適度な乳酸生成が持久力アップにつながることなどが報告されるようになったのです。研究者の中には「乳酸は疲労物質というより、むしろ“疲労とともに発生する副産物”」という見方をする人も増えたといわれています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

現在注目されている代替説

では、本当の“疲労物質”とは何なのでしょうか。現在注目されているのが、活性酸素や炎症性サイトカイン、そして**FF(Fatigue Factor)**と呼ばれる疲労因子です。

活性酸素は、細胞がエネルギーを作る過程で自然に発生する物質で、過剰になると細胞を傷つけるといわれています。炎症性サイトカインは、体が炎症反応を起こすときに分泌され、脳の「疲労中枢」に作用して疲れを感じさせる仕組みがあると考えられています。さらに、近年では東大などの研究チームが、血液中に存在する「FF」という因子が疲労感に関係している可能性を指摘しています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

つまり、疲労は乳酸だけで説明できるシンプルな話ではなく、体内で起こる複数の化学反応や情報伝達の結果として生じると考えられているのです。

#疲労物質 #乳酸神話 #活性酸素 #炎症性サイトカイン #FF因子

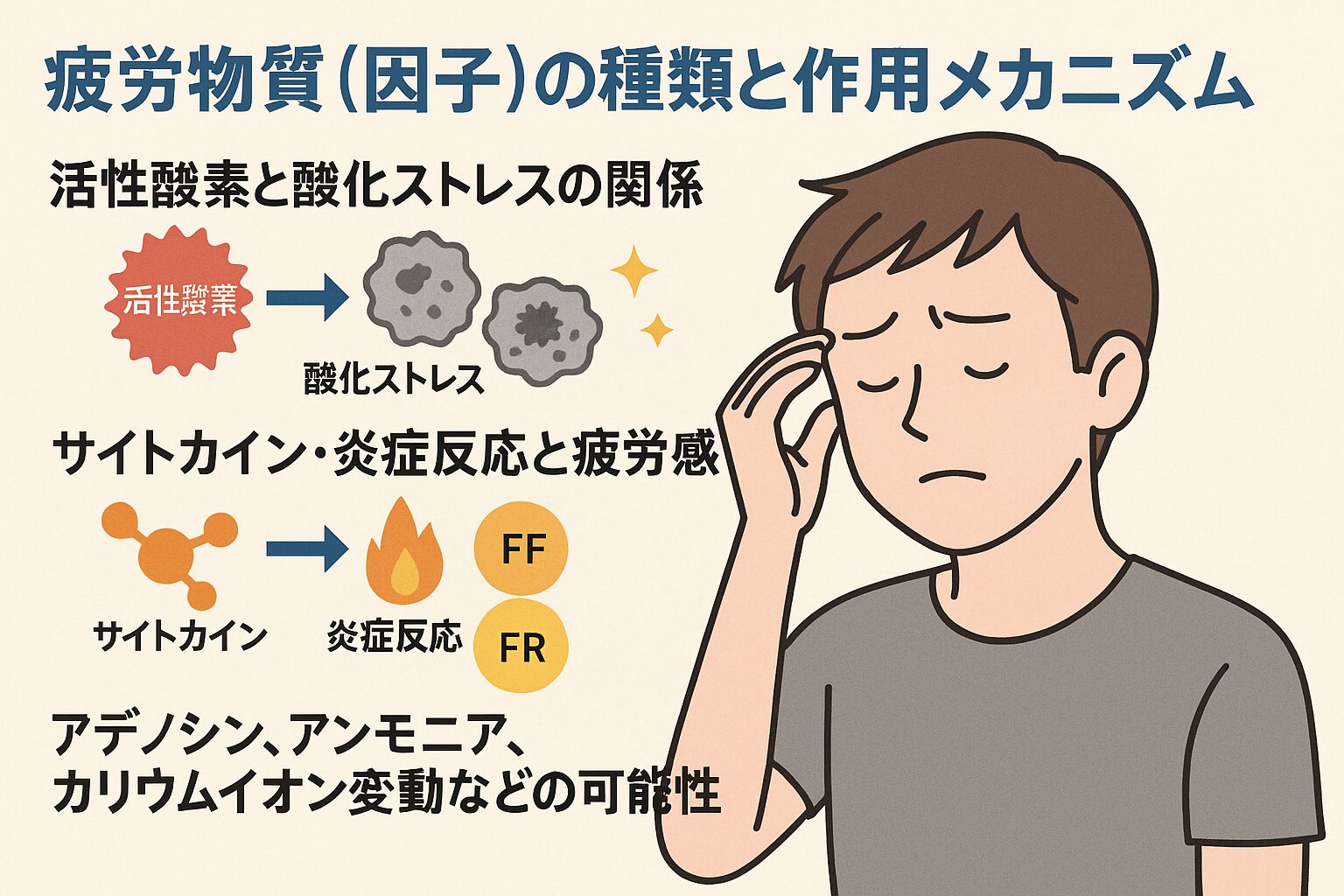

疲労物質(因子)の種類と作用メカニズム

活性酸素と酸化ストレスの関係

「疲れの原因って、乳酸だけじゃないの?」と疑問に思ったことはありませんか。実は今、注目されているのが活性酸素とそれによる酸化ストレスです。活性酸素は、呼吸をしてエネルギーを作る過程で自然に発生する物質で、少量であれば体を守る働きもあるといわれています。ただ、過剰になると細胞を酸化させ、筋肉や神経にダメージを与える可能性があると考えられています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

例えば、激しい運動や強いストレス、紫外線などが重なると、活性酸素の発生量が一気に増え、体内で酸化ストレスが高まるといわれています。この状態が続くと、体がだるく感じたり、回復しづらくなったりすることがあるとされます。

サイトカイン・炎症反応と疲労感

もうひとつの重要なキーワードがサイトカインです。サイトカインは免疫反応を調整するタンパク質で、炎症が起こると大量に分泌されるといわれています。このとき、脳の視床下部などに作用し、「疲れた」という感覚を引き起こす仕組みがあると考えられています。いわば、体の中の“アラート”のようなもので、「そろそろ休んだほうがいいよ」という信号を出しているともいえます【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

FF(Fatigue Factor)/FR(Recovery Factor)モデル

さらに、近年では日本の研究チームが注目している**FF(Fatigue Factor)とFR(Recovery Factor)**という概念もあります。FFは疲労感を引き起こす物質、FRは疲労からの回復に関与する物質だと考えられており、この2つのバランスが体調や疲労感に影響するというモデルが提唱されています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。つまり、疲労はひとつの物質で説明できるものではなく、複数の因子が絡み合って起こると考えられているのです。

アデノシン、アンモニア、カリウムイオン変動などの可能性

加えて、アデノシンやアンモニア、カリウムイオンの変動といった物質も疲労感との関連が示唆されています。アデノシンは神経伝達物質の一種で、脳内で増えると眠気や倦怠感を感じやすくなるといわれています。アンモニアはエネルギー代謝の副産物として発生し、蓄積すると神経に影響する可能性があるとされます。カリウムイオンのバランスが崩れると筋肉や神経の働きが乱れ、だるさや力の入りにくさを感じることがあるともいわれています。

このように、疲労物質といっても一種類ではなく、いくつもの因子が複雑に関わり合いながら体に影響を与えていると考えられています。

#疲労物質 #酸化ストレス #サイトカイン #FFとFR #アデノシン

疲労物質はどう蓄積し、どう体に影響を与えるか

運動・ストレス・環境要因による蓄積

「最近、寝ても疲れが取れない…」と感じたことはありませんか?実は、疲労物質は日常のいろいろな要因で少しずつ蓄積するといわれています。たとえば、激しい運動をしたときには筋肉で活性酸素や代謝産物が増え、それが疲労因子として体に残ることがあると考えられています。さらに、仕事や人間関係などによる精神的なストレス、強い紫外線、化学物質への曝露、そして慢性的な睡眠不足なども、体内で疲労物質が発生・蓄積する要因になるとされています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

一見、小さな負荷でも毎日続けば、じわじわと体の回復力を下げてしまうことがあるといわれています。気づかないうちに「疲れやすい体」の状態がつくられていることもあるのです。

中枢性疲労と末梢性疲労

疲労には、大きく分けて中枢性疲労と末梢性疲労という2つのタイプがあります。中枢性疲労は、脳や神経の疲れによって「だるい」「集中できない」といった感覚が出る状態のことを指します。これは脳内の神経伝達物質のバランス変化や、サイトカインによる炎症反応などが関係しているといわれています。

一方、末梢性疲労は筋肉や末梢組織の疲れによるもので、運動後の筋肉痛や重だるさがこれに当たります。乳酸やアンモニア、カリウムイオンの変動など、局所的な代謝の変化が影響していると考えられています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

この2つは別々のようで、実際には相互に関係しています。筋肉の疲れが長引けば脳にも疲労信号が伝わり、逆に脳の疲労が進むと体全体が重く感じる、といった悪循環が起こることもあるといわれています。

「隠れ疲労」「疲労感なき疲労」という考え方

厄介なのは、疲労物質がたまっているのに、自分では「疲れていない」と思い込んでしまうケースです。これが、いわゆる**「隠れ疲労」や「疲労感なき疲労」**と呼ばれる状態です。

たとえば、忙しい毎日が続いていると、少しの疲れには気づきにくくなります。自律神経の働きが乱れ、体は休息を必要としているのに、脳が「まだいける」と判断してしまうのです。結果として、疲労物質が着実にたまり続け、ある日ドッと体調を崩す…というパターンも少なくないといわれています【引用元:https://stretchex.jp/5682】。

つまり、「疲れを感じない=疲れていない」ではなく、「感じにくくなっているだけ」という可能性もあるということです。日々の生活の中で、少しでも回復のサインを見逃さないことが大切だと考えられています。

#疲労物質 #中枢性疲労 #末梢性疲労 #隠れ疲労 #酸化ストレス

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す