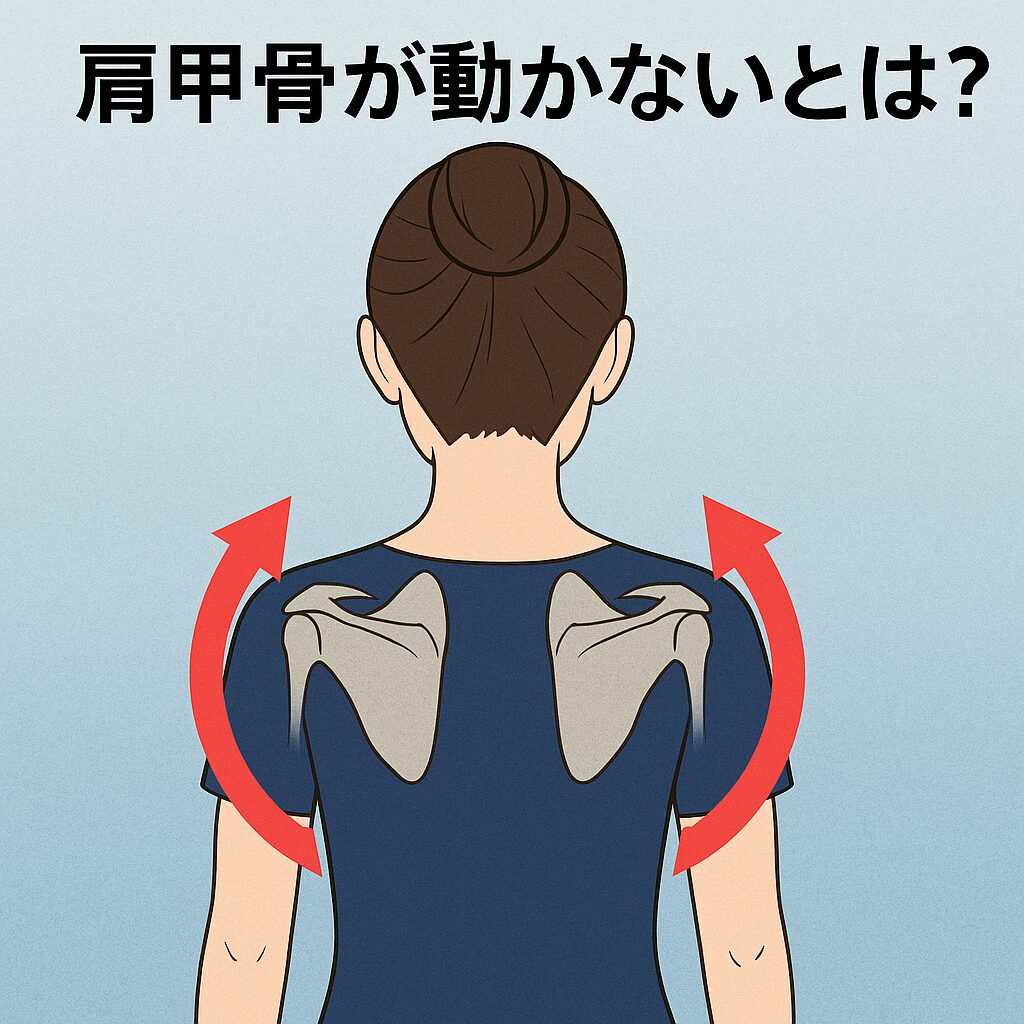

肩甲骨が動かないとは?(状態を理解する)

肩甲骨が「動かない」と感じる人は意外と多いんです。

「腕を上げるとゴリゴリする」「背中で手が組みにくい」「深呼吸をすると背中が突っ張る感じがする」──こんな経験、ありませんか?

一見、ただのコリのように思えるかもしれませんが、実はこれは肩甲骨まわりの動きがスムーズにいっていないサインと言われています。肩甲骨は肋骨の上を浮かぶように存在していて、腕を上げたり背伸びをしたりするたびに滑るように動くのが理想です。しかし、筋肉の硬さや姿勢の崩れなどによって、その動きが制限されることがあります(引用元:ストレッチ専門店ストレチックス)。

肩甲骨の理想的な動きと「動かない」状態の違い

本来、肩甲骨は前後・上下・回旋といった多方向に滑らかに動く構造をしています。たとえば、腕を真上に上げるときには、肩甲骨が外側に回りながら上にスライドし、肋骨に沿って移動します。この連動があるからこそ、肩関節の可動域が広がり、日常動作もスムーズにできるのです。

ところが、長時間のデスクワークやスマホ姿勢の影響で、肩甲骨の位置が前方に引っ張られ、胸や首まわりの筋肉が硬くなると、肩甲骨は「固定されたような状態」になってしまうことがあります。その結果、腕を上げる動作や背中に手を回す動作で違和感や制限を感じやすくなると言われています。

さらに、呼吸が浅くなったり、肩こりや首の張りが強くなるケースも少なくありません。これは、肩甲骨と呼吸筋(特に前鋸筋や僧帽筋)が密接に関係しているからです(引用元:小島医療センター、クオリア整骨院)。

「でも、肩甲骨なんて意識したことがない……」という方も多いですよね。実は、普段あまり動かしていない人ほど、最初にストレッチをすると“鉄板のような硬さ”を感じることがあるんです。これは異常ではなく、長年の生活習慣の積み重ねによって起こる自然な現象とも言われています。

まずは「自分の肩甲骨は今どんな状態なのか」を理解することが、改善の第一歩です。次の章では、誰でも簡単にできるセルフチェック法をご紹介します。

#肩甲骨の可動域

#猫背改善

#デスクワーク対策

#肩こり予防

#ストレッチ習慣

肩甲骨が動かない主な原因とメカニズム

「肩甲骨が動かない気がするんです」

施術の現場でも、こんな相談はとても多いです。実はその背景には、いくつかの生活習慣や体の使い方のクセが関係していると考えられています。

肩甲骨は本来、背中の広い範囲を自由に滑るように動く構造をしていますが、現代の生活ではそれを妨げる要因が多く存在します。中でも大きな原因としてあげられるのが、姿勢不良や猫背、巻き肩です。長時間のデスクワークやスマホ操作で前かがみの姿勢が続くと、胸の筋肉(小胸筋など)が縮まり、肩甲骨が前方に引っ張られて固定されやすくなると言われています(引用元:ストレッチ専門店ストレチックス)。

筋肉の硬直・筋力低下・呼吸制限・ストレスなどの影響

次に見逃せないのが、筋肉の硬直と筋力の低下です。特に、肩甲骨を支える菱形筋や前鋸筋、僧帽筋が硬くなると、肩甲骨の滑らかな動きが妨げられることがあります。逆に、これらの筋肉が弱っていると肩甲骨の位置を安定させられず、動作時に余計な力みや引っかかりを感じやすくなるとも言われています。

また、呼吸の浅さも大きなポイントです。肩甲骨の動きは肋骨や呼吸筋と連動しているため、浅い胸式呼吸が続くと可動域が狭くなる傾向があります。意外かもしれませんが、ストレスや自律神経の乱れも肩甲骨周辺の筋緊張に影響するケースがあると考えられています。緊張状態が続くと、背中や首周辺の筋肉が無意識にこわばってしまうのです(引用元:クオリア整骨院)。

さらに、肩関節や頸椎の既往歴も影響することがあります。過去のケガや手術、慢性的な炎症などがあると、肩甲骨の動きに制限がかかる場合があるとされています(引用元:小島医療センター)。

これらの要因は一つだけでなく、複数が組み合わさって肩甲骨の可動性を下げていることも多いです。原因を正しく理解することで、適切な対策につながっていきます。

#猫背

#巻き肩

#呼吸と肩甲骨

#筋力低下

#ストレスと体のこわばり

症状チェック:自宅でできるセルフ診断・チェック法

「自分の肩甲骨、ちゃんと動いてるのかな?」

そう感じたときに役立つのが、自宅で簡単にできるセルフチェック法です。特別な器具は不要で、ちょっとしたスペースさえあれば実践できます。実際、整骨院やリハビリの現場でも、こうした基本的な動きで肩甲骨の可動域や左右差を確認することが多いと言われています(引用元:ストレッチ専門店ストレチックス)。

ここでは、誰でもすぐ試せる代表的な4つのチェック法をご紹介します。時間にして3〜5分程度でOKです。一度行ってみると、自分の体の状態が意外とハッキリ見えてきますよ。

壁立ちチェックで姿勢と肩甲骨の位置を確認

まずは「壁立ちチェック」。

壁に背中を向けて立ち、かかと・お尻・背中・後頭部を壁にぴったりとつけます。このとき、肩甲骨が自然に壁に触れているかを確認してみてください。肩が前に丸まっていると、肩甲骨が浮いてしまい、背中全体がうまく壁に密着しないことがあります。肩甲骨の位置と姿勢のクセをシンプルに把握できる方法です。

腕の上げ下げテストで可動域をチェック

次に、腕をまっすぐ前から上へと上げていき、耳の横まで持ち上げてみましょう。このとき、肩がすくんだり、背中が反ったりしていないかにも注目します。肩甲骨がスムーズに動いていれば、腕は自然と耳の横まで上がるとされています。左右差がある場合は、その差もチェックポイントです(引用元:クオリア整骨院)。

背中で手を回すテストで柔軟性を確認

両腕を背中に回して、片方は上から、もう片方は下から手を伸ばし、背中で手をつなぐようにしてみます。肩甲骨まわりの柔軟性が十分にある場合は、指先が触れるか、近い距離まで届くことが多いとされています。左右で差がある場合、その差も参考になります。

可動域の比較で左右差や硬さを見極める

最後に、左右の動きをそれぞれ別々に行い、動かしやすさや引っかかる感じがないかを確かめましょう。左右の肩甲骨の動きに差がある場合、どちらかの筋肉が硬くなっているか、姿勢の偏りがある可能性があると考えられています(引用元:小島医療センター)。

「なんとなく違和感あるな…」という小さな気づきが、改善のきっかけになることも少なくありません。チェック結果は、次のストレッチやエクササイズの目安として活用していきましょう。

#肩甲骨チェック

#可動域テスト

#姿勢確認

#左右差

#ストレッチ前の準備

肩甲骨を動かす・戻すセルフケア法(ストレッチ・トレーニング)

「ストレッチしても肩甲骨が動いている感じがしない…」

そんな声をよく聞きます。実は、肩甲骨まわりのケアは“闇雲に動かす”よりも、硬くなっている部分を緩めて、弱っている筋肉を目覚めさせる順番が大切だと言われています(引用元:ストレッチ専門店ストレチックス)。

ここでは、初心者でも自宅で無理なく行えるストレッチ・筋膜リリース・トレーニング・呼吸誘導法を組み合わせたケア方法をご紹介します。1日5〜10分でOKなので、習慣化しやすいのもポイントです。

① 胸の筋肉(小胸筋)を伸ばして肩甲骨を「戻す」準備

猫背や巻き肩の人は、胸の筋肉が縮こまって肩甲骨が前方に引っ張られているケースが多いです。まずは壁を使って胸をストレッチしてみましょう。

片手を壁に当てて体を反対側にひねると、胸の前側がじんわり伸びます。この状態を20〜30秒キープ。呼吸を止めずに、ゆっくり鼻から吸って口から吐くことを意識しましょう。呼吸と合わせることで、筋肉がより緩みやすくなると言われています。

② 肩甲骨まわりの筋膜リリースで動きを引き出す

ストレッチの次は、肩甲骨周辺の硬さを和らげます。フォームローラーやテニスボールを肩甲骨の内側や背中に当て、仰向けになってゆっくり体を転がしていきます。痛気持ちいい程度が目安です。

特に菱形筋や僧帽筋の内側を緩めることで、肩甲骨のスライドがスムーズになるとされています(引用元:クオリア整骨院)。

③ 前鋸筋と菱形筋を目覚めさせる筋力トレーニング

肩甲骨の安定には、前鋸筋と菱形筋の働きが欠かせません。

初心者には「壁プッシュ(壁腕立て)」がおすすめです。壁に両手をついて軽く腕立て伏せを行い、肩甲骨を寄せたり開いたりする動きを意識しましょう。慣れてきたら四つ這いで「キャット&ドッグ」や「肩甲骨プッシュアップ」を取り入れると、よりダイレクトに肩甲骨が動きやすくなります。

④ 呼吸誘導法で深い呼吸と肩甲骨の連動を取り戻す

最後に、仰向けで膝を立て、手を肋骨の上に置いて深い腹式呼吸を行います。吸うときに肋骨が広がるのを手で感じながら、吐くときは肩の力を抜いていきましょう。

呼吸筋と肩甲骨は連動しているため、深い呼吸を意識することで自然と動きが戻りやすくなると言われています(引用元:小島医療センター)。

無理なく、少しずつ続けることが肩甲骨を「本来の動き」に近づけるコツです。最初は小さな変化でも、毎日の積み重ねで可動域が広がる方は多いとされています。

#肩甲骨ストレッチ

#筋膜リリース

#前鋸筋トレーニング

#呼吸と肩甲骨

#セルフケア習慣

日常習慣でできる予防・改善ポイント

肩甲骨の動きをスムーズにするには、ストレッチやトレーニングだけでなく、日常生活の中での姿勢や習慣の見直しもとても重要だと言われています(引用元:ストレッチ専門店ストレチックス)。

「気づいたらいつも猫背になっている…」「デスクワークのあとに肩がガチガチ」

そんな方は、普段の生活の“ちょっとしたこと”を意識するだけでも、肩甲骨の可動域が変わってくることがあります。ここでは、今日から始められる予防・改善のコツをご紹介します。

姿勢を意識するだけで肩甲骨は変わる

まず大切なのは、日頃の姿勢を見直すことです。背もたれにだらんと寄りかかった姿勢や、スマホをのぞき込むような前かがみ姿勢が続くと、肩甲骨が前方に固定されやすくなると言われています。

デスクに座るときは、お尻をしっかり椅子の奥まで入れ、骨盤を立てる意識を持ちましょう。背筋をピンと伸ばすよりも、骨盤から自然に上体が起きる感覚をつかむと長続きしやすいです。

デスク環境とスマホ操作を整える

画面の高さが合っていないと、無意識に首が前に出て猫背姿勢になります。モニターは目線と水平になるように調整し、スマホは顔の高さに近づけることを意識しましょう。

また、30〜60分に一度は立ち上がって軽く肩を回したり、肩甲骨を寄せる動きを入れるのがおすすめです。これだけでも筋肉の硬直を防ぎ、肩甲骨まわりの血流を保ちやすくなるとされています(引用元:クオリア整骨院)。

肩甲骨を「動かす習慣」をつくる

特別な運動をしなくても、日常の中で肩甲骨を意識的に動かす時間を作るだけでも違いが出ることがあるそうです。

たとえば、朝起きたときに大きく伸びをして肩を回す、仕事の合間に背中で手を組んで胸を開く、深呼吸と一緒に肩甲骨を寄せるなど、1回1分でも構いません。小さな習慣を積み重ねることで、自然と姿勢も呼吸も整っていくと考えられています(引用元:小島医療センター)。

呼吸を意識することで肩甲骨も緩む

肩甲骨の動きと呼吸は深く関わっています。

深い腹式呼吸を意識するだけでも、肩まわりの緊張が和らぎやすいと言われています。座った状態で両手を肋骨の横に当て、息を吸いながら肋骨が広がるのを感じ、吐くときは肩の力を抜いてみましょう。日常の“ながら呼吸”でもOKです。

#姿勢改善

#デスクワーク対策

#スマホ猫背

#肩甲骨習慣

#呼吸と姿勢

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す