なぜ術後に内出血が起こるのか?―メカニズムをわかりやすく解説

手術による毛細血管の損傷と器具の影響

「術後に内出血が出てきて心配です」という声は少なくありません。実際、手術を行う際にはメスや器具を使って組織を切開・縫合するため、どうしても毛細血管が傷ついてしまうと言われています(引用元:からだなび、みやがわ整骨院)。また、縫合糸の締め付けや施術中に体へ加わる圧力が出血を助長することもあるようです。

「痛くないのに内出血のあとだけ残っている」なんてケースもよくありますが、これは血液が皮下にとどまっているだけで、体が徐々に吸収していく過程だと考えられています。

「つまり、切開や圧力で壊れた毛細血管から血液が漏れ出し、それが皮膚の下にたまることでアザのように見える」というのが内出血のメカニズムといえるでしょう。

患部や体質による個人差

同じように手術を受けても、内出血の出やすさには人によって差があると言われています(引用元:BLBはり灸整骨院)。例えば高齢の方は血管がもろくなっているため出血しやすい傾向があるそうですし、血圧が高めの人も血管に負担がかかりやすいと言われています。

さらに、抗凝固薬(血を固まりにくくする薬)を服用している場合には、ちょっとした損傷でも出血が広がりやすいようです。

「友達はすぐにアザが消えたのに、自分はなかなか引かない…」と不安になる方もいますが、体質や服薬状況によって内出血の消え方には個人差があると考えられています。ですので、多少時間がかかっても大きな異常でない場合が多いとされています。

#術後内出血

#内出血の原因

#血管損傷

#体質の違い

#術後ケア

内出血の色や経過からわかる回復ステップ

血液の分解による色の変化

術後に現れる内出血は、時間の経過とともに色が変化していくのが特徴だと言われています。これは皮下に漏れ出した血液中のヘモグロビンが分解されていくためで、赤紫色から青紫色、さらに緑や黄色へと移行していくのが一般的な流れとされています(引用元:みやがわ整骨院)。

例えば手術直後には赤みが強いアザのように見えますが、数日経つと血液が酸素と反応して青紫に変化すると言われています。その後、分解が進むにつれてビリベルジンやビリルビンといった物質に変わり、緑や黄色を帯びていくのです。

「色が変わってきているのは改善に向かっているサイン」と捉えると、少し安心できるのではないでしょうか。

内出血の回復にかかる期間と個人差

通常、内出血はおよそ1〜2週間ほどで目立たなくなるケースが多いとされています(引用元:みやがわ整骨院)。ただし、これはあくまで目安であり、個人の体質や年齢、生活習慣、服薬の有無などによって差があると言われています。血流の循環が良い人は比較的早く吸収されやすい一方で、冷えやすい体質や血液が固まりにくい薬を服用している場合は少し長引くこともあるようです。

「友達はすぐに黄色っぽくなって薄れていったのに、自分はまだ赤紫のまま…」と感じることもあるかもしれませんが、これは珍しいことではありません。むしろ正常な経過の中で起きる個人差と考えられており、焦らずに経過を観察することが大切だとされています。

#術後内出血

#色の変化

#回復ステップ

#個人差

#術後経過

これは要注意!異常な内出血の見分け方と受診のタイミング

異常を疑うサインとは?

術後の内出血は、多くの場合自然に改善すると言われていますが、中には注意が必要なケースもあります。例えば、内出血の範囲が日に日に広がっていく、あるいは赤黒い色が長期間そのまま残っている場合は要注意だと考えられています(引用元:みやがわ整骨院)。また、患部に強い熱感や腫れ、ズキズキとした強い痛みがある場合も異常のサインとされています。

さらに、全身に影響が出て発熱や化膿のような症状が伴うときは、感染の可能性があるため、早めの来院がすすめられています。こうした症状は「単なる内出血の経過」ではない可能性が高いと考えられ、専門家の判断を仰ぐことが安心につながるでしょう。

自己判断を避け、医療機関に相談を

「これくらいなら大丈夫かな」と自己判断して放置する方もいますが、それが再出血や感染リスクにつながる場合もあると言われています。内出血が長引く、もしくは日常生活に支障を感じるほどの痛みや腫れが続くときには、医療機関での検査を受けることが安心につながると考えられています(引用元:みやがわ整骨院)。

「少しでも不安を感じたら、医師や専門家に相談する」ことが大切だとされています。異常を見逃さず、早めに行動することで安心して回復を迎えられる可能性が高まると言われています。

#術後内出血

#異常サイン

#感染リスク

#早期来院

#再出血注意

正しいセルフケア法:冷却から温熱・栄養まで段階的に回復サポート

術後直後は「冷却」で出血を抑える

術後の内出血に対して、まず大切なのは初期のケアだと言われています。手術当日や翌日は、患部を冷やすことで血管が収縮し、出血や腫れを抑えやすくなると考えられています。具体的には、氷嚢や保冷剤をタオルで包み、15〜20分程度を目安に冷却する方法が一般的とされています(引用元:みやがわ整骨院)。冷やしすぎると逆に血流が悪くなる可能性もあるため、間隔をあけながら行うのが安心です。

数日後は「温熱」で血流を促す

腫れや熱感が落ち着いてきた段階では、今度は温めるケアが役立つとされています。ぬるめのお風呂に入ったり、蒸しタオルを軽く当てることで血流を促し、内出血の吸収をサポートしやすいと言われています(引用元:BLBはり灸整骨院)。冷却と温熱を正しく切り替えることが、自然な回復の流れにつながると考えられています。

栄養サポートで体の回復を支える

内出血の改善には、食事からの栄養補給も大切だとされています。特にビタミンCは毛細血管を丈夫にし、ビタミンKは血液の凝固を助ける栄養素として知られています。また、たんぱく質は血液や組織の修復に関わるため、魚・肉・大豆製品などを意識して取り入れることが望ましいとされています(引用元:みやがわ整骨院)。

軽い運動で血流を促進

安静にしすぎると血流が滞り、内出血の吸収が遅くなることもあると言われています。術後の経過を見ながら、散歩や軽いストレッチなどで体を少しずつ動かすことが回復を助けるとされています。ただし、患部を直接揉むようなマッサージは避け、必ず医師や専門家に確認することが大切です(引用元:みやがわ整骨院)。

#術後内出血

#セルフケア

#冷却と温熱

#栄養サポート

#軽い運動

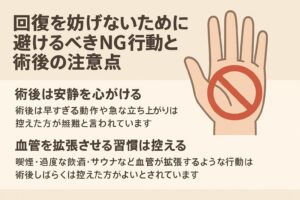

回復を妨げないために避けるべきNG行動と術後の注意点

安静の大切さと動作の注意

術後の内出血を悪化させないためには、安静が欠かせないと言われています。特に手術直後は体が回復に集中している時期のため、早すぎる動作や急な立ち上がりは血管に負担をかけやすいとされています(引用元:整体oasis)。

「少し動いても大丈夫かな?」と思ってしまうこともありますが、焦らずにゆっくりと行動することが安心につながります。過度な動きは内出血の範囲を広げたり、腫れを長引かせる可能性があるため、休養を優先することが大切だと考えられています。

血管を拡張させる習慣を控える

また、生活習慣の中で避けたいのが血管を拡張させる行為です。喫煙や過度の飲酒、そしてサウナなどは血流を急激に増やし、内出血を悪化させる要因になりやすいと言われています(引用元:BLBはり灸整骨院)。

例えば「術後すぐにサウナで汗を流せば早く改善するのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、むしろ逆効果になることがあると考えられています。血管拡張により再出血や腫れを引き起こすリスクがあるため、術後しばらくは控えることが望ましいとされています。

まとめ

術後は「安静」と「血管に負担をかけない生活」を意識することが回復への近道だとされています。動作はゆっくり、生活習慣も無理のない範囲で整えることが大切です。不安なときは一人で判断せず、医師や専門家に相談することが安心につながるでしょう。

#術後内出血

#術後注意点

#安静の重要性

#血管拡張に注意

#生活習慣改善

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す