1.肩甲骨とは?:位置・構造をわかりやすく解説

肩甲骨がどこにあるか/片側・左右/骨の形状・特徴

「ねぇ、肩のあたりがなんだか張ってるなぁ」というとき、実はその裏側で重要な骨が“控えて”いるんだよね。それが「肩甲骨」という骨。背中側、ちょうど左右に一対で、本来なら肩関節まわりを支える逆三角形状の平たい骨と言われています。

例えば、右肩、左肩、それぞれに“肩甲骨”があるから、左右で体を動かす土台に立っているようなイメージ。形としては「上角」「下角」「内側縁」「外側縁」などいくつもの“角”や“ふち”があって、まるで背中に張り付いた三角の“盾”のようです。ウィキペディア

この構造があるからこそ、腕を自由自在に動かしたり、肩まわりの姿勢を支えたりできると言われています。

周囲の骨(鎖骨・上腕骨・肋骨)との関係

では、この肩甲骨は周囲の骨とどんな風につながっているのか?まず、前側にある“鎖骨”とも関係があって、肩甲骨の肩峰(けんぽう)という突起が鎖骨と関節(肩鎖関節)をなしているんだ。ウィキペディア

さらに、腕の骨である“上腕骨”とも密接な関係。肩甲骨の外側にある“関節窩(かんせつか)”という受け皿が、上腕骨の骨頭と“肩甲上腕関節”を形成して、腕を振ったり上げたりする動きを可能にしていると言われています。TheSkeletalSystem

また背中側では、“肋骨”にそって肩甲骨の前面(肋骨面)が位置していて、まるで肋骨に「ぴたっ」と寄り添うようにしている構造です。ウィキペディア

だから、「肩甲骨」という言葉一つを掘ると、肩・腕・背中・肋骨、さらには姿勢までも整える重要な“骨の橋渡し役”だとわかるんですね。

解剖学的名称・由来(例:英語 Scapula 等)

最後に、呼び方についても触れておきましょう。肩甲骨は英語で “Scapula” と言われており、学術的にはこの名称が使われることが多いです。日本語では「肩甲骨(けんこうこつ)」または「肩胛骨(けんこうこつ)」とも表記されることがあります。ウィキペディア

この名称の由来をたどれば、肩甲骨が肩帯(肩まわりの骨格構造)の一部として、上肢と胴体(体幹)をつなぐ骨であるという歴史的な理解が背景にあると言われています。

つまり、「肩甲」という言葉が「肩まわりを甲(よろい)のように覆う骨」というニュアンスを持っており、「骨」と付くことでその構造的な意義を含んでいるわけです。

こうした名称を知っておくと、ストレッチやケアを考えた時に「どこの骨?」「どう動く骨?」と理解が深まります。

#肩甲骨 #肩甲骨とは #肩甲骨構造 #肩甲骨位置 #解剖学

2.肩甲骨の主な役割・動き:なぜ重要なのか

腕・肩を動かす上での土台としての機能

「ねぇ、腕ってどうしてあんなに自由に上げ下げできるの?」なんてふと思ったことありませんか?実はその“自由さ”の裏側にあるキーパーソンが肩甲骨という骨なんです。肩甲骨は腕や肩を動かす上でまさに“土台”として機能していると言われています。例えば、腕を上げるとき、ただ上腕骨が動くだけではなくて、肩甲骨が連動して動いてこそスムーズに上がるようになるんですね。note(ノート)

この骨のまわりには、いろいろな筋肉が付着していて、肩甲骨がしっかり動くことでその筋肉たちも働きやすくなるんです。たとえば、肩甲骨に動きが制限されてしまうと「腕が思うように上がらない」「肩が重たく感じる」といった感覚が生まれやすいと言われています。belluna-pilates.com

だからこそ、「今日は腕がだるいな」「肩がうまく動かないな」と感じたときには、単に肩だけをチェックするのではなく、肩甲骨の“動き”を意識してみることが大切なんです。

姿勢・背中・肩の連携における肩甲骨の役割

「私、猫背ぎみかも…」という人、実はその背景に肩甲骨の“位置”や“動き”のクセがあることも多いんです。肩甲骨は背中側に左右一つずつあって、背骨や肋(ろっ)骨と連携し、姿勢や背中、肩とのつながりを担っていると言われています。Re’ starts – Re’starts与野駅 パーソナルジム×整体院

例えば、肩甲骨が外側に開いた状態(“外転”された状態)だと、肩が前に出やすくなり、結果として巻き肩・猫背になりやすくなるとも言われています。さかぐち整骨院 一方で、肩甲骨が背骨の方に寄って安定している(“内転”された状態)人は、自然と背筋が整いやすいという観察もあるようです。

また、肩甲骨は「肩・背中・体幹(たいかん)」の筋肉が付着する“ハブ”のような構造なので、ここがうまく機能しないと筋肉のバランスが崩れやすく、肩だけでなく首・背中まで影響が出ることもあるんだとか。だから、姿勢改善や肩こりケアを考えるときには、この肩甲骨を“じゃまされずに動かせるか”がポイントになってきます。

肩甲骨の代表的な動き(挙上・下制・内転・外転・上方回旋・下方回旋)

では、具体的に肩甲骨にはどんな動きがあるのか?代表的なものを6つご紹介しましょう。まず「挙上(きょじょう)」は肩甲骨が上にスライドする動き、「下制(かせい)」はその逆で下にスライドする動きです。note(ノート)次に「内転(ないてん)」は肩甲骨が背骨側に寄る動き、「外転(がいてん)」は肋骨から外側に開く動きですね。shoulder-function.comそして、「上方回旋(じょうほうかいせん)」は腕を上げる際に肩甲骨の上角が外上方向に回る、一方「下方回旋(かほうかいせん)」はその逆方向に回る動きです。shoulder-function.com

このように、肩甲骨は単拍子で動くわけではなく、例えば腕を大きく挙げる際には「上方回旋+外転+挙上」が合わさって動くと言われています。shoulder-function.com だから、「肩を上げたのに肩甲骨だけ固まってるな…」というときには、腕だけで動かそうとせず、肩甲骨のこれらの動きを“させてあげる”ことが肝心です。

#肩甲骨 #肩甲骨の役割 #肩甲骨の動き #姿勢改善 #腕肩土台

3.肩甲骨と不調の関係:肩こり・姿勢・痛みの原因に

肩甲骨の可動性が低下すると、なぜ肩こり・痛みが起こるのか?

肩甲骨は肩関節の動きを支える重要な骨であり、その可動性が低下すると、肩こりや痛みの原因となることがあります。

-

筋肉の緊張と血行不良:肩甲骨の動きが制限されると、周囲の筋肉(僧帽筋、大菱形筋、小菱形筋など)が過度に緊張し、血行が悪化します。これにより、筋肉内に老廃物が蓄積し、痛みやこりを引き起こすことがあります。

-

神経の圧迫:肩甲骨の動きが制限されると、肩甲背神経などの神経が圧迫され、痛みやしびれを感じることがあります。

-

姿勢の悪化:肩甲骨の可動性が低下すると、姿勢が悪化し、肩や首への負担が増加します。これにより、肩こりや痛みが悪化することがあります。

姿勢(猫背・巻き肩・スマホ首)との関連

肩甲骨の可動性低下は、姿勢の悪化と密接に関連しています。

-

猫背:肩甲骨が外転し、前に出ることで、背中が丸まり、猫背の姿勢になります。これにより、肩や首への負担が増加し、痛みやこりが生じやすくなります。

-

巻き肩:肩甲骨が前に引っ張られることで、肩が前に出る巻き肩の姿勢になります。これにより、肩や首への負担が増加し、痛みやこりが生じやすくなります。

-

スマホ首:長時間スマートフォンを使用することで、肩甲骨の可動性が低下し、首が前に出るスマホ首の姿勢になります。これにより、首や肩への負担が増加し、痛みやこりが生じやすくなります。

よくある症状例(肩甲骨あたりの痛み・背中の張り・肩があがりにくい)

肩甲骨の可動性低下により、以下のような症状が現れることがあります。

-

肩甲骨あたりの痛み:肩甲骨周辺の筋肉が緊張し、痛みを感じることがあります。

-

背中の張り:肩甲骨の動きが制限されると、背中の筋肉が過度に緊張し、張りを感じることがあります。

-

肩があがりにくい:肩甲骨の可動性が低下すると、肩を上げる動作が制限され、肩があがりにくくなることがあります。

#肩甲骨 #肩こり #姿勢改善 #痛みの原因 #肩甲骨ストレッチ

4.セルフチェック&ケア:自分の肩甲骨の状態を知ろう

簡単にできるチェック方法(壁ピタ・手を後ろで組む等)

「肩甲骨って自分でチェックできるの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。実は、簡単なセルフチェックで肩甲骨の状態を知ることができます。例えば、「壁ピタ」や「手を後ろで組む」などの方法があります。

-

壁ピタチェック:壁に背を向けて立ち、かかと、お尻、肩、後頭部を壁につけます。その状態で、腰の後ろに手を入れてみてください。手がスムーズに入る場合、肩甲骨の可動性が良好と考えられます。逆に手が入らない、または無理に入れようとすると痛みがある場合、肩甲骨の可動性が低下している可能性があります。

-

手を後ろで組むチェック:両手を背中の後ろで組み、肩甲骨を寄せるようにしてみてください。肩甲骨がしっかりと寄る感覚が得られれば、可動性が良好です。寄らない、または痛みを感じる場合、肩甲骨の動きが制限されている可能性があります。

これらのチェックを日常的に行うことで、肩甲骨の状態を把握しやすくなります。

肩甲骨まわりをゆるめる/ほぐすストレッチ・エクササイズ紹介

肩甲骨の可動性を高めるためには、日々のストレッチやエクササイズが効果的です。以下にいくつかの方法をご紹介します。

-

肩甲骨回し:両肩を前から後ろへ大きく回します。10回を1セットとして、1日に2〜3セット行うと効果的です。

-

肩甲骨寄せ:両肘を曲げて、肩甲骨を背中で寄せるようにします。この動作を10回繰り返します。

-

胸を開くストレッチ:両手を後ろで組み、胸を開くようにして肩甲骨を寄せます。この状態を10秒間保持し、3回繰り返します。

これらのエクササイズは、肩甲骨の可動性を高め、肩こりや姿勢改善に役立つと言われています。

注意点・無理をしないためのポイント

ストレッチやエクササイズを行う際には、以下の点に注意してください。

-

無理をしない:痛みを感じる手前で止め、無理に動かさないようにしましょう。痛みが強くなる前に中止することが大切です。

-

呼吸を止めない:ストレッチ中は呼吸を止めず、リラックスして行うことが重要です。呼吸を止めると筋肉が緊張し、効果が減少する可能性があります。

-

継続する:1回だけでなく、毎日少しずつ続けることが効果的です。継続することで、肩甲骨の可動性が向上し、肩こりや姿勢改善に繋がります。

-

専門家に相談する:痛みが続く場合や不安がある場合は、無理せず専門家に相談することをおすすめします。

これらのポイントを守りながら、セルフケアを行うことで、肩甲骨の健康を保ちやすくなります。

#肩甲骨セルフチェック #肩甲骨ストレッチ #肩こり解消 #姿勢改善 #肩甲骨ケア

5.日常生活で意識したい習慣&予防:肩甲骨を“使える骨”にする

デスクワーク・スマホ時間が長い人の対策

「最近、肩がだるくて…」「スマホ見てると首や肩が重いなぁ」という話、よく聞きますよね。実は、長時間デスクワークやスマホなど同じ姿勢が続くことが、肩甲骨の動きを妨げて、肩まわりの不調につながると言われています。ソフトバンクニュース

例えば、パソコン画面をずっと見つめて前かがみになったり、スマホを低い位置で操作したりすると、肩甲骨が「外側へ開いた」り「下にずれたり」しやすいんだそうです。医療法人社団 東整会 東京神田整形外科クリニック

そこで無理のない対策として、1時間に一度だけでも立ち上がって肩をすくめてから下す、胸を軽く開く運動を1分程度行う。スマホはなるべく目線の高さに持つようにする。こうした“ながら対策”を取り入れることで、肩甲骨が固まらずにすむと言われています。note(ノート)

姿勢の整え方・肩甲骨を正しい位置に保つための習慣

「正しい姿勢ってなんだか硬く感じる…」と思う方もいるかもしれませんが、肩甲骨を正しい位置にキープするためには、習慣化しやすいちょっとした意識が鍵です。例えば、座っている時でも背筋を少し伸ばし、肩を軽く後ろへ引いて肩甲骨が背骨に近づくような“肩甲骨寄せ”の意識を持つだけでも変化が出ると言われています。医療法人社団 東整会 東京神田整形外科クリニック

また、肩甲骨の“位置”としては、上の角が胸椎2番あたり、背骨から内側縁まで指3〜4本分という目安が紹介されています。医療法人社団 東整会 東京神田整形外科クリニック

「胸を張りつつ、顎を軽く引く」「肘を軽く後ろに引く」「時々背伸びを入れる」など、小さな習慣を日常に入れることで、肩甲骨が「使える骨」として機能しやすくなるんです。

運動・筋トレ・ストレッチを習慣化するコツ

「さあ運動しよう!」と気合を入れるのも良いですが、長続きさせるには“習慣化”がポイント。肩甲骨まわりを動かすストレッチや簡単な筋トレを、日々のルーチンに組み込むと良いと言われています。例えば、朝起きたら1セット、仕事終わりに1セットという具合に。整体ステーション

おすすめの方法として、「肘を大きく回す」「背伸びをして肩甲骨を寄せる」「壁に手をついて腕をスライドさせる」など、特別な道具がなくてもできる動きが紹介されています。整体ステーション

さらに「無理をしない」「回数を少なめに始める」「左右差を気にする」というポイントを守ると、習慣にしやすく、肩甲骨が固まってしまうリスクを減らせると言われています。公益財団法人 運動器の健康・日本協会

#肩甲骨習慣

#デスクワーク対策

#姿勢改善

#肩甲骨ケア

#ストレッチ習慣

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

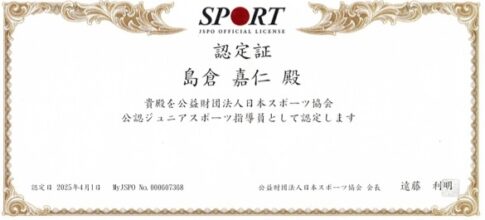

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す