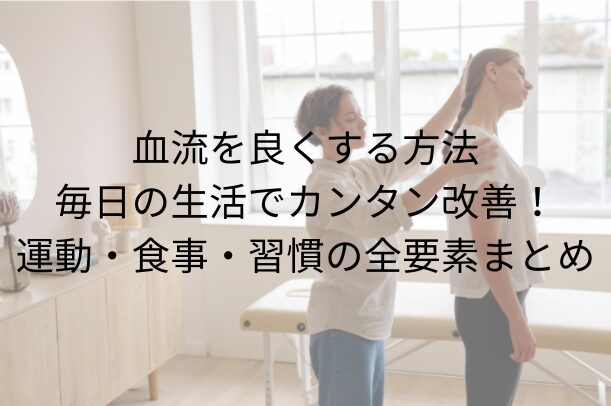

1.なぜ今、血流改善が必要?|原因と体への影響をやさしく解説

2.日常に取り入れやすい習慣ベスト6

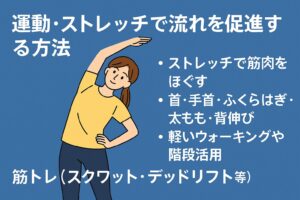

3.運動・ストレッチで流れを促進する方法

4.食事とサポート栄養素で血流を整える

血流を良くするためには、食事の工夫が大きな鍵になると言われています。日々の食卓に少し意識を加えるだけで、体の巡りをサポートできる可能性があるそうです。ここでは、栄養素や調理法、さらにホルモンバランスに関わるポイントを紹介します。

ビタミンE・ポリフェノール・鉄分・オメガ3を含む食材

抗酸化作用が期待されるビタミンEを含む「アーモンド」、ポリフェノールが豊富な「ブルーベリー」、鉄分を補える「ほうれん草」、血流改善と関連があるといわれるオメガ3を含む「青魚」、体を温める「しょうが」などは、血液の巡りをサポートする食材として知られています(引用元:トマリギ)。普段の食事に取り入れやすく、手軽に栄養を補えるのが魅力です。

調理法の工夫

同じ食材でも、調理法によって体への影響が変わるといわれています。油を多く使う揚げ物は避け、蒸す・ゆでるといった調理法を選ぶことで、余計な脂質を減らしながら素材本来の栄養を活かしやすくなるそうです。例えば、ほうれん草を蒸してサラダにしたり、青魚をグリルで焼いたりするだけでも、体にやさしい一皿になります(引用元:天然生活)。

アディポネクチンを増やす生活のポイント

「アディポネクチン」というホルモンは血流や代謝のサポートに関わっているとされ、これを増やすことが注目されています。具体的には、食物繊維を含む野菜や豆類、良質なタンパク質をとること、適度な運動、そして十分な睡眠が大切だと言われています(引用元:藤接骨院グループ)。バランスの良い生活リズムが、ホルモンを整え、血流改善につながる可能性があるのです。

まとめ

血流を整えるためには、栄養素を意識した食材選びに加えて、調理法や生活習慣の工夫が欠かせないと言われています。アーモンドや青魚などを日常的に取り入れつつ、油を控えた料理を心がけ、さらに睡眠や運動も合わせて実践することで、体の巡りをサポートしやすくなるのではないでしょうか。

#血流改善

#食事改善

#栄養素

#生活習慣

#アディポネクチン

(引用元:https://www.wisteria-g.com/blog/ketsuryuryoku_rakutore/)

(引用元:https://tomaligi.jp/10074/)

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5851/)

5.安全に、継続するためのコツ&注意点

血流改善のために運動や温活を始めるのは良いことですが、無理をしてしまうと体に負担がかかると言われています。大切なのは、長く続けられる工夫と安全面への配慮です。ここでは、特に気をつけたいポイントを紹介します。

過度な温活や運動、サプリ過剰によるリスク

「もっと効果を出したい」と思って頑張りすぎると、かえって逆効果になる場合があると言われています。例えば、熱いお風呂に長時間浸かりすぎたり、過度な運動をしたりすると、のぼせや頭痛、動悸を招く恐れがあるそうです。また、サプリメントを必要以上に摂ると胃腸に負担をかける可能性があるとされています。適度な量を守ることが安心につながります。

体調・季節で調整すること

血流改善の取り組みは、体調や季節によって強弱をつけることが大切だといわれています。冬は体が冷えやすいため温める工夫を中心に、夏は汗をかきやすいので軽めの運動を取り入れる程度がちょうど良いとされています。無理に同じルーティンを続けるよりも、季節やその日の体調に合わせて調整した方が、長く取り組みやすいのです。

ストレッチ時の注意点

ストレッチは血流を促すサポートになると言われていますが、やり方を間違えると効果が薄れる可能性があります。くまのみ整骨院では、入浴後の体が温まった状態で行うこと、呼吸を止めずにゆっくり伸ばすこと、反動をつけずに20〜30秒キープすることがポイントだと紹介されています。こうした注意点を守ると、無理なく続けやすいそうです。

まとめ

血流改善は継続してこそ意味があるとされています。そのためには「やりすぎない」「季節や体調に合わせる」「正しい方法を守る」といった工夫が欠かせません。安全に続ける意識を持つことで、体の巡りをサポートする習慣が日常に根付きやすくなるのではないでしょうか。

#血流改善

#安全な習慣

#ストレッチ

#温活

#健康維持

(引用元:https://tomaligi.jp/10074/)

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5851/)

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す