1.大胸筋とは?構造・役割・部位別の特徴

「大胸筋(だいきょうきん)」は、胸の前面を広く覆っている筋肉で、腕を動かすときに欠かせない存在です。日常ではドアを押す、重い荷物を持ち上げるなど、意外と頻繁に使われています。筋トレ好きの人だけでなく、姿勢を整えたい人にも関係が深い筋肉と言われています(引用元:https://smartlog.jp/72967)。

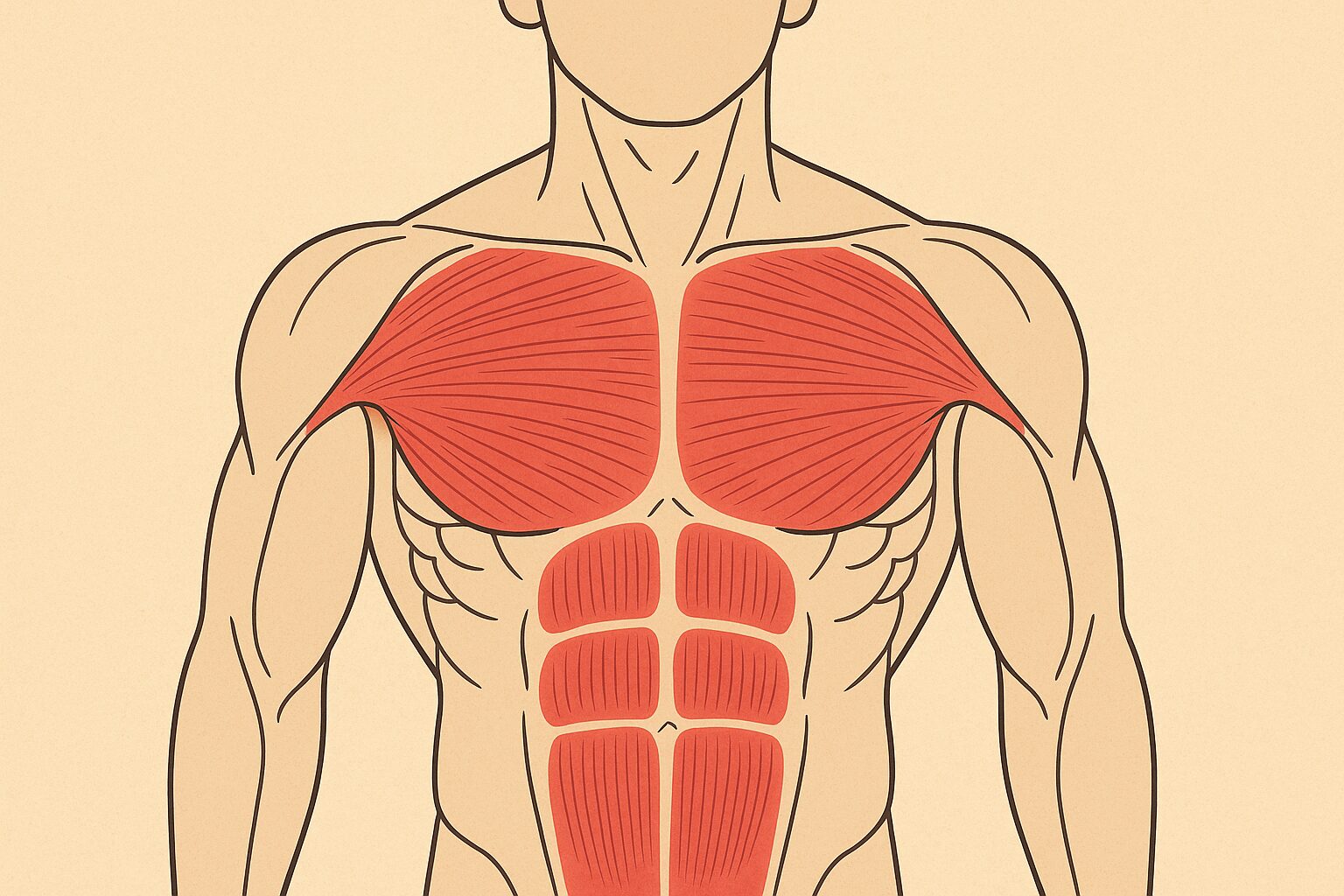

大胸筋の位置・構造と三部位の特徴

大胸筋は、鎖骨・胸骨・肋骨あたりから始まり、上腕骨の前側につながっています。この「つながり」を専門用語では「起始(きし)と停止(ていし)」と呼びます。つまり、上半身の前側で、鎖骨から腕のつけ根にかけて広がる扇状の形をしているわけです(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

さらに大胸筋は、上部・中部・下部の三つに分けて考えるとわかりやすいです。

-

上部は鎖骨のすぐ下にあり、腕を上方向に持ち上げるときに働きます。

-

中部は胸の中央で、腕を前に押し出す動作をサポートします。

-

下部はみぞおち付近に広がり、腕を下へ引く動きに関わっています。

こうした働きから、バランスよく鍛えることが見た目だけでなく、体の機能にも良い影響を与えると言われています。

大胸筋を鍛える理由と効果

「胸板を厚くしたい」「猫背を改善したい」と感じる方には、大胸筋トレーニングが有効とされています。大胸筋を動かすことで、胸を開く姿勢がとりやすくなり、呼吸もしやすくなる傾向があるようです(引用元:https://takumee.jp/pgym/magazine/training/08)。

また、筋肉を動かすことで血流が促され、上半身のバランスが整うといった機能的な面も指摘されています。

ただし、「上部だけ」「腕の筋肉ばかり」といった偏りは、肩こりや姿勢の崩れにつながる場合もあるため注意が必要です。鍛えるときは、フォームを丁寧に確認しながら行うのがポイントと言われています。

#大胸筋 #筋トレ初心者 #姿勢改善 #胸トレ #解剖学トレーニング

2.大胸筋を鍛えるメリットと注意点

「胸の筋トレって、見た目を良くするためだけ?」

そんなふうに思っている人、実は多いんです。でも、大胸筋を鍛えることには、見た目以外にも意外なメリットがあると言われています。

鍛えることで得られる効果

まず一番わかりやすいのは、厚い胸板をつくる効果。男性なら自信を持てるシルエット、女性なら自然なバストアップが期待できると言われています(引用元:https://smartlog.jp/72967)。

それだけでなく、胸を開く姿勢が取りやすくなり、背筋が自然と伸びる傾向があるそうです。結果的に、姿勢改善や呼吸のしやすさにもつながるとされています(引用元:https://takumee.jp/pgym/magazine/training/08)。

さらに、筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、体が疲れにくくなると感じる人もいます。これは大胸筋が上半身の大きな筋肉であるため、トレーニングによって消費エネルギーが高まりやすいからだと考えられています。

鍛えないとどうなるか

逆に、大胸筋をほとんど使わない生活を続けると、胸部の筋バランスが崩れやすいと言われています。

特にデスクワーク中心の人は、肩が前に出て猫背気味になりやすい傾向があります。こうした姿勢のクセが続くと、肩こりや首のこわばりを感じやすくなることもあるようです(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

ケガや誤ったフォームによるリスク

大胸筋トレーニングでよくあるのが、フォームの崩れや反動の使いすぎです。たとえば、ベンチプレスや腕立て伏せで腰を反らせすぎると、肩関節や腰に負担がかかる可能性があります。

また、筋肉を大きくしたい一心で重量を上げすぎると、腱を痛めるケースも報告されています。フォームが正しくないと、狙った部位に効かず、首や肩に余計な力が入ってしまうことも。

そのため、トレーニング前には軽くストレッチを行い、可動域を広げてから行うのが良いと言われています。鏡を使ってフォームを確認したり、動画を撮って動きを見直すのもおすすめです。

#大胸筋トレーニング #姿勢改善 #筋トレ初心者 #フォームチェック #健康維持

3.初心者〜中級者向け:大胸筋の効果的なトレーニングメニュー

「大胸筋を鍛えたいけど、何から始めればいいの?」

そんな人、多いですよね。実は、ポイントを押さえれば初心者でも自宅でしっかり胸を鍛えることができると言われています。ここでは、自重トレからジムでの本格メニューまで、段階的に紹介します。

器具なし(自重)でできる種目

まずは王道のプッシュアップ(腕立て伏せ)。基本フォームは、手を肩幅よりやや広めに置き、体を一直線にキープ。胸が床に近づくギリギリまで下ろし、ゆっくり押し上げましょう。

「ナロープッシュアップ(手幅を狭く)」は腕の内側と大胸筋の内側に効くと言われています。

また、**デクラインプッシュアップ(足を台に乗せる)**は上部大胸筋を刺激できる方法として人気です(引用元:https://smartlog.jp/72967)。

自重トレーニングのメリットは、体への負担が少なくフォームを確認しやすい点です。慣れてきたら回数を増やすより、動作をゆっくり行う“スロープッシュアップ”もおすすめです。

ダンベル・バーベル・マシンを使った種目

ジムや器具が使える場合は、インクラインダンベルプレスやフラットベンチプレスが基本になります。

-

インクライン(角度をつけたベンチ)では上部大胸筋に効きやすく、胸を引き上げるような形になります。

-

フラットベンチでは中部全体をまんべんなく刺激できます。

-

さらにケーブルクロスオーバーを組み合わせると、筋肉の収縮を意識しながら内側まで効かせられると言われています(引用元:https://takumee.jp/pgym/magazine/training/08)。

フォームは、肩をすくめない・胸を張る・肘を下げすぎない。この3点を意識することが大切です。1種目につき10回×3セットが目安とされていますが、フォーム重視で行うのが基本です。

部位別の効かせ方とよくある誤り

上部・中部・下部をそれぞれ意識すると、大胸筋全体がバランスよく発達しやすいと言われています。

-

上部:インクライン系(角度をつける)で胸の上を引き締める。

-

中部:フラットプレスで厚みを出す。

-

下部:デクラインプレスやディップスで下方向に引く動作を意識。

よくある間違いは、反動を使って重さを上げること。勢いに頼ると胸ではなく腕や肩に力が逃げてしまうため、常に“胸で押す”意識を持つことがポイントです(引用元:https://myprotein.jp/blog/training/pectoralis-major-training-guide/)。

#大胸筋トレーニング #プッシュアップ #インクラインプレス #筋トレ初心者 #ジムトレーニング

4.大胸筋を鍛えるための補助・応用テクニック/器具活用/自宅vsジム

「大胸筋のトレーニング、いつも同じメニューでマンネリしてきた…」

そんなときに役立つのが、補助テクニックや器具をうまく使った応用トレーニングです。自宅でもジムでも、少し工夫するだけで刺激を変えられると言われています。

自宅でできる工夫と器具の活用法

「ジムに行けないから胸トレは無理」と思っていませんか? 実は、身近なアイテムで十分効果的に鍛えられるそうです。

たとえば、椅子や台を使ったデクラインプッシュアップ。足を高くすることで、重心が上部大胸筋に移り、より強い刺激を与えられると言われています(引用元:https://smartlog.jp/72967)。

また、ペットボトルやリュックに重りを入れて簡易ダンベルとして使う方法もおすすめ。筋肉は“負荷の変化”に反応するため、少しの工夫でも効果が感じやすくなると言われています。

ジムならではの器具活用テクニック

ジムに通える人は、マシンやケーブルを使って「角度」と「可動域」を意識すると良いでしょう。

-

マシンプレス:フォームを安定させつつ、負荷を一定に保てる。

-

ケーブルクロスオーバー:大胸筋の内側をしっかり寄せる意識がしやすい。

-

スミスマシン:安全バーを使うことで一人でも重さを調整しやすい。

特にケーブル系は、筋肉を「伸ばす」「縮める」両方の感覚をつかみやすいとされています(引用元:https://takumee.jp/pgym/magazine/training/08)。

トレーニングスケジュールと栄養・休息のポイント

「週に何回やればいい?」という質問をよく聞きますが、初心者〜中級者の場合、週1〜2回でも十分とされています。筋肉は“トレーニング中”ではなく“休んでいるとき”に成長するため、休息をとることが重要です。

食事では、たんぱく質を意識的に摂取するのがポイント。鶏むね肉や豆腐、プロテインなどをうまく活用し、トレーニング後30分以内の補給が理想とされています(引用元:https://myprotein.jp/blog/training/pectoralis-major-training-guide/)。

また、睡眠やストレッチも超回復を促す大切な時間。筋肉の張りを感じたときは、焦らずに休ませることがトレーニング効率を高めると言われています。

#大胸筋トレーニング #自宅トレ #ジムトレーニング #筋トレ初心者 #超回復

5.大胸筋のストレッチ・ケア・維持方法

トレーニングで大胸筋を鍛えたあと、「筋肉が張って硬くなってきた」と感じた経験はありませんか?

実は、鍛えることと同じくらいケアとストレッチが大切だと言われています。筋肉を柔らかく保つことで、可動域が広がり、トレーニング効果も上がる傾向があるそうです。

トレーニング前後に行いたいストレッチ・ウォームアップ/クールダウン

まずトレーニング前は、ウォームアップを兼ねた動的ストレッチがおすすめです。

両腕を大きく前後に回す「アームサークル」や、胸を開いて肩甲骨を寄せる「チェストオープナー」は、大胸筋をじんわり温め、筋肉や関節を動かしやすくすると言われています(引用元:https://smartlog.jp/72967)。

トレーニング後は、静的ストレッチを取り入れるのがポイント。

壁に手のひらを当て、体を反対側にねじることで胸の筋肉をゆっくり伸ばす「ウォールストレッチ」が効果的とされています(引用元:https://takumee.jp/pgym/magazine/training/08)。

呼吸を止めずに、15〜30秒かけて伸ばすことで、筋肉の緊張がやわらぐと言われています。

筋肉の回復・維持に必要なポイント

筋肉を育てるうえで欠かせないのが休息とフォームチェック。

「毎日やった方が早く鍛えられる」と思うかもしれませんが、筋肉は“休む時間”に回復し、成長すると考えられています。週2〜3回のトレーニングに休息日をはさむのが理想的です。

また、左右の筋肉バランスも意識しましょう。ベンチプレスで片方の腕ばかり強く使うと、姿勢の崩れや肩こりの原因になる場合もあります。

フォームを鏡で確認したり、動画でチェックするのも良い方法だと言われています(引用元:https://myprotein.jp/blog/training/pectoralis-major-training-guide/)。

美しい胸板を保つための日常習慣

鍛えた大胸筋を長く保つには、姿勢と生活習慣がカギ。

猫背になると胸が縮こまり、せっかくの胸板が目立たなくなるため、デスクワーク中も“胸を開く意識”を持つのが大切だと言われています。

また、湯船に浸かって血流を促したり、軽いストレッチを日課にするだけでも、筋肉の柔軟性維持に役立つとされています。

「筋トレ・ケア・姿勢」この3つをセットで意識することで、見た目も動きも美しく整う大胸筋をキープしやすくなると言われています。

#大胸筋ストレッチ #筋トレ後ケア #姿勢改善 #ウォームアップ #筋肉回復

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す