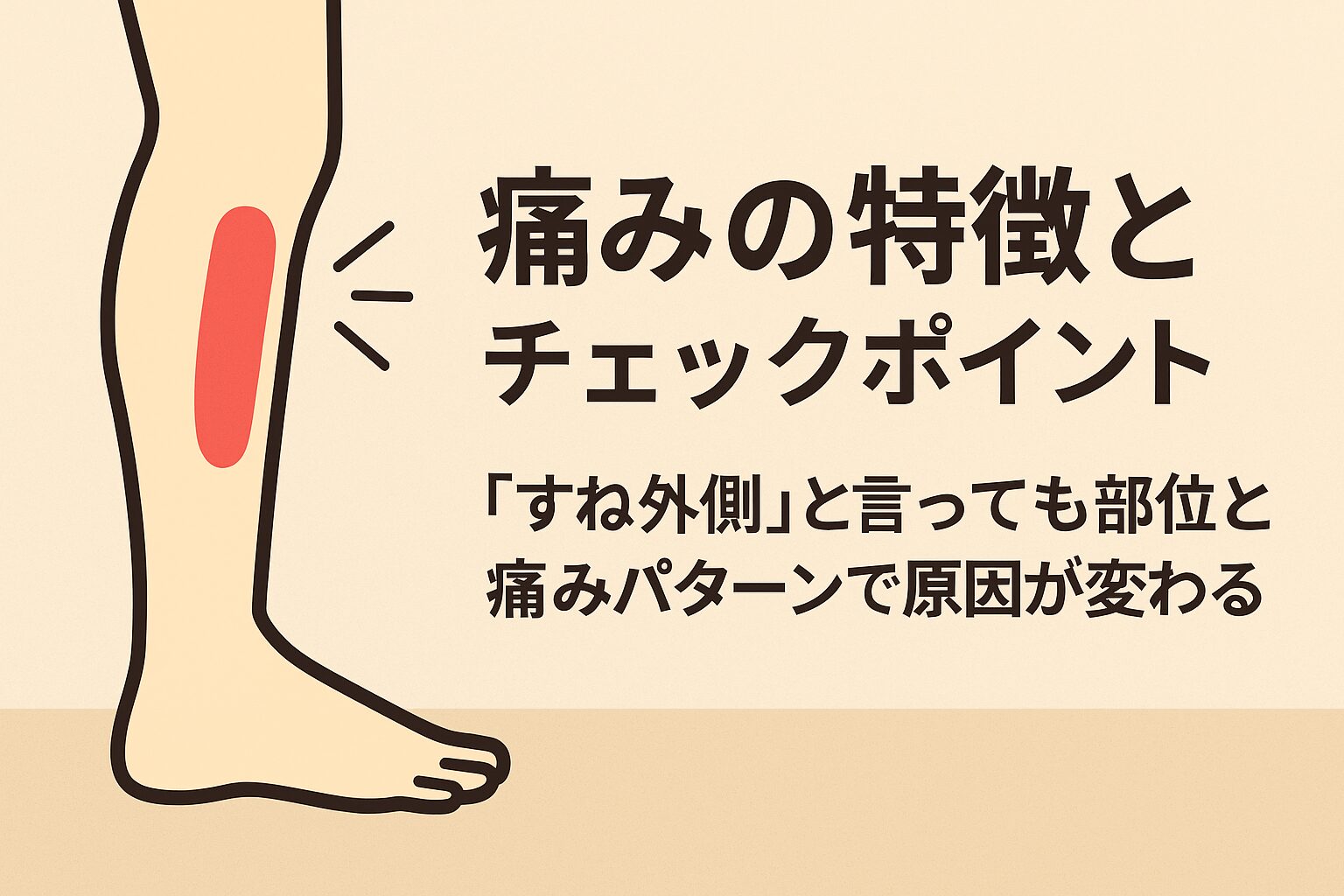

痛みの特徴とチェックポイント ― “すね外側”でも原因は様々

すねの外側あたりが「なんか痛いな…」というとき、実は痛む場所・タイミング・動作でその原因の見当がつくことが多いんです。ここでは典型的な痛みパターンをいくつか挙げながら、「あなたはどれに近い?」と自分でチェックできるようにします。

典型的な痛みパターンと症状別チェックリスト

まず、以下のような痛みパターンを思い浮かべてみてください:

| 痛みパターン | 症状の特徴 | 考えられる傾向 |

|---|---|---|

| 押すと痛む(圧痛) | すね外側の骨近くや筋肉の盛り上がり部を指で押すと「ズーン」や「チクッ」と痛む | 筋膜・筋肉の過緊張、腱の炎症、局所的な硬結など |

| 運動中だけ痛む | 歩行・ランニング・ジャンプ中に痛みが出て、休むと弱まる/消える | 過使用、使いすぎ、疲労・炎症型の負荷 |

| 安静時にもズキズキ痛む | 夜間や寝ているとき、じっとしていても痛みがある、眠れない | 炎症が進行している、骨・骨膜の関与、ストレス反応など |

次に、以下のチェック項目を自分に当てはめてみてください:

チェックリスト:あなたの痛みタイプはどれに近い?

-

痛む位置

・すねの骨際(骨のすぐそば):骨膜・筋膜関与の可能性あり

・骨の少し離れた筋肉部:筋肉・腱の問題の可能性 -

痛むタイミング

・運動開始直後 → 筋肉が温まっていない状態での負荷

・運動後〜翌日 → 累積疲労・炎症型

・夜間/安静時にも痛む → 炎症性 or 骨関与の可能性注意 -

動作による痛みの出方

・つま先を持ち上げる動作で痛む(背屈)

・足を内側外側にひねると痛い(回旋ストレス)

・ジャンプ・着地でズシッとくる痛み -

その他の伴う症状

・腫れ・熱感・赤み:炎症が強め

・しびれ・ピリピリ感:神経が関係している可能性

・可動域制限:動かしづらさが出ることも

このチェックをやってみて、「押すと痛むけど運動中は軽い痛み」「夜間はそれほど痛くない」など、一つのタイプに近いものが見つかると思います。もちろん、複数タイプが混ざっていることもありえます。

「これは押すと痛むタイプかな?」と思えたら、筋膜・筋肉系のアプローチを優先。「運動中にズキズキする」「安静時にも痛みが残る」なら、少し慎重に炎症や骨の関係も考えるべきという見当が立てられます。

次の章では、こうしたチェックをもとに、代表的な原因ごとに「マッサージできる/注意すべき」ケースを掘り下げていきますね。

#すね外側痛み #痛みパターン #チェックリスト #圧痛 #運動時痛

考えられる主な原因とマッサージ可否の見極め

すねの外側に痛みが出たとき、原因は一つとは限りません。ここでは代表的なものを挙げながら、「この原因ならマッサージしてもいい/注意すべき」パターンを一緒に見ていきましょう。

シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)

概要・特徴

シンスプリントは「すねの骨(脛骨)の骨膜に繰り返し負荷がかかって炎症を起こすもの」として知られています。ランニングやジャンプの反復動作で多く見られると言われています。広島県の整体院は セラピストプラネット+1

マッサージ有効なケース

-

初期段階で、痛みが強くないとき

-

炎症が局所的で、骨膜へのストレスが強くないと仮定できるとき

-

筋肉・筋膜の硬さ(過緊張)が目立つとき

このようなときは、すね周辺の筋膜やふくらはぎ~脛外側方向の軟部組織を優しくほぐすマッサージや軽いストレッチが痛みの緩和に役立つこともあるとされています。広島県の整体院は セラピストプラネット+1

マッサージを控える/注意すべきケース

-

痛みが鋭く強い、腫れ・熱感がある

-

安静時にも痛みが残る

-

骨膜炎がかなり進行している可能性が疑われるとき

こうした場合、強い揉みほぐしや骨に近い圧迫は逆効果となるリスクがあるため、炎症が落ち着くまで患部は避けて、周辺部のケアにとどめるのが賢明と言われています。理学ボディ+2広島県の整体院は セラピストプラネット+2

腓骨筋腱炎(ふく側腓骨筋炎)

概要・特徴

腓骨筋腱炎は、すね外側から足の裏にかけて走る腓骨筋・腱が過剰なストレスを受けて炎症を起こす状態です。特に足首や外くるぶし近辺に痛みを感じることが多いとされます。miyazawa-seikotsuin.com+2ashiura-saitama.com+2

マッサージ有効なケース

-

痛みが軽度で、動作時のみ違和感がある程度のとき

-

腱周囲の筋肉の張りが目立つとき

-

圧痛点より少し離れた部分から優しくほぐしていくアプローチであれば許容されることもある

マッサージを控える/注意すべきケース

-

痛い腱付近を強くこする・押すと痛みが増すとき

-

腫れ・発赤・熱感があるとき

-

動作時に無理をすると痛みが激増するようなとき

こういうときは、腱を無理に刺激せず、まず安静+アイシング+ストレッチ方向のアプローチを優先し、無理なマッサージは避けることが望ましいと言われています。ashiura-saitama.com+1

過緊張・筋膜硬化(筋肉や筋膜のこわばり)

概要・特徴

筋肉や筋膜が長時間の姿勢不良・使いすぎで過緊張し、硬さ・こりが残るタイプ。すね外側の筋肉・皮下組織あたりに違和感が残るような「張り感」が出やすいです。

マッサージ有効なケース

-

痛み自体は強くないが、違和感・張り感が目立つとき

-

圧痛点が筋肉内部に散在しているようなとき

-

慎重に、筋膜リリース的なアプローチやストロークでほぐしていく方法が有効

マッサージを控える/注意すべきケース

-

痛みが鋭い・炎症反応が明らかなとき

-

患部を強く押す手法やぐりぐり揉むような刺激

このような強刺激は筋線維を傷つけるリスクがあり、かえって痛みを増す可能性があるため避けたほうがいいとされています。

疲労骨折・応力骨折

概要・特徴

長期間にわたる過重な負荷の繰り返しにより、骨に微細な亀裂が入るタイプ。典型的には、動作中や軽い負荷でも痛みが鋭く出る、休んでも痛みが引かない、といった傾向があります。

マッサージ有効なケース

-

基本的にはマッサージで対処すべきものではない

-

軽い周辺部の筋肉緩和は補助的にできるかもしれない

マッサージを控える/注意すべきケース

-

痛みが非常に鋭い、夜間痛が強い、安静時でも痛む

-

骨折疑いがある場合は絶対に患部を強く押さえる・揉む・刺激するマッサージはNG

この場合はまず骨の検査(レントゲンなど)を優先し、医療機関での対応を仰ぐべきと言われています。

コンパートメント症候群(隔室症候群)

概要・特徴

すね前側・外側の筋肉群が狭い筋区画(コンパートメント)内で腫れ・浮腫を起こし、内部圧が高くなって血流・神経が圧迫されて痛み・痺れを感じる状態です。運動直後から激痛が生じることもあります。

マッサージ有効なケース

-

軽度例で圧がそれほど高まっていないと考えられる段階(ただし非常に慎重を要す)

マッサージを控える/注意すべきケース

-

強い締め付け感・痛み・しびれ・筋硬化感があるとき

-

圧痛が非常に強く、筋萎縮傾向が見られるようなとき

このような場合、マッサージを行うと圧がさらに上がる可能性があるため、むしろ避けるべきとされます。

“すね外側”に効くマッサージ/セルフケア方法(痛みの段階別ガイド)

すね外側の痛みをケアするには、「いつ・どの程度の痛みなのか」で方法を変えることが大切だと言われています。ここでは自宅でできるマッサージや筋膜リリースを、初期・改善期・予防期の3段階に分けて紹介します。やりすぎは逆効果になることもあるので、体の反応を確かめながら進めてください。

【初期】軽めの違和感〜痛み始めた段階

最初に感じる「張る」「押すと痛い」などの違和感があるときは、炎症を広げないことが最優先です。

この時期に無理なマッサージをすると、かえって痛みが長引くことがあると言われています(引用元:therapistplanet.co.jp)。

-

アイシング(冷却):運動後や痛みが強いときは、保冷剤をタオルで包み10〜15分程度あてます。

-

軽いマッサージ:痛む部位を避け、ふくらはぎの外側や足首まわりを“さする”程度。圧は弱く、1日1〜2回、1〜2分で十分です。

-

ストレッチ:つま先を内側に向けて足首を軽く回すと、外側の筋肉がゆるみやすいです。

この段階では「ほぐす」より「流れをよくする」意識を持つとよいでしょう。

【改善期】動かせるけれどまだ違和感が残る段階

痛みが落ち着き始めたら、徐々に筋膜リリースやボールマッサージを取り入れていきます。

この時期は、筋肉の柔軟性を戻すことがポイントと言われています(引用元:kabushikigaisya-rigakubody.co.jp)。

-

マッサージボールを使う:テニスボールやフォームローラーをすねの外側にあて、膝下から足首までゆっくり転がします。

・圧の強さ:気持ちいい〜少し痛い程度(10段階中4〜5)

・回数:1日1回3〜5分程度 -

指圧法:指の腹で円を描くように、すね外側をゆっくりほぐします。

・骨の際を避けて筋肉部分を押す

・リズムを変えながら“揉む”より“押して離す”を意識 -

呼吸を合わせる:息を吐くときに押すと筋膜がゆるみやすいと言われています。

この時期は「少しずつ動かす・温める・伸ばす」をセットで行うと改善が早まる傾向があります。

【予防期】痛みが改善し、再発を防ぐ段階

再発を防ぐためには、筋肉の柔軟性とバランスを保つケアが欠かせません。

「もう痛くないから放っておこう」と思うと、すぐに再発することもあるので注意です。

-

フォームローラーリリース:ふくらはぎ〜すね外側をローラーに乗せ、前後に転がします。

・週2〜3回、各部位2〜3分

・終わった後は軽いストレッチで仕上げ -

ストレッチ+姿勢意識:立ち姿勢で足を外向きにせず、体の軸をまっすぐ保つ練習を。

-

入浴後のセルフマッサージ:温まった状態で“さするように”10分以内。血流促進と疲労回復につながると言われています(引用元:stretchpole.com)。

痛みの状態に合わせて段階的にケアを変えることで、無理なく改善しやすくなります。

「痛みが増してきた」「しびれが出てきた」などのサインがあれば、無理をせず専門家の検査を受けるようにしましょう。

#すね外側痛み #セルフマッサージ #筋膜リリース #フォームローラー #ストレッチケア

補助的な対策:ストレッチ・テーピング・アイシング・靴・歩き方など

すね外側の痛みを改善するには、マッサージだけでは不十分と言われています。

ストレッチやテーピング、靴選び、歩き方の見直しなど、相乗効果を生む補助ケアを組み合わせることで、再発予防にもつながると考えられています。ここでは具体的な方法とコツを紹介します。

① ストレッチで柔軟性を取り戻す

まずは、すね外側からふくらはぎ外側までの筋肉を伸ばすストレッチを。

椅子に座り、片足を反対の膝にのせて足首を内側に軽くひねると、すね外側の筋肉がじんわり伸びていくのを感じられます。

深呼吸をしながら10〜15秒キープ、これを3セット。呼吸を止めないのがコツです。

また、立った状態で壁に手をつき、痛みのある方の足を後ろに引いて軽く外側へ体重をかけると、腓骨筋群の伸びを感じられます。

「ストレッチは“効かせすぎない”ことが大事」と言われています(引用元:stretchpole.com)。

② テーピングで負担を分散

運動時や通勤などで歩くことが避けられない場合は、キネシオテープでサポートすると安心です。

貼る位置は、くるぶしの少し上からすね外側に沿って膝下あたりまで。

テープを軽く引っ張りながら貼ると、筋肉のサポートと血流改善が期待できると言われています。

ただし、かぶれやすい方は肌の状態を確認し、長時間の貼りっぱなしは避けましょう。

引用元:miyazawa-seikotsuin.com

③ アイシングで炎症を落ち着かせる

痛みや熱感があるときは、アイシングが基本。

保冷剤をタオルで包み、10〜15分冷やす→30分あけて再度冷やす、というリズムを1〜2回繰り返します。

冷やしすぎは血流を悪くするため、しびれや違和感を感じたらすぐ中止。

炎症が落ち着いたら、温熱で血流を促すケアに切り替えるのも有効とされています(引用元:therapistplanet.co.jp)。

④ 靴・インソール選びのポイント

意外と見落とされがちなのが靴のフィット感。

すね外側の痛みは、足首の傾き(回内・回外)や靴底のすり減りが影響している場合もあると言われています。

以下のポイントを意識して選びましょう:

-

クッション性のあるソール

-

かかとがしっかりホールドされる構造

-

靴底の減りが左右均等

市販のインソールでも、土踏まずのサポートがあるタイプを入れるだけで、足全体のバランスが改善しやすい傾向があります。

⑤ 歩き方・姿勢を意識して再発予防

最後に忘れてはいけないのが、歩行フォーム。

つま先を外に開いた“がに股”姿勢や、片足重心で立つクセがあると、すね外側の筋肉が常に引っ張られた状態になります。

「つま先・膝・骨盤のラインをまっすぐに保つ」だけでも、筋肉の負担は大きく変わると言われています。

歩くときは、かかと→足裏中央→つま先の順で体重を移動させる意識を持ちましょう。

正しいストレッチやテーピング、靴選びを取り入れることで、マッサージだけでは届かない深い部分のケアが可能になります。

無理なく、毎日の習慣として取り入れていくことが、改善への近道です。

#すね外側痛みケア #ストレッチ方法 #テーピング活用 #靴選びのコツ #歩き方改善

悪化したら/改善しない場合の処置と予防への長期戦略

どんなにセルフケアを頑張っても、すね外側の痛みがなかなか引かない場合があります。

「たかが筋肉痛だろう」と思って放置すると、炎症が慢性化して改善しにくくなることもあると言われています。ここでは、医療機関に行くべき目安と長期的な予防ケアの考え方を紹介します。

① 来院を検討すべきタイミング

以下のような症状がある場合は、早めに整形外科や鍼灸院などで触診を受けることがおすすめです。

-

2週間以上、安静にしても痛みが変わらない

-

歩行や階段の上り下りで強い痛みを感じる

-

腫れや熱感、赤みがある

-

夜間や安静時にもズキズキと痛む

-

しびれ・感覚の鈍さが出ている

これらの症状は、炎症の進行や疲労骨折などが隠れているケースもあると言われています(引用元:stretchpole.com)。

早めに専門家に相談することで、状態に合った施術やサポートを受けられる可能性が高まります。

② 整形外科・理学療法での検査と施術内容

整形外科ではまずレントゲンや超音波による画像検査で炎症や骨の異常を確認します。

必要に応じて湿布や痛み止めなどで炎症を抑え、理学療法(リハビリ)ではストレッチや筋膜リリースを行うことが一般的だと言われています。

また、鍼灸や整体では筋肉や神経のバランスを整え、痛みの原因を和らげるアプローチがとられることもあります。

「自分の痛みが筋肉由来なのか、骨や神経から来ているのか」を見極めるために、専門家の触診は重要です。

③ 再発を防ぐための長期ケア

痛みが改善しても、再発を防ぐための習慣づくりが大切です。

特に「すね外側の筋肉」は、普段あまり意識されにくいため、弱まりやすいと言われています。

以下の3つを意識して生活に取り入れてみましょう。

-

ウォーミングアップとクールダウンの徹底

運動前後で5〜10分のストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を保ちやすくなります。

冷えた状態でいきなり動かすと、筋膜が引きつりやすいので注意。 -

筋力トレーニングで支える力を強化

チューブを使った足首外転運動や、つま先立ち運動が効果的だと言われています(引用元:therapistplanet.co.jp)。

強い負荷ではなく、ゆっくりとしたテンポで“筋肉を使う感覚”を意識して行いましょう。 -

歩行フォームの見直し

猫背や骨盤の歪みがあると、すね外側に偏った負担がかかります。

つま先・膝・骨盤を一直線に保つことを意識すると、痛みの再発リスクを減らせると言われています。

④ 生活習慣とセルフケアの継続

「痛くなくなった=完治」ではない点に注意。

体の使い方や姿勢を見直すことで、同じ部位に負担がかかるクセを減らすことができます。

また、デスクワーク中心の方は、1時間に1度立ち上がって軽く足首を回すなど、血流を促す習慣をつけるのがおすすめです。

長期的に見ると、“使いすぎ”と“使わなすぎ”のバランスが健康な脚を保つ鍵になります。

痛みを無理に我慢せず、早めに対策をとることで改善もスムーズに進むと言われています。

焦らず、マッサージ・ストレッチ・姿勢改善を組み合わせながら、自分のペースでケアを続けていきましょう。

#すね外側痛み #再発予防ケア #理学療法 #歩行フォーム改善 #筋トレ習慣

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す