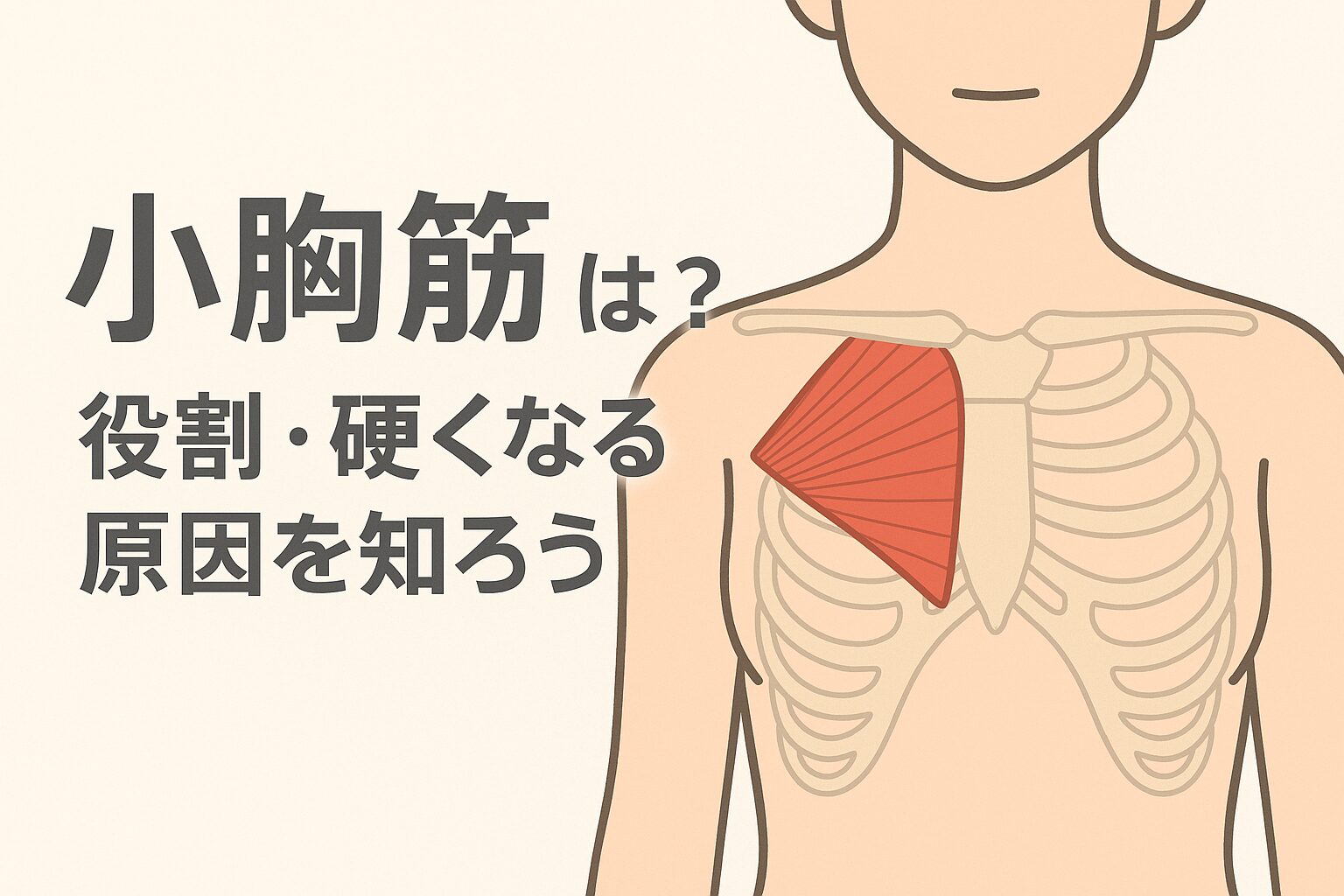

1.小胸筋とは? — 役割・硬くなる原因を知ろう

解剖学的な位置・働き(肩甲骨、肋骨、呼吸との関係)

「小胸筋(しょうきょうきん)」は、胸の表面にある大きな筋肉である 大胸筋 のさらに奥にある、比較的小さめの筋肉です。muscle-guide.info 起始は第 2~5肋骨の前面あたり、停止は肩甲骨の烏口突起(うこうとっき)で、肩甲骨と肋骨をつなぐような構造をしています。マイナビコメディカル

この小胸筋は、肩甲骨を**前下方向に引く(外転・下方回旋・下制)**という動きに関与すると言われています。マイナビコメディカル また、肋骨から肩甲骨を固定する際には、胸郭の動きを補助し、呼吸時に肋骨を持ち上げて胸を開く「呼吸補助筋」としての役割もあるとされています。miyagawa-seikotsu.com

つまり、腕を前に出したり荷物を抱えたりするような日常動作においても、小胸筋が肩甲骨の位置を整えることでスムーズな動きをサポートしている、というわけです。

大胸筋との違いやなぜ「見えにくいけど重要な筋肉」なのか

大胸筋に比べて小胸筋は目立たず、「鍛える/伸ばす」という意識が薄くなりがちです。大胸筋は胸の表面を広く覆い「腕を前に押し出す」「胸を開く」という動作で使われることが多い筋肉です。step-kisarazu.com 一方、小胸筋は深層に位置していて、肩甲骨の調整・安定化に関わるため、表から“見えてこない”けれど、肩や胸まわりのバランスには欠かせない存在とされています。step-kisarazu.com

そのため、「筋トレで胸を鍛えてるけど肩が疲れやすい/胸が下がってきた気がする」という場合には、この小胸筋が関係している可能性もあると言われています。

長時間のデスクワーク・スマホ・巻き肩・猫背などで硬くなりやすいメカニズム

例えばデスクワーク中、パソコン画面を覗き込むように前かがみになったり、スマホを手前で見る姿勢が続いたりすると、肩が内側へ入り、胸が縮まった「巻き肩・猫背」傾向になります。step-kisarazu.com

このような姿勢だと、小胸筋が常に縮まった状態で使われてしまい、結果として「硬く」「短く」なりやすいとされています。

硬くなると、肩甲骨が“前に引かれたまま”固まってしまい、その影響で背中の緊張も高まり、肩の可動域が制限されるケースも少なくないと言われています。step-kisarazu.com

硬くなった時に起こる不調(肩こり・腕のしびれ・呼吸が浅くなる・バストラインの変化)

硬くなった小胸筋はまず、肩甲骨の動きを妨げるため「肩こり・首こり」の原因になりやすいと言われています。miyagawa-seikotsu.com また、小胸筋が過度に緊張していると、肩甲骨の下制・外転・下方回旋の動きが制限され、腕を後ろに回しづらい/荷物を持ち上げづらいと感じることもあるようです。マイナビコメディカル

さらに、肋骨に付着している性質から、「胸が開きづらい」「深く息が吸えない」といった呼吸の浅さ・胸郭の可動域低下にもつながることが指摘されています。Care-Plaza

美容的な観点では、胸の前側が縮まることで「バストの下垂」「デコルテがなだらかに見えない」という印象を与えることもあると言われています。こうした理由から、目立たなくても“重要な筋肉”として位置づけられています。

以上のように、小胸筋は「見えにくいけれど、肩甲骨・肋骨・呼吸・姿勢すべてに深く関わる筋肉」であると言われています。日常で“なんだか肩が重い”“息が吸いづらい”“胸が縮んでいる感じがする”という方は、まずこの小胸筋を意識したストレッチから取り入れるのが効果的かもしれません。

#小胸筋 #肩甲骨 #巻き肩 #猫背改善 #呼吸セルフケア

2.小胸筋ストレッチの効果とメリット

姿勢改善(巻き肩・猫背)への効果

「ねえ、最近肩が前に入りがちじゃない?」と感じているあなたに朗報です。小胸筋を伸ばすストレッチには、いま抱えている巻き肩や猫背の改善が期待できると言われています。実際、デスクワークやスマホ操作が長く続くと、小胸筋が常に縮んだ状態になり、肩甲骨が前方に引っ張られたまま固まりやすいそうです。 step-kisarazu.com

具体的には、胸まわりがこわばることで肩が内側に入り、「胸が開かない→背中が丸まる」という悪循環が起きやすいのだそう。 step-kisarazu.com

ストレッチを取り入れて「胸を軽く開く感覚」「肩甲骨を後ろへ寄せる動き」を習慣にすると、姿勢が自然とまっすぐに近づく傾向があると言われています。継続すれば、自分でも「肩が軽い」「背筋が伸びてる」と実感できるはずです。

肩・腕の可動域アップ、肩甲骨の動きをスムーズにする効果

「腕を動かしたとき、なんだか肩が重い」「ある角度で引っかかる感じがある」という経験、ありませんか?その原因のひとつに、小胸筋のこわばりが関わっているとされています。小胸筋は肩甲骨を前下方向に引く働きがあるため、硬くなると肩甲骨の動きそのものが制限され、結果として腕を十分に上げられない・後ろに回しにくいといった可動域の低下につながるのです。 step-kisarazu.com

逆に、ストレッチでこの筋肉の柔軟性を回復させることで、肩甲骨の「後ろへ引く」「下がる」「内側へ寄る」といった動きがスムーズになり、腕を振る・荷物を持つ・高いところの物を取るといった日常動作が格段に楽になると言われています。さらに、肩まわりの可動域が広がれば、スポーツや軽い運動時にも「あれ、肩が軽い?」と感じる瞬間が増えます。

呼吸改善・胸郭の可動域拡大による疲れにくさ・リラックス効果

ちょっと意外かもしれませんが、小胸筋は「肋骨から肩甲骨へ付着」しているため、呼吸とも深く連動しています。硬くなった小胸筋は胸郭(胸まわりの骨・筋肉・膜の構造)の動きを妨げ、「深く吸えない・胸が開きにくい」といった状態を招くことがあると報告されています。 step-kisarazu.com

ストレッチでこの筋肉をほぐすと、胸まわりが自然に広がりやすくなり、深呼吸がしやすくなるという声も多いです。深く息を吸い込む・ゆっくり吐くというリズムを体が取り戻せば、自律神経のバランスにもプラスになる可能性があり、「なんだか疲れにくくなった」「肩が軽くてリラックスできる」という感覚につながると言われています。日常の「肩が重い」「息が浅い」という小さな不調のケアとしても有効な選択肢です。

美容的観点(バスト下垂予防・デコルテ開き・血行・リンパの流れ)

女性にとって嬉しいポイントもあります。小胸筋が縮んで硬くなると、胸の前側がぎゅっと縮まり、バストの土台が「下に引かれた状態」になりやすいとされています。これがバスト下垂やデコルテの見た目の変化につながるという報告も出ています。 reposeen.com

一方で、ストレッチを通じて小胸筋を柔らかく保つことで、胸まわりの血行やリンパの流れが改善し、「デコルテがぱっと開く」「胸の位置が少し上がったように感じる」といった変化を感じる人もいるようです。さらに、胸を開く姿勢が自然と身につくことで「服の似合い方が変わった」「首が長く見える」など視覚的な印象にも好影響が出る可能性があります。

ストレッチを「やるだけ」ではなく、継続・習慣化する重要性

どれだけ良いストレッチ方法を知っていても、「たまにやるだけ」ではなかなか効果が長続きしないと言われています。特に小胸筋のように、日常生活の姿勢・習慣(デスクワーク・スマホ・前かがみなど)で常に縮みやすい筋肉は、継続してケアすることが肝心だと専門家は指摘します。 reposeen.com

「毎日数分」「肩甲骨をやさしく動かす」「深呼吸を意識して胸を開く」という習慣を積み重ねることで、筋肉の柔軟性が徐々に改善し、姿勢・肩・呼吸・美容の面すべてにゆるやかな変化が起きてくるようです。つまり、**『ストレッチをする』→『その姿勢・感覚を日常に活かす』**までがセットで初めて真価を発揮すると言われています。

#小胸筋ストレッチ #姿勢改善 #肩甲骨可動域 #深呼吸ケア #バストケア

3.すぐできる!小胸筋ストレッチ5選(写真付き)

壁を使ったストレッチ(肩の高さ・腕を少し上げた位置・下げた位置で角度を変える)

「ねえ、壁を使ったストレッチなら私でもできそう?」と思ったあなたへ。まずは壁に手をついて、肩の高さ、少し上げた位置、少し下げた位置という3つの角度で腕を置いてみましょう。腕を壁につけたまま体をゆっくり反対側へひねると、胸の前側がじわーっと伸びて、“痛気持ちいい”感じが出てきます。手順は次の通りです:

-

壁の前に立ち、片手を壁に肩の高さでつける。腕は軽く曲げてもまっすぐでもOK。

-

体を反対側へゆっくりと回すようにして、胸を壁から離すように動かす。肘や手首に無理がないように。

-

「肩の高さ」「腕を少し上げた位置」「少し下げた位置」の3パターンを左右それぞれ行う。

-

ひとつの角度につき 15〜30秒キープ、左右で 1〜2セット が目安。

-

呼吸は止めず、胸を開きながら「ゆっくり吸って、ゆっくり吐く」を意識して。

このストレッチは、壁という“固定点”があるからこそ、体がぶれずに胸前の筋肉=小胸筋あたりをしっかり伸ばせると言われています。 Reposeen

よくある誤り&改善策

-

肩がすくんでしまって、逆に首に力が入りやすい → 肩を下げて、肩甲骨を軽く寄せる意識を。

-

首を前に突き出してしまって、首の筋肉ばかりが引っ張られる → 顔は正面、あごを軽く引きながら胸を開くように。

-

反動をつけてグイグイ伸ばす → “ゆっくり”動いて、キープ中は静かに呼吸を。反動なしがベストです。

仰向け・横向き・椅子/床・四つん這いなど、シチュエーション別バリエーション

「椅子しかない」「寝る前に床でやりたい」など、実はシチュエーションによって無理なくできるバリエーションが豊富です。例えば:

-

仰向けバージョン:床に仰向けになり、膝を立てて両腕を肩の高さに広げる。手のひらは天井方向へ。肩甲骨を軽く寄せ、胸を開くようにして 30秒キープ×1〜2回。Reposeen

-

横向きバージョン:横向きに寝て、下になった腕を少し前に伸ばし、上の腕を背中側に回す感じで胸前を伸ばす。15〜20秒×左右。

-

椅子/床バージョン:椅子に浅く座り、背筋を立てて腕を背もたれに回して手をつく。胸を前に突き出しながら呼吸。

-

四つん這いバージョン:四つん這いから片腕を横にスライドさせ、肩甲骨を開きながら胸を床向きに落とす。15〜30秒×左右。

これらの変化バリエーションを使うことで、どんな環境でも「小胸筋ストレッチ」が取り入れやすいと言われています。 Serivita

やり方+目安+セット数まとめ

-

壁ストレッチ:15〜30秒×左右、1〜2セット

-

仰向け:30秒×1〜2セット

-

横向き:15〜20秒×左右、1セット

-

椅子/床:20〜30秒×左右、1セット

-

四つん這い:15〜30秒×左右、1セット

ポイント:「痛気持ちいい」レベルで伸ばすのがコツ。呼吸を止めずに「吸って、吐いて」胸を開く意識を忘れずに。

よくある誤り&改善策

-

肩がすくんでしまう → 肩をリラックスさせて、肩甲骨を少し引き寄せて開始。

-

首が緊張してしまう → 顔の向きや首の角度を整え、首を無理に回さない。

-

反動を使ってしまう → 反動ではなく、ゆっくり体を動かしキープを重視。

4.習慣化&効果を高めるためのポイント

ベストなタイミング(入浴後、仕事の合間、就寝前など)

「ねえ、いつストレッチすればいいのかな?」って思っていませんか?実は、小胸筋のストレッチを習慣にするには、タイミングがとても大切だと言われています。たとえば、入浴後に体が温まっているとき、仕事の休憩中に軽く体を動かせるとき、就寝前に今日の体の疲れをリセットするようなときが狙い目です。体が温まっているタイミングだと、筋肉が緩みやすく、ストレッチの効果が出やすいとも言われています。引用元:PT Type B「小胸筋のストレッチ、どれくらいやれば効果が続く?」 note(ノート)

具体的に言えば、デスクワークの合間に「軽く胸を開く!」と決めておけば、巻き肩・猫背気味だった肩まわりも、徐々に変化が感じられるかもしれません。

ストレッチ前後の準備(軽く肩甲骨を動かす、体を温める)

ただ「ストレッチする」だけではもったいないと言われています。準備運動として、肩甲骨を軽く回す・肩を上げ下げする・手を前後にスライドさせるといった動きほぐしを先に入れると、小胸筋が伸ばされやすくなるという報告がありますPosture Direct

また、ストレッチ後には数分“体をそのまま”静かにして、深呼吸を意識したり、フォームローラーやテニスボールを使用して筋膜リリース的に軽くほぐすことで、効果が高まるとされます。例えば、手軽な方法として「テニスボールを胸の前あたりに当てて軽く体重をかける」なども紹介されています。 ephysical.net

深い呼吸を意識する/筋膜リリース・ほぐしを併用する

ストレッチ中、「呼吸を止めてしまっていた…」という方も多いのではないでしょうか?実は、深い呼吸を“吐く→吸う”のサイクルで続けながら小胸筋をゆるめていくことが、筋肉の柔軟性を引き出すうえで有効と言われています。 Verywell Health

さらに、筋膜リリースを併用することで、ストレッチだけでは届きにくい“筋の奥”のこわばりにもアプローチできると紹介されています。フォームローラーやテニスボールを使って“胸の前”や“肩甲骨の横”を軽く押したり転がしたりすることで、より“効いてる感”が出ると言われます。Posture Direct

ストレッチ後の注意点(痛み・しびれが出たら中止、専門医相談)

「なんとなく違和感が取れたからいつもより伸ばしちゃおう!」という気持ち、分かります。でも、ストレッチ中に激しい痛み・しびれ・肩甲骨や腕に明らかな異変を感じた場合は、そのまま続けず一旦中止するのが安全と言われています。例えば、腕を後ろに回したときに“ピキッ”と感じたらストップです。 YouTube

また、慢性的な肩まわりの不調・痛みがある場合には、ストレッチだけでなく理学療法士・トレーナー・医療専門家によるチェックを受けるのも視野に入れると安心です。

継続のコツ(毎日少しずつ/無理せず1つから始める/記録・振り返り)

「今日はいい感じだったから10分やろう!」と意気込むのは素晴らしいですが、継続視点ではむしろ**「毎日数分」「1ポーズだけ」から始める**ほうが長続きすると言われています。PT Type B の記事では、30秒×1セットでも小胸筋の柔軟性に変化が出たという研究結果が紹介されています。note(ノート)

さらに、ストレッチ日誌やアプリ、メモに「何を何秒やったか」「体の感じどうだったか」を記録しておくと、自分の体の変化に気づきやすく、モチベーション維持にもつながるそうです。ちょっとずつでも“やれてる自分”を可視化することで、「今日も少しだけやろうかな」という習慣の入口が出来ます。

#小胸筋ストレッチ習慣 #肩甲骨ケア #深呼吸ストレッチ #筋膜リリース #姿勢改善セルフケア

5.さらに深める:筋トレ・姿勢改善・専門ケアも視野に入れる

小胸筋だけじゃない!周辺筋群(大胸筋・広背筋・僧帽筋・肩甲挙筋など)も関係すること

「え、胸まわりだけじゃないの?」と思われたかもしれませんが、実は 小胸筋 の“おとなり筋”たちも、あなたの姿勢・肩まわりの動きをサポートしてくれています。例えば、大胸筋 は胸の表面を覆う大きな筋肉で腕を押し出す・開く動作にも関わると言われていますし、広背筋・僧帽筋・肩甲挙筋などは肩甲骨の位置・肩の動きに深く関与していると言われています。

つまり、小胸筋のストレッチやトレーニングだけで“胸が開いた!”“肩が軽い!”と感じても、その状態を維持・さらに向上させるには、これら周辺筋群のバランスもチェックしておくと良いと言われています。

プッシュアップ変化・チューブトレーニング・ヨガポーズなどによる小胸筋の「鍛える」アプローチ

「ストレッチだけじゃ物足りない」という方には、鍛えるアプローチも加えてみる価値があると言われています。たとえば、椅子を使ったインクラインプッシュアップやバンド/チューブを使ったチェストプレス、あるいは胸を開くヨガポーズなどが紹介されています。

具体的には、腕を前から押し出す動きや、両手を高めの位置に持ってゆっくり下げる動作などで、小胸筋およびその周辺を“使える筋肉”に変えていくことが可能と言われています。その結果、肩甲骨の安定性が増して、姿勢も自然と整いやすくなることが期待されます。

症状が改善しない・腕・手にしびれが出る・寝ていても違和感がある場合は「胸郭出口症候群」など専門的な診断も検討すべきこと

「毎日ストレッチしてるのに、肩の違和感や腕のしびれが消えない…」という場合には、単なる筋肉のこわばりではなく、 胸郭出口症候群 の可能性も視野に入れる必要があると言われています。

この症状では、腕や手にかけてのしびれ/寝ていても違和感が消えない/肩甲骨がずっと固まっているような感じ、などが見られることもあります。こういった“ストレッチだけでは変化が出にくい”状況では、理学療法士・整形外科医・トレーナーなどの専門家に相談することで、状況の把握・適切な対応が進むと言われています。

自宅ケアと並行して、理学療法士・整体・トレーナーのサポートを受けるメリット

「自分でやってればいいかな?」と思う時もありますが、自宅ケアだけでなく専門家のサポートを受けることで得られるメリットは少なくありません。例えば、自分では気づきにくい姿勢のクセ・肩甲骨の位置の偏り・筋のアンバランスなどをプロがチェックし、ストレッチ・トレーニングの内容をカスタマイズできると言われています。

また、「このやり方で合ってるか」「もう少し強度上げてもいいか」といった相談をできる環境があると、継続しやすくなるという声もあります。つまり、自宅でできるケア+専門的なサポート=より安全で効果的なアプローチと言われています。

#小胸筋鍛える #姿勢改善トレーニング #肩甲骨安定化 #胸郭出口症候群注意 #専門家サポート

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す