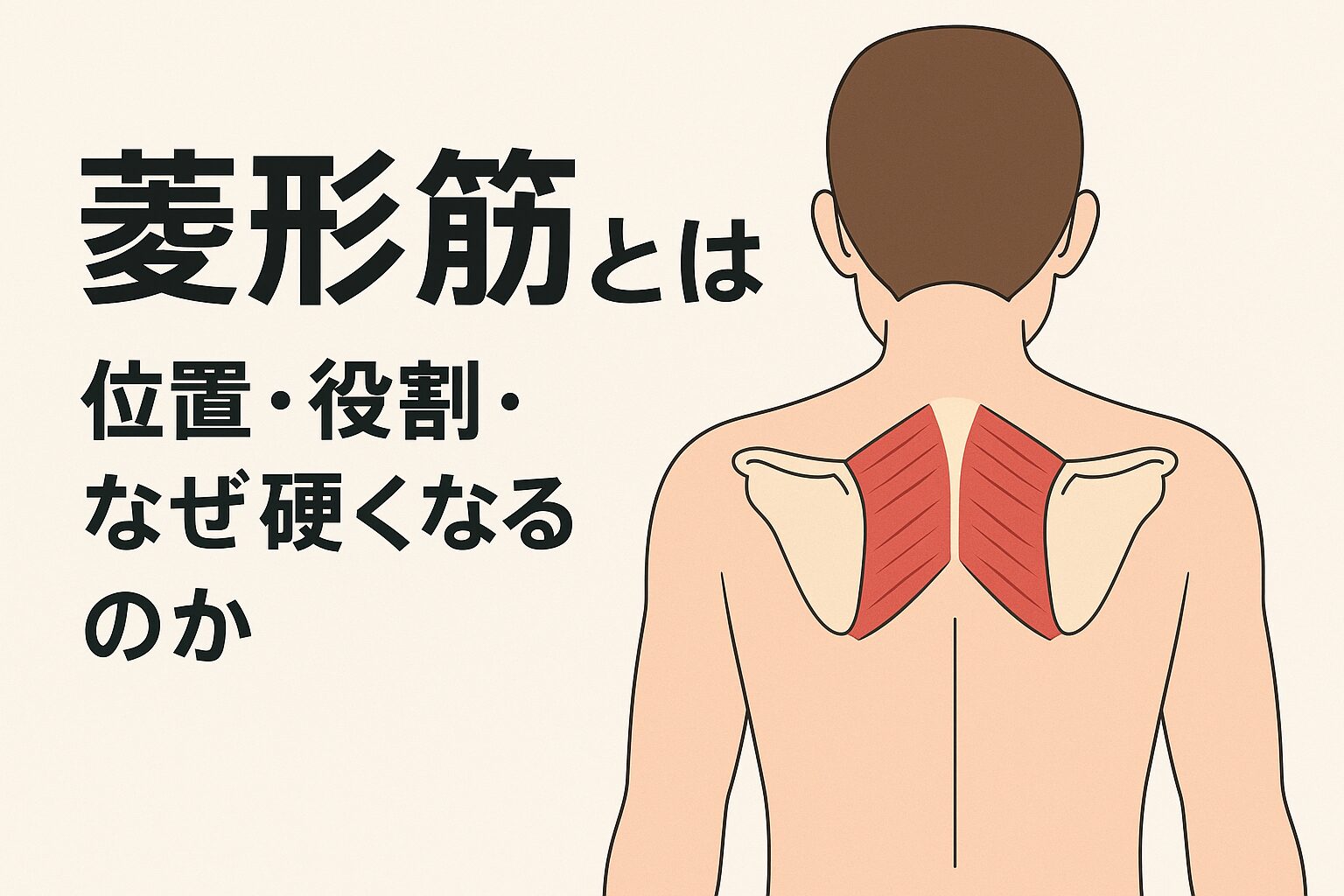

1.菱形筋とは?位置・役割・なぜ硬くなるのか

「肩甲骨の内側がゴワゴワするなあ…」と感じたことはありませんか?それ、実は 菱形筋(りょうけいきん)が関係していると言われています。菱形筋は、肩甲骨の内側縁と脊柱(背骨)をつなぐ薄くてひし形の筋肉で、大菱形筋と小菱形筋という2つの筋肉に分かれています。muscle-guide.info

この筋肉は、肩甲骨を背骨方向へ引き寄せる(内転)、わずかに引き上げる(挙上)、さらに肩甲骨の下方回旋を助けるという役割を持っており、つまり「良い姿勢」の土台づくりに深くかかわっていると言われています。マイナビコメディカル

解剖学的な構造(大菱形筋・小菱形筋)

では、もう少し深く見てみましょう。小菱形筋は、頸椎第7(C7)〜胸椎第1(T1)の棘突起から起こり、肩甲骨の内側縁の上部に停止します。マイナビコメディカル一方、大菱形筋は胸椎第2〜4(あるいは第2〜5)胸椎の棘突起から起こり、肩甲骨の内側縁の下部に停止するという構造です。physioapproach.com

形状的には「脊柱から肩甲骨に向かって斜め上方へ走る筋線維」が特徴で、たとえば、腕を引く運動や胸を張る動作のときにこの菱形筋群が「肩甲骨を背骨にくっつける」動きをサポートしていると言われています。n-p-t.com

主な作用(肩甲骨を背骨に引き寄せる・姿勢保持)

菱形筋の主な作用は以下の3つです:

-

肩甲骨の内転(肩甲骨を背骨に近づける)

-

肩甲骨のわずかな挙上(肩甲骨を少し上に引く)

-

肩甲骨の下方回旋(肩を下げて腕を後ろに引いたときに肩甲骨の下角が内下方へ)muscle-guide.info

この筋肉がしっかり働いていると、肩甲骨が胸郭(胸の骨まわり)に引きつけられた安定した位置を保てるため、「猫背・巻き肩」になりにくい姿勢作りに貢献していると言われています。マイナビコメディカル

硬くなる原因(デスクワーク・スマホ・猫背・運動不足)

ところが、菱形筋は意外と“硬くなりやすい”筋肉でもあります。たとえば、長時間のデスクワークやスマホ操作など、前かがみで肩が丸まりやすい姿勢を続けると、肩甲骨が外側に広がったり、前肩・巻き肩になったりします。このような姿勢では菱形筋が「伸ばされる形」で負荷を受け、硬くなってしまうと言われています。マイナビコメディカル

また、運動不足で肩甲骨まわりを動かす機会が少ないと、筋肉が固まってしまいやすく、「肩甲骨を背骨に引く動き」を使う場面が減ることでさらに硬さが進むという悪循環にもなりがちです。

菱形筋が硬いことで起こる不調(肩こり・背中の張り・姿勢の悪化)

では、硬くなった菱形筋が具体的にどんな不調につながるのか…例えば、肩甲骨が背骨から離れて動きが悪くなると、肩甲帯(肩甲骨・鎖骨・上腕骨まわり)の可動性が落ち、肩こり・背中の張りを感じやすくなると言われています。n-p-t.com

さらに、肩甲骨まわりが固まることで胸椎(背中上部)の動きも制限され、結果的に「猫背」「巻き肩」「姿勢が悪く見える」など見た目にも影響が出ることがあります。これらは「ただの姿勢のくずれ」ではなく、菱形筋の緊張と密接にかかわっているケースがあるのです。muscle-guide.info

つまり、「背中が張る」「肩が軽く上がりにくい」「姿勢が気になる」と感じたとき、菱形筋の“固まり”が一つのヒントになる、と言われています。

#菱形筋 #肩甲骨ストレッチ #姿勢改善 #肩こり解消 #デスクワーク対策

2.菱形筋ストレッチの効果とメリット・注意点

「ねぇ、最近肩甲骨まわりがガチガチで…」と友人と話していたら、「それ、菱形筋(りょうけいきん)じゃない?」と言われたこと、ありませんか?この筋肉をゆるめることで案外スッと楽になることが多いんです。今回は、菱形筋ストレッチの効果・メリット、いつ行うのがいいか、そして注意すべきポイントを、会話形式でざっくり・わかりやすく解説します。

ストレッチを行うことで期待できること(血流改善・可動域の確保・姿勢改善)

「そもそもストレッチって、何がいいの?」というと、まず一つ目は 血流が改善すること。固まった筋肉には血が巡りにくいと言われており、菱形筋を優しく伸ばすことで「塞がっていたホースに水が流れ出す」ようなイメージが得られるようです。 NAORU(ナオル)整体院

次に、肩甲骨まわりの 可動域が広がること。肩甲骨と背骨の間を繋ぐ菱形筋がゆるむと、肩甲骨が「動きやすい位置」に戻りやすく、肩を動かす時の“ギクッ”とした張りを感じにくくなるとも言われています。 さかぐち整骨院

さらに、 姿勢の改善にもつながります。ストレッチによって肩甲骨が背骨に近づくことで、巻き肩や猫背傾向の人が「背中が軽くなった」「胸が開いた感じがする」と実感することが多いようです。 NAORU(ナオル)整体院

「じゃあ毎日ガリガリ伸ばさなきゃ!」と思いがちですが、“気持ちよく伸びる範囲で”“呼吸を止めずに”がポイントなので、無理しなくても大丈夫です。

いつ行うのが良いか(例えば仕事の合間・入浴後・就寝前)

「いつやればいいの?」という疑問に対しておすすめのタイミングは次の通りです:

-

デスクワークの合間:長時間座って肩が丸まりがちな人には、1時間に一回でも椅子から立って簡単に肩甲骨を動かすストレッチが効果的と言われています。

-

入浴後:体が温まっているときは筋肉がゆるみやすく、ストレッチの効果が出やすいタイミングとも言われています。 さかぐち整骨院

-

就寝前:1日の終わりに“背中のこわばり”を和らげることで、肩や背中まわりが軽くなって深い眠りに入りやすくなるという声もあります。 さかぐち整骨院

このように、忙しい日でも「ながらケア」ができるタイミングを狙うことで、ストレッチを続けやすくなります。

注意すべきポイント(痛みがある場合・無理に伸ばし過ぎない・呼吸を止めない)

ここで“注意”も押さえておきましょう。まず「痛み」が出ているときは要注意です。ストレッチ中に鋭い痛みやしびれが出たら、その時点でやめることが勧められています。 からだにいいこと

次に、「無理に伸ばし過ぎない」。強く引っ張ればいいわけではなく、むしろ逆効果になる場合もあります。「ちょっと気持ちいい」範囲で、筋肉に優しくアプローチする方が安全とも言われています。 さかぐち整骨院

そして、「呼吸を止めない」こと。ストレッチ中に息を止めてしまうと筋肉が逆に緊張してしまうため、ゆったり吐きながら「ふぅ~」と伸ばすのがおすすめです。 NAORU(ナオル)整体院

最後に、「継続」が鍵。1回や2回では大きな変化を感じづらいので、少しずつ毎日取り入れることこそが効果を感じるポイントとなります。 NAORU(ナオル)整体院

#菱形筋ストレッチ #肩甲骨ケア #姿勢改善 #デスクワーク対策 #ストレッチ習慣

3.菱形筋ストレッチの具体的なやり方(ステップ別)

ストレッチって、「思い立ったらすぐに始めたいけど、どうやればいいの?」と感じること、ありますよね。ここでは、3つのステップで、菱形筋のストレッチ方法を会話形式でザックリお伝えします。

「え、こんな簡単に?」と思えるものなので、ぜひ試してみてください。

① 座ってできるストレッチ1:手を前に組んで肩甲骨を離す動き

「あのね、最初は椅子に座ったままでもできるこの動きがおすすめだよ」。椅子や床で座った姿勢で、両手を前に組んで、腕をまっすぐ前へ伸ばします。肩甲骨が背骨から“離れる”ように、ゆっくりと前へ手を出しましょう。

ポイントとしては、「腕を前に出す」「肩甲骨を背骨から離すイメージ」「息を吐きながらキープ」です。例えば10〜15秒間キープして、ゆっくり戻す、という流れを2〜3回繰り返すと言われています。引用元:からだにいいこと

「え、これだけ?」と思うかもしれませんが、肩甲骨の内側にじわっと効いてくる感覚が出やすいです。呼吸を止めずに、ゆったりと“ふ〜っ”と息を吐きながら行うと、筋肉がリラックスしやすいです。

② 壁/テニスボールを使ったほぐしストレッチ

「次はちょっと道具を使うよ。テニスボールや壁があればOK」。壁の側に立ち、テニスボールを肩甲骨の内側あたり(背骨と肩甲骨の間)に当てて、ゆっくり体重をかけながら“コロコロ”と動かします。壁の面を使って“当てて・離す”を繰り返すことでも効果的と言われています。引用元:からだにいいこと

ポイントは「ボールの位置を肩甲骨の内側辺りに」「痛みを感じるほど強くしない」「10秒程度キープして、ゆるめて、また当てる」というリズム。こちらも呼吸を意識して、「気持ちいい〜」くらいに肩甲骨がほぐれてくるのを感じながら行うと良いです。

③ 四つん這い+背中丸め・反らし動作で肩甲骨を動かすストレッチ

「最後は、背中も使ってガラッと動かそう」。四つん這いになって、まず息を吐きながら背中を丸めて(おへそを背中に引くイメージ)、次に息を吸いながら背中を反らせて肩甲骨を開く/閉じる動きを繰り返します。引用元:からだにいいこと

ポイントは「手のひらを床につけて腕を安定させる」「肩甲骨が背中で“動いている”のを意識する」「5回〜10回を1セットで2〜3セット」くらいが目安です。呼吸も連動させて、“丸める=吐く”“反らす=吸う”という流れで自然に身体が動いてくれやすいです。

この動きを続けることで、「肩甲骨がスムーズに動くなあ」「背中の張りが少し和らいだなあ」と感じる人も多いと言われています。

#菱形筋ストレッチ #肩甲骨ケア #背中ほぐし #テニスボールリリース #四つん這いストレッチ

4.継続・習慣化するためのコツと生活動作の見直し

「ストレッチ、続けようと思ってもいつのまにかやらなくなっちゃうんだよね」という声、よく聞きます。そこで今回は、菱形筋ストレッチを“続く習慣”にするためのヒントを、日常の動作の見直しも交えて会話形式でお届けします。

デスクワーク中・スマホ操作時の姿勢改善のヒント

「ねぇ、パソコンの前にいるとついつい猫背になっちゃって…」と話すあなたへ。長時間のデスクワークやスマホ操作は、肩が前に出て肩甲骨が広がったまま固まりやすく、菱形筋がゆるみづらくなると言われています。そこで、次のような小さな意識を取り入れてみましょう。

-

1時間に1回、立ちあがって肩をぐっと後ろに引いて「肩甲骨を背骨に近づける」動きを入れる。

-

スマホを操作する時、画面を少し目線の高さに上げて、頭が前に出ないようにする。

-

椅子に深く座って腰を立て、背もたれにそっと背中をつけて肩を軽く引くようにする。

これらを「ついで動作」にしてしまえば、特別な時間をとらなくても、菱形筋まわりのこわばりを防ぎやすくなると言われています。

「ちょっと立つ」「ちょっと引く」だけでも、積み重ねることで姿勢改善の下地になります。

ストレッチを習慣にするためのタイミング(例:毎日就寝前2〜3分)

「どのタイミングでやればいいの?」というと、習慣化しやすいのはやっぱり “ルーティン化できる時” です。例えば、就寝前に2〜3分だけ菱形筋ストレッチをする、というのがおすすめと言われています。

また、入浴後の「体が温まっている状態」も筋肉がゆるみやすく、効果を得やすいタイミングだとも言われています。

「毎日じゃなきゃダメかな…」と思う方もいるかもしれませんが、むしろ「今日は時間がないから1分だけ」でもOKと考える方が長続きします。「やらなきゃ」というプレッシャーを減らして、「できる範囲でやる」が鍵です。

補助器具・ツールの活用(タオル・チューブ・フォームローラーなど)

「ストレッチって道具があると難しそう…」と思うかもしれませんが、実はタオルやチューブ、フォームローラーなど、手軽な道具で“背中のケア”がグッとやりやすくなると言われています。

例えば、タオルを頭上で持って肩甲骨を寄せる動きを加えると、菱形筋に「効いてる~」と感じやすくなるケースがあります。フォームローラーを背中下部に当ててゆらりと体を揺らすだけでも、肩甲骨まわりが“ほぐれる感覚”を作りやすいそうです。

「道具を使わなきゃダメ?」というわけではなく、選択肢があるということ。自分の生活スタイルに合った“補助”を加えることで、ストレッチのハードルが下がり、「今日はやろうかな」という気持ちが湧きやすくなります。

「今日はできなかった」という日にどうするか・無理せず続ける工夫

「今日は忙しくて全然ストレッチできなかった…」という日、誰にでもありますよね。でもそこで「もう今日はダメだ」と諦めてしまうと、明日以降も同じになりがちです。そこでおすすめなのが「できなかったなら“軽め”でいい」と自分に許可を出すこと。

例えば、ストレッチ1ポーズだけ、もしくは「腕を後ろで組んで肩甲骨を寄せるだけ」でOKと考えると、「今日もやった」という実感が残り、継続しやすくなります。

また、カレンダーやスマホのリマインダーに「肩甲骨ケア」と書くだけでも、「何となくやらなきゃ」という意識が働き、習慣化しやすくなると言われています。

そして、強度を落としても“毎日少し”続けることこそが、菱形筋の柔らかさを保つための鍵だと言われています。

少しずつ、“いつもの生活”に組み込んでしまえば、ストレッチが“特別なこと”じゃなく“自然なこと”になっていきます。

#菱形筋ストレッチ #姿勢改善習慣 #肩甲骨ケア #デスクワーク対策 #ストレッチ習慣

5.よくある質問 (FAQ) とトラブル対処

「ストレッチしてるけど、これって大丈夫かな?」という疑問にお答えします。ここでは、菱形筋ストレッチを行う中でのよくある質問と、そのトラブルへの対処法をお伝えします。「今日からできる一歩」になるよう、会話調で気軽に読んでくださいね。

Q:ストレッチ中に痛みが出たら?

「おっと、ちょっと背中がズキッと…」なんてときは、ストレッチを中止することがまず大切と言われています。痛みやしびれが出たら、無理にそのまま続けず、少し休むほうが安全です。

「このくらいなら大丈夫かな?」と思っても、強い痛みや長く続く違和感があった場合には、他に原因がある可能性もあると言われており、セルフケアでは対処しづらい場合には専門家のチェックも視野に入れるのがおすすめです。

つまり、痛みが強い・継続する・しびれを伴うといったケースでは、「ちょっと止めてみよう」「無理しないで様子を見よう」という選択が安心につながります。

Q:どれくらい続ければ効果が出る?

「いつから変化を感じられるの?」という質問もよく聞かれます。ストレッチについては、1回だけで劇的に変化するわけではないと言われています。

むしろ「少しずつ毎日やる」「継続する」ことで、肩甲骨まわりが徐々に動きやすくなり、背中・肩のこわばりが和らぐ可能性が高まると言われています。

仮に「3〜4日だけ集中してやった」だけでは変化が少ないこともありますので、「1~2週間、無理のない範囲で毎日少しずつ続ける」ことがポイントだと考えられています。

Q:筋トレしてもいい?ストレッチだけでいい?

「ストレッチだけで十分かな?それとも筋トレもやるべき?」という悩みもありますね。ストレッチは、菱形筋を“ゆるめて可動域を高める”という点で非常に有効と言われています。

一方で、肩甲骨を背骨に引き寄せる動きなどを支える筋力(菱形筋を含む)もあるため、筋トレを“軽め”に取り入えることで、ストレッチだけより安定した変化につながる可能性があると言われています。

ただし、「筋トレ=ガンガン負荷をかける」ではなく、肩甲骨の動きを意識した軽めのエクササイズから始めるのがおすすめです。

Q:他の筋肉(僧帽筋・広背筋)も同時にケアすべき?

「菱形筋だけやればOK?」と思いがちですが、実は肩甲骨まわりには僧帽筋や広背筋など複数の筋肉が連携して動いています。

そのため、菱形筋のストレッチを行った後、「肩甲骨を大きく動かす」「胸を開く」「背中側に腕を引く」といった動きで、関連筋群もゆるめておくとよりバランスが良いと言われています。引用元:([turn0search4])

ですので、「菱形筋+関連する筋肉」のケアを“セット”で意識するのが、結果として肩甲骨まわりの快適さを高めるコツです。

最後に:まとめ・今すぐできる一歩として

今回のFAQでお伝えしたように、菱形筋ストレッチは「痛みが出たら止める」「継続がカギ」「筋トレも適度に」「関連筋も合わせてケアする」というポイントを押さえることで、肩甲骨まわりの柔らかさや姿勢改善の可能性が高まると言われています。

そして、今すぐできる“今日の一歩”として、椅子に座ったまま両手を前に組んで肩甲骨を背骨から離す動きを10秒ゆっくり3回やってみるのがおすすめです。

「完璧にやらなきゃ」と思うとハードルが上がるので、「今、この瞬間できる範囲で」行うことが継続につながります。

少しずつ「肩甲骨が“軽いな”」「背中を意識すると楽になったな」と感じられたら、次は壁・テニスボール・四つん這いなど、バリエーションを増やしていきましょう。

肩甲骨の内側の“こわばり感”や“背中の張り”を感じたら、まずこの一歩を試してみてくださいね。

#菱形筋ストレッチ #肩甲骨ケア #肩こり対策 #背中の張り改善 #セルフケア継続

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す