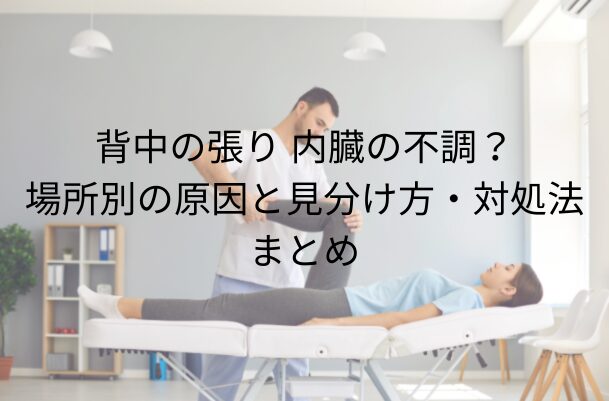

1.症状チェック:背中の張りの場所と内臓リスク一覧

「最近、背中がなんとなく張る気がするけど、これって内臓が関係してるのかな?」

そんなふうに感じたことはありませんか?実は、背中の張りには筋肉のコリだけでなく、内臓の不調が背景にある場合もあると言われています。

特に注意したいのが、「張りを感じる場所によって関係する内臓が異なる」ということ。ここでは、部位ごとに考えられる主な内臓リスクを一覧にしてみました。

背中の張りと内臓疾患の関係(部位別)

| 張りを感じる部位 | 関連があるとされる内臓疾患の例 |

|---|---|

| 左側 | 心筋梗塞、狭心症などの心臓疾患 |

| 右側 | 胆石、胆のう炎、肝機能の低下など |

| 背中の中央 | 膵炎、膵臓がんなど膵臓疾患 |

| 腰まわり | 腎盂腎炎、腎結石など腎臓関連 |

こうして見ると、ちょっとした張りでも放っておけないな…と感じる方もいるかもしれませんね。

ただ、すべての背中の張りが内臓に直結するわけではありません。姿勢の崩れやストレスなど、筋肉性の要因も十分考えられます。

筋肉性の張りとの見分けポイント

筋肉性の張りは、以下のような特徴があるとされています。

-

長時間のデスクワークや運転で姿勢が崩れている

-

同じ部位にだけ張りや重さを感じる

-

湯船に浸かったりマッサージで楽になる

-

精神的に緊張が続いたときに症状が出る

逆に、内臓が関係する張りは、「じっとしていてもズーンと重たい」「マッサージしても改善しない」「吐き気や発熱を伴う」などのケースがあるとも言われています。

いずれにしても、張りが長引くときや他の症状を伴う場合は、早めに医療機関で相談してみるのもひとつの選択肢です。体のサインを無視せず、じっくり自分の状態を観察してみましょう。

#背中の張り

#内臓疾患リスク

#筋肉性との違い

#体のサイン

#張りの原因を探る

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132)

(引用元:https://www.sugawa-seikeigeka.jp/back-hurts)

(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)

2.内臓疾患と背中の張りの関連性(部位別解説)

「え、背中の張りって、内臓が関係してることもあるの?」

そう思ったあなた、実はそれ、見過ごせない体のサインかもしれません。張りの場所によっては、心臓や腎臓、肝臓などの内臓と関係があるといわれています。

ここでは、張りが出やすい代表的な3つの部位ごとに、関係があるとされている内臓疾患や、その症状の特徴について詳しく見ていきましょう。

左肩甲骨周辺の張り|狭心症や心筋梗塞の可能性も?

もし、左の肩甲骨あたりに重だるさや張りを感じるとき、心臓からのサインの可能性もあるとされています。

狭心症や心筋梗塞の前兆として、背中や肩甲骨まわりに違和感が出ることがあるそうです。

特徴的なのは、「胸の痛みはないのに、背中にだけ張りがある」といったケース。特に、運動中や階段を上ったあとなど、心拍数が上がったタイミングで張りが強まるなら要注意です。

ただし、風呂で温まると落ち着いたり、姿勢によって軽減される場合は、筋肉性のコリと見分けがつきづらいこともあります。

腰〜背中中央の張り|腎臓や膵臓が関係していることも

背中の中央から腰にかけて、特に左右どちらかに偏った張りがあるときは、腎臓の不調が関係していることがあるといわれています。

腎盂腎炎や結石では、発熱や排尿時の違和感、血尿などの症状を伴うケースも。

また、膵炎や膵臓がんでは、背中の中心部やや左寄りにズーンとした鈍痛や張りを感じることがあるそうです。

特に「脂っこい食事のあとに痛くなる」「横になるとラクになる」など、生活習慣とセットで現れることもあるとか。

右肩甲骨の下あたりの張り|胆のうや肝臓の不調?

右の肩甲骨の下あたりにジワジワと張りが続くとき、胆石や胆のう炎が関係している可能性もあるとされています。

胆石は、脂っこいものを食べたあとに急に右側の背中や腹部に張りや痛みが出るのが特徴だとされます。

また、肝臓の機能低下により右肩周辺の筋肉がこわばるという報告も見られます。

一方、筋肉の使い過ぎや姿勢の偏りでも同様の場所に張りが出るため、しばらく様子を見て変化がないか観察するのが大切です。

#内臓と背中の張り

#部位別症状の違い

#肩甲骨周辺の不調

#腎臓と膵臓のサイン

#胆のう疾患の兆候

(引用元:https://www.ishamachi.com/?p=15184)

(引用元:https://www.sugawa-seikeigeka.jp/back-hurts)

(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/302055)

3.筋肉性の背中の張りとストレス・姿勢由来の違い

「内臓じゃなかったら、ただのコリ?」と思っている方。

実はその背中の張り、筋肉や自律神経のバランスが崩れているサインかもしれません。

デスクワークやスマホの長時間使用など、同じ姿勢を続ける生活が続いていませんか?

そんな日常の積み重ねが、知らないうちに背中の筋肉を緊張させ、張りを感じる原因になることもあると言われています。

長時間の姿勢・運動不足が影響する筋肉性の張りとは?

筋肉性の張りは、いわゆる“使いすぎ”や“動かなすぎ”が影響していると考えられています。

特に背中は、無意識のうちに力が入っていることが多く、緊張がたまりやすい部位です。

例えば、

-

座りっぱなしで背中が丸まった姿勢が続いている

-

PC作業やスマホを見る姿勢が習慣化している

-

猫背で肩甲骨まわりが動かしづらくなっている

こうした状態が続くと、筋肉が硬くなり、血流が悪くなって酸素や栄養が届きにくくなると言われています。その結果、「張る」「重い」「だるい」といった不快感につながることがあるようです。

ストレス・自律神経の乱れと背中のこりの関係

一方、心の緊張が体に表れることもあります。

「最近なんとなく背中が苦しい」「息が浅く感じる」なんてことありませんか?

自律神経が乱れると、筋肉の緊張がコントロールしづらくなり、常に交感神経が優位な状態に。

これが呼吸の浅さや、背中の広範囲に感じる違和感につながることがあると言われています。

また、ストレスが続くと、無意識に肩をすくめる癖がついたり、胃腸の不調をかばう姿勢になることで、背中の筋肉に負担がかかることも。

気づいたらいつも同じ姿勢…そんなときは、深呼吸をしたり、軽く背伸びをしてみるのもひとつの方法です。

#筋肉性の張り #ストレス由来のこり #姿勢のクセ #自律神経と背中の関係 #浅い呼吸と緊張反応

(引用元:https://www.sugawa-seikeigeka.jp/back-hurts)

4.見分け方とセルフチェック項目

「背中が張るっていっても、原因が筋肉なのか内臓なのか、正直わかりづらい…」

そんなふうに感じている方は少なくありません。そこで今回は、セルフチェックのポイントを整理し、見極めのヒントになる項目をご紹介します。

日常的なケアの目安としても活用できるので、気になる方はぜひ読み進めてみてくださいね。

痛みの性質・持続時間・併発症状に注目

まずは、痛みや張りの「質」に着目するのがポイントです。

-

ズキズキ・ピリピリ → 神経的な要素を含むことがある

-

鈍い重さ・圧迫感 → 内臓由来のケースも見られる

-

刺すような鋭い痛み → 結石や急性炎症などの報告があるそうです

次に確認したいのは「どのくらい続いているか」です。

一時的な筋肉疲労なら、休息や軽いストレッチで回復することもあるようですが、痛みが2日以上続く、あるいは寝ても改善しない場合は、違う原因が隠れている可能性があるとも言われています。

さらに、他の症状にも目を向けてみてください。

-

吐き気、食欲不振

-

発熱、寒気、汗が止まらない

-

排尿時の違和感、色やにおいの変化

-

胸の圧迫感や動悸

これらが同時に見られる場合、早めに専門機関で相談するのが安心です。

温めたりマッサージで楽になる?それも判断材料に

「お風呂に入ったら少しラクになった」

「軽くストレッチしたらだいぶマシ」

こうした反応がある場合、筋肉性の張りの可能性が高いとされています。

逆に、温めたりマッサージをしても全く変化がない、むしろ悪化した…という場合には、自己判断せず注意が必要です。

痛みの原因を正しく見極めることが、体を守る第一歩。小さなサインも見逃さず、自分の体の声に耳を傾けてみましょう。

#背中の張りセルフチェック

#痛みの性質で判断

#併発症状の見極め

#マッサージでの変化

#原因を知るヒント

(引用元:https://www.ishamachi.com/?p=15184)

(引用元:https://allabout.co.jp/gm/gc/302055)

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132)

5.早期対応と対策のすすめ

背中の張りがずっと続いていると、不安になってくることってありますよね。

でも、「この程度で病院に行くのは大げさかな…」とつい我慢してしまう方も多いのではないでしょうか。

実際には、早めに対応することで重症化を防げるケースもあるといわれています。ここでは、受診すべきタイミングや、日常でできる初期対応・予防法についてまとめました。

こんな症状があれば、来院を迷わずに

以下のような症状がある場合は、体からの“緊急サイン”かもしれません。

-

突然の呼吸のしづらさ

-

冷や汗を伴う激しい痛み

-

血尿、排尿時の強い違和感

-

胸の圧迫感やめまい

-

しびれや吐き気を伴う背中の張り

これらの症状がある場合、早急に医療機関で相談することが推奨されています。

また、背中の張りがある場合は「整形外科か内科か」で迷うこともありますよね。

筋肉や骨格由来と思われる場合(姿勢の悪さ、運動後の張りなど)は整形外科が適していると言われます。

一方、内臓や体調全体に関係していそうな症状(発熱、吐き気、倦怠感など)がある場合は内科、もしくは該当の専門科の相談が適しているとされています。

日常的な初期ケアと予防のすすめ

急を要しない場合でも、以下のような方法で張りをやわらげることができるかもしれません。

-

深呼吸や瞑想などの自律神経ケア

-

肩甲骨まわりをほぐす軽めのストレッチ

-

腰や体幹を支えるための体幹トレーニング

また、年に一度の健康診断や、気になる項目があれば血液検査・エコー検査なども受けておくと安心です。

「忙しくて後回しにしがち」な人ほど、早めにスケジュールを確保しておきましょう。

#背中の張り早期対応

#受診の目安

#初期ケア方法

#自律神経ケア

#予防と健診の大切さ

(引用元:https://www.ishamachi.com/?p=15184)

(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4132)

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す