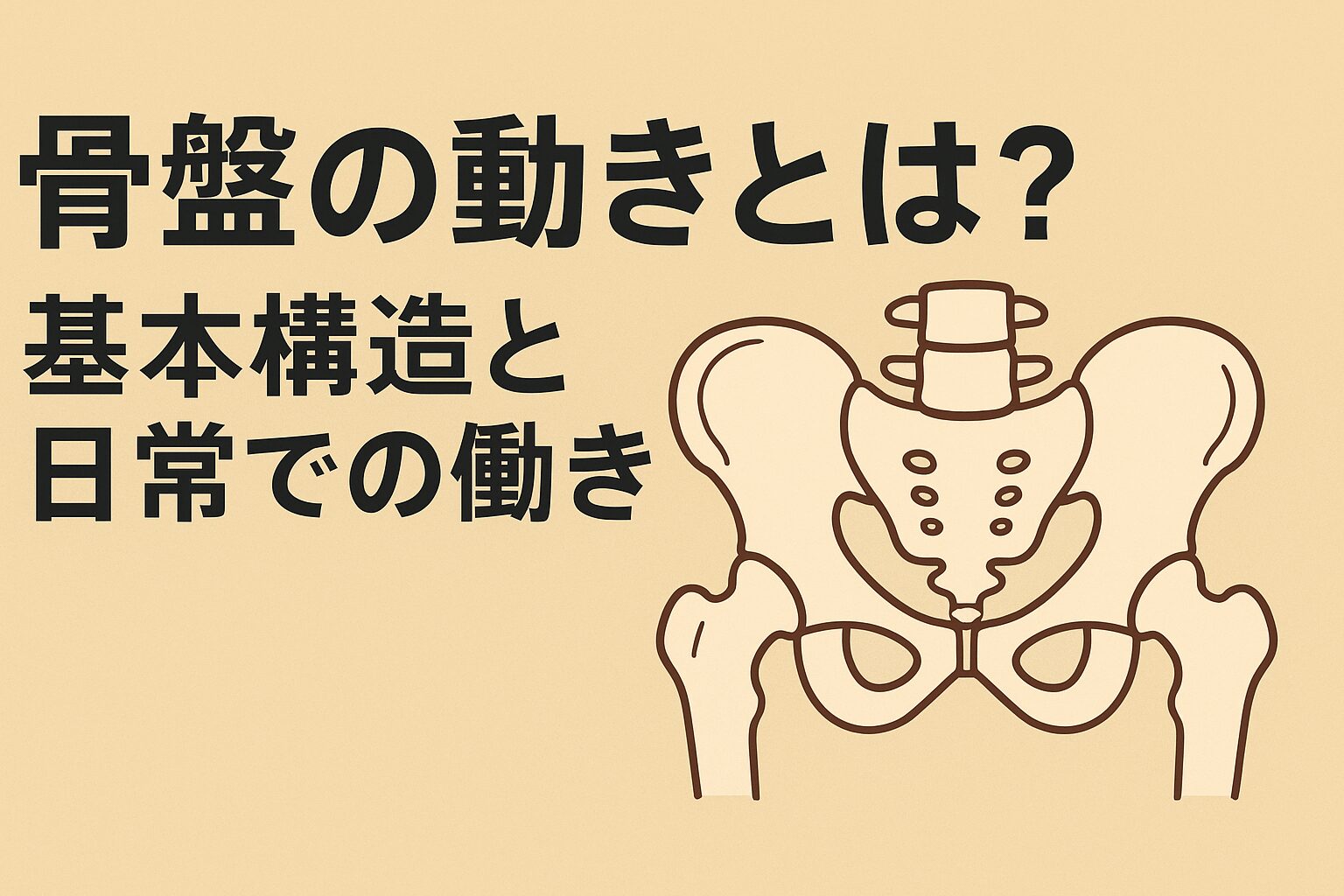

1.骨盤の動きとは?基本構造と日常での働き

骨盤を構成する腸骨・仙骨・恥骨などの骨格的説明

「そもそも骨盤ってどこからどこまで?」と思われる方も多いでしょう。骨盤は主に、腸骨・仙骨・恥骨などの骨で構成されていて、身体の下半身と上半身をつなぐ土台的な役割を果たしていると言われています。sakaguchi-seikotsuin.com

例えば、腸骨は左右の大きな翼のような骨で、私たちが腰を支える構造の一部です。仙骨は背骨の下部から続く三角の骨で、腸骨と“かみあって”骨盤環を形成。そして恥骨は前方で左右が合わさる部分で、立つ・座るなどの動作で“前後あるいは左右の変化”に関わりやすい箇所と言われています。

このように骨盤は数個の骨が「輪」あるいは「環」になって組み合わさり、単一の骨ではなく“複数骨+関節+靭帯+筋肉”という構造であるため、日常動作では微細な“動きのゆとり”があることが理想とされています。

「骨盤が動いている」というと大げさに聞こえるかもしれませんが、実際には前傾・後傾・左右傾・回旋といったわずかな角度変化が、歩く・座る・立つという日常の中で繰り返されていると言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

骨盤が上半身と下半身をつなぐ“土台”としての役割

じゃあ、なぜ骨盤が「土台」として扱われるのでしょうか?実は、骨盤は上半身と下半身を構造的に“つなぐ”重要な部分で、体重を受け止めて、脚からの力を背骨や上半身に伝える架け橋のような存在だと解説されています。mori-seikei-clinic.jp

例えば「立つ」動作を考えてみてください。脚が地面から受ける力を、まずは骨盤が受け取り、その上で背骨や肩・頭部へと上昇していきます。この一連の流れが骨盤を通るため、骨盤が“しっかりしていない・動きにくい”と、その流れが滞りやすくなる可能性があります。

また「座る」動作でも同様です。椅子に座った際に骨盤が後ろに倒れやすかったり左右にずれていたりすると、上半身が前傾し、背中が丸くなり、結果として腰・股関節・膝などに余計な負担がかかると言われています。足うら屋

このため、骨盤はただ“そこにある骨格”というよりも、“動きながら支える土台”という視点で理解することが大切です。意識的に「今、自分の骨盤はどんな状態かな?」と考えてみるだけでも、立ち姿勢や座る時間の心地よさが変わるかもしれません。

日常動作(歩く・座る・立つ)における骨盤の動きの重要性

さて、ここからは「歩く」「座る」「立つ」それぞれの動作において、骨盤の動きがどのように関与しているかをご紹介します。

-

歩くとき:歩行中には、骨盤がわずかに回旋(ねじれ)したり、前後や左右に傾いたりしながら“重心移動”をスムーズにする役割を果たしているとされています。例えば、右足を前に出すときには左側の骨盤が前方へ回旋する…といった動きが起こると言われています。sakaguchi-seikotsuin.com

-

立つとき:立位では、骨盤がニュートラルな位置にあることで上半身と下半身の連絡がスムーズになり、腰や膝に余計な負担がかかりにくくなります。もし骨盤が前傾/後傾しすぎていたり左右に偏っていたりすると、立ち姿勢が安定しづらくなる可能性があります。mori-seikei-clinic.jp

-

座るとき:椅子に座る際、骨盤が後ろに倒れたままだと背中が丸くなり、前かがみ・猫背になりやすいです。この姿勢の悪さは長時間続くと股関節・腰・背中の負担として蓄積されやすいと言われています。足うら屋

「でも自分では意識しづらい…」というのも当然です。だからこそ、まず「骨盤が今、どう傾いてるかな?」と立った/座った状態で少しだけ感じてみることが、実は改善の第一歩だと言われています。sakaguchi-seikotsuin.com

#骨盤の動き #骨盤構造 #骨盤土台 #日常動作から骨盤ケア #姿勢改善

2.骨盤の動きの種類:前傾・後傾・側方傾・回旋を理解しよう

「前傾」「後傾」「左右の傾き」「回旋(ねじれ)」という動きの説明

「ねえ、なんだか最近、立った時お尻が前に出てる気がするんだけど…」という会話、結構あると思います。実はそれ、骨盤の“前傾”という動きに関係していると言われています。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

骨盤の前傾とは、骨盤の前側が下がって、後側が上がるような傾きのこと。逆に「後傾」は、前側が上がって後側が下がるような状態です。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

さらに、骨盤には「側方傾(左右に傾く)」「回旋(骨盤がねじれる・ひねられる)」という動きもあるんです。歩いたり、立ったり、座ったりする中で、これらの動きが組み合わさって骨盤は微妙に揺れ動いています。

各動きがどの筋肉・姿勢と関係しているか(例:腸腰筋、大殿筋、ハムストリングス)

「前傾気味だな」と感じたとき、実は体の前側の筋肉、例えば 腸腰筋 や 大腿直筋 が張っていることがあります。これらが骨盤を前に引っ張る動きを助ける筋肉だと言われています。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

逆に、骨盤が後傾方向になってしまう場合は、 ハムストリングス や 大殿筋、そしてお腹前面の 腹直筋 が関与することがあります。これらが骨盤を後ろへ引き下げる力になりやすいと言われています。

また、側方傾や回旋の動きでは、例えば 中殿筋(股関節側面の筋肉)や 腹斜筋・ 広背筋 といった筋肉が骨盤の左右・ねじれをコントロールしているとされています。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

どのような姿勢・生活習慣でそれぞれの動きのバランスが崩れやすいか

「デスクワークで長時間座る」「脚を組んで座る」「横座り・あぐら」などの姿勢は、骨盤の動きのバランスを崩しやすいと言われています。 湘南カイロプラクティック療術院

たとえば、座って腰を反らせていると骨盤が前傾しがちになり、「反り腰」の傾向になることがあります。逆に、椅子の背もたれに寄りかかって骨盤が後ろへ倒れると、後傾になり、「猫背」が続きやすいという話もあります。

さらに、歩く時や立っている時に「片足重心」「左右に体重をかけてしまう癖」があると、側方傾や回旋の偏りも出やすくなります。こうした左右差やねじれのくせが積み重なると、バランスを崩して腰・股関節・膝へと負担が広がる可能性があると言われています。

つまり、日々の“何気ない姿勢のくせ”が、骨盤の動きの種類(前傾・後傾・側方傾・回旋)のバランスを乱してしまって、その結果“体のあちこちに影響が出やすい”のです。

「私、大丈夫かな?」と思ったら、まずは自分の立ち姿や座り姿をちょっと意識してみる――それだけでも変わるきっかけになると言われています。 湘南カイロ茅ヶ崎整体院

#骨盤の動き#前傾後傾#骨盤側方傾#骨盤回旋#姿勢バランス

3.骨盤の動きが悪くなる原因と体への影響

筋肉の硬さ・バランスの崩れ(腸腰筋・ハムストリングス等)

「ねえ、最近なんだか腰のあたりがズーンと重たい感じがする」なんてこと、ありませんか?このような違和感の背景には、実は骨盤周りの“筋肉の硬さ”や“筋力バランスの崩れ”が関係していると言われています。例えば、深部にある 腸腰筋 がこわばると、骨盤が前に引き出されがちで“反り腰”になりやすいとされます。引用元: さかぐち整骨院

一方で、 ハムストリングス や 大殿筋 が硬くなると骨盤が後ろへ倒れやすく、いわゆる“猫背”の姿勢につながることもあるようです。引用元:[https://miyamoto-labo.jp/…] 宮本ラボ

また、これらの筋肉だけではなく“働きが弱い筋肉”と“働きすぎの筋肉”というバランスの崩れが、骨盤の動きを制限してしまうという見方もあり、「一部の筋肉が硬い・弱い」という状態が連鎖反応を起こすと言われています。引用元:さかぐち整骨院

ですから、「筋肉が硬いから仕方ない」と放っておくと、骨盤の動きがスムーズでなくなり、結果として体のあちこちに“余分な負担”がかかる可能性も高まるのです。

長時間の座り姿勢・反り腰・猫背など生活習慣による影響

「仕事が忙しくて座りっぱなし」という日、きっと多くの方にありますよね。長時間の座り姿勢は、骨盤が後ろへ倒れやすく、筋肉がこわばったり、骨盤の“動きの幅”が狭くなったりすると言われています。

さらに、反り腰や猫背といった“不自然な姿勢”を日常化してしまうと、骨盤の前傾・後傾・ねじれが癖になって、動きのバランスが崩れやすくなるようです。引用元: 宮本ラボ

こうした状態が続くと、骨盤が本来の“動きながら支える”役割を十分に果たせなくなり、立ち上がりや歩き始めの違和感、座ったままの疲れ、肩まわりの張りなど、様々な体の反応として現れる可能性があります。

骨盤の動きが制限されることで起こりうる体の不調(腰痛・股関節痛・姿勢崩れ)

「いや〜、骨盤がちょっと固まってるって聞いたけど、それって本当に体に影響あるの?」という疑問もあるかもしれません。実は、骨盤の動きが制限されると、腰まわり・股関節・さらには姿勢全体に影響が出ると言われています。例えば、骨盤が後傾のまま固まると、腰椎(腰の背骨)の動きが制限され、結果的に腰痛を感じやすくなるケースがあります。

加えて、骨盤–股関節–背骨の“つながり”がうまく働かないと、動作がスムーズにいかず、歩いたり階段を上ったりする時に「なんか動きづらいな」と感じることもあるそうです。引用元:さかぐち整骨院

また、姿勢が崩れてしまうと、呼吸が浅くなったり、筋肉が余計に緊張したりして「疲れやすい」「だるい」といった体調の変化につながるとされます。引用元:note(ノート)

つまり、骨盤の動きが“悪いまま”放置されると、小さな違和感が徐々に大きな負担へとつながる可能性があるため、「ちょっと気になるな」と思ったら、まず日常姿勢や筋肉の状態を見直しておくことが推奨されています。引用元: さかぐち整骨院

#骨盤の動きが悪くなる原因#筋肉の硬さと骨盤#生活習慣と姿勢崩れ#腰痛と骨盤の関係#骨盤可動域制限の影響

4.セルフチェック&今日からできるセルフケア(ストレッチ・体操)

自宅で簡単にできる骨盤の動きチェック方法(前傾/後傾の確認など)

「ねえ、最近なんとなく腰が重い気がして…骨盤、ちゃんと動いてるのかな?」なんて感じたこと、ありませんか?そんな時、自宅で簡単にできる骨盤の動きのチェックを試してみることがおすすめです。まず、壁に背を付けて立って、かかと・お尻・肩甲骨を壁につけてみましょう。その時、腰と壁の間に手がどれくらい入るか見ることで、骨盤の 前傾/後傾の傾き具合 がだいたい把握できると言われています。

次に、床に仰向けになって膝を立て、「お腹を軽く引き込んで骨盤をニュートラルに保つ」感覚をつかんでください。そのまま骨盤をゆっくり前傾→後傾と動かしてみることで、“動きの範囲”が見えてきやすいです。「動かしにくいな」「どこか固まってるな」と感じたら、セルフケアのサインと言われています。

このようなチェックを「立って・仰向けで・ゆっくり動いてみる」3ステップで行うだけでも、自分の骨盤のクセに気づくきっかけになると言われています。

ストレッチ・体操メニュー:たとえば前傾/後傾を調整するもの、回旋を促すもの、自宅でできる動き

さて、チェックで「少し動きづらいな」と感じたら、ここからストレッチや体操で骨盤の動きを整えていきましょう。まずは 前傾気味な骨盤 の方におすすめのストレッチ。仰向けで膝を立てた状態から、お尻を少し持ち上げるブリッジ系動作をゆっくり3〜5秒キープ、わずかにお尻後ろを押し出すように動かすことで、骨盤の後傾を促すと言われています。次に、 後傾気味な骨盤 の方には、立ったまま膝を微曲げて、お腹を軽く引き込み、骨盤を前に傾ける意識で骨盤前部を上げるような動作が効果的だと言われています。

さらに、骨盤の “ねじれ(回旋)” や “左右傾” が気になるなら、まず椅子に座って片脚をもう片方の膝の上に乗せて軽くひねるストレッチや、四つん這いで片方の膝を横に出し、骨盤を左右に揺らす体操がおすすめです。これによって「回旋可動域」が目覚めることがあると言われています。

どの体操も、「一気に無理をしない」「気持ちよく少し伸びる範囲で」「何回かに分けて行う」がポイントです。そして、毎日少し続けるだけで、骨盤の“動きづらさ”が少しずつ軽くなってきたという方も多いと言われています。

「今日から少しやってみようかな」と思ったら、まず1つ、体を動かしてチェック&ストレッチを取り入れてみること。その “ちょっとの工夫” が、骨盤の動きを整えて日々の姿勢や体の感じ方を変えるきっかけになるかもしれません。

#骨盤セルフケア #骨盤チェック #骨盤ストレッチ #骨盤体操 #動ける骨盤

5.骨盤の動きを整える習慣化と、どんな時に専門家に相談すべきか

継続して動きを整えるための生活習慣改善ポイント(運動・姿勢・休息)

「ねえ、最近骨盤の動きが気になるんだよね…」というあなたに、まずは“無理なく継続できる習慣”を取り入れてみましょう。骨盤の動きを整えるには、運動・姿勢・休息の3つが鍵だと言われています。

運動面では、毎日5分でもいいので骨盤まわりをゆるめたり支える筋肉を動かしたりする時間を確保するのが効果的です。たとえ短時間でも「起きてすぐ」「寝る前」にルーティン化することで、習慣になりやすいと言われています。姿勢では、椅子に座る時の骨盤の位置・立っている時の重心・歩く際のかかとからつま先へと体重移動する意識…こうした“ちょっとの意識”で骨盤の動きが変わりうるとも言われているのです。

休息も忘れてはいけません。筋肉や関節が硬くなりすぎると骨盤の動きが制限されやすく、それを防ぐためには適度な休息やリラックス時間を設けることが大切です。ゆったりとしたストレッチや深呼吸を伴う休憩を日々に組み込むことで、体がリセットされ「骨盤が動きやすい状態」になりやすいと言われています。

つまり、運動・姿勢・休息をバランス良く続けることで、骨盤の動きを整える“土台”を作ることが可能だと考えられます。大切なのは「毎日少しだけでも続ける」こと。無理せず、気づいたら自然とやってる状態が理想です。

動き改善が見られない・左右差がある・痛みと併発している場合の来院サイン

「自分でストレッチもしてるし意識もしてるのに、どうも骨盤の動きが良くならない…」そんなとき、専門家に相談を検討した方が良いサインがあります。例えば、左右の骨盤の動きに差を感じる・前傾・後傾のどちらかに偏ってしまっている・さらには腰痛・股関節痛・姿勢の崩れなど“動きの乱れ”とともに痛みを伴うケースです。これらは自力での改善が難しい場合があり、「来院を検討すべき」と言われています。

また、「セルフケアをしている期間が長いのに動きが明らかに進まない」「姿勢が左右非対称に見える」「日常生活で支障を感じる動作が増えた」なども“動きの改善が停滞している”と捉えるひとつの目安です。

こうしたときに、資格を持つ専門家—例えば柔道整復師や理学療法士など—による触診・動きのチェック・個別に合わせたプラン作成は、あなたにとっての次のステップになるでしょう。

整骨院・理学療法・専門家ケアにお願いするメリット

「え、専門家に頼むってそんなに違うの?」と思われるかもしれませんが、実はかなりのメリットがあると言われています。専門家ケアのメリットとしては、まず“あなたの骨盤の現状”を正しく把握してもらえること。自分では気づきづらい“左右差”“ねじれ”“筋肉の張り”などを専門的に見てもらえるというのが強みです。

さらに、セルフケアだけでは補いきれない“関節・筋肉の深いレベル”での調整や、継続しやすい習慣づくり・具体的な姿勢改善アドバイスなど、生活と動作をつなげて整える支援が受けられるという点も大きなメリットと考えられています。理想は、自分で頑張る+専門家の力を借りる“ハイブリッド型”です。

もちろん、必ずしも来院しなければならないわけではありませんが、「動きがどうしても改善しづらい」「痛みがつきまとう」などのサインを見逃さず、早めに相談しておくことが、将来的な負担を軽くするきっかけにもなると言われています。

#骨盤の動きを整える習慣化

#骨盤姿勢改善

#セルフケア継続のコツ

#骨盤専門家相談サイン

#整骨院理学療法メリット

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す