主な原因を4つの視点で整理

筋肉・姿勢の問題

まず一番多いのは「筋肉や姿勢」が関わるケースだと言われています。たとえば、長時間のデスクワークやスマートフォン操作で前傾姿勢が続くと、背中の筋肉が緊張しやすくなります。その結果、血流が滞り「ズーンと重い感覚」が出やすいとされています。さらに、筋膜の癒着によって背中の動きが制限されることもあり、倦怠感につながると言われています(引用元:https://fittt.me, https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com, https://miyagawa-seikotsuin.com)。

自律神経の乱れ・ストレス

背中の不調は、ストレスや自律神経の乱れからも影響を受けることがあると言われています。特に交感神経が優位になると、筋肉が常に緊張し、リラックスできずにだるさが残りやすいと考えられています。仕事や生活でストレスを抱え続けることで、体の疲れが取れにくくなるのもこのためだとされています(引用元:https://athletic.work)。

内臓由来の関連痛

背中の痛みが必ずしも筋肉だけに原因があるとは限らない、とも言われています。内臓の不調が背中に「関連痛」として現れるケースも報告されています。たとえば、右の背中の痛みは肝臓や胆のう、左の背中は胃や膵臓、中央の背中は腎臓に関係することがあると言われています。これは体の神経のつながりによるもので、見逃さない視点が大切とされています(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com)。

睡眠不足・生活習慣の乱れ

最後に、睡眠不足や生活リズムの乱れも背中の不調を悪化させる要因のひとつとされています。眠りが浅い、夜更かしが続くと疲労の回復が妨げられ、背中の筋肉も硬直しやすいと考えられています。さらに運動不足や偏った食生活が加わることで、血流が悪化し、だるさや倦怠感を感じやすくなると言われています(引用元:https://plusseikotsuin.com)。

#背中の痛み

#原因と対策

#自律神経

#生活習慣

#内臓関連痛

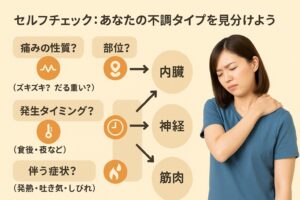

セルフチェック:あなたの不調タイプを見分けよう

痛みの性質で見極める

背中の不調を感じたとき、まず「痛みの性質」を振り返ってみましょう。ズキズキと鋭い痛みなのか、それともだる重い感覚なのかによって背景が異なると言われています。前者は神経の刺激や急性の筋肉トラブルに関連することが多いとされ、後者は慢性的な筋緊張や血流の滞りが影響することがあると考えられています(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com)。

部位による違い

次にチェックしたいのは「どこに出ているか」です。肩甲骨の間に広がるだるさは姿勢や筋肉疲労に関係するケースが多いと言われています。一方で、腰に近い背中の痛みは腎臓など内臓由来の可能性も指摘されています。また、左右どちらに出ているかによっても目安が変わるとされています(引用元:https://athletic.work)。

発生タイミングを考える

「いつ痛みやだるさが出やすいのか」も重要なヒントです。例えば、食後に背中の重さが出る場合は消化器系の関与が示唆されることがあるとされています。逆に夜になると強くなる倦怠感は、自律神経や日中の姿勢ストレスが影響している可能性があると言われています。時間帯や状況をメモしておくと、見立ての参考になりやすいでしょう(引用元:https://plusseikotsuin.com)。

伴う症状で推測する

背中の不調に加えて、発熱・吐き気・しびれといった症状が出ていないかも確認してください。これらが同時に見られる場合、単なる筋肉疲労ではなく、内臓や神経の影響が背景にあることがあると言われています。自己判断で放置せず、必要に応じて専門家に相談することがすすめられています。

#セルフチェック

#背中の痛み

#倦怠感

#不調の原因

#自律神経

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す