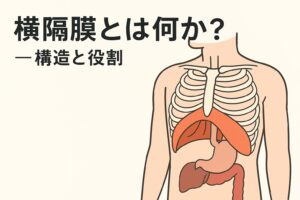

1.横隔膜とは何か ― 構造と役割

「横隔膜って、そもそもどこにあるの?」という疑問を持ったことはありませんか?呼吸に関わる重要な筋肉のひとつである横隔膜は、実は私たちの体の中で静かに、でもとても大きな役割を果たしているんです。

横隔膜の位置と形状

横隔膜は、肺のすぐ下にあるドーム状の筋肉です。胸とお腹を隔てるように存在していて、ちょうど肋骨の内側、みぞおちの裏あたりに位置します。その中央部分は「腱中心部」と呼ばれ、膜のように薄く強靭な構造でできています。一方、その周囲には筋繊維部が広がっており、伸び縮みしながら呼吸運動に関わっていると言われています。

呼吸以外にも多くの役割を担う

呼吸筋としての働きが有名ですが、実は横隔膜にはそれだけでなく、体幹の安定や内臓の位置を保つ役割、さらには腹圧の調整を通して便通や排尿、姿勢の維持などにも関係しているといわれています。最近では、自律神経との関係も注目されていて、ストレス状態では横隔膜がうまく働かないケースもあるそうです。

たとえば、深く呼吸ができないと感じるとき、それは横隔膜の動きが悪くなっているサインかもしれません。「なんだか最近、呼吸が浅いなぁ」と思ったら、一度自分の呼吸を見直してみるとよいかもしれません。

呼吸の約80%は横隔膜が担っている?

日常の自然な呼吸、いわゆる“安静時呼吸”では、実に約70〜80%を横隔膜が担っているともいわれています(引用元:看護roo! 呼吸のメカニズム)。特に仰向けで寝ているときやリラックスしているときほど、その動きは顕著です。逆に、緊張しているときや姿勢が悪いときには横隔膜の動きが制限され、胸や肩まわりの筋肉が呼吸を代償するようになりがちです。

「肩で息をしている」と感じるとき、もしかすると横隔膜がうまく働いていないかもしれませんよ。

#ハッシュタグ

#横隔膜の構造

#呼吸筋の仕組み

#腹圧と姿勢の関係

#自律神経と呼吸

#深い呼吸のポイント

3.横隔膜呼吸の正しいやり方とチェック方法

「横隔膜呼吸をやってみたけど、合ってるのか分からない…」そんなふうに感じたことはありませんか?

ここでは、正しいやり方とセルフチェックの方法をわかりやすく解説していきます。

仰向け・座位でできる横隔膜呼吸の基本手順

まずはリラックスした状態で行える仰向けの姿勢から始めてみましょう。

-

仰向けに寝て、膝を立てる(腰が反りすぎないようにするため)

-

片手を胸、もう片方の手をお腹に置く

-

鼻からゆっくり息を吸いながら、お腹が膨らむ感覚を意識する

-

口からゆっくり吐きながら、お腹がへこむのを感じる

このとき、胸の手があまり動かず、お腹の手だけが上下していればOKです。慣れてきたら座った姿勢(背筋を伸ばして椅子に腰掛ける)でも実践してみましょう。

呼吸のリズムと回数の目安

一般的には「吸う:吐く=1:2」くらいのペースがよいといわれています。たとえば、4秒吸って8秒かけて吐く、という具合です。ただ、最初は無理せず自然なペースで行って構いません。

回数は、1日5分〜10分を目安にして、朝や寝る前など習慣にしやすいタイミングで行うのがおすすめです。

初心者向けステップアップのコツ

「最初はうまくできない…」そんなときは、まず1分からスタートしてみてください。呼吸の深さやリズムは、繰り返すことで少しずつ自然に身についてくるといわれています。

コツは、動きより“感覚”を大切にすること。

「吸った空気がどこに入っているか?」「吐いたときにどこがゆるむか?」といった体の変化に意識を向けることがポイントです。

自己チェック方法とよくある間違い

✅ 呼吸時にお腹が上下しているか

✅ 肩が大きく動いていないか

✅ 吸うときに胸ばかり膨らんでいないか

間違いやすい例としては、「肩で息をしてしまう」「口だけで呼吸してしまう」「お腹を力でふくらませてしまう」といったケースが挙げられます。

その場合は、一度手をお腹に戻して「触覚」で呼吸を感じることが修正のヒントになります。

引用元:hapila 横隔膜呼吸とは?

#ハッシュタグ

#横隔膜呼吸のやり方

#腹式呼吸の練習法

#呼吸リズムの整え方

#呼吸チェック方法

#初心者向け呼吸ステップ

4.横隔膜呼吸がもたらす効果と、できないときに起こりうる不調

「横隔膜呼吸ってどんな効果があるの?」という疑問や、「やってみたいけど、なかなかできない…」という悩みに応える形で、そのメリットとリスクを整理してみましょう。

横隔膜呼吸がもたらす主な効果

横隔膜呼吸は、深い呼吸を可能にすることで酸素の取り込み量を増やし、呼吸効率が高まるといわれています。特に、安静時の呼吸では横隔膜が呼吸量の大部分を担っているため、この筋肉がしっかり働くことが重要と考えられています。

また、副交感神経が優位になりやすくなることで、心拍数や血圧の安定、リラックス効果が期待されるとも報告されています(引用元:NCBI「Diaphragmatic Breathing」)。そのため、日々のストレス緩和や睡眠の質向上に役立つ可能性があるといわれています。

さらに、横隔膜呼吸は腹圧を高める働きを持つため、体幹を安定させる効果にもつながると考えられています。姿勢改善や腰回りのサポートにも寄与するとされ、ピラティスやヨガなどのエクササイズでも重視されています。

横隔膜呼吸がうまくできないときに起こりやすい不調

横隔膜が十分に動かない場合、呼吸が浅くなりがちで、酸素がうまく取り込めない状態が続くことがあるといわれています。これにより、肩や首に余計な力が入り、肩こり・首こり・息切れなどの症状が出やすくなるケースも報告されています。

また、胸式呼吸ばかりに偏ると体幹の安定性が低下し、猫背や腰痛など姿勢の崩れにつながることがあるとされています。慢性的な疲労感やストレス耐性の低下にも関与する可能性があると考えられており、日常的に呼吸パターンを見直すことが大切といわれています。

引用元:

#ハッシュタグ

#横隔膜呼吸の効果

#酸素取り込み改善

#ストレス軽減と自律神経

#体幹安定と姿勢改善

#呼吸不調のサイン

5.日常で取り入れる横隔膜ケア・トレーニング法

「横隔膜呼吸を習慣にしたいけど、毎日意識するのは難しいかも…」

そんなあなたに向けて、日常生活に取り入れやすい横隔膜ケアやトレーニング法をご紹介します。無理なく続けられる方法を中心にまとめました。

手軽にできるストレッチとリリース法

横隔膜の動きをサポートするには、胸郭(肋骨まわり)の柔軟性が大切といわれています。そこでおすすめなのが以下のような動きです。

-

胸郭ストレッチ:両腕を広げて深呼吸。肋骨がしっかり動いている感覚を味わってください

-

キャット&カウ(四つ這いでの背中の動き):呼吸にあわせて背骨を動かすことで、横隔膜も自然と連動します

-

バンザイ深呼吸:両手を上に上げて息を吸い、手を下ろしながら吐く。姿勢改善にも◎

すべて2〜3回ずつから始めてOK。動きを大きくするより「心地よさ」を優先してみましょう。

呼気抵抗法(ストロー呼吸など)

吐くときに少しだけ抵抗をかけることで、呼気をコントロールしやすくなるといわれています。代表的なのが「ストロー呼吸」です。

-

ストロー(もしくは口をすぼめる)を使って

-

ゆっくりと息を吐く(吸うときは鼻で)

-

吐ききるまで10秒を目標に

この方法は、横隔膜のコントロール感覚をつかみたい方に向いています。

ヨガやピラティスと組み合わせる

横隔膜呼吸と相性が良いのが、ヨガやピラティスです。とくに呼吸と動作を連動させるタイプのレッスンでは、自然に腹式呼吸が身につくと言われています。

時間がない方は、朝の5分間だけヨガのポーズを取り入れるだけでも気分が整いやすくなるかもしれません。

生活習慣での意識ポイントと注意点

-

長時間座りっぱなしにならないよう、1時間ごとに立ち上がる

-

姿勢が崩れていると呼吸も浅くなるため、背筋を軽く伸ばす意識を持つ

-

スマホやPC作業中も「呼吸してるかな?」と自分に問いかけてみる

ただし、無理に深く吸おうとするとかえって苦しくなることもあるので、気持ちよく呼吸できる範囲で行うのが大切です。

専門家に相談すべきケース

もし以下のような状態がある場合は、自己判断せずに専門家の助言を仰いでください。

-

息苦しさや呼吸困難を感じる

-

呼吸に関わる持病(喘息・COPDなど)を持っている

-

呼吸時に強い不快感や痛みを伴う

#ハッシュタグ

#横隔膜ケア習慣

#呼吸ストレッチ方法

#ストロー呼吸のやり方

#日常に呼吸を取り入れる

#呼吸に不安があるときの対応

当院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す