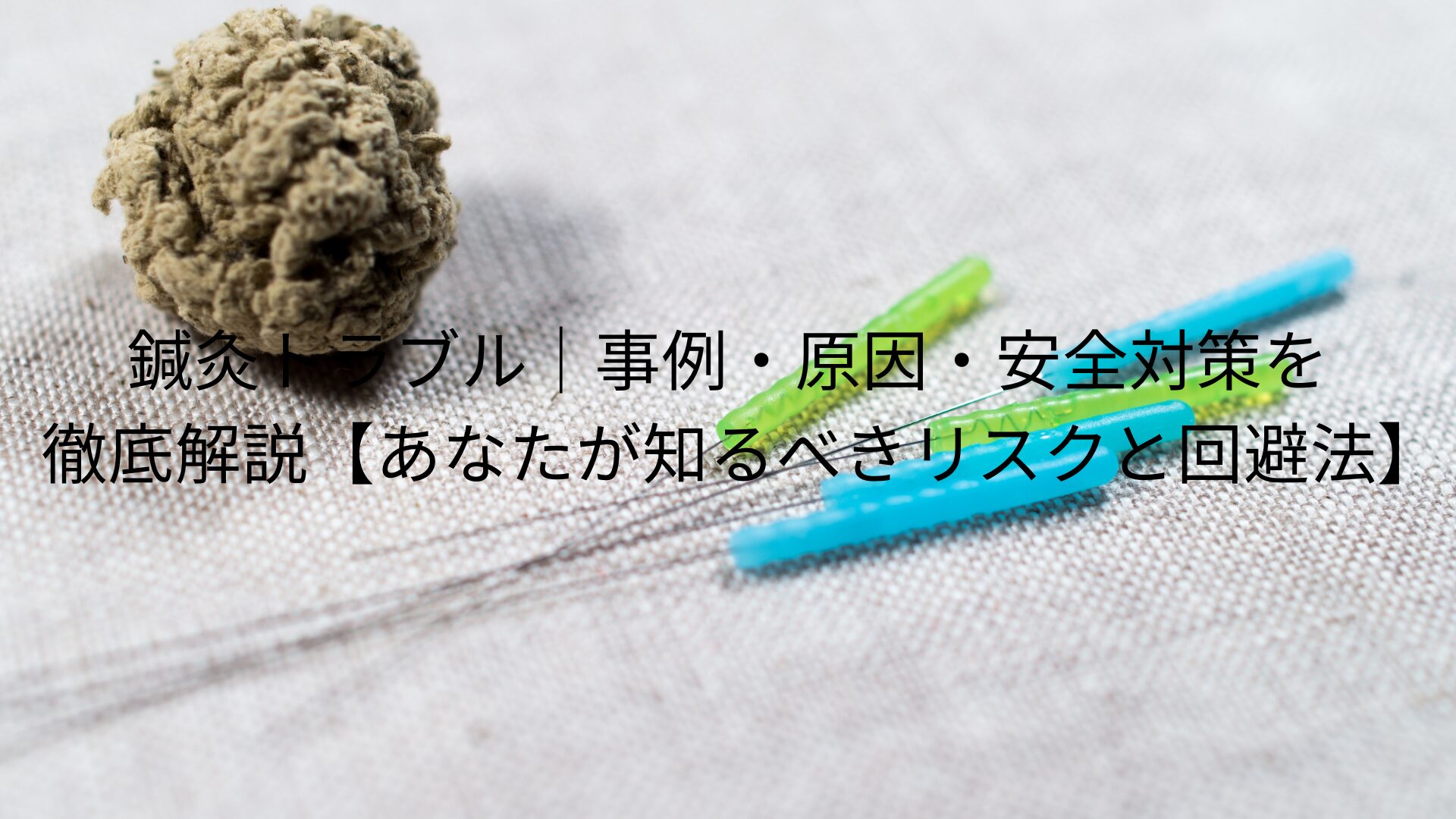

鍼灸トラブルとは?種類と実例の紹介

鍼灸トラブルの定義:軽微~重篤まで

鍼灸はリラックスや体調改善を目的に利用されることが多いですが、その一方で「鍼灸トラブル」と呼ばれる事例も少なくないと言われています。具体的には、施術後に見られる軽い内出血や赤みといった一時的な変化から、まれに発生する深刻な症状まで幅広く含まれます。これらは必ずしもすべて危険というわけではなく、施術の過程で起こり得る反応として理解されているものもあります。

実際に報告されている事例

実際の報告例としては、針が肺に達することで呼吸に影響が出る気胸、折れた針が体内に残る折鍼、抜け落ちず皮下に残ってしまう埋没針、さらに衛生環境が整っていない場合には感染症が発生する可能性もあるとされています。また、比較的多くみられるのは内出血や青あざで、これは数日で改善するケースが多いと報告されています。引用元:日本鍼灸医学会(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/64/6/64_403/_article/-char/ja/)

数字データ・学会報告から見た発生頻度・傾向

学会報告によると、鍼灸トラブルの大部分は軽度で、施術を受けた人のおよそ数%に一時的な内出血や違和感が見られる程度だとされています。一方で、気胸や感染症のような重篤な事例は非常にまれで、統計的にもごく限られた割合しか報告されていません。また、経験豊富な施術者による施術や、清潔で安全な環境が整っている施設では、発生率がさらに低い傾向にあると示されています。引用元:日本鍼灸医学会(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/64/6/64_403/_article/-char/ja/)

#鍼灸トラブル

#内出血と青あざ

#気胸リスク

#感染症事例

#学会データ

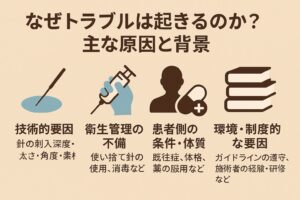

なぜトラブルは起きるのか?主な原因と背景

技術的要因(針の刺入深度・太さ・角度・素材)

鍼灸トラブルの一因としてよく挙げられるのが、施術そのものの技術的な側面です。たとえば、針の刺入が深すぎたり、角度が適切でなかったりすると、神経や血管に影響を及ぼす可能性があると言われています。また、使用する針の太さや素材も患者の体への負担に関係し、刺激の強さやリスクの度合いに影響すると考えられています。

衛生管理の不備(使い捨て針の使用、消毒など)

衛生管理は、鍼灸において欠かせない要素の一つです。使い捨て針を使用せずに繰り返し使ってしまったり、施術前後の消毒が十分でなかった場合には、感染症のリスクが高まると報告されています。特に皮膚を貫通する施術である以上、衛生管理の徹底は避けて通れない課題といえるでしょう。引用元:日本鍼灸医学会(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/64/6/64_403/_article/-char/ja/)

患者側の条件・体質(既往症、体格、薬の服用など)

患者自身の体質や既往症も、鍼灸トラブルの発生に関わることがあるとされています。たとえば、抗凝固薬を服用している人は内出血が起きやすいとされ、また体格や筋肉の厚みによって針の刺入深度の適切さも変わると言われています。さらに、体調がすぐれないときに施術を受けると、普段は問題にならない反応でも強く出てしまう場合があるようです。

環境・制度的な要因(ガイドラインの遵守、施術者の経験・研修など)

最後に無視できないのが、施術を行う環境や制度的な背景です。業界全体で安全ガイドラインを守ることや、施術者が十分な研修を積んでいるかどうかは、トラブルを防ぐ上で重要なポイントになります。経験豊富な施術者であれば、トラブルの兆候に早く気づきやすいとも言われています。こうした制度や教育体制が整っているかどうかは、施術を受ける側にとっても安心感につながる要素でしょう。

#鍼灸トラブルの原因

#技術的リスク

#衛生管理

#患者体質

#制度とガイドライン

安全に鍼灸を受けるための事前チェックポイント

施術者の資格・経験・研修歴の確認

鍼灸を受ける前に、まず気をつけたいのが施術者の資格や経験です。国家資格を持っているかどうかはもちろん、これまでどんな研修や臨床経験を積んできたかを確認しておくことが安心につながると言われています。経験豊富な施術者ほど、トラブルの芽を早く察知しやすいと考えられているため、プロフィールや経歴を事前に見ておくとよいでしょう。

施術前に行われる問診内容(体調・薬・過去の病歴など)

安全に鍼灸を受けるためには、施術前の問診が丁寧に行われているかどうかも重要です。体調や既往症、現在服用している薬などをきちんと聞いてもらえるかによって、施術中のリスクは変わると言われています。例えば、抗凝固薬を飲んでいる方は内出血が起きやすいとされており、問診でその点を把握してもらえるかが大切です。

使用器具・針の種類(使い捨てか、滅菌かなど)

鍼灸に使う器具の安全性も見逃せません。現在は使い捨てのディスポーザブル鍼が一般的ですが、中には滅菌して再利用するケースもあります。器具の管理が不十分だと感染の可能性が高まると報告されていますので、実際に「使い捨てを使用しているか」や「滅菌が適切に行われているか」を確認することが安心材料になるでしょう(引用元:日本鍼灸医学会 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/64/6/64_403/_article/-char/ja/)。

衛生環境・施術環境(院内の清潔さ、器具の管理状況)

院内の清潔さや器具の管理状態も、リスクを減らすためには欠かせないポイントです。施術ベッドや枕カバーが清潔に保たれているか、消毒がきちんと行われているかを目で確認すると安心感が増します。実際に通院した人の口コミや院内の雰囲気も参考になりますし、見学できる場合は一度雰囲気を確かめておくのもよいでしょう。

施術の説明・同意取得(リスク含めて)

最後に大切なのは、施術を受ける前にリスクを含めた説明があるかどうかです。施術内容や得られる効果だけでなく、副作用やトラブルの可能性についても丁寧に説明を受け、その上で同意できるかが重要とされています。納得したうえで施術を受けることで、不安を和らげながら安心して臨めるのではないでしょうか。

#鍼灸トラブル予防

#安全に鍼灸を受ける

#事前チェックポイント

#衛生管理と器具確認

#施術者の資格と経験

万が一トラブルが起きたときの対応策

初期対応:違和感・痛み・腫れを感じたらどうするか

鍼灸を受けたあとに違和感や痛み、腫れを感じることがあります。軽度の症状であれば自然に改善するケースも多いとされていますが、強い痛みやしびれ、発熱を伴うような場合には注意が必要です。まずは患部を安静にし、腫れがあるときは清潔なタオルで冷やすなどの初期対応を行うとよいと言われています。

医療機関の来院の目安(いつ、どこを、何を見てもらうか)

症状が数日たっても改善しない、あるいは呼吸のしづらさや強い胸の痛みがある場合には、迷わず医療機関に来院することがすすめられています。一般的には内科や整形外科などで触診や画像検査を受けるケースが多いとされます。特に気胸や感染症が疑われるときは早めに受診することが望ましいと報告されています(引用元:日本鍼灸医学会 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/64/6/64_403/_article/-char/ja/)。

施術者や院との話し合い方・記録を残す方法

トラブルが起きた際には、施術を担当した鍼灸師や院と冷静に話し合うことも大切です。その際、症状の経過や写真、日付、施術内容をメモしておくと後の対応に役立ちます。記録を残すことで、第三者に相談する際もスムーズに説明できるようになります。

相談先・苦情申立て先(保健所、消費者センター、学会など)

院とのやり取りで解決しない場合は、公的な相談窓口に相談する方法もあります。たとえば、地域の保健所や消費者生活センター、日本鍼灸師会や関連学会の相談窓口が活用できると言われています。これらの機関では中立的な立場でアドバイスを受けることができます。

法的側面・賠償保険等の基礎知識

鍼灸院の多くは賠償責任保険に加入しているとされ、万が一重大な事故が起きた場合には補償を受けられる可能性があります。ただし補償の内容や条件は保険会社や院によって異なるため、詳細を確認することが必要です。法律的な問題に発展する場合もあるため、状況によっては専門家への相談も選択肢に入るでしょう。

#鍼灸トラブル対応

#初期対応と来院目安

#記録の重要性

#相談窓口

#賠償保険の基礎知識

最新のガイドライン・業界の動きと将来の安全性向上

鍼灸に関する国内最新ガイドライン(安全対策・禁止事項)

近年は「鍼灸安全対策ガイドライン」の改訂が進み、刺鍼の基本手順や感染対策、禁忌部位の考え方などが整理・更新されていると言われています。とくに、刺入深度の目安や危険部位回避、ディスポーザブル鍼の使用、鋭利器材の取り扱いといった実務的ポイントが条文形式で確認しやすくなりました。最新版の公開や冊子化も進み、現場で参照しやすい体制が強化されつつあるようです。

引用元:全日本鍼灸学会 安全性委員会サイト(https://safety.jsam.jp/)/鍼灸安全対策ガイドラインPDF(https://safety.jsam.jp/img/file.pdf)

学会や行政が推進している安全教育や認定制度

学会ではワークショップや講習会で偶発症の共有やリスクコミュニケーションを重視し、卒後研修やケースレビューの枠組みも広がってきたと言われています。行政分野でも感染対策マニュアルの整備が進み、ヘルスケア現場での標準予防策の徹底が促されています。これらの教育・指針は、鍼灸院の衛生水準や説明体制の底上げに寄与していると考えられます。

引用元:厚生労働省 感染対策関連ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html)

新しい器具・技術の導入例(例:超音波での深さ確認など)

近年は運動器エコー(超音波)を併用し、刺入の深さや周辺組織を“見える化”して確認する取り組みが広がってきたと言われています。血管・肺尖・臓器の位置関係を把握しやすく、危険部位の回避や適切な深度の判断に役立つと紹介されています。教育コンテンツや研修プログラムも増え、若手でも実装しやすい環境が整い始めています。

引用元:日本超音波鍼灸協会(https://www.jau-japan.or.jp/)

利用者として期待できる改善ポイント

利用者側のメリットとして、①院内掲示や書面でガイドライン準拠を確認しやすい、②施術前の問診・説明が丁寧になり同意の質が上がる、③衛生環境の可視化(使い捨て鍼・滅菌動線の説明)が進む、④必要に応じてエコーの活用提案が受けられる――といった点が挙げられると言われています。迷ったら「安全対策の取り組みを見せてもらえますか?」と聞いてみるだけでも、院選びの精度が上がるはずです。

#鍼灸トラブル

#安全ガイドライン

#安全教育と認定制度

#超音波エコー活用

#利用者チェックポイント

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す