骨盤後傾とは何か/仕組みを理解する

骨盤後傾とは?基本の位置関係を知ろう

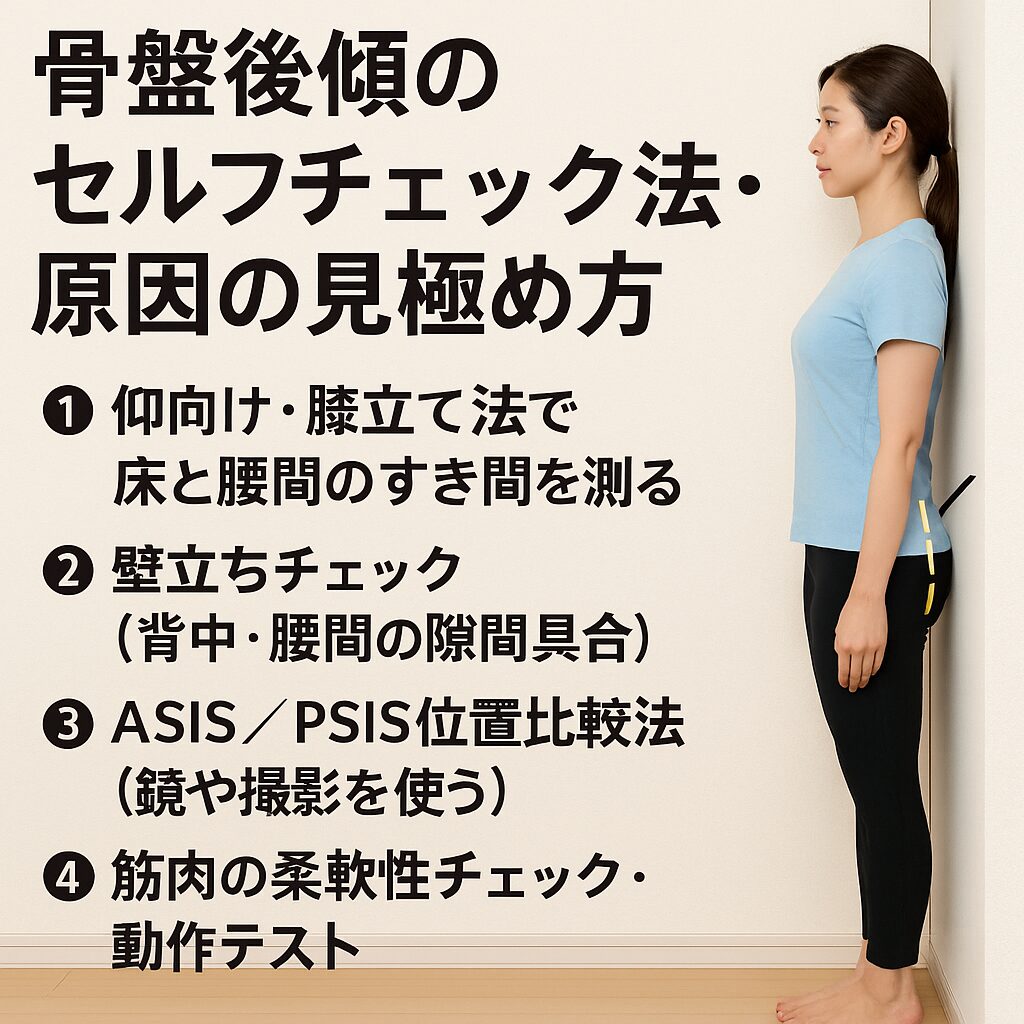

「骨盤後傾」という言葉を聞いても、ピンとこない方も多いかもしれません。まずは、骨盤の基本的な位置をイメージしてみましょう。骨盤には、前側の出っ張り「上前腸骨棘(ASIS)」と、後ろ側の「上後腸骨棘(PSIS)」という2つのポイントがあります。立った姿勢でこの2点を横から見たとき、ほぼ水平か、ASISがやや下がっている状態が「正常」または「ニュートラルな骨盤」と言われています【引用元:https://stretchex.jp/5043】。

一方、骨盤後傾はこのASISが上がり、PSISが下がったような傾きになっている状態を指します。つまり、骨盤全体が後ろに倒れたような姿勢ですね。座ったときに背中が丸まり、腰が床側に倒れ込むような感覚がある人は、この状態になっていることが多いです。

骨盤後傾が起きるメカニズム

では、なぜ骨盤が後ろに傾いてしまうのでしょうか?

これは骨・関節・筋肉のバランスが崩れることによって起こると言われています。たとえば、ももの裏側にあるハムストリングスが硬くなると、骨盤を後ろへ引っ張る力が強まりやすくなります。逆に、骨盤を前へ引き起こす腸腰筋(大腰筋・腸骨筋)がうまく働かなくなると、骨盤は後ろ方向に倒れやすくなるんです。

さらに、体幹のインナーマッスルが弱くなっていると、骨盤を安定させる力が足りず、姿勢全体が丸まりやすくなるとも言われています。これらの要因が組み合わさることで、少しずつ骨盤が後ろに傾き、その姿勢が習慣化していく…という流れです。

「座り方のクセ」や「長時間のデスクワーク」など、日常生活の中で自然と身についてしまうことも少なくありません。

こうしたメカニズムを理解しておくことで、「なぜ自分が骨盤後傾になっているのか」を冷静に分析できるようになります。原因を見極めるための第一歩として、ぜひ押さえておきたいポイントです。

引用元:

#骨盤後傾 #姿勢改善 #骨盤の仕組み #インナーマッスル #ストレッチ

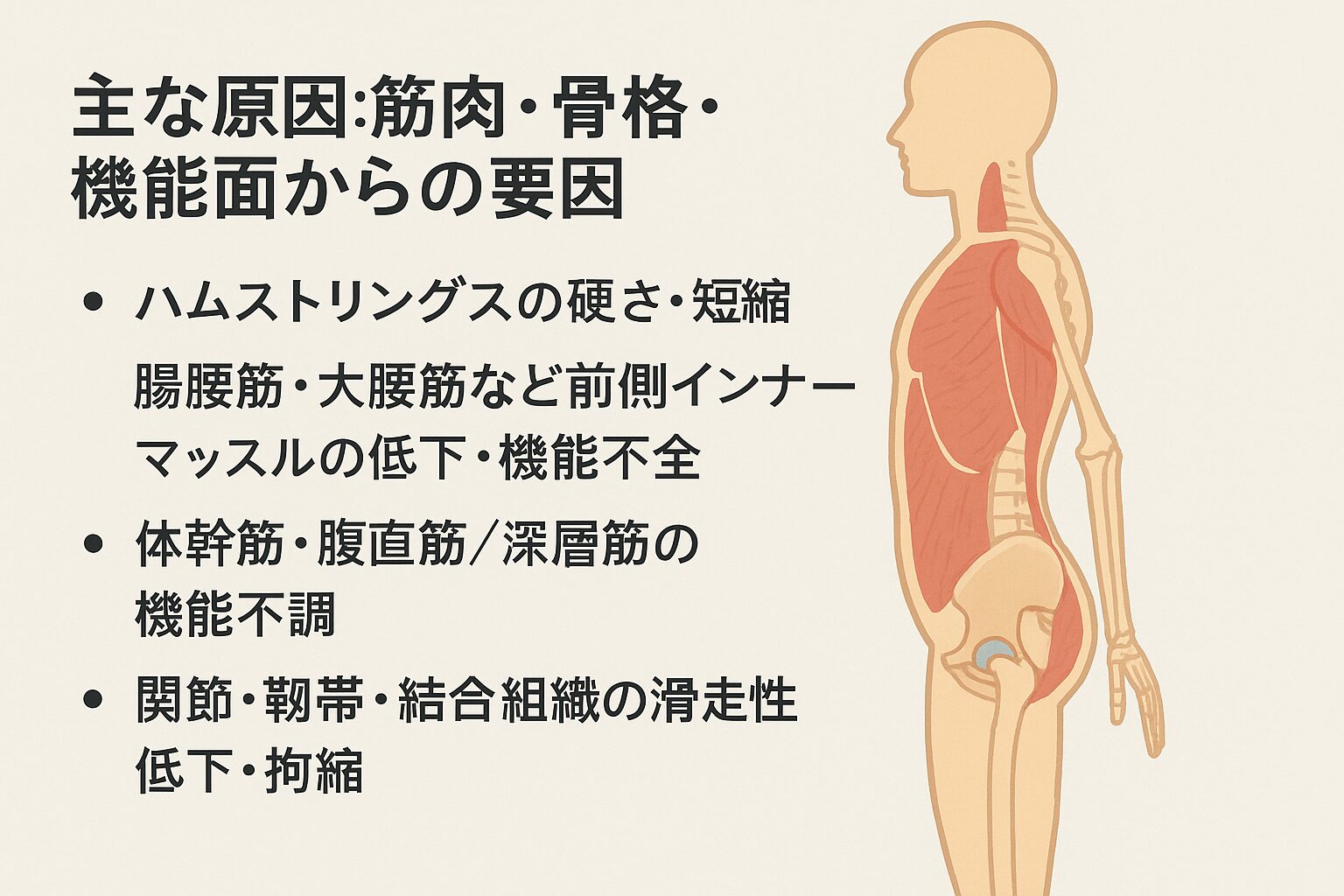

主な原因:筋肉・骨格・機能面からの要因

骨盤後傾を引き起こす5つの主な要因

「なぜ骨盤が後ろに傾いてしまうのか?」という疑問を持つ方は多いです。実は、その背景には複数の筋肉や関節、さらには加齢などの要素が複雑に絡み合っていると言われています【引用元:https://stretchex.jp/5043】。ここでは、代表的な5つの要因を具体的に見ていきましょう。

1. ハムストリングスの硬さ・短縮

まず大きな要因として挙げられるのが、ももの裏側にある「ハムストリングス」の硬さです。この筋肉が短縮した状態になると、骨盤を後ろへ引っ張るような力が働き、結果として骨盤が後傾しやすくなると言われています。

「座っている時間が長い」「ストレッチをあまりしない」という生活習慣がある人ほど、この傾向は強くなるそうです。硬くなったハムストリングスは骨盤の可動域を狭め、姿勢全体にも影響を及ぼします。

2. 腸腰筋・大腰筋など前側インナーマッスルの低下・機能不全

骨盤を前側で支える腸腰筋や大腰筋は、いわば「骨盤を起こすための支柱」のような存在です。しかし、長時間の座位姿勢や運動不足によってこれらの筋肉が衰えると、骨盤を前方に引き戻す力が弱くなってしまうと言われています【引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com】。結果として、後傾方向に引っ張られやすくなり、姿勢全体が丸まりやすくなります。

3. 体幹筋・腹直筋/深層筋の機能不調

体幹を安定させる筋肉群、特に腹直筋や深層のインナーマッスルがうまく働かなくなると、骨盤の位置が不安定になります。骨盤は上半身と下半身をつなぐ“要”のような存在なので、この部分の支えが弱いと、自然と後ろに傾きやすくなるとされています。

単に筋力が弱いだけでなく、「使えていない」「うまく連動していない」ことも原因になりやすいのが特徴です。

4. 関節・靭帯・結合組織の滑走性低下・拘縮

骨盤まわりの関節や靭帯、結合組織が硬くなると、骨盤の動き自体が制限されます。とくに、股関節や仙腸関節の動きが悪くなると、骨盤の位置を柔軟に保つことが難しくなっていくと言われています【引用元:https://miyamoto-labo.jp/blog/2025/05/15/%E9%AA%A8%E7%9B%A4%E5%BE%8C%E5%82%BE%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E5%A7%BF%E5%8B%A2%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1/】。柔軟性だけでなく、関節面の「滑走性」も重要な要素です。

5. 加齢・遺伝・骨密度低下など背景要因

最後に見落とされがちなのが、年齢や体の構造的な背景です。加齢による筋力低下や骨密度の減少は、骨盤の傾きにも影響を与えると考えられています。また、もともとの骨格的特徴や姿勢の癖、遺伝的な要素が絡むこともあります。これらは一見コントロールが難しそうですが、日常生活での姿勢や運動の工夫によって、ある程度の改善が期待できるとも言われています。

#骨盤後傾 #原因解説 #筋肉バランス #姿勢改善 #ハムストリングス

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す