【セルフチェック】「痛みの質・タイミング・見た目」から原因を探る

小指の骨が痛いと感じた時、まずは自分でできる簡単なチェックがあります。これはあくまで原因の目安を探るための方法で、「改善につながる可能性がある」と言われています。

痛みの質で分類

「ズキズキとした鋭い痛みが続く」「ビリビリするようなしびれ感がある」「押した時だけ痛い」――痛みの種類は原因を推測する大きな手がかりになります。例えば、ズキズキする場合は骨や関節の損傷が疑われることがあると言われていますし、ビリビリ感は神経が関わっている場合が多いと言われています。押したときにだけ痛みが出るなら、炎症や軽い打撲の可能性があるとされています。

いつ痛むかでヒントを得る

「朝起きたときだけ痛い」「歩いたときや走ったときに痛む」「じっとしていても痛む」など、痛むタイミングも大切な情報です。朝だけの痛みは関節や筋のこわばり、動作中の痛みは靴による圧迫や骨の損傷、安静時の痛みは炎症や神経の影響が考えられる場合があると言われています

見た目の変化も要チェック

鏡やスマホのカメラで小指を確認してみましょう。腫れている、赤くなっている、形が変わっている――これらの変化は重要なサインです。腫れや赤みは炎症のサインとされ、変形は関節症や骨折の可能性があると言われています。見た目の変化は放置せず、必要に応じて専門家に相談することが推奨されています。

この3つの視点を組み合わせると、自分の症状がどのタイプに近いのかを把握しやすくなります。もちろん、これはあくまで目安であり、長引く痛みや悪化が見られる場合は早めに専門機関への相談が望ましいとされています。

#小指の骨が痛い #セルフチェック #痛みの質 #タイミングで原因推測 #見た目の変化

(引用元:https://alaise-seikotsuin.com/information/koyubi

(引用元:https://teru-saishin.com/little-finger-hurts-4790)

(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/小指の骨が痛い|原因・対処法・病院へ行く目安)

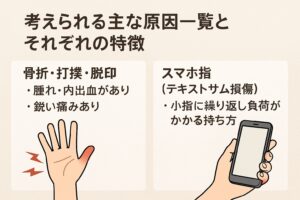

考えられる主な原因一覧とそれぞれの特徴

小指の骨が痛いと感じる背景には、いくつかの代表的な原因があると言われています。ここでは、特に発症頻度の高い「骨折・打撲・脱臼」と「スマホ指(テキストサム損傷)」について、特徴や傾向を整理します。

骨折・打撲・脱臼

スポーツ中の衝突や転倒、重い物をぶつけたときなど、外部から強い衝撃が加わることで起こることがあります。症状としては、腫れや内出血、触れるだけで響くような鋭い痛みを伴う場合が多いと言われています。また、骨折や脱臼では指の角度や形に変化が見られることもあり、力が入らなくなるケースも報告されています。軽い打撲であれば数日で改善傾向が見られる場合もありますが、痛みや腫れが強い場合は早期の来院が推奨されると言われています。

スマホ指(テキストサム損傷)

近年増えているのが、スマートフォンの持ち方や長時間の操作によって小指に繰り返し負荷がかかるケースです。多くの人がスマホを小指で支えるような形で持つため、その部分に常に圧力がかかり、関節や周辺の筋・腱に負担が蓄積されると言われています。初期症状としては軽い違和感やだるさから始まり、放置すると痛みや腫れを感じることもあるそうです。日常的にスマホを使う方は、持ち方を変えたり、支え指を変えることで負担を減らせる可能性があります。

このように、小指の骨が痛い背景には外傷によるものと、生活習慣から生じるものの両方が存在します。それぞれ特徴が異なるため、自分の症状がどちらに近いかを見極めることが、改善への第一歩になると言われています。

#小指の骨が痛い #骨折打撲脱臼 #スマホ指 #テキストサム損傷 #原因と特徴

(引用元:https://alaise-seikotsuin.com/information/koyubi)

(引用元:https://teru-saishin.com/little-finger-hurts-4790)

症状別セルフケアの方法

小指の骨が痛いときのセルフケアは、原因によって取り入れる方法が変わると言われています。ここでは、外傷や関節の問題、神経の影響、そして日常生活の習慣による負担まで、それぞれに合わせた対策を整理しました。

冷却・安静:外傷(骨折・打撲)が疑われる場合

転倒や衝突など、はっきりとした衝撃がきっかけで痛みが出た場合は、まず冷やして安静にすることが重要とされています。冷却は炎症や腫れの進行を抑える目的で行い、氷や保冷剤は直接肌に当てず、タオルなどで包むのがおすすめです。患部は心臓より高い位置に保ち、必要に応じて固定すると負担を減らせると言われています。

温め・靴の見直し:変形性関節症・靴圧迫の場合

変形性関節症や靴の圧迫による痛みは、血流を促すための温めが有効とされます。特に、冬場や冷え性の方は入浴や温湿布を活用することで関節のこわばりが和らぐ場合があるそうです。また、サイズや形が合わない靴は指への圧迫を強めるため、インソールや靴の買い替えも検討すると良いとされています。

ストレッチ・姿勢改善:神経障害が原因の場合

神経の圧迫による痛みやしびれには、ストレッチや姿勢改善が推奨されています。猫背や前かがみ姿勢が続くと首や肩、腕の神経に負担がかかり、小指に違和感が出ることがあると言われています。肩甲骨まわりや腕のストレッチを習慣化することで、負担を軽減できる可能性があります。

スマホ持ち方の工夫:スマホ指を避けるための対策

スマートフォンを小指で支える持ち方は、指の関節や腱に負担をかけることがあると言われています。スマホリングやスタンドを使って支える位置を変える、片手ではなく両手で持つなどの工夫で、負荷を分散できます。また、長時間の連続使用を避け、こまめに指を動かすこともおすすめです。

痛みが続く、悪化していると感じた場合は、セルフケアだけで判断せず、早めに専門家への相談が望ましいとされています。

#小指の骨が痛い #セルフケア #冷却と安静 #靴の見直し #スマホ指対策

(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com、https://alaise-seikotsuin.com、https://miyagawa-seikotsu.com)

受診の目安と医療機関での検査・治療の流れ

小指の骨が痛い場合、セルフケアだけで改善を目指すのではなく、症状によっては早めに医療機関に相談することが推奨されています。ここでは、来院を検討する目安と、一般的な検査・施術の流れを紹介します。

早期受診推奨ケース

腫れや変形が時間とともに進んでいる、しびれが長引いている、指が動かせないほど痛みが強い場合は、早期の来院が望ましいと言われています。特に、外傷後すぐの急な変形や腫れは骨折や脱臼の可能性があるため、自己判断で放置せず専門家の触診を受けることが推奨されています。

受診先の目安

骨や関節、神経に関わる痛みは整形外科が基本の相談先とされています。一方、爪や皮膚に関連した症状(爪の変形・皮膚の炎症など)が伴う場合は皮膚科の来院が適していると言われています。

検査・治療の流れ

医療機関ではまず触診で症状や可動域を確認し、その後レントゲンで骨や関節の状態をチェックします。必要に応じてMRIや超音波検査で神経や軟部組織の状態を確認する場合もあるそうです。その結果に基づき、テーピングでの固定、湿布や内服薬による炎症軽減などの施術が行われることが一般的だと言われています

痛みや腫れが軽くても、長引く場合や悪化の兆しがある場合は、早めに専門機関で状態を確認してもらうことが、改善への近道とされています。

#小指の骨が痛い #受診の目安 #整形外科 #皮膚科 #検査の流れ

再発予防と日常でできるケア

小指の骨が痛い症状は、一度改善しても日常の習慣次第で再び起こる可能性があると言われています。そこで、日頃からできる再発予防のポイントをまとめました。

靴の見直し・インソール活用で圧迫軽減

足の小指は靴の形やサイズの影響を受けやすく、特に幅が狭い靴や硬い素材の靴は圧迫を招きやすいと言われています。日常的に履く靴は、足の形に合った幅やクッション性のあるものを選ぶことが大切です。また、既製品の靴が合わない場合は、インソールで足のアーチや外側の圧迫を調整すると負担軽減につながるとされています。

日常のストレッチやマッサージ習慣で血流促進

足指の柔軟性を保ち、血流を良くすることは、関節や筋のコンディション維持に役立つと言われています。お風呂上がりに足指を一本ずつ回したり、足裏をほぐしたりするだけでも効果が期待できるそうです。特に冬場や冷えやすい方は、温めながらマッサージすることでより血流促進がしやすいとされています。

スマホ・PC作業中の姿勢改善、指への負荷を分散

小指の痛みは、足だけでなく手や腕の使い方からくる場合もあります。スマホを小指で支える持ち方や、PC作業で長時間同じ姿勢を続けることは、指や手首に負担をかける要因になると言われています。作業中はこまめに休憩を入れ、スマホリングやスタンドを活用して持ち方を変えるなど、負荷を分散する工夫が有効とされています。

こうした日常の工夫は、小指の骨が痛い状態を繰り返さないための基礎になると言われています。無理なく続けられる方法から取り入れることがポイントです。

#小指の骨が痛い #再発予防 #靴の見直し #ストレッチ習慣 #姿勢改善

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す