当院の整体・鍼灸では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の治療で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

今回は確認しやすい、爪の影響についてです。是非参考にしてみてください

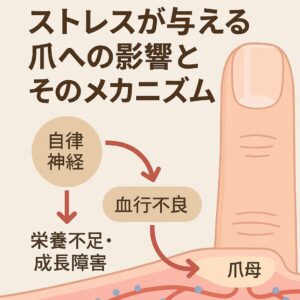

ストレスが与える爪への影響とそのメカニズム

「最近、爪に小さなへこみができてる気がするんだけど…」

そんなふうに感じたことはありませんか?実は、爪の状態は体の健康状態を映す“鏡”のような存在だと言われています。特にストレスとの関係は深く、自律神経の乱れをきっかけにして爪の成長に影響が出るケースもあるようです(引用元:https://ashiuraya.com/information/爪-へこみ-ストレス:その原因からセルフチェック)。

自律神経の乱れから血行不良へ

強いストレスを受けると、自律神経のバランスが崩れやすくなると言われています。自律神経は血管の収縮や拡張を調整しているため、乱れが続くと血流が悪くなりやすいのです。血行不良になると、爪をつくる「爪母(そうぼ)」と呼ばれる部分に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、その結果として爪にへこみや線が出ることがあると言われています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/tume-hekomi-stress)。

栄養不足と成長障害の流れ

血流が滞ると、ビタミンやミネラルといった栄養素が爪母に十分に行き渡らなくなります。その状態が長く続くと、爪の成長過程で異常が起きやすくなり、表面に凹凸が見られるようになることもあるとされています。特に鉄分や亜鉛不足は爪の形成に大きく関わるとされているため、食事や生活習慣の見直しがポイントになることが多いようです(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/爪のへこみはストレスのサイン?原因と対処法を)。

爪に現れるタイムラグ

一つ注意しておきたいのは、爪に異変が現れるまでに時間がかかるという点です。一般的に、爪が1ミリ伸びるのに1週間程度かかると言われており、実際にストレスを受けてからへこみなどの変化が表面に出るまで、数週間から数ヶ月かかることもあります。そのため、「少し前に体調を崩したときの影響が今になって爪に出ている」というケースも考えられます。

まとめ

爪のへこみは「ストレスのせいかもしれない」と感じることがあるかもしれません。ただし、実際には血行不良や栄養不足といった複数の要因が絡み合っていることが多いと考えられています。爪を通じて体からのサインに気づくことができれば、生活習慣や心のケアを見直すきっかけにもつながりそうです。

#爪の健康 #ストレスと爪 #自律神経の乱れ #血行不良 #セルフケア

へこみの形でわかる健康サイン:横溝・点状陥凹・匙状爪など

「爪のへこみって、形によって意味が違うのかな?」と感じたことはありませんか。実は、爪の凹み方にはそれぞれ特徴があり、体や生活習慣のサインとして現れることがあると言われています。ここでは代表的な3つのタイプを紹介し、それぞれの原因と考えられている要素をまとめました(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/爪のへこみはストレスのサイン?原因と対処法を、https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/tume-hekomi-stress、https://ashiuraya.com/information/爪-へこみ-ストレス:その原因からセルフチェック)。

横溝(よこみぞ)

爪に横一線のへこみができるタイプを「横溝」と呼びます。強いストレスや高熱などで一時的に爪の成長が停滞したときに出ることがあると言われています。日常生活の中で心身に負担がかかった時期があると、その影響が数週間後に爪に反映される場合があるようです。

点状陥凹(てんじょうかんおう)

爪の表面に小さな点のようなへこみが複数見られるケースを「点状陥凹」と呼びます。これは栄養不足や乾癬といった皮膚の状態と関係していることがあるとされ、爪だけでなく頭皮や肌の乾燥なども同時に気になる場合があります。特に鉄分や亜鉛不足と関連することがあると考えられています。

匙状爪(スプーンネイル)

爪の中央がスプーンのように反り返ってへこむ形を「匙状爪」と言います。鉄欠乏性の影響が関係することがあるとされ、爪だけでなく全身の疲れやすさや立ちくらみなどが一緒に出ていないか確認してみることがすすめられています。

各へこみ形状と原因の対応表

| へこみの形 | 考えられる原因 | 特徴的なポイント |

|---|---|---|

| 横溝 | ストレス・高熱・体調不良 | 一時的に成長が止まったサイン |

| 点状陥凹 | 栄養不足・皮膚疾患 | 小さな点が複数出やすい |

| 餐状爪 | 鉄欠乏など | 爪全体が反り返る形 |

爪は日々の生活や体の変化を静かに映し出すパーツだと言われています。形の違いを知っておくことで、体からの小さなサインに気づきやすくなるかもしれません。

#爪のへこみ #健康サイン #横溝 #点状陥凹 #匙状爪

ストレス以外に考えられる原因と見分けるポイント

爪のへこみはストレスが大きく関係していると考えられていますが、それだけではなく他の要因によっても起こることがあると言われています。ここでは代表的な原因と、見分けるためのチェックポイントについて整理してみましょう(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/tume-hekomi-stress、https://ashiuraya.com/information/爪-へこみ-ストレス:その原因からセルフチェック)。

鉄・亜鉛の不足

爪の形成には鉄や亜鉛といったミネラルが必要とされています。これらが不足すると、爪に縦筋やへこみが現れることがあるとされ、さらに倦怠感や脱毛といった全身症状が一緒に出ることもあると言われています。日々の食生活の偏りを振り返ることがひとつの目安になりそうです。

貧血(スプーンネイル)

爪が反り返ってスプーンのような形になる「匙状爪(スプーンネイル)」は、鉄欠乏性の貧血と関係しているケースがあるとされています。立ちくらみや息切れ、疲れやすさといった症状も一緒に出ていないか、あわせて確認することが大切だと考えられています。

乾癬・爪白癬などの疾患

爪に点状のへこみや白い濁りが見られる場合、乾癬や爪白癬といった皮膚疾患が関係していることがあるようです。皮膚のかゆみや赤みが同時に見られる場合には、爪だけでなく皮膚全体をチェックすることがすすめられています。

外傷・生活習慣の影響

爪をぶつけた衝撃や噛む癖など、物理的な負担が原因でへこみが出ることもあります。また、ジェルネイルや過度な乾燥といった生活習慣も爪の健康に影響すると考えられています。普段の扱い方を見直すことで改善のきっかけにつながるかもしれません。

全身症状のチェックポイント

-

倦怠感:常に疲れが抜けない

-

脱毛:髪の毛の抜けやすさが気になる

-

皮膚症状:乾燥や赤み、かゆみの有無

-

生活習慣:食事や睡眠の乱れ、爪の扱い方

これらのサインをあわせて確認することで、ストレス以外の原因に気づける可能性があると言われています。

#爪のへこみ #鉄不足 #亜鉛不足 #貧血 #皮膚疾患

セルフチェックと日常でできる対策

「爪にへこみがあるけど、病気なのかな?それとも生活習慣のせい?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。爪は毎日目にする部分だからこそ、セルフチェックと日常のケアがとても大切だと言われています。ここでは、家庭でできる観察のポイントと、生活の中で意識したい対策を紹介します(引用元:https://ashiuraya.com/information/爪-へこみ-ストレス:その原因からセルフチェック、https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/tume-hekomi-stress)。

爪の観察ポイント

まずは自分の爪をよく観察してみましょう。

-

色:ピンク色が健康な状態とされ、白っぽさや黒ずみはサインになることがあります。

-

形:反り返りや強いへこみがあるかどうか。

-

縦横の線:成長の過程でストレスや体調の変化が表れることがあると言われています。

-

つや:乾燥や栄養不足の影響が出やすい部分。

鏡で肌をチェックするのと同じように、爪も「体の一部の健康サイン」として確認するとよいでしょう。

日常でできる保湿ケア

爪は皮膚の一部なので乾燥に弱いとされています。ハンドクリームを塗るついでに爪や甘皮まで保湿するだけでも違うと言われています。特に水仕事の後や季節の変わり目には意識してケアしてみてください。

栄養バランスを整える

鉄分、亜鉛、ビタミンB群、たんぱく質は爪の成長に関わる栄養素とされています。バランスのよい食事を意識することで、爪だけでなく体全体のコンディション改善にもつながると考えられています。サプリメントに頼る前に、まずは普段の食事を見直すことが大切です(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/爪のへこみはストレスのサイン?原因と対処法を)。

生活習慣とストレスケア

夜更かしや不規則な食生活は、自律神経や血流に影響を与えるとされています。

また、強いストレスは爪の成長にも関わるため、深呼吸をする、趣味の時間をつくる、しっかり休むなど、自分なりのリラックス方法を持っておくことがすすめられています。心の余裕が結果的に爪の健康にも反映されると言われています。

まとめ

爪を観察し、小さなサインに気づくことがセルフケアの第一歩です。保湿・栄養・生活習慣・ストレス対策を意識することで、少しずつ爪のコンディションが改善に向かう場合もあると考えられています。焦らず日常の積み重ねを大切にしてみましょう。

#爪セルフチェック #保湿ケア #栄養バランス #生活習慣改善 #ストレスケア

症状が続くときの来院目安・相談先

「爪のへこみが気になるけど、様子を見ても大丈夫かな?」と迷う方は多いと思います。爪の変化は一時的なこともありますが、長引く場合や他の症状を伴うときは専門機関に相談することがすすめられています。ここでは、来院の目安や相談すべき科について整理しました(引用元:https://ashiuraya.com/information/爪-へこみ-ストレス:その原因からセルフチェック、https://miyagawa-seikotsu.com/blog/爪のへこみはストレスのサイン?原因と対処法を)。

皮膚科に相談したほうがよいケース

爪のへこみが 片側だけに出ている場合 や、爪の 色の変化(黒ずみ・黄色)、さらに 痛みを伴うとき は皮膚科での相談がすすめられています。乾癬や爪白癬といった皮膚疾患が関係していることもあると言われており、爪だけでなく周囲の皮膚症状にも目を向けることがポイントです。

内科・婦人科に相談したほうがよいケース

爪がスプーンのように反り返る「匙状爪(スプーンネイル)」や、倦怠感・めまい・立ちくらみなどの全身症状が重なる場合、鉄欠乏性の貧血が関与していることがあるとされています。その際には内科での検査が考えられます。特に女性の場合は婦人科での相談も選択肢のひとつと言われています。

来院前に準備しておきたいポイント

医師との対話をスムーズに進めるためには、以下を整理しておくと役立つとされています。

-

いつから症状が出ているのか(数週間前、数か月前など)

-

生活習慣(食事、睡眠、ストレス状況)

-

過去の体調の変化(高熱、強い疲労、ダイエットなど)

-

爪への物理的負担(爪を噛む、ジェルネイルなど)

こうした情報を伝えることで、原因の特定につながりやすくなると考えられています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/blog/tume-hekomi-stress)。

まとめ

爪のへこみはストレスだけでなく、栄養不足や疾患が背景にあることもあります。症状が長引いたり全身の不調と重なる場合には、早めに皮膚科・内科・婦人科などで相談することが安心につながると言われています。小さな変化でも、自分の体からのサインとして受け止めることが大切です。

#爪のへこみ #皮膚科相談 #貧血チェック #婦人科受診 #健康サイン

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す