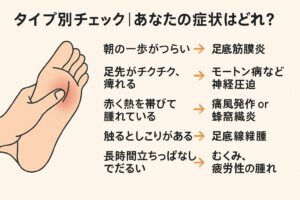

タイプ別チェック|あなたの症状はどれ?

朝の一歩がつらい → 足底筋膜炎

朝起きて布団から出た瞬間、「足の裏がズキッとする」という経験はありませんか。特にかかとのあたりに強い痛みを感じるケースは「足底筋膜炎」と言われています(引用元:MEDLEY)。長時間立ち仕事をする方や、運動量が多い方に起こりやすいとされ、歩き始めに痛みが強く出て、しばらくすると和らぐのが特徴だと言われています。

足先がチクチク、痺れる → モートン病など神経圧迫

「歩いていると足の指の付け根がしびれる」「チクチク感が続く」そんなときは神経の圧迫によるモートン病の可能性があると言われています(引用元:みやがわ整骨院)。合わない靴やヒールの使用が一因となりやすく、足指の間を通る神経が圧迫されて痛みや違和感につながると考えられています。

赤く熱を帯びて腫れている → 痛風発作 or 蜂窩織炎

もし足の親指の付け根が赤く腫れて熱を持っている場合、痛風発作の可能性があると言われています(引用元:四谷バランス治療院)。一方で、皮膚が赤くなり広範囲に熱を持っている場合は細菌感染による蜂窩織炎も考えられるとされています。いずれも放置は危険と言われており、強い痛みや発熱を伴う場合には専門機関への来院がすすめられています。

触るとしこりがある → 足底線維腫

足の裏にコリコリしたしこりを触れるようなときは「足底線維腫」が考えられると言われています(引用元:MONOGAKU)。良性の腫瘍であるケースが多いとされますが、サイズや場所によって歩行に影響することもあります。違和感が続くときは早めの確認が安心です。

長時間立ちっぱなしでだるい → むくみ、疲労性の腫れ

「立ち仕事のあとに足がパンパンに張る」「靴がきつく感じる」といったときは、むくみや疲労性の腫れによるものと考えられています。血流やリンパの流れが滞ることで一時的に腫れや痛みを感じることが多く、休息やストレッチで改善が期待できると言われています。特に女性やデスクワークの多い方にも見られやすい傾向です。

#足の裏の痛み

#腫れと症状別チェック

#足底筋膜炎

#モートン病

#むくみ対策

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す