骨折 治るまでの基本ステージ:炎症期・修復期・リモデリング期

骨折の改善には段階的な流れがあり、一般的には「炎症期」「修復期(仮骨形成)」「リモデリング期」の3つに分けられると言われています。ここでは、それぞれの特徴や目安期間をわかりやすく整理していきます。

当院の整体は、医療機関でのリハビリを実施してきた実績者が担当します

炎症期(発症から数日間)

骨折直後は腫れや出血が起こり、体が自然に損傷部位を守ろうと働きます。この時期を炎症期と呼び、通常は数日から1週間ほど続くと言われています。周囲の細胞や血管が活発に動き、改善の土台をつくる大切な段階です。

患者さんの多くは「動かすとズキズキする」と感じますが、それは炎症反応による自然な反応とされています。冷却や安静が勧められるのも、この時期に余計な負担をかけないためだと説明されています。

引用元:整体ステーション(https://seitai-station.com/fracture-process)

修復期(仮骨形成:数週間~2か月)

炎症が落ち着くと、骨の隙間を埋めるように「仮骨」と呼ばれる新しい骨組織ができ始めます。この修復期は部位や年齢によって差がありますが、一般的には2〜8週間ほどかかると言われています。

「まだ完全に元通りではないけど、少しずつ支えができてきた感じ」と表現する方もいます。ここでは適度な固定と、必要に応じた施術やリハビリの導入が重要とされています。

引用元:みやがわ整骨院(https://miyagawa-seikotsu.com/fracture-guide)

引用元:リハスタ(https://rehasuta.jp/fracture-recovery)

リモデリング期(数か月~1年以上)

仮骨ができても、そのままでは形や強度が十分ではありません。リモデリング期に入ると、不要な部分が吸収され、徐々に本来の骨の形や硬さに近づいていくと説明されています。期間は数か月から1年以上と長期にわたるケースもあるそうです。

患者さんの中には「痛みは少なくなったけど、完全に安心できるまでは時間がかかる」と感じる方も多いようです。焦らずに少しずつ日常動作に戻していくことが、改善につながるとされています。

引用元:にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/fracture)

骨折が改善するまでの道のりは人によって異なりますが、この3段階の流れを知っておくと安心できるのではないでしょうか。

#骨折改善

#炎症期

#修復期

#リモデリング期

#回復の流れ

部位別・年齢別の治癒目安:どれくらいで改善する?

骨折の改善までにかかる期間は、折れた部位や年齢、さらに体調によっても変わると言われています。ここでは代表的な部位ごとの目安と、年齢や体の状態による違いを整理していきます。

手足(指・手首・足首など)

比較的細い骨である指や手首、足首などの骨折は、一般的に2〜6週間ほどで改善が進むケースが多いとされています。「ちょっとした動きで不安を感じるけれど、思ったより早く回復が進む」と感じる人も少なくありません。日常生活で使う頻度が高い部位なので、固定期間中は無理に動かさず、施術後のリハビリを丁寧に行うことが大切だと説明されています。

引用元:にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/fracture)

大腿骨などの大きな骨

一方で、大腿骨やすねの骨など大きな骨は改善に時間がかかると言われています。目安として2〜3か月以上必要になることもあり、とくに高齢者ではさらに長期化する場合もあるそうです。支えとなる骨のため、回復の過程で「歩けるようになるまでに想像以上の時間がかかった」と感じる人もいます。リハビリの内容や体力の差によっても進み方が変わるので、焦らず段階的に負荷を調整することがすすめられています。

引用元:みやがわ整骨院(https://miyagawa-seikotsu.com/fracture-guide)

年齢や体調による違い

同じ骨折でも、年齢や体調によって改善のスピードに差があると言われています。若年層では代謝や細胞の再生が活発なため、比較的早い回復が期待される一方、高齢者や糖尿病・骨粗しょう症などの持病を持つ方は時間がかかるケースが目立つそうです。「周りの人より長引いている気がする」と不安になる方もいますが、体質や生活習慣によって個人差があると考えられています。日常生活での栄養管理や適度な運動習慣も改善の助けになると紹介されています。

引用元:からだなび(https://karadanavi.com/fracture-healing)

骨折が改善するまでの期間は「部位」「年齢」「体調」の3つの要素が重なり合って決まると言われています。目安を知っておくと不安を和らげられる一方で、実際の回復は人によって異なるため、専門家の指導のもとで少しずつ改善を目指すことが大切です。

#骨折改善

#部位別目安

#年齢差

#大腿骨骨折

#リハビリ

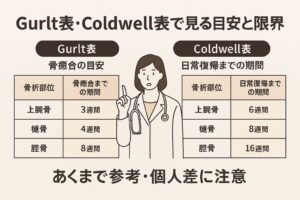

Gurlt表・Coldwell表で見る目安と限界

骨折の改善にかかる期間を示す指標として、医療現場では「Gurlt表」と「Coldwell表」が参考にされることがあります。これらはあくまで目安であり、実際の経過は人によって変わると言われています。

Gurlt表(骨癒合の目安)

Gurlt表は「骨がくっつくまでにどれくらいかかるか」を示したものです。例えば、上腕骨は約3週間、橈骨は約4週間、脛骨は約8週間という目安が挙げられています。ただし、これはあくまで骨癒合までの目安であり、「動かしても大丈夫」という意味ではないと説明されています。患者さんの中には「思ったより早く数字が出ていて安心した」と感じる方もいますが、表に書かれた期間は最低限の目安にすぎないとされています。

引用元:リハサク(https://rehasaku.net/magazine/body/fracture-cure)

Coldwell表(日常復帰までの期間)

一方、Coldwell表は「日常生活に戻れるまでの期間」を示したものです。上腕骨は約6週間、橈骨は約8週間、脛骨は約16週間とされており、Gurlt表よりも長い数字が並んでいます。こちらは単純に骨がくっつくだけでなく、筋力や可動域が回復して普段通り生活できるようになるまでの目安と考えられています。

引用元:note(https://note.com/happy_yeti1196/n/n223e68500357)

表を参考にするときの注意点

こうした表は「おおよその目安」としては役立ちますが、実際の改善スピードには個人差があると言われています。年齢や骨の部位、生活習慣、持病の有無などで差が出やすく、数字通りには進まないことも少なくありません。リハスタの記事でも「期間にとらわれすぎず、専門家の指導を受けながら段階を踏んで回復を目指すことが大切」と説明されています。

引用元:リハスタ(https://rehasuta.jp/fracture-recovery)

骨折の改善に関して「Gurlt表」「Coldwell表」を知っておくと安心材料にはなりますが、数字だけを頼りにせず、体の声を聞きながら無理のない改善を目指すことが重要だとされています。

#骨折改善

#Gurlt表

#Coldwell表

#回復目安

#個人差

早く改善するための対策:ケア・栄養・リハビリ

骨折の改善を少しでもスムーズに進めるためには、自己判断ではなく専門家の助言を踏まえた取り組みが大切だと言われています。ここでは、ケア・栄養・リハビリの観点から整理していきます。

医師・理学療法士の指示に従う重要性

骨折の改善にあたって「早く動かしたい」「痛みが減ってきたから大丈夫かも」と思う方もいます。しかし、無理をしてしまうと再び負担がかかり、改善の妨げになる可能性があると言われています。そのため、医師や理学療法士の指示に従うことが第一のポイントとされています。Purple_Edge_Kochi’s Blogでも「専門家の管理下で少しずつ回復を目指すことが安心につながる」と解説されています。

引用元:Purple_Edge_Kochi’s Blog(https://purpleedgekochi.com/fracture-care)

栄養(カルシウム・ビタミンD・タンパク質・マグネシウム)

骨の改善を支える栄養素といえばカルシウムが有名ですが、それだけでは不十分とされています。ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、タンパク質は骨や筋肉の材料になり、さらにマグネシウムも骨形成に関わると言われています。みやがわ整骨院のコラムでも「食事のバランスが骨の改善を支える」と説明されており、魚、卵、乳製品、大豆製品などを取り入れる工夫が紹介されています。

引用元:みやがわ整骨院(https://miyagawa-seikotsu.com/fracture-guide)

適切なリハビリ・ストレッチ・セルフケア

骨が安定してきた段階で、医師の許可を得ながら少しずつリハビリを始めることが推奨されています。軽いストレッチや日常動作の練習から始め、無理のない範囲でセルフケアを取り入れることが効果的だと言われています。にっこり鍼灸整骨院の情報でも「焦らずに段階を踏んでリハビリを行うことが、日常生活への復帰につながる」と解説されています。

引用元:にっこり鍼灸整骨院(https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/fracture)

引用元:整体ステーション(https://seitai-station.com/fracture-care)

骨折を早く改善するには、専門家の指導のもとで無理のないケアを続け、栄養を整え、段階的にリハビリを行うことが大切だと言われています。焦らず一歩ずつ取り組むことが、結果的に早い回復につながるのではないでしょうか。

#骨折改善

#栄養ケア

#リハビリ

#セルフケア

#専門家の指導

治らない・悪化するケースとは?偽関節・遷延治癒への注意

骨折は多くの場合、適切なケアや経過観察によって改善していくと言われています。しかし中には、予定よりも長くかかるケースや、なかなか改善が進まないケースも存在します。その代表例として「遷延治癒」と「骨癒合不全(偽関節)」が挙げられています。

遷延治癒・骨癒合不全(偽関節)の定義とタイムライン

通常、骨折は3か月ほどで安定した癒合が確認できることが多いとされています。ただし、3〜4か月を過ぎても癒合が進まない場合は「遷延治癒」と呼ばれ、6〜8か月経過しても改善が見られない場合は「骨癒合不全(偽関節)」と定義されることがあると解説されています(引用元:リハスタ https://rehasuta.jp/fracture-recovery)。

偽関節とは、骨が完全にくっつかず動いてしまう状態を指します。この状態になると、日常生活に支障をきたすだけでなく、追加の施術や固定方法を検討する必要が出てくることもあると言われています。患者さんの中には「痛みが少なくなってきたから大丈夫だと思っていたのに、レントゲンで改善が進んでいないと指摘された」という方もいます。

再発予防のための生活改善策

骨折の改善が長引くのを防ぐには、普段の生活習慣にも気を配ることが大切だとされています。特に高齢者では、転倒による再骨折が多いと報告されており、滑りにくい靴を履いたり、段差の少ない環境に整えたりといった工夫が役立つと説明されています。

また、過度に同じ部位へ負担をかけ続けることもリスク要因になるため、姿勢や動作の改善も必要だと言われています。みやがわ整骨院の記事では「リハビリで筋力やバランス感覚を整えることが再発予防につながる」と紹介されています(引用元:みやがわ整骨院 https://miyagawa-seikotsu.com/fracture-guide)。

さらに、骨を強くするためには栄養バランスの良い食事や適度な運動も欠かせません。カルシウム・ビタミンD・タンパク質などを意識的に摂取しながら、無理のない範囲で日常生活に動きを取り入れることがすすめられています。

骨折の改善が思うように進まないケースでは「遷延治癒」や「偽関節」の可能性があると言われています。ただし、これは誰にでも起こりうることであり、焦らず専門家と一緒に改善の道を探っていくことが大切です。

#骨折改善

#遷延治癒

#偽関節

#再発予防

#生活改善

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す