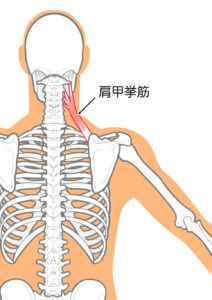

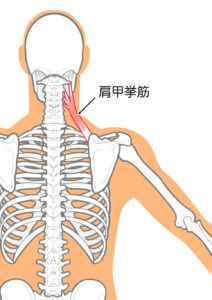

肩甲挙筋とは?|構造・働き・コリやすい理由を解説

肩甲挙筋の起始・停止・作用(頸椎〜肩甲骨)

「肩甲挙筋(けんこうきょきん)ってどこにある筋肉か知ってる?」

こう聞かれてすぐに答えられる人は少ないかもしれません。でも実は、肩こりや首のだるさを感じる人にはとても身近な存在なんです。

肩甲挙筋は、首の骨である第1〜第4頸椎から始まり、肩甲骨の上角という部分につながっています。この筋肉の主な働きは、名前の通り“肩甲骨を持ち上げる”こと。つまり、肩をすくめたり、首を斜めに倒す動きに関係しています。

そしてこの筋肉、意外と深い位置にあるため、表面から見えにくいんですよね。だからこそ、コリを感じても「なんとなく首の奥が重だるいな〜」くらいで終わってしまうことも少なくありません。

参考:

日常生活での使われ方(デスクワーク・スマホ操作)

「最近、ずっとスマホ見てたら首がしんどいなぁ…」なんてこと、ありませんか?

実はこのとき、肩甲挙筋にはかなりの負担がかかっているんです。

デスクワークで前かがみの姿勢が続いたり、スマホを見るときに下を向き続けたりすると、肩甲骨が下に引っ張られやすくなります。その状態で首の位置が固定されると、肩甲挙筋はずっと引き伸ばされたまま頑張らないといけません。これが、筋肉の疲労や緊張を引き起こす要因と言われています。

さらに、ストレスや冷えもこの筋肉を固くしやすいので、「なんか肩首周りがいつも重い」という人は、まず肩甲挙筋に注目してみるのも良さそうですね。

なぜコリやすくなるのか?(筋緊張・血流不足)

肩甲挙筋がコリやすい理由には、大きく2つのポイントがあります。

1つは「筋肉の使いすぎ」、もう1つは「使わなすぎ」なんです。

例えば、パソコン作業で肩をすくめた姿勢を長時間続けると、肩甲挙筋はずっと縮んだ状態になります。逆に、姿勢が崩れて肩甲骨が下がってしまうと、筋肉は引き伸ばされて張った状態に。どちらも血流が滞り、筋肉に疲労物質が溜まりやすくなるため、コリの原因になるとされています。

また、深部にある筋肉なので、マッサージでも届きにくいという特徴も。これが慢性的な違和感に“つながる”とも言われています。

参考:

#肩甲挙筋 #肩こりの原因 #スマホ首 #デスクワーク疲れ #筋膜リリース

肩甲挙筋が硬くなるとどうなる?|肩こり・首痛・頭痛との関係

肩甲挙筋のトリガーポイントと関連痛(参考:図示イメージ)

「なんか肩の奥がズーンと重い…」「首筋から後頭部にかけてジワ〜っと痛む」

そんな感覚、経験ありませんか?もしかしたら、それは肩甲挙筋のトリガーポイントが関係しているかもしれません。

肩甲挙筋が硬くなると、その深部に“コリの核”のようなトリガーポイントができることがあります。ここが刺激されると、痛みが首の横〜肩の上部、さらに頭の後ろまで広がることがあるんです。これを「関連痛」と呼び、筋肉のコリが別の場所に痛みとして“飛ぶ”感覚と言われています。

たとえば、押されると「うわっ、そこそこ!」ってなる場所。まさにそれが、肩甲挙筋のトリガーポイントの可能性があるんです。

引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/

引用元:https://kawashima-ryoushinkai.com/blog/shoulder_stiffness/

肩甲骨の可動性低下・姿勢悪化との関連

肩甲挙筋が硬くなると、肩甲骨の動きにも影響が出てきます。

「最近、肩が動かしづらい…」という方は要注意です。

通常、肩甲骨は腕を上げたり回したりするときに、スムーズに連動して動いてくれるのですが、肩甲挙筋が固まってしまうと肩甲骨が“引っ張られて”動きが制限されるんです。それが長引くと、首が前に出たり、猫背になったりと、全身の姿勢にも影響が及ぶこともあるとされています。

つまり、首・肩の不調だけじゃなく、「姿勢崩れてきたな…」という悩みの裏にも、肩甲挙筋の状態が隠れている可能性があるというわけですね。

症状チェックリスト(セルフ判別に使える内容)

では、実際に自分の肩甲挙筋が硬くなっているかどうか、気になりますよね。

以下の項目に当てはまるものが多い方は、筋肉がこわばっているサインかもしれません。

1つ2つなら問題ないかもしれませんが、3つ以上当てはまる場合は、肩甲挙筋のリリースを検討しても良いかもしれませんね。

#肩甲挙筋の関連痛 #肩こりトリガーポイント #姿勢崩れの原因 #後頭部頭痛 #肩甲骨の可動域低下

肩甲挙筋リリースの基本|ストレッチと筋膜リリースの違い

ストレッチでは届かない深層筋肉へのアプローチ

「肩まわりがガチガチ…ストレッチしても全然ラクにならない」

そんな経験ありませんか?実はそれ、筋肉の奥深くにある肩甲挙筋が関係しているかもしれません。

肩甲挙筋は、首の深層に位置していて、表面の僧帽筋や肩甲骨の下に隠れている筋肉です。一般的なストレッチは主に浅層の筋肉に届きやすいですが、この肩甲挙筋のような深層筋にはなかなか十分な刺激が伝わらないと言われています。

たとえば、ただ首を回したり、腕を上げて伸ばすだけのストレッチでは、筋肉のコリが根本から和らぐとは限らないそうです。深層にある筋肉には、よりピンポイントでアプローチする方法が必要になってくるわけですね。

引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/

筋膜リリースとは?(フォームローラーや手技との違い)

では、その“より深く”に届く方法とは何かというと…そこで出てくるのが「筋膜リリース」です。

筋膜リリースは、筋肉を覆う「筋膜」と呼ばれる組織に対して圧をかけ、癒着をほぐすように働きかける手技。フォームローラーやテニスボールを使ったり、手でゆっくり圧迫したりすることで、筋膜の滑りを良くしていく方法だと言われています。

ストレッチは筋肉を引き伸ばす動きが中心なのに対して、筋膜リリースは「押す・ゆるめる・待つ」といったアプローチで、硬さのあるポイントにじっくりと働きかける点が特徴です。つまり、じわ〜っとした気持ち良さとともに、根本からコリにアプローチしていくイメージですね。

引用元:https://physioapproach.com/myofascial-release/

医療・リハビリ現場でも注目されるリリース法の根拠

実際にこの筋膜リリースは、理学療法士やスポーツトレーナーの現場でも活用されていて、慢性的な肩こりや姿勢改善のサポートとして取り入れられているそうです。

近年では、筋膜の癒着が慢性的な痛みや可動域の制限に“つながる”とする研究も増えており、リハビリ現場でも「筋膜リリースが有効である可能性がある」と報告されています。

ただし、すべての人に効果があるとは限らないため、自分に合った方法を試してみることが大切だとも言われています。

引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/27/10/27_jpts-2014-472/_article/-char/ja/

#肩甲挙筋リリース #筋膜リリースとは #フォームローラー活用 #深層筋アプローチ #肩こり対策テクニック

肩甲挙筋リリースの具体的方法|自宅でできるセルフケア

フォームローラー・テニスボールを使ったリリース手順

「肩甲挙筋リリースって、どうやってやるの?」とよく聞かれますが、実は自宅でもできる簡単な方法があります。

まずおすすめなのが、テニスボールやフォームローラーを使ったセルフケア。やり方はとてもシンプルで、壁や床を使って道具を肩甲挙筋に当てて圧をかけるだけ。例えば、壁に背中を向けて立ち、テニスボールを首の付け根〜肩甲骨の上あたりにセットします。ボールに体重をかけながら、軽く上下に動いてみてください。

コリっとした部分があれば、そこがほぐすべきポイントかもしれません。

また、床で行う場合はフォームローラーを使って仰向けに寝転がり、肩甲挙筋の辺りにローラーが当たるようにセット。リラックスしながら重みをかけて、ゆっくりと転がすとより深部までアプローチできるとされています。

引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/

壁や床を使った圧迫・ほぐしテクニック

もし道具がなくても大丈夫。壁や床を活用すれば、道具なしでもセルフリリースは可能です。

例えば、壁に背を向けて立ち、手の甲で軽く首を支えながら、肩甲骨の内側を壁に押し付けるようにして圧をかけます。コリっとしたポイントを探しながら、呼吸に合わせて軽く膝を曲げ伸ばしすると、自然な動きでほぐせると言われています。

床を使う場合は、タオルを丸めて肩甲骨の下に置き、仰向けになってゆっくり呼吸。深く息を吐きながら、体を左右に揺らすと、無理なく筋膜にもアプローチしやすくなります。

リリース前後に行いたいストレッチ・呼吸法

肩甲挙筋をリリースする前後には、軽いストレッチや呼吸を組み合わせるとより効果的とされています。

まず、首を横に倒してストレッチしながら、鼻からゆっくり息を吸って、口から長く吐く。この呼吸法を加えることで、副交感神経が優位になり筋肉がゆるみやすくなるとも言われています。

目安としては、片側1〜3分ほどの時間で無理なく。痛みが強くなる場合はすぐ中止し、少し物足りないかな?くらいの刺激で続けていくのが安全です。

【注意点】痛みが出る場合・力の入れ方・時間の目安

リリースの際に注意したいのが「やりすぎ」と「力の入れすぎ」です。ピンポイントでグイグイ押したくなる気持ちはわかりますが、強すぎる圧は筋肉を逆に緊張させてしまう場合もあると報告されています。

また、「ビリビリする」「刺すような痛みがある」といった感覚がある場合は、すぐに中止するようにしましょう。

“痛気持ちいい”程度を目安に、時間は1回あたり3〜5分を超えないようにするのが望ましいとされています。

#肩甲挙筋セルフケア #フォームローラーリリース #テニスボールマッサージ #筋膜リリース注意点 #肩こり緩和法

肩甲挙筋を柔らかく保つための生活習慣と予防法

姿勢改善(猫背・巻き肩対策)

「気づくと肩が前に出て、首も前に…」なんて方、多いですよね。

猫背や巻き肩は、肩甲挙筋に負担をかけ続けてしまう姿勢の代表例だと言われています。

このような姿勢では、肩甲骨が前方に引き出され、肩甲挙筋がずっと引っ張られる状態が続きます。その結果、筋肉が緊張しやすくなり、コリやだるさが出やすくなるそうです。

改善のポイントは「耳・肩・骨盤が一直線に並ぶ意識」を持つこと。壁に背をつけて立つだけでも、自分の姿勢のクセに気づきやすくなりますよ。とくにデスクワーク中は、30分に1回、姿勢をリセットするだけでも違いが出てくるとされています。

引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1896/

定期的なリリースと運動の組み合わせ

肩甲挙筋の柔軟性を保つには、こりを感じてからほぐすのではなく、“予防的にケアする”のが理想的です。

「リリースだけじゃ足りないの?」と思うかもしれませんが、実は筋肉って動かさないとすぐに硬くなるんです。

たとえば、週2〜3回のペースで軽めのストレッチや筋膜リリースを取り入れる。それに加えて、肩甲骨まわりを動かすようなエクササイズ(肩回し・タオル引き運動など)を組み合わせると、血流も良くなり筋肉がゆるみやすい状態をキープできると考えられています。

無理のない範囲で少しずつ続けていくのがポイントです。

デスクワーク中の対策グッズ紹介(例:肩甲骨サポーター)

「座り仕事が多くて、気づけば肩がガチガチ…」そんな方に試してほしいのが、肩甲骨まわりのサポートグッズ。

たとえば「巻き肩矯正ベルト」や「姿勢サポーター」は、背筋を自然に伸ばしやすい状態へと導いてくれるため、肩甲挙筋への負担が軽減される可能性があると言われています。

もちろん、グッズに頼りすぎるのではなく「気づくきっかけ」として活用することが大切です。「あ、また肩前に出てるな…」と意識するだけでも、姿勢はだいぶ変わってくると思います。

あわせて、モニターの高さを調整したり、腕を置く位置を工夫したりすることで、肩首まわりの負担がグッと減るケースもあるそうです。

#肩甲挙筋予防習慣 #巻き肩改善 #姿勢矯正グッズ #筋膜リリース継続 #肩こりにならない座り方

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す