顎ストレッチの基礎知識とセルフチェック

顎ストレッチとは?

顎ストレッチ(顎関節ストレッチ)は、顎の動きをスムーズにし、負担を和らげるために行われるセルフケアの一つです。日常の中で気付かないうちに、食いしばりや片側での咀嚼、長時間のスマホ使用などによって顎の筋肉に緊張がたまることがあると言われています。その状態が続くと、口が開けにくい、顎がカクカクと鳴る、痛みを感じるといった不調につながることがあるそうです(引用元:Rehasaku)。

「なんとなく顎が疲れているな…」と感じる人も少なくありません。そんなときに軽めのストレッチを取り入れると、筋肉のこわばりを和らげ、日常の不快感を予防するきっかけになると考えられています。

ストレッチが有効とされる症状

顎ストレッチが役立つとされるのは、以下のような症状がある場合です。

-

口を開けるときに違和感や軽い痛みを感じる

-

顎の関節がカクカク、またはガクンと鳴る

-

口がスムーズに開かず、人差し指と中指を縦にそろえて入れにくい

-

顎やこめかみがだるい、重たい感覚がある

これらは一例であり、ストレッチで改善が見込まれる場合もあれば、医療的な検査や施術が必要なケースもあると言われています。無理に動かすのではなく、軽く動かして心地よさを感じる程度を目安にするとよいでしょう。

セルフチェック方法

自分の顎の状態を確認するために、簡単なセルフチェックを試してみましょう。

-

鏡の前で口をゆっくり開け、まっすぐに動いているか確認する

-

口を大きく開けたとき、指2〜3本が縦に入るかどうかを試す

-

開閉時にカクカク音が鳴る、あるいは片側に顎がずれていないか観察する

-

噛んでいない時でも無意識に歯を食いしばっていないか意識してみる

もし違和感が強く続く場合は、セルフケアにこだわらず、歯科や専門機関に相談することも検討されるとよいとされています(引用元:ぷらす鍼灸整骨院、矯正歯科ネット)。

まとめ

顎ストレッチは、日常的な違和感や軽い症状に対するセルフケアとして取り入れられる方法の一つです。ただし、すべての症状に有効とは限らず、無理をするとかえって不調が強まることもあると言われています。まずはセルフチェックで自分の状態を知り、無理のない範囲で取り入れていくのが安心です。

#顎ストレッチ

#顎関節症予防

#セルフチェック

#咀嚼筋ケア

#顎の健康

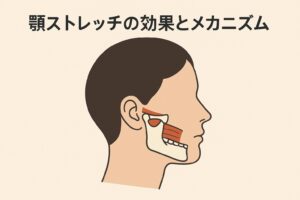

顎ストレッチの効果とメカニズム

なぜ顎ストレッチが痛みやこわばりに効くのか

顎ストレッチは、顎周囲の筋肉や関節をゆるめる働きがあると言われています。普段から歯の食いしばりや長時間の会話、噛み癖などがあると、筋肉が緊張しやすくなり、痛みやだるさが生じることがあります。軽いストレッチを行うと、筋肉の血流が促されて柔軟性が高まり、違和感を和らげる効果が期待できるそうです(引用元:Rehasaku)。

顎周辺の構造と不調の原因

顎の関節は「顎関節」と呼ばれ、耳の前あたりに位置しています。その動きを支えているのが咀嚼筋や側頭筋といった筋肉です。これらの筋肉が硬くなると顎がスムーズに動かず、口を開けるときに引っかかりを感じることもあります。さらに、顎の関節の中には「関節円板」と呼ばれる軟骨のような組織があり、クッションの役割を果たしていると言われています。この円板がずれると「カクカク」という音や痛みが出ることもあるそうです。靭帯は関節の安定性を守る大切な組織ですが、過度な力が加わると負担が増して不調につながるケースも報告されています(引用元:矯正歯科ネット)。

ストレッチで期待できるメリット

顎ストレッチを続けることで期待されるメリットはいくつかあります。例えば、筋肉の緊張がゆるむことで痛みやこわばりが和らぎやすくなる、口の開閉がスムーズになる、さらには顎関節症の再発予防につながることもあると考えられています。もちろん、すべての症状に必ず効果があるわけではありませんが、セルフケアのひとつとして取り入れることで、日常生活を少し楽にするサポートになると考えられています(引用元:ぷらす鍼灸整骨院)。

まとめ

顎ストレッチは、筋肉や関節にかかる負担を減らし、不調を和らげるサポートになると言われています。仕組みを理解したうえで、無理のない範囲で取り入れると安心です。

#顎ストレッチ

#顎関節症

#咀嚼筋ケア

#セルフケア

#口の開けづらさ改善

自宅でできる具体的ストレッチ5〜7選

口を開けるストレッチ

まず基本となるのが「開口ストレッチ」です。鏡の前で背筋を伸ばし、ゆっくりと口を開きます。このとき、指2本が縦に入る程度を目安にすると無理がありません。痛みが出る手前で止め、5〜10秒キープしたら閉じる動きを3回ほど繰り返します。強い痛みがある場合は中止し、軽い違和感程度なら少しずつ続けるとよいと言われています(引用元:Rehasaku)。

下顎を前に出すストレッチ

次におすすめなのが「前方ストレッチ」です。下顎を少し前に突き出すように動かし、そのまま5秒間キープします。これを3〜5回繰り返すと、顎関節の可動域を広げる練習になるとされています。口を軽く開いた状態で行うと、余計な力が入りにくくなります。

下顎を左右に動かすストレッチ

口を軽く開けたまま、下顎を右→左へとゆっくりスライドさせます。左右それぞれ5回程度行うと、関節の動きがスムーズになりやすいそうです。途中で「カクッ」と音がしたり、痛みが強まる場合は範囲を小さくして行うのが安心です。

咬筋をほぐすストレッチ

頬の奥にある「咬筋」は、食いしばりや噛み癖で固くなりやすい筋肉です。人差し指と中指で奥歯の外側を軽く押し、円を描くようにマッサージすると血流が促されやすいと言われています。力を入れすぎると逆効果になるため、痛気持ちいい程度が目安です(引用元:矯正歯科ネット)。

舌回しストレッチ

舌を上顎から歯茎に沿わせるようにして、ぐるっと円を描きます。右回り10回、左回り10回を目安に行うと、顎周辺の筋肉がバランスよく動かされるそうです。舌の動きが大きいほど、口周り全体のストレッチになります。

まとめ

これらの顎ストレッチは、自宅で手軽にできるセルフケアとして紹介されています。ただし、すべての症状に当てはまるわけではなく、強い痛みが続く場合は専門機関に相談することも検討すると安心です。毎日少しずつ続けることで、日常生活の快適さを支えるサポートになると考えられています(引用元:ぷらす鍼灸整骨院)。

#顎ストレッチ

#顎関節症予防

#セルフケア習慣

#咬筋マッサージ

#口の開けづらさ改善

ストレッチを行う際の注意事項とNG行動

無理をすると悪化するケース

顎ストレッチはセルフケアの一つとして広く紹介されていますが、やり方を誤ると逆に負担になることもあると言われています。たとえば、痛みを我慢して口を大きく開けすぎたり、力任せに顎を前後左右へ動かすと、関節や筋肉に過度なストレスがかかってしまうことがあります。ストレッチは「気持ちよい範囲」で止めるのが基本で、強い痛みが出る場合は中止することがすすめられています(引用元:Rehasaku)。

痛みや異常が続くときの対応

もし顎の違和感や痛みが数日経っても改善しない、あるいは口がほとんど開かない状態が続くようなら、セルフケアにこだわりすぎず歯科や整骨院などの専門機関への来院を検討するのが安心です。顎関節の中には関節円板や靭帯といったデリケートな組織があり、ずれや炎症を起こしている可能性も考えられるからです。自己判断で無理を続けるよりも、早めに専門家に相談する方が望ましいとされています(引用元:ぷらす鍼灸整骨院)。

日常習慣で気をつけたいポイント

顎の不調はストレッチだけでなく、生活習慣とも深く関係していると言われています。たとえば、片側ばかりで噛むクセ、長時間のスマホやパソコンによる猫背姿勢、硬い食べ物を好んで食べる習慣などは、顎への負担を増やす要因になりやすいそうです。また、無意識の歯ぎしりや食いしばりも注意が必要です。ストレッチと合わせてこうした習慣を見直すことが、改善や再発予防につながると考えられています(引用元:矯正歯科ネット)。

併用すべき対策

セルフストレッチと併せて取り入れるとよいとされる工夫もあります。例えば、就寝時の歯ぎしりや食いしばりが気になる方には、マウスピースを用いたケアが役立つ場合があるそうです。また、姿勢の改善や首・肩周りのストレッチ、さらにはストレスコントロールも顎への負担軽減につながると報告されています。こうした複合的なアプローチを意識することで、日常生活をより快適に過ごしやすくなると考えられています。

まとめ

顎ストレッチはあくまでセルフケアの一部であり、やり方や習慣の工夫を組み合わせることが大切です。無理をせず、自分の体のサインを確認しながら続けていくと安心です。

#顎ストレッチ

#注意点とNG行動

#顎関節セルフケア

#生活習慣改善

#顎の負担軽減

顎ストレッチの習慣化と再発予防策

継続できる方法とモチベーション維持のコツ

顎ストレッチは一度行っただけでは効果が定着しにくいと言われています。習慣化するためには「ながら」で取り入れる工夫が有効です。たとえば、朝の歯磨きの後や入浴中にセットで行う、スマホを見たら1回ストレッチをする、といったように日常動作と結びつけると続けやすいそうです。

また、記録をつけるのもモチベーション維持に役立ちます。カレンダーにチェックを入れたり、アプリで回数を管理したりするだけでも、継続への意識が高まると考えられています(引用元:Rehasaku)。

日常で顎への負荷を減らす工夫

ストレッチと並行して、顎に余計な負担をかけない生活習慣を意識することが大切だと言われています。代表的なのは姿勢の改善です。猫背や前かがみの姿勢は首や顎に負担をかけやすく、筋肉の緊張を招きやすいそうです。座るときは背もたれを使い、頭が前に出ないよう心がけるとよいでしょう。

また、片側ばかりで噛むクセを控え、柔らかいものばかりに偏らないバランスの取れた食事を意識するのもポイントです。睡眠中の歯ぎしりが気になる場合には、寝る前のリラックス習慣やマウスピースを取り入れる工夫も提案されています(引用元:矯正歯科ネット)。

専門家を頼るタイミングと目安

セルフケアを続けても痛みが強くなる、口がほとんど開かない、あるいは数週間たっても改善が見られない場合には、早めに専門機関への来院を考えると安心です。歯科では関節や歯のかみ合わせを確認でき、整体や整形外科では筋肉や姿勢の影響を見てもらえる場合があります。

顎の不調は筋肉・関節・生活習慣が複雑に関係するため、自分だけで判断せず、必要に応じて専門家の意見を参考にすることが望ましいとされています(引用元:ぷらす鍼灸整骨院)。

まとめ

顎ストレッチは毎日の積み重ねが大切であり、生活習慣や専門家のサポートと組み合わせることで、再発予防につながると考えられています。無理なく継続できる方法を見つけ、自分に合ったケアを取り入れていくことが安心です。

#顎ストレッチ

#再発予防

#セルフケア習慣

#生活習慣改善

#顎関節症対策

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す