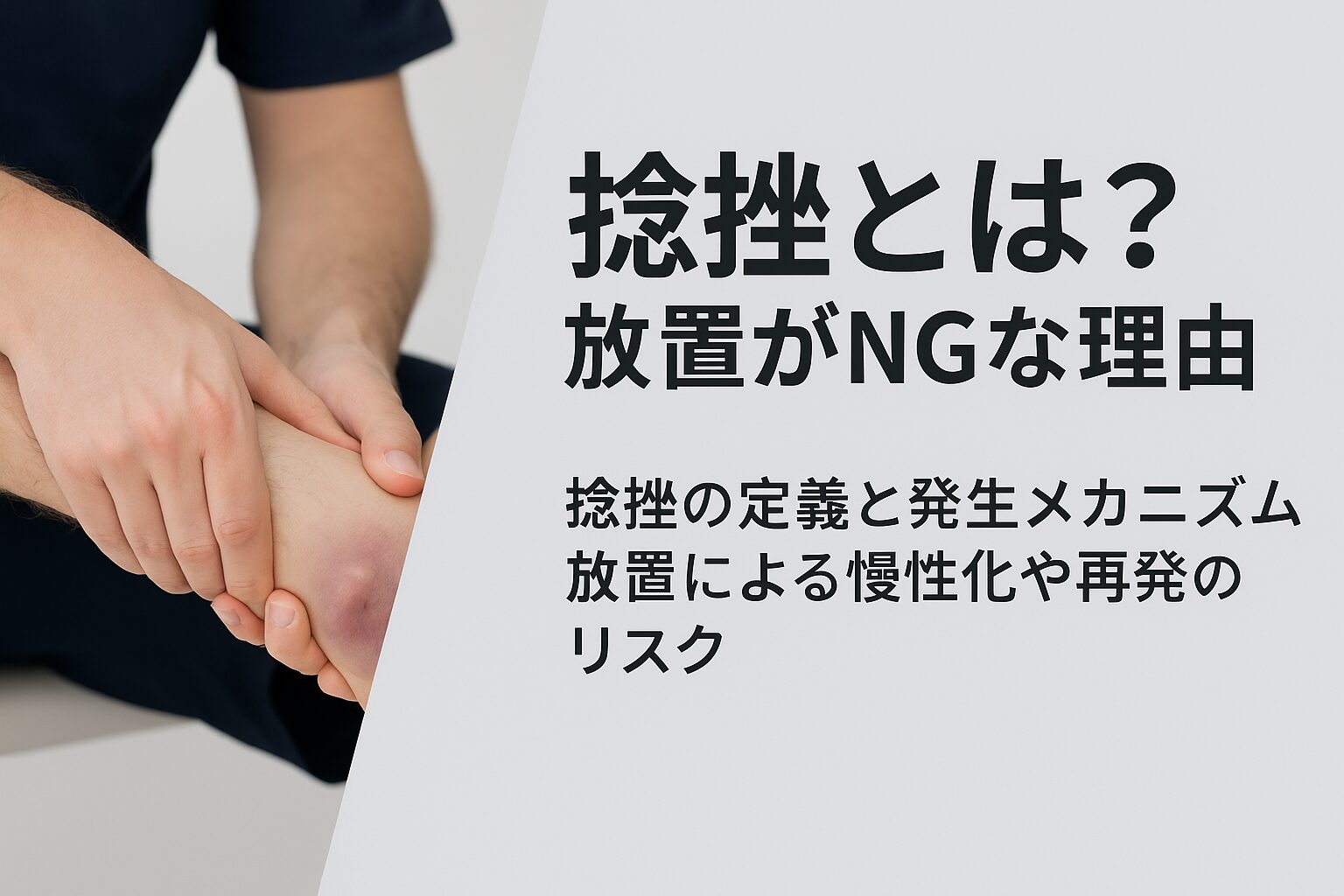

捻挫とは?放置がNGな理由

捻挫の定義と発生メカニズム(靭帯損傷)

「捻挫ってよく聞くけど、結局どういうことなの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。捻挫とは、関節に強い力が加わって可動域を超えたとき、靭帯や関節周囲の組織に損傷が起きる状態のことを指すと言われています。特に足首の捻挫は日常生活の中でも起こりやすく、段差につまずいたり、スポーツ中に足をひねったりしたときによく見られます。

「えっ、靭帯が傷ついてるの?」と思われた方もいるかもしれません。はい、そうなんです。靭帯は骨と骨をつなぎ、関節の安定性を保ってくれている大切な組織です。それが伸びたり、一部切れてしまうと、腫れや痛み、関節の不安定感が現れるようになると言われています

放置による慢性化や再発のリスク

「少し痛いけど、動けるし大丈夫でしょ?」と自己判断で様子を見てしまう方、実はとても多いんです。でも、それが落とし穴かもしれません。捻挫を適切に施術せず放置すると、関節が不安定なままになってしまい、回復が長引く原因になるとも言われています。

さらに、一度緩んでしまった靭帯は自然に元通りになりにくく、そのままスポーツを再開したりすると、再発のリスクが高まる傾向があるそうです。特に足首の捻挫は「クセになる」と言われることが多いのですが、それは靭帯や筋肉のバランスが回復しないまま負担がかかり続けるからだと考えられています。

また、慢性的な痛みや腫れが残ってしまうケースも報告されており、「時間が経てば自然に改善する」という考えは危険かもしれません。

早期対応の重要性

「じゃあ、どうすればいいの?」という声が聞こえてきそうですね。答えはシンプルで、「できるだけ早く適切な対応をする」ことです。

受傷後は無理に動かさず、冷却・圧迫・挙上など基本的なケアを行いながら、必要に応じて専門家に相談することが大切です。近年では鍼灸などの東洋医学的アプローチも注目されており、炎症や痛みを和らげ、回復をサポートする方法のひとつとして使われるケースもあるようです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

「そのうち治るだろう」と我慢するのではなく、早めに体の声に耳を傾けることで、よりスムーズに日常生活へ復帰できる可能性が高まると言われています。

#捻挫とは

#靭帯損傷

#捻挫放置のリスク

#早期対応の重要性

#自然な改善は危険

捻挫の一般的な治療法とその限界

RICE処置(Rest, Ice, Compression, Elevation)の基本

「捻挫したらまず何をすればいいの?」と聞かれると、多くの人が思い浮かべるのが「RICE処置」かもしれません。これはRest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字を取った応急対応の基本とされています。

たとえば、足首をひねったときにはまず動かさず、冷たいタオルやアイスパックで冷やす。次に包帯で軽く圧迫し、できるだけ足を高く上げることで腫れを軽減する——そんな流れですね。「それだけで大丈夫なの?」と心配になる方も多いですが、急性期の初期対応としては有効だと言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

ただし、この方法はあくまで炎症を抑えるための応急処置に過ぎません。損傷した靭帯自体が改善するわけではなく、根本的な回復にはさらなるケアが必要だとも言われています。

湿布・包帯・テーピングなど整形外科的処置

整形外科では湿布や包帯、テーピングなどの施術が行われることが一般的です。とくにスポーツをする人にとっては、再発予防としてテーピングは欠かせない存在ですよね。「貼っていると安心する」と感じる方も多いようです。

しかし、こうした施術も「一時的に痛みを軽減する」「負担を軽くする」といった目的に留まることが多いと言われています。靭帯そのものの回復には限界があり、場合によっては可動域の低下や筋力低下を引き起こすこともあるようです。

もちろん、整形外科的な処置が意味のないものというわけではなく、状態を見極めた上で必要な対応を選ぶことが大切だと考えられています。

なかなか改善しない「長引く捻挫」の原因

「1ヶ月経ってもまだ痛いんだけど…」といった声も少なくありません。実際、捻挫の中には数週間〜数ヶ月かけてようやく改善に向かうものもあります。

その原因のひとつに、「靭帯や筋肉の微細な損傷が残ったまま」になっているケースがあると言われています。また、体のバランスの崩れや、関節周囲の循環不良も影響している可能性があるようです。

つまり、外側だけをケアしても、内側の状態まで整わなければ根本的な改善にはつながりにくいのかもしれません。最近では、こうした背景から東洋医学的なアプローチに注目が集まっているとのことです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

#捻挫の治し方

#RICE処置の効果

#湿布とテーピングの使い方

#長引く捻挫の原因

#根本改善の考え方

針治療で捻挫が早く治る理由とは?

鍼灸がもたらす血流改善と炎症抑制効果

「捻挫に針って本当にいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実は、鍼灸は血流を整え、炎症反応を穏やかにする作用があると考えられており、自然回復力をサポートする手段の一つとして活用されています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

具体的には、針を体のツボに打つことで、毛細血管が刺激され、血液やリンパの流れが促進されると言われています。この結果、損傷部位の酸素や栄養供給がスムーズになり、腫れや炎症の鎮静につながる可能性があるそうです。

「氷で冷やしてたのに腫れが引かない…」というケースでも、体の中から循環を整えることで改善の兆しが見られることがあるとされています。

神経系へのアプローチと痛みの緩和作用

さらに注目されているのが、針が神経系にアプローチできる点です。「痛みって実は脳が感じてるものなんだよ」と聞いたことはありませんか?実際、針の刺激によって脳内の痛みを抑える物質(エンドルフィンなど)が分泌される可能性があるとも言われています。

また、患部周辺の神経に直接作用することで、筋肉の緊張がゆるみ、過度な負荷が減少することもあるようです。これは特に「痛くて動かしづらい」「少し動かしただけでズキッとする」といった方に有効だとされており、整形外科的なアプローチでは補いきれない部分に働きかける手段とも考えられています。

症状別(腫れ・痛み・可動域制限)への効果の違い

鍼灸の効果は、すべての症状に同じように出るとは限りません。たとえば、腫れが強い場合は血流促進のアプローチが、可動域が制限されている場合は筋肉の柔軟性を高める施術が行われることが多いようです。

痛みが強いケースでは、神経に関係するツボを使うことで「なんとなく痛みが和らいだ」と感じる方もいらっしゃいます。つまり、症状に応じて施術方法が変わるのが鍼灸の特徴のひとつなのです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

西洋医学と東洋医学の違いと補完的役割

「病院で湿布と固定だけだったけど、それだけでいいのかな?」と感じる方にとって、鍼灸は選択肢のひとつになるかもしれません。西洋医学は画像や検査で明確な異常を探し、それに対処する手法を重視します。一方、東洋医学は体のバランスや流れを整えることに焦点を当てていると言われています。

そのため、どちらか一方ではなく、双方の考え方を組み合わせることで、より良い回復へのサポートになる可能性があるのです。状態に応じて適切な施術を選ぶことが、結果として早期改善への近道になるのではないでしょうか。

#捻挫と針治療

#鍼灸の血流改善

#炎症と神経へのアプローチ

#可動域と痛み緩和

#東洋医学と西洋医学の違い

鍼灸院に行くべきタイミングと通院の目安

受傷直後から可能な針治療の判断基準

「捻挫したばかりだけど、針ってすぐ受けていいの?」と疑問に感じる方も多いと思います。確かに、受傷直後は炎症が強く出ているため、どの施術を選ぶかは慎重に見極める必要があると言われています。では、針治療はどのタイミングで受けるのがいいのでしょうか。

基本的には、腫れや熱感が極端に強くない場合、鍼灸によるアプローチは受傷初期でも可能なケースがあるそうです(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。特に炎症による循環不良や、筋肉の緊張が痛みを引き起こしている場合には、針による施術で回復がスムーズに進む可能性があると考えられています。

ただし、「これって針やって大丈夫?」と迷ったときは、まず専門家に状態を見てもらうことが重要です。触診や経過の確認を通じて、そのタイミングに適した対応を提案してもらえる場合が多いです。

「急性期」「回復期」「慢性期」それぞれのアプローチ

捻挫には大きく分けて「急性期」「回復期」「慢性期」の3つの段階があるとされています。

**急性期(受傷直後〜3日程度)**では、炎症や腫れ、熱感がある状態です。この時期は安静が基本ですが、鍼灸では炎症を抑えるアプローチや患部以外のツボ刺激を用いる方法があるようです。

**回復期(4日〜2週間前後)**になると、腫れが引いてきて、可動域や筋肉の状態を改善するための施術が中心になります。ここでの針治療は、筋肉の緊張を緩めたり、血流を促したりすることで、体の自然回復力をサポートする目的で行われることが多いようです。

**慢性期(2週間以降〜)**になると、可動域の制限や違和感、慢性的な痛みが残るケースが見られます。この時期には、神経や筋膜へのアプローチを含めた、より広範な施術が選ばれる傾向があります。

通院頻度の目安(例:週1〜2回/3〜4回で効果を実感するケースなど)

「どのくらい通えば効果を感じるの?」という質問はとてもよく聞かれます。通院頻度については状態や回復のスピードによって異なりますが、一般的には週1〜2回の施術を3〜4回ほど受けると、変化を実感する方が多いとも言われています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

もちろん、症状の強さやライフスタイルによって通院のペースは調整が必要です。「思ったより早く楽になった」と感じる方もいれば、「少しずつ変化してきたかも」という緩やかな改善を感じる方もいます。

大切なのは、自分の体に合った施術の頻度とタイミングを見つけていくこと。鍼灸院ではその都度、状態を見ながらプランを提案してくれることが多いので、まずは気軽に相談してみると良いかもしれません。

#捻挫と鍼灸のタイミング

#急性期の針治療

#捻挫の回復期と施術法

#慢性痛への鍼灸アプローチ

#通院頻度の目安と効果実感

捻挫で針治療を受ける際の注意点とよくある質問

施術の安全性と副作用について

「針って痛そうだし、安全面がちょっと不安…」そんな声をよく耳にします。でも、実際のところどうなのでしょうか。

針治療は、国家資格を持った鍼灸師によって行われる医療行為であり、きちんとした衛生管理と技術によって行えば、安全性が高い施術とされています。使用される針は非常に細く、ディスポーザブル(使い捨て)であることが多いため、感染症のリスクもかなり低いといわれています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1710/)。

とはいえ、まれに施術後にだるさを感じたり、皮下出血(いわゆる内出血)になることもあるようです。ただし、これらは一時的なもので、通常は数日で自然に引いていくとされています。

保険適用の可否と料金相場

「針って高そう…保険って使えるのかな?」と気になる方もいらっしゃるでしょう。実際、針治療は健康保険が適用される場合もありますが、条件があります。

たとえば、「医師の同意書がある」「特定の疾患である」などが必要条件となることが多く、捻挫に対して保険が適用されるかどうかはケースバイケースです。そのため、事前に鍼灸院で確認するのがおすすめです。

自由診療の場合、地域や施術内容によっても異なりますが、1回あたり3,000〜6,000円前後が相場のようです。初回はカウンセリング料が加わることもあるので、気になる方は事前に問い合わせておくと安心です。

よくあるQ&A

Q1:「腫れがひどくても針は受けられるの?」

A:状態によります。腫れや熱感が強すぎる場合は避けたほうが良いとされることもありますが、施術部位を変えるなど調整して対応するケースもあるそうです。

Q2:「子どもでも施術可能ですか?」

A:年齢や状態によって異なりますが、鍼灸院によっては小児対応しているところもあります。実際には、小児専用のやさしい刺激の方法が用いられることもあるようです。

Q3:「痛みはあるの?」

A:針はとても細いため、「チクッとする程度」「ほとんど感じない」と答える方も多いそうです。ただし、感じ方には個人差があるので、無理せず伝えることが大切です。

#針治療の安全性

#鍼灸の副作用とは

#捻挫に保険は使える?

#鍼灸の料金相場

#針に関するよくある質問

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す