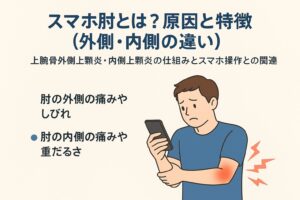

スマホ肘とは?原因と特徴(外側・内側の違いを明確に)

上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎の仕組みとスマホ操作との関連

「スマホ肘」という言葉は、長時間のスマホ操作によって肘まわりの腱や筋肉に負担がかかり、炎症や痛みが出る状態を指すことが多いと言われています。特に、肘の外側に負担が集中する場合は上腕骨外側上顆炎、内側に負担が出る場合は上腕骨内側上顆炎と呼ばれることがあります

スマホを持つときの手首の角度や指の使い方が、前腕から肘にかけての筋肉を繰り返し緊張させ、その結果として腱の付け根に微細な損傷が蓄積していくと考えられています。特に片手持ちで親指や人差し指ばかり使う姿勢は、負担を強めやすいようです。

症状の出方(肘の外側/内側の痛み、しびれ、重だるさなど)

外側型では、肘の外側を押すと痛みが出たり、物を持ち上げるときにズキッとしたりすることがあります。人によっては「ペットボトルのふたをひねると痛い」など、日常のちょっとした動作で症状を感じやすいと言われています。

内側型では、肘の内側から手首にかけての重だるさや張り感が出やすく、時には小指や薬指側にしびれを感じることもあります.

このしびれは、肘の内側を通る神経が刺激を受けることによって起こる可能性があると言われています。

また、どちらのタイプでも長時間スマホを操作していると症状が悪化しやすく、休憩をはさんだり姿勢を変えることで少し軽くなることがあります。ただし、放置すると改善までに時間がかかることもあるため、早めにケアを始める方がよいと考えられています。

#スマホ肘 #上腕骨外側上顆炎 #上腕骨内側上顆炎 #肘の痛み #セルフケア

(引用元:https://tarzanweb.jp/post-279653、https://nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6727.html)

(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/sumahohiji-massage)

セルフチェック方法:本当に「スマホ肘」?

中指圧迫テスト(手のひら上下で痛むか調べる)

「最近、肘のあたりがズキッとするんだよね…」そんなとき、自分でできる簡単なセルフチェックのひとつが中指圧迫テストと言われています。やり方はとてもシンプルで、手のひらを上に向けた状態で中指を軽く押さえ、そのまま押し返すように力を入れます。次に、手のひらを下にして同じ動作を繰り返します。このとき、肘の外側や内側に痛みが走る場合は、スマホ肘に関連する筋肉や腱が負担を受けている可能性があるそうです。

力の入れ方は「ちょっと頑張って押し返す」くらいが目安で、強すぎると正しい判断がしづらくなると言われています。もし片側だけ痛みが出たり、痛みが腕全体に広がる感覚があれば、無理せずテストを中止したほうがよいでしょう。

日常動作からの判断ポイント

テスト以外にも、日常生活の中で気づけるサインがあります。例えば、ペットボトルのふたを開けるときや、フライパンを持ち上げるとき、パソコンのタイピングやスマホの長時間操作で痛みや重だるさを感じる場合、それは肘の腱や筋肉が疲れているサインかもしれないと言われています

さらに、握力が落ちて物を落としやすくなった、タオルを絞る動作で痛みが走る、スマホを長く持っていると手首から肘にかけて重たく感じる…こういった症状もチェックの目安になります。

ただし、これらの症状はスマホ肘以外の要因でも起こることがあるため、「当てはまる=必ずスマホ肘」というわけではないと考えられています。気になる場合は早めに休息をとったり、生活習慣の見直しや軽いケアを取り入れることがすすめられています。

#スマホ肘 #中指圧迫テスト #肘の痛みチェック #セルフケア #肘の違和感

(引用元:https://tarzanweb.jp/post-279653、https://nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6727.html)

(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/sumahohiji-massage)

自宅でできるマッサージ&ストレッチ手順

前腕の筋肉ほぐし(短橈側手根伸筋など)

スマホ肘のケアには、前腕の筋肉をゆるめることが効果的と言われています。特に、手首を反らす動きに関わる短橈側手根伸筋は、スマホ操作中に酷使されやすい部分です。

やり方は簡単で、まず反対の手で肘から手首にかけての外側を軽くつかみます。次に、手首に向かってゆっくりと指を滑らせるように押しながら、やや内側に向けて揉みほぐしていきます。ポイントは「押す強さ」。痛気持ちいいと感じるくらいが目安で、強く押しすぎると筋肉がこわばることもあるため注意が必要です。

また、前腕のマッサージは手首を上下に軽く動かしながら行うと、筋肉がより柔らかくなりやすいと言われています。1回につき30秒〜1分ほど、左右それぞれを丁寧にケアするとよいでしょう。

中指の付け根マッサージ/指のストレッチ法(痛気持ちいい強さ、20秒キープなど)

スマホ肘の原因には、指先の使いすぎも関わっているとされています。そのため、中指の付け根まわりをマッサージするのもおすすめです。やり方は、中指の付け根(手のひら側)を親指で軽く押し、反対の指で支えるようにしながら円を描くようにほぐします。これにより、前腕から肘にかけてつながる筋肉の緊張がやわらぐと言われています。

続いて、指のストレッチを行います。手のひらを上に向け、中指を反対の手で軽く引っ張り、20秒ほどキープします。このとき、無理に反らせず「じわっと伸びる」程度にとどめることが大切です。ストレッチ後は、手を軽く振って血流を促すと、さらにスッキリ感が得られやすいと言われています。

このマッサージとストレッチを日常的に取り入れることで、スマホ肘の予防や負担軽減につながる可能性があります。テレビを見ながら、仕事の合間に…と、気軽にできるタイミングで続けてみるのもよいでしょう。

#スマホ肘 #前腕マッサージ #短橈側手根伸筋 #指ストレッチ #セルフケア

(引用元:https://nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6727.html)

(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/sumahohiji-massage)

姿勢と肩甲骨ケアで肘の負担を減らす生活習慣

猫背・スマホ姿勢対策

長時間スマホを使っていると、つい前かがみになってしまいませんか?この姿勢は首や肩だけでなく、肘にもじわじわと負担をかけると言われています。猫背になると肩が前に出て、肘から手首にかけての筋肉が引っ張られた状態が続きやすくなります

対策としては、背筋を軽く伸ばし、耳と肩が一直線になる位置を意識することが大切です。壁に背中をつけて立ち、後頭部・肩・お尻・かかとを同時に壁に触れさせると、自然な正しい姿勢を体で覚えやすくなります。普段のスマホ操作でも、この姿勢を意識してみるとよいでしょう。

画面の位置調整と肩甲骨まわりのストレッチ

画面が低い位置にあると、視線が下がって首や背中が丸くなりがちです。スマホやタブレットはできるだけ目の高さに近づけて使うようにすると、猫背予防につながると言われています。

さらに、肩甲骨まわりのケアも肘の負担軽減に役立つ可能性があります。おすすめは「肩甲骨寄せストレッチ」。両腕を軽く曲げ、肩甲骨を背中の中央に寄せるように動かし、5秒キープします。これを5回ほど繰り返すと、肩や背中の緊張が和らぎやすくなります。また、腕を大きく回す「肩回し運動」も血流促進に効果的と言われています。

これらの習慣を日常に取り入れることで、肘への負担が減り、スマホ肘の予防にもつながると考えられています。

#スマホ肘 #猫背改善 #肩甲骨ストレッチ #姿勢改善 #肘ケア

(引用元:https://nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6727.html)

(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/sumahohiji-massage)

補助ケア(テーピング/アイシング)と受診のタイミング

キネシオテープを使う貼り方(外側・内側別)

スマホ肘のケアとして、筋肉や腱の負担を和らげる目的でキネシオテープを使う方法があります。外側に痛みが出るタイプ(上腕骨外側上顆炎)では、肘の外側の骨の出っ張りを中心に、前腕から肘をまたぐように斜めにテープを貼るとよいと言われています。手首側から肘に向かってやや引き上げるように貼ると、筋肉のサポート感が得られやすいそうです。

内側型(上腕骨内側上顆炎)の場合は、肘の内側から手首方向に向かってやや外側に流れるように貼ります。ポイントは、テープを引っ張りすぎず、軽くテンションをかける程度にすること。貼る前に肌を清潔にしておくと、はがれにくくなります。

アイシング or 温めるタイミングの見極め

痛みが強く出ているときは、まずアイシングで炎症を落ち着かせるのがよいとされます。氷嚢や保冷剤をタオルで包み、肘周辺を10〜15分冷やすのが目安です。一方、慢性的な張りや重だるさが続く場合や、動かし始めがこわばるときは、温めるケアで血流を促す方法もあります。

温めは蒸しタオルや入浴中の温熱効果を利用すると手軽です。

冷やすか温めるかの判断は「炎症が強いかどうか」が目安になると言われており、痛みが出始めた直後や熱っぽさがあるときは冷却、それ以外は温熱を選ぶことが多いようです。

2週間以上痛み・しびれが続く場合の整形外科や接骨院への相談目安

セルフケアや補助ケアを続けても、2週間以上痛みやしびれが改善しない場合は、整形外科や接骨院など専門家への相談がすすめられています。

特に、日常生活に支障が出るほどの痛み、夜間にうずくような症状、指先のしびれが悪化している場合は、早めの来院が望ましいと言われています。

専門家による触診や検査で原因を見極め、必要に応じた施術や生活指導を受けることで、症状の長期化や悪化を防ぐことにつながると考えられています。

#スマホ肘 #キネシオテープ #アイシング #温熱ケア #肘の痛み相談

(引用元:https://tarzanweb.jp/post-279653)

(引用元:https://nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6727.html)

(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com/sumahohiji-massage)。

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す