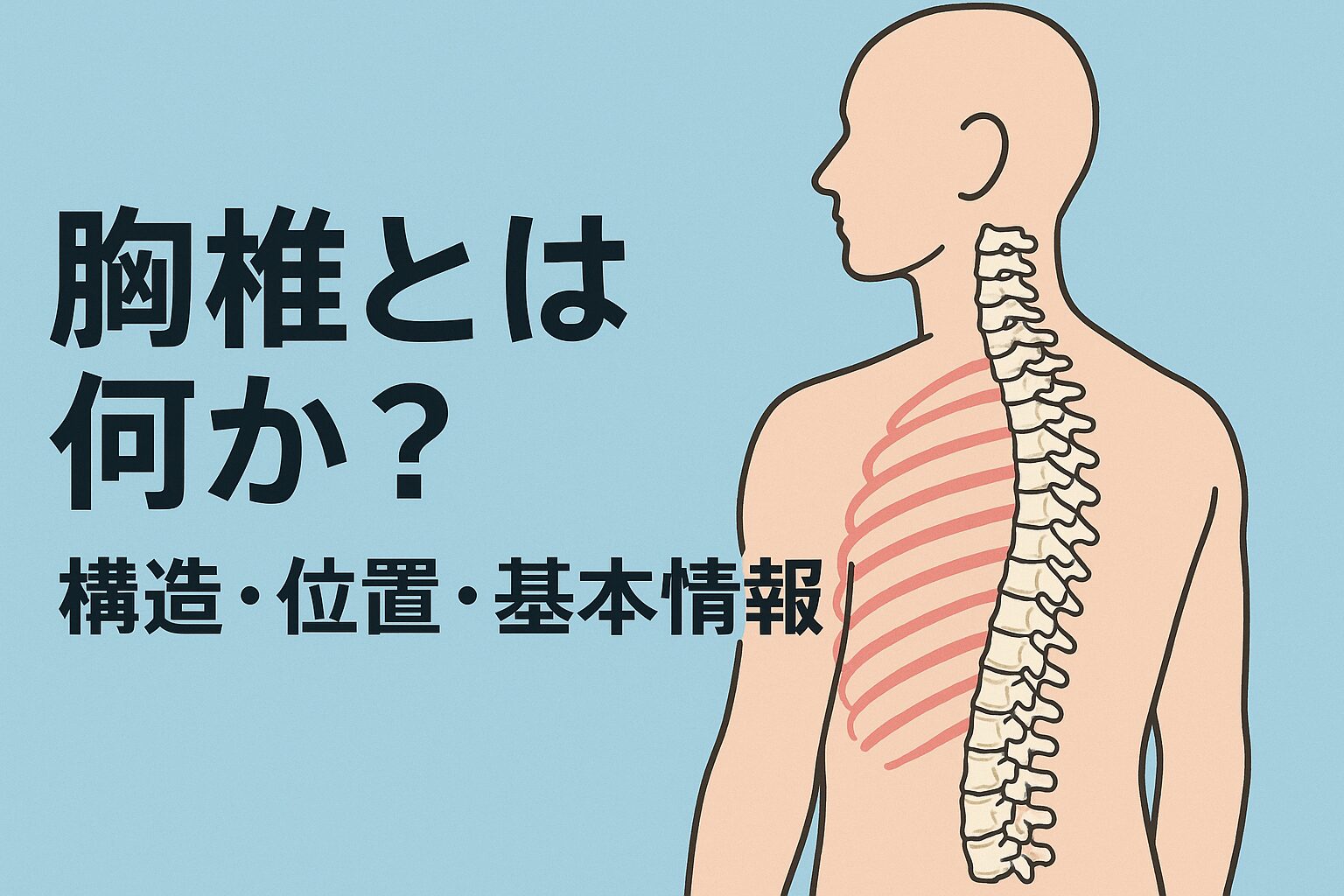

1.胸椎とは何か?

ねえ、“胸椎”ってただの背骨の一部分でしょ、と思うかもしれませんが、実はけっこう重要な役割を担っているんです。胸椎とは、背骨(脊柱)のちょうど真ん中あたりに位置する「12個の椎骨(T1〜T12)」のことを指すと言われています。 step-kisarazu.com

この12個の椎骨は、上では頚椎(首の椎骨)とつながり、下では腰椎(腰の椎骨)の上に位置し、背骨の“中央区画”として働いているのです。 step-kisarazu.com

構造・位置・基本情報

では少し具体的に、構造や位置関係をもう少し詳しくお話ししますね。胸椎は、背中側・胴のあたりにあって、肋骨(ろっこつ)とジョイントしながら“胸郭(きょうかく)”と呼ばれる骨のかごをつくっています。つまり、胸椎は単に“背骨を連ねたもの”というだけでなく、肋骨を介して体幹の安定・臓器の保護にも関わっていると言われています。 さかぐち整骨院

構造面では、1つ1つの椎骨には「椎体(ついたい)」「椎弓(ついきゅう)」「棘突起」「横突起」などの部位があり、それぞれが前後・左右・回旋の負荷を受けながら周囲の筋肉や靭帯、肋骨とつながっています。さらに、胸椎全体としては“後弯(こうわん)”と呼ばれる緩やかな後ろ向きのカーブを持っており、これは背骨が首から腰に向かってバランスよく荷重を分散する構造の一部とされています。 step-kisarazu.com

また、胸椎の「動き」という点も意外に重要です。頸椎や腰椎と比べると屈曲(前に曲げる)・伸展(後ろに反らす)という動きは大きくないものの、「回旋(ねじる)」や「肋骨との連動運動」では活躍していて、体幹のひねりや呼吸運動などの場面にも関わっているといわれています。 step-kisarazu.com

ですから、「ただ背骨の真ん中にある12個の骨」ではなく、「体の中央部分で安定を支え、胸郭を作り、動きと守りの両方に携わるパートナー」…そんな感じで胸椎を捉えると、ぐっと理解が深まるはずです。

もし「最近、背中の真ん中あたりが張る」「胸が開きづらい」「呼吸が浅く感じる」など感じることがあれば、「あ、もしかして胸椎かな?」と思って背中を少しチェックしてみるのもアリですよ。

#胸椎 #背骨の構造 #胸郭 #体幹安定 #胸椎ケア

2.胸椎の役割と機能:支える・守る・動かす

「ねえ、胸椎って聞くと背中の一部分ってだけ思いがちだけど、実は“支える・守る・動かす”という3つの大きな役割を持っていると言われています。」という感じで、少し肩の力を抜いてお話ししましょう。

まず、“支える”という観点から。胸椎は背骨の中で、上半身の重さを分散して支える役割があると言われています。例えば、腕や肩や頭を動かすたびに、その荷重や揺れがそのまま腰や脚にぶつからないよう、胸椎が背骨の中央として安定を与えているというわけです。いわば、背骨の“土台ではないけれど、中央の柱”的なポジションなんです。

次に、“守る”という視点。胸椎は肋骨と密に連携していて、肋骨とともに胸郭(きょうかく)を形成しています。わたしが私のお医者さんこの胸郭の中には肺・心臓など、生命維持に重要な臓器が収まっているわけで、胸椎が肋骨との連結を通して「守り」の構造をつくっていると考えられています。

最後に、“動かす”という役割。胸椎は、実は「動きが少ないから安定性がある」と思われがちですが、じつは回旋(ねじる)動作や肋骨との連動運動にはかなり関わっていると言われています。note(ノート) ただし、前後に大きく曲げる(屈曲・伸展)動きは、頸椎や腰椎ほど得意ではないという特徴もあります。これによって、胸椎が“支えと守り”を優先しながら、“動き”も巧みにこなす構造になっているわけですね。

こうして「支える」「守る」「動かす」という3つの柱を意識して胸椎を見ると、「ただの背骨の真ん中」というイメージから、「体の中心でバランスをとりつつ、動きと安定を両立している重要なパートナー」という見え方に変わってきませんか?次では、その「動かす」という部分にもう少し深く入っていきましょう。

胸椎の可動性・制限(後弯・回旋動作など)/肋骨連動の動き

さて、胸椎がどれだけ“動ける”のか、あるいは“どこで制限されているのか”を探ってみましょう。

まず、胸椎には「後弯(こうわん)」という緩やかな後ろ方向へのカーブがあります。これは背骨全体のS字カーブの一部で、体を前後左右に動かしたときの揺れを吸収しやすくしていると言われています。さかぐち整骨院 しかし、この後弯が過剰になったり、逆に少なかったりすると、肩こりや背中の張り、さらには呼吸が浅くなるなどの不調につながると指摘されています。さかぐち整骨院

次に、回旋(体をねじる動き)です。胸椎は肋骨とともに回旋運動に比較的強みがあるという解説があります。例えば、スポーツで体をひねる動きや、日常のくつろぎタイムで体をひねる動きなどにおいて、胸椎+肋骨の構造が活きるわけです。 ただし、頸椎や腰椎と比べて屈曲・伸展動作(前に曲げる・後ろに反る)は制限されることが多いとされています。note(ノート)

肋骨との連動という点もポイント。肋骨が胸椎に接続していることから、呼吸時の肋骨の上下左右・前後の動き(“ポンプハンドル運動”“バケットハンドル運動”など呼ばれます)が、胸椎の可動性に影響を与えています。S&C Rehaブログ つまり、胸椎が“固まって”しまうと、肋骨も動きづらく→胸郭全体の動きにも影響が出て、結果として呼吸が浅くなったり姿勢が悪くなったり…という連鎖も起こり得るわけです。

このように、胸椎は「動きを受け入れながらも、ある程度制限されて“支える・守る”構造を守る」という絶妙なバランスをもっています。読んでいて「自分の胸椎、最近硬いかも…」と思ったら、次のステップでストレッチやケアを考えてみるのもいいかもしれませんね。

#胸椎 #胸郭構造 #上半身支える #回旋動作 #肋骨連動

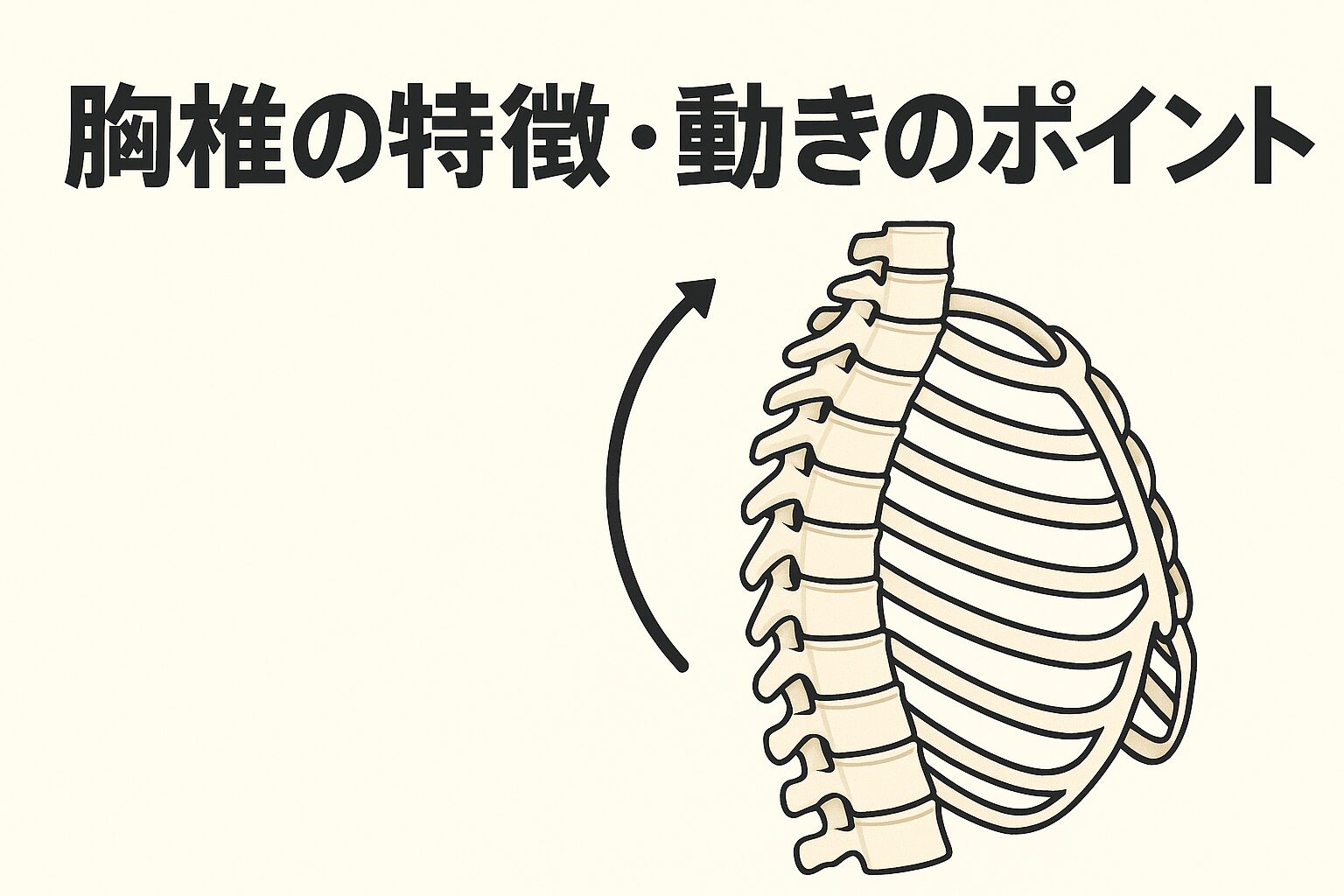

3.胸椎の特徴・動きのポイント:可動域・後弯・肋骨連結

「ねえ、胸椎ってそんなに特徴があるの?」と感じるかもしれませんが、実は意外と“クセ”のある部分なんですよ。今回は、胸椎(以下「胸椎」)が持つ「自然なカーブ(後弯)」「可動域の特徴」「肋骨との連結構造」という3つのポイントを、日常の会話調で整理してみましょう。

まず、胸椎には背中側に緩やかにカーブする「後弯(こうわん)」があると言われています。step-kisarazu.com このゆるやかな後弯は、背骨全体のS字カーブを保つ一部として、体を支える上でとても大切な役割を果たしていると言われています。逆に、このカーブが過剰になったり少なかったりすると、姿勢が崩れやすくなると言われています。

次に、「可動域」の観点です。胸椎は、首の椎骨(頸椎)や腰の椎骨(腰椎)と比べると動きが制限されがちで、特に前後の屈曲・伸展(前に曲げる/後ろに反る)動作ではあまり大きな動きが出にくいと言われています。step-kisarazu.com+2note(ノート) ですが、その反面、「回旋(ねじる動き)」や「側屈(横に傾ける動き)」、そして肋骨との連動運動には比較的適しているという性質もあります。

最後に、「肋骨連結」の視点を。胸椎は左右に左右12本ある肋骨と関節を形成して胸郭(きょうかく)をつくり、まるで鳥かごのように体幹を囲んでいます。forphysicaltherapist.comそのため、胸椎単独で自由に大きく動くというよりも、肋骨+胸椎+胸骨という“ユニット”として動いているという理解がしやすいです。こういった連結構造があるゆえに、胸椎の可動域には限界があると言われているんです。

つまり、「後弯という自然なカーブを持ち」「可動域に制限があるけれど回旋や側屈で働き」「肋骨と密につながって胸郭をつくる」という三拍子が、胸椎の特徴と言えるでしょう。

胸椎‐腰椎移行部(胸腰移行部:TL ジャンクション)に負担がかかる理由

「え?じゃあ、胸椎と腰椎の境目なんて意識したことない」という方も多いと思いますが、ここで少し気にしておいてほしいのが、胸腰移行部(TL ジャンクション)です。胸椎の一番下あたりと腰椎の一番上あたりの“橋渡し”となる部分で、ここに負担が集まりやすいと言われています。

なぜかというと、胸椎が比較的動きが少ない構造(肋骨と連結している)一方で、腰椎は動きが出やすい構造だからです。胸椎のカーブ(後弯)や連結構造が“動きづらさ”を生む分、その末端であるTL移行部には“動きの要求と構造上の制限”という両方がかかるわけです。例えば、前かがみや長時間のデスクワークで胸椎が硬くなると、腰椎が代わりに動こうとして、その境界で“無理”が起こることが多いと言われています。さかぐち整骨院

また、胸椎の後弯が過剰だったり少なかったりすると、TL移行部の負担がさらに増す可能性があります。例えば、胸椎のカーブが少ないと上半身の重さの分散がうまくいかず、腰椎側がその分を補おうとするため、移行部にストレスがかかると言われています。逆に、胸椎の後弯が強すぎると、背中が丸まりやすく、腰の動きが余計に大きくなってしまって、同じくTL移行部に荷重が集中しやすいという見方もあります。

ですので、「胸椎って動きづらいから関係ないわ」ではなく、むしろ「胸椎の構造・後弯・肋骨連結がこうだから、腰と胸椎の境目での負担が出やすい」という視点を持つと、背中・腰の不調を考えるうえでヒントになりそうです。

#胸椎の特徴 #胸椎可動域 #胸椎後弯 #肋骨連結 #胸腰移行部

4.胸椎のトラブル・不調:原因・症状・よくある疾患

「最近、背中の中央あたりがズーンと重い感じ…これってもしかして胸椎のせい?」「肩こりだけじゃなくて呼吸が浅い気がする」そんな風に感じたこと、ありませんか? 胸椎の動きが悪くなったり、硬くなったりすると、背中・肩・呼吸あたりに影響が出やすいと言われています。 さかぐち整骨院

具体的に言うと、胸椎がしっかり動かないことで、肋骨や胸郭(きょうかく)の広がりが妨げられ、呼吸が深くできなくなる・肩甲骨の動きが悪くなる・背中の張りが慢性化する…といったことが起きやすくなります。 また、姿勢が猫背気味であったり、胸椎の後弯が過剰になっていたりすると、胸椎部に“負担”がかかって、そこからトラブルが派生すると言われているんです。

では、胸椎に関連する代表的な疾患を、少し噛み砕いてご紹介しましょう。

胸椎に関連する代表的な疾患と姿勢の影響

まずは胸椎椎間板ヘルニア。胸椎の椎間板が変性・逸脱して神経を圧迫することで、特に下半身にしびれや脱力が出るケースもあると言われています。 日本オフィス協会

次に圧迫骨折(特に胸椎・腰椎に起きるもの)。骨粗しょう症などで椎体が潰れることで、背中が丸くなったり、起き上がり・立ち上がりがつらくなることがあります。 医療法人メディカルフロンティア

さらに、側弯症は背骨が横方向に曲がる疾患ですが、胸椎部分にも影響し、姿勢のゆがみ・肩や背中のアンバランスとして出ることがあるそうです。 群馬脊椎脊髄病センター 首の痛み・手足のしびれ・腰痛・曲がり(側弯症)

姿勢の悪化、特に猫背や胸椎の後弯が過剰という状況も、胸椎の動きを妨げやすく、肋骨の動きまで低下することで“胸郭の開きが悪い”“肩甲骨が固まる”といった流れが起きやすいと言われています。 さかぐち整骨院

なので、「ただの肩こり・呼吸が浅い」などと思っていても、実は胸椎の“動きの低下・構造のゆがみ”が影響している可能性があるので、「あれ?」と思ったら、姿勢や胸椎あたりの動きを意識してみるのがおすすめです。

#胸椎トラブル #胸椎疾患 #圧迫骨折 #椎間板ヘルニア #姿勢悪化

5.胸椎のセルフケア・予防法:ストレッチ・姿勢改善・日常習慣

「ねえ、最近なんとなく背中中央が張るな…」と思ったとき、実は胸椎のケアがカギになることがあるんですよ。胸椎を柔らかく保つことで、姿勢・呼吸・肩まわりの動きまでラクになると言われています。まずはストレッチ・姿勢改善・日常習慣という3つの観点からお話ししていきましょう。

ストレッチで胸椎をほぐす

例えば、イスに座ったまま、背筋を伸ばして肩甲骨を少し下げて胸を開くようにゆっくり腕を後ろに引くだけでも「胸椎まわり、動いてるな」と感じられることが多いと言われています。引用元:『硬くなった胸椎をほぐす!ストレッチ法【やり方4選】』 ラグジュアリー体験の入り口メディア また、四つん這いになって背中を丸め・反らす“キャット&カウ”などは、胸椎の可動域を広げやすい動きだとも言われています。引用元:『胸椎ストレッチのやり方は?基本メニュー4選と効果を高めるポイント』 VRTX BAND

こうした簡単なストレッチを「1回だけ」ではなく、「週に数回・短時間でもこまめに」行うことで効果が高まりやすいと言われています。引用元:同上。

姿勢改善・日常習慣で負担を軽く

デスクワークやスマホ操作時の姿勢って、前傾・猫背になりがちですよね。こうした姿勢が続くと胸椎が「動かない状態」に慣れてしまい、肩・背中・呼吸に影響が出やすいと言われています。引用元:『胸椎をほぐすストレッチ方法とは?猫背や背中のケア、ストレッチの効果を解説』 NEIGHBORFIT | 運動で心と身体を整える |

そこで、椅子に座るときは「お尻を椅子の奥に入れて背筋を立てる」「モニターの高さを目線と同じか少し下にする」「スマホ操作時はうつむき過ぎないように少しあおる」など意識するだけでも、胸椎・胸郭への負担を軽減できると言われています。さらに、こまめに立ち上がって肩を後ろに引く動きを入れるのも有効です。

呼吸・習慣化・専門家に相談すべきサイン

胸郭(きょうかく)と胸椎は密接につながっていて、胸椎の動きが硬いと呼吸が浅くなったり、肩の動きが悪くなったりすることもあると言われています。引用元:『胸椎をほぐすストレッチ方法とは?』 NEIGHBORFIT | 運動で心と身体を整える |

日常習慣としては、「深く息を吸ったときに胸が広がる感じを意識する」「毎日5分でも胸椎まわりを軽く動かす」など、小さな時間でコツコツ継続することで習慣化しやすいと言われています。引用元:『胸椎ストレッチ|肩こり・猫背・呼吸改善に効く!』 整体ステーション –

ただ、「胸椎あたりに鋭い痛みがある」「呼吸が苦しい」「肩・背中・腰にまで影響が出ている」という場合は、セルフケアだけで済ませず、専門家に相談すべきサインとも言われています。

ストレッチ・姿勢改善・日常習慣を具体的に

-

ストレッチ例:椅子で背筋を伸ばし、肩甲骨を下げて胸を開き10〜20秒キープ。四つん這いで背中を丸め→反らす動きで胸椎を動かす。

-

姿勢改善のコツ:デスクワーク時は肘を90度に、画面は目線の高さ、1時間に1回は立ち上がる。スマホ使用時は背中が丸くならないよう「胸を少し前に出す」意識。

-

呼吸・習慣化:「息を吸うときに胸を軽く膨らませ、吐くときには肩を少し下げる」ような呼吸を1日数回実施。ストレッチ→姿勢→呼吸をセットで行うことで習慣化しやすいと言われています。

-

相談すべきサイン:胸椎付近に「ズキッ」「ギシッ」とした痛みが続く、呼吸が浅い・肩の可動域が著しく悪くなった、日常の動作で支障が出る。これらは自己ケアの範疇を超えている可能性があります。

このように、「ストレッチをして動きを出す」「姿勢を整えて負担を減らす」「呼吸で胸郭を意識する」この3つを日常に少しずつ取り入れることで、胸椎のセルフケア・予防としてかなり効果的と言われています。無理せず、気軽に始めてみるのがポイントです。

#胸椎セルフケア #姿勢改善 #胸椎ストレッチ #呼吸ケア #デスクワーク負担軽減

ステップ木更津鍼灸院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す