ストレッチしすぎとは? 概念と見極め基準

ストレッチって、「やればやるほど柔らかくなる」と思っている人、意外と多いんですよね。でも実は、やりすぎることで筋肉や関節に負担がかかり、かえって不調につながることがあると言われています(引用元:https://stretchex.jp/506)。

ここでは、そもそも“ストレッチしすぎ”とは何なのか、そして自分がその状態に当てはまっていないかを見極めるための基準を紹介します。

オーバーストレッチとは?

「オーバーストレッチ」という言葉、聞いたことはありますか?

これは、筋肉や関節を本来の可動範囲以上に伸ばしてしまい、負担が蓄積している状態のことを指します。たとえば、「痛気持ちいい」を通り越して「ちょっと痛いけど我慢…」といった伸ばし方を続けていると、筋繊維や靭帯に微細な損傷が起きることがあると言われています(引用元:https://willbe-hino.com/blog/20250212-9701/)。

ストレッチはリラックス効果や柔軟性の向上に役立つとされていますが、過剰に行うと炎症や痛み、関節の不安定さにつながるリスクがあると専門家は指摘しています。

“しすぎ”の目安・判断基準

では、どこからが「しすぎ」なのでしょうか。

一つの目安として、伸ばしている最中に鋭い痛みを感じる/翌日も筋肉痛や違和感が残る/関節にぐらつき感があるといった場合は、オーバーストレッチの可能性があるとされています。特に、回数や時間を増やしているのに柔軟性が上がらない、むしろ体がこわばる感じがする場合は注意が必要です。

もう一つのチェックポイントは「呼吸」。無理をしていると自然と息を止めがちになります。これは体が「危険」と感じているサインのひとつだと考えられています。

よくある誤解

最後に、“しすぎ”を引き起こすよくある誤解を紹介します。

特に多いのが、「ストレッチは長くやればやるほど効果が高い」という思い込みです。しかし、実際には長時間伸ばし続けると筋肉の防御反応(伸張反射)が強く出て、逆に柔軟性が下がる場合もあると報告されています(引用元:https://bpm-function.com/stretching-demerit-point/)。

また、「多少痛くても我慢すれば柔らかくなる」という考え方も危険です。無理に伸ばすと筋肉や靭帯を痛めるリスクが高まり、結果的に運動パフォーマンスが下がることもあるとされています。

#ストレッチしすぎ #オーバーストレッチ #柔軟性 #体ケア #ストレッチ基準

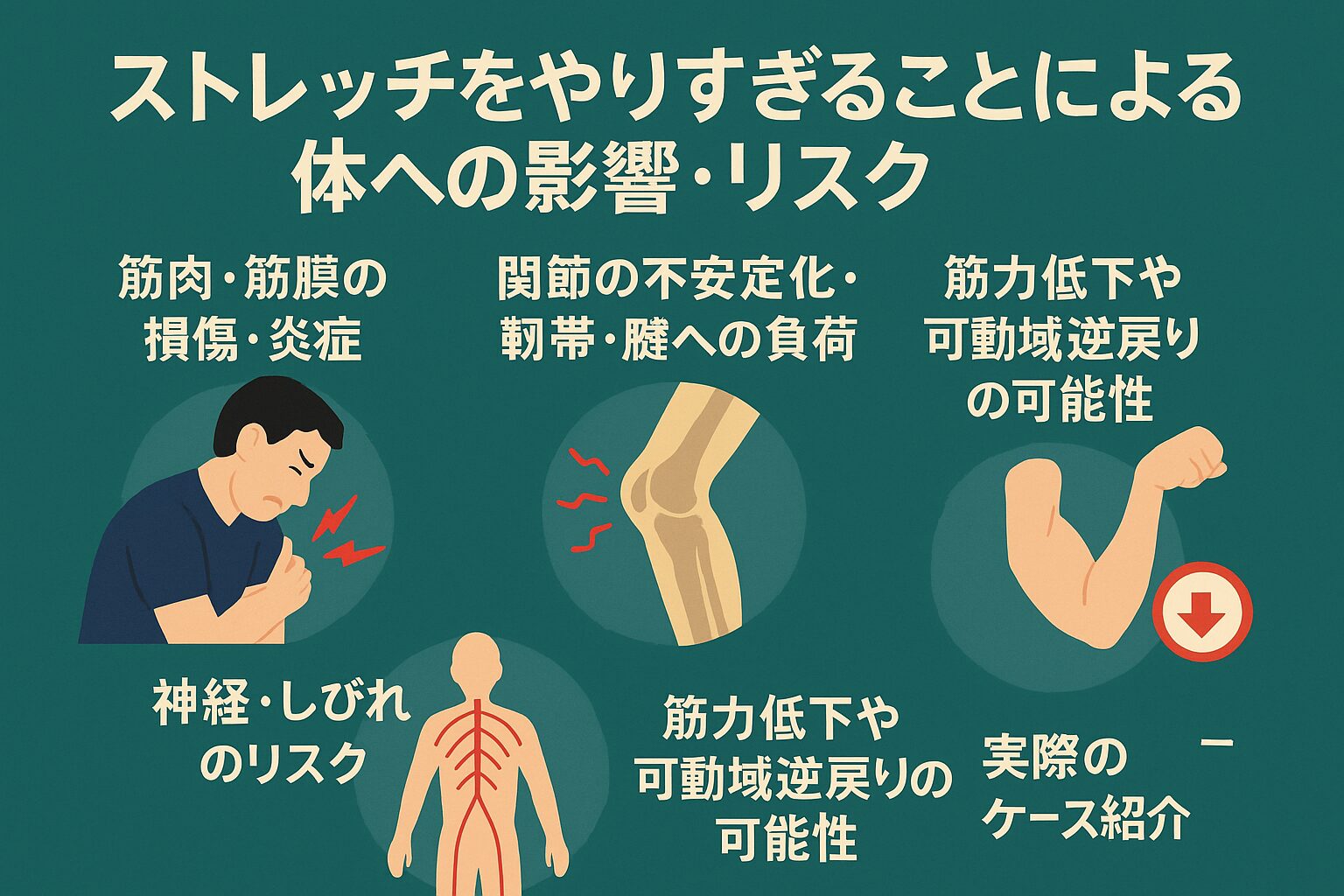

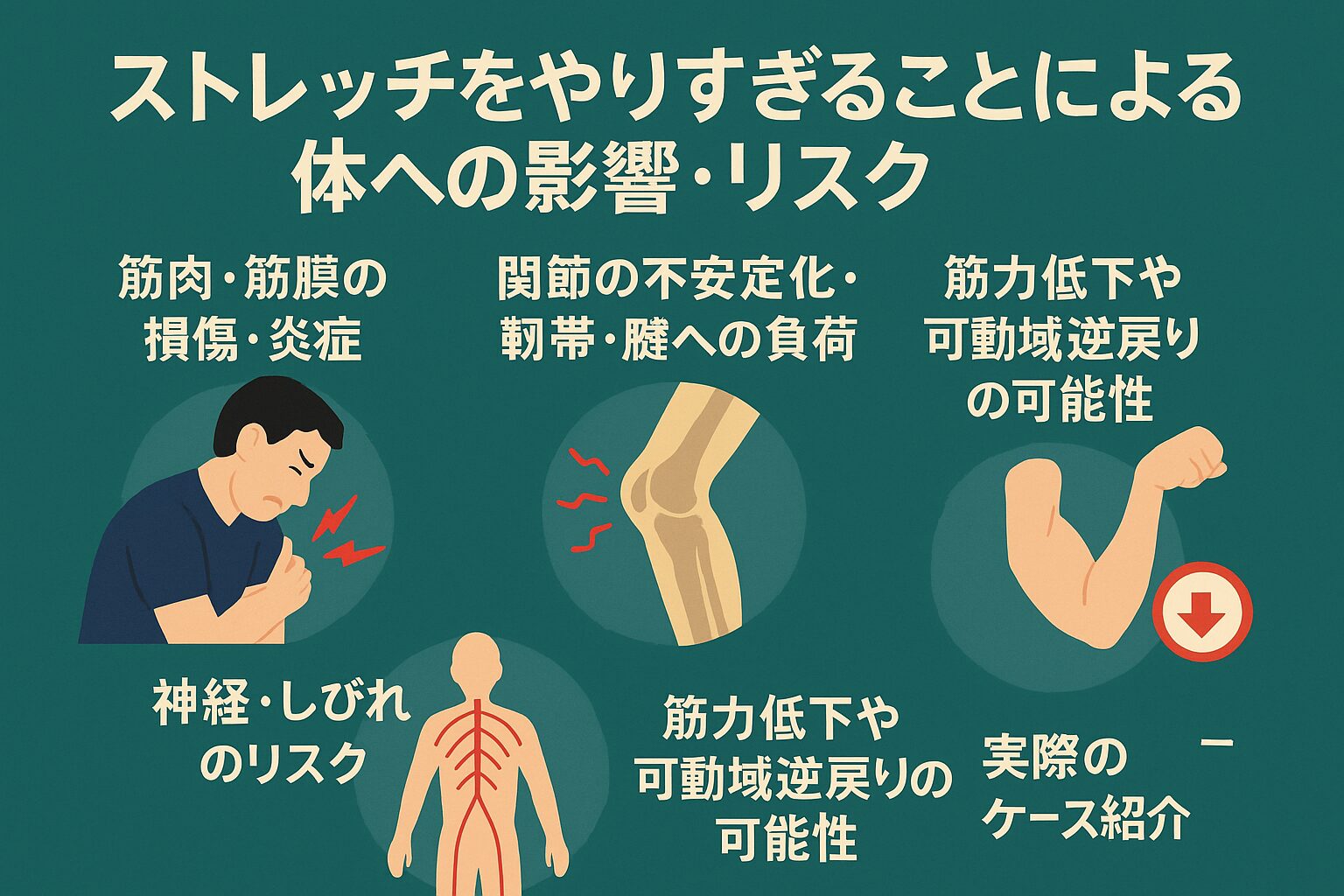

ストレッチをやりすぎることによる体への影響・リスク

「ストレッチって、たくさんやった方がいいんですよね?」と聞かれることがよくあります。

確かに柔軟性を高めたり、体を整えるうえでストレッチは大切な要素です。でも、やりすぎると逆に体を痛めてしまうケースがあると言われています(引用元:https://stretchex.jp/506)。ここでは、オーバーストレッチによって起こり得る体への影響とリスクを、実際の例も交えながら紹介します。

筋肉・筋膜の損傷・炎症

ストレッチを強く、あるいは長時間やりすぎると、筋肉や筋膜に細かな損傷が起こり、炎症を引き起こす可能性があるとされています。特に、「痛気持ちいい」を超えて「我慢できるギリギリの痛み」を感じながら伸ばす習慣がある人は要注意です。筋繊維は繊細な組織なので、過度な引き伸ばしが続くと炎症や筋肉痛、張りが長引くこともあるそうです(引用元:https://bpm-function.com/stretching-demerit-point/)。

関節の不安定化・靭帯・腱への負荷

もう一つ見逃されがちなのが、関節や靭帯、腱への負担です。靭帯や腱は、一度伸びすぎると元に戻りにくい性質があると言われています。オーバーストレッチが続くと関節が不安定になり、ちょっとした動きで違和感が出たり、怪我のリスクが上がることもあります。特に股関節や膝など、大きな関節を無理に伸ばす人は気をつけたいポイントです(引用元:https://willbe-hino.com/blog/20250212-9701/)。

神経・しびれのリスク

ストレッチで「ピリッ」としたり、「ジーン」としびれるような感覚があるときは、神経が過度に引っ張られている可能性があるとされています。神経は筋肉とは違い、過度な伸長に弱いため、オーバーストレッチを続けるとしびれや感覚異常が起こることもあるそうです。こうしたサインを見逃さず、早めにストレッチを中止することが大切だと専門家は指摘しています。

筋力低下や可動域逆戻りの可能性

意外と知られていないのが、「やりすぎると柔軟性が下がる」という逆効果です。筋肉は強く伸ばされすぎると防御反応を起こし、筋力が低下したり、可動域が一時的に狭まることがあると言われています。これは、筋肉が「これ以上は危険」と感じて緊張を強めるからです。結果的にパフォーマンスが落ち、思ったような成果が出ないことも少なくありません。

実際のケース紹介・統計や専門家の意見

あるフィットネスクラブでは、柔軟性向上を目指して毎日30分以上ストレッチを行っていた会員のうち、約2割が「股関節や膝の痛み」を訴えるようになったという報告があります(引用元:https://walkrun-project.info/archives/1034)。また、理学療法士の間でも「オーバーストレッチは慢性的な痛みや可動域制限の一因になる」と指摘されており、適切な頻度と強度を守ることの重要性が強調されています。

#ストレッチしすぎ #オーバーストレッチ #体へのリスク #柔軟性 #怪我予防

ストレッチしすぎのサイン・警戒すべき症状

「最近ストレッチを頑張ってるんだけど、なんだか体が重い…」

「伸ばしているときに“プチッ”と音がしたけど、大丈夫かな?」

こうした不安を感じたことはありませんか? 一見、ストレッチは「やればやるほど良い」と思われがちですが、実は“やりすぎ”のサインが体にはしっかりと現れると言われています(引用元:https://stretchex.jp/506)。ここでは、注意して見逃したくない5つのポイントを紹介します。

ストレッチ後・翌日の痛み・こわばり

通常のストレッチでは、伸ばした直後に軽いスッキリ感が得られることが多いです。ところが、翌日になって筋肉の奥に強い痛みやこわばりが残っている場合、やりすぎのサインの可能性があるとされています。特に、関節周りや深層筋の痛みが長引くときは要注意です。これは筋繊維や筋膜に微細な損傷が起こっていることもあると考えられています(引用元:https://bpm-function.com/stretching-demerit-point/)。

部位の違和感・しびれ・“プチッ”という音

ストレッチ中に「ピリッ」「ジーン」というしびれや、筋肉や腱から“プチッ”という音がした経験がある人もいるかもしれません。こうした症状は神経や腱への過剰な負荷がかかっている可能性があると言われています。特に神経は伸長に弱いため、違和感を感じたらその場でストレッチを中止することが大切です。放置するとしびれが慢性化するケースも報告されています(引用元:https://willbe-hino.com/blog/20250212-9701/)。

関節のぐらつき感

オーバーストレッチが続くと、関節を支える靭帯や腱が伸びすぎてしまい、関節の安定性が低下することがあるとされています。「ストレッチの後に膝や股関節がグラグラする感じがある」「体を支えにくい」などの感覚は、しすぎのサインの一つです。特にヨガや開脚などで柔軟性を急激に高めようとしている人に起こりやすい傾向があります。

回復が遅い・倦怠感が残る

通常のストレッチでは、翌日には筋肉の張りや疲れが軽くなることが多いですが、いつまでも倦怠感が抜けない場合は注意が必要です。過剰なストレッチが続くと、筋肉が常に微細な損傷を抱えた状態になり、回復が追いつかなくなることがあると言われています。これが続くと、柔軟性を高めるどころかパフォーマンスの低下につながる可能性もあります。

「好転反応かも?」という誤認との区別

「これはきっと好転反応だから…」と自分に言い聞かせていませんか?

もちろん、ストレッチの直後に一時的なだるさを感じることはありますが、強い痛みやしびれ、関節の不安定感などが続く場合は“やりすぎ”の可能性が高いと専門家は指摘しています。好転反応と誤解してストレッチを続けてしまうと、損傷が広がるリスクもあるため、早めの見極めが大切です(引用元:https://walkrun-project.info/archives/1034)。

#ストレッチしすぎ #警戒サイン #柔軟性 #しびれ違和感 #好転反応との違い

正しいストレッチ法:適切な頻度・強度・時間の目安

「ストレッチって、結局どのくらいやればいいの?」

「毎日やっても大丈夫?」

こうした疑問を持つ人は多いですよね。ストレッチはやり方次第で体を整える強力なツールになりますが、逆に方法を誤るとオーバーストレッチにつながることもあると言われています(引用元:https://stretchex.jp/506)。ここでは、やりすぎを防ぎながら効果を高めるための“正しいストレッチ法”を、具体的な目安とともに紹介します。

目的別ストレッチ(準備/クールダウン/柔軟性向上)

まず大切なのは「ストレッチの目的を明確にする」ことです。

運動前に行うのは、筋肉を温めて動きやすい状態を作る準備ストレッチ(ダイナミック系)が中心です。一方、運動後は筋肉をゆっくり伸ばして緊張を和らげるクールダウンストレッチ(スタティック系)が適しています。そして柔軟性を高めたい場合は、筋肉が十分に温まった状態で行う柔軟性向上ストレッチを、呼吸を意識しながらゆっくり行うと良いとされています(引用元:https://bpm-function.com/stretching-demerit-point/)。

強度(痛気持ちいい程度)と時間(秒数・セット数)

ストレッチの強度は「痛気持ちいい」と感じる範囲が目安です。痛みを我慢してまで伸ばすと筋肉や靭帯を痛めるリスクがあるため注意が必要だと専門家は指摘しています。

時間の目安としては、1部位につき15〜30秒を1〜3セット程度がよいとされており、呼吸を止めずに自然な呼吸を続けることが大切です。秒数を伸ばせば柔軟性が高まるわけではない、という点も覚えておきましょう(引用元:https://willbe-hino.com/blog/20250212-9701/)。

頻度・休息の取り方

柔軟性を高めたい場合、毎日少しずつ継続することが推奨される一方で、同じ部位に強いストレッチを連日行うと回復が追いつかず、かえって筋肉がこわばることもあると言われています。特に強めのストレッチを行った場合は、1〜2日程度の休息を挟むとよいとされています。短時間をこまめに続ける方が、長時間を一気に行うよりも安全で効果的と考えられています。

反動を使わない・呼吸を止めない

ストレッチ中に勢いをつけて「グイッ」と伸ばす反動ストレッチは、筋肉の防御反応(伸張反射)を引き起こし、筋肉が逆に硬くなるリスクがあるとされています。また、力んで呼吸を止めてしまうと筋肉が緊張しやすく、十分に伸ばせません。呼吸は深くゆっくりと行い、特に吐くときにリラックスして筋肉を伸ばす意識を持つと効果が高まりやすいです。

段階的に強度を上げる方法

いきなり深いポジションまで伸ばそうとせず、少しずつ強度を上げていくことが安全で効果的な方法です。例えば、最初の数回は軽く伸ばし、体が温まってきたら徐々に深く伸ばすといった段階的なアプローチがよいとされています。この方法はケガの予防だけでなく、柔軟性向上にもつながりやすいと言われています(引用元:https://walkrun-project.info/archives/1034)。

#ストレッチ #正しいストレッチ法 #頻度と強度 #柔軟性向上 #呼吸とフォーム

もし “やりすぎた”なら? 対処法と再発予防策

「ストレッチしてたら急に“ピキッ”ときた…」

「翌日になっても痛みや違和感が引かない…」

そんなとき、焦って自己流で続けてしまうと悪化のリスクがあると言われています(引用元:https://stretchex.jp/506)。ここでは、ストレッチをやりすぎてしまったときの対処法と、再発を防ぐための具体的なステップを紹介します。痛みや違和感が出たときの判断基準を知っておくことで、安心してストレッチを続けることができますよ。

ストレッチ中止と安静の考え方

まず大切なのは、「無理に続けない」ことです。痛みやしびれ、強い違和感があるときは、その部位のストレッチを中止して一旦安静にすることが勧められています。筋肉や靭帯が微細な損傷を受けている可能性があり、無理をすると炎症が悪化することがあると専門家は指摘しています。焦らず、体の回復を優先する姿勢が重要です。

冷却/アイシング・圧迫・休養法

ストレッチ中や直後に痛みが出た場合は、冷却(アイシング)を取り入れるのも一つの方法とされています。氷や保冷剤をタオルで包み、痛みのある箇所を15〜20分ほど冷やすことで炎症を抑える助けになることがあります。また、必要に応じて軽く圧迫して腫れを防ぎ、しっかりと休養をとることも大切です(引用元:https://bpm-function.com/stretching-demerit-point/)。

ただし、痛みが長引いたり、腫れやしびれが強い場合は自己判断せず、専門家への相談を検討しましょう。

病院を来院すべきタイミング

「少し痛いけど様子を見よう」と放っておく人も多いですが、一定のラインを超えたら専門機関への来院が推奨されています。たとえば、「2〜3日経っても痛みや違和感が改善しない」「夜間にズキズキ痛む」「関節が不安定になった」といった場合は、理学療法士や整形外科などで触診・検査を受ける目安とされています(引用元:https://willbe-hino.com/blog/20250212-9701/)。

徐々に再開する注意点

痛みが落ち着いてきたら、いきなり以前の強度に戻すのではなく、軽いストレッチから段階的に再開するのがポイントです。まずは可動域を確認しながら短時間・低強度で行い、違和感がないかを丁寧にチェックしましょう。再開初期は「伸ばす」というよりも「動きを取り戻す」イメージで行うと安全です。

日常でオーバーストレッチを防ぐ習慣づくり

再発を防ぐには、日常生活の中に「無理をしない工夫」を取り入れることが重要です。たとえば、ストレッチ前に軽く体を温める、痛みがある日は柔軟性向上を目的とした深いストレッチを避ける、呼吸を止めずリラックスした状態で行うなど、小さな習慣が予防につながるとされています。加えて、定期的に体の状態をチェックすることで、自分の限界を見極めやすくなります。

専門家(理学療法士など)への相談目線

自己流の判断だけでは見落としてしまうリスクもあります。理学療法士やストレッチ専門家に相談することで、自分の柔軟性や筋肉の状態に合わせた安全な方法を知るきっかけになると言われています。特に慢性的な違和感がある人や、何度も同じ部位を痛める人は、一度プロの目でチェックしてもらうことをおすすめします(引用元:https://walkrun-project.info/archives/1034)。

#ストレッチしすぎ #対処法 #再発予防 #安静と冷却 #専門家相談

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す