1.骨盤後傾とは?

「骨盤後傾」とは、骨盤が通常のやや前傾した位置から後ろ側に“傾く”状態のことを言われています。横から見た際に、上前腸骨棘(ASIS)と上後腸骨棘(PSIS)という骨盤の前部と後部の位置関係が、前部よりも高くまたは水平に近くなっていると、骨盤が後傾している可能性があると言われています。stretchex.jp

この姿勢では、お尻が引けたように見え、腰が丸まりやすく、「猫背になりやすい」「お尻が垂れて見えやすい」という特徴も挙げられています。Sharez for Trainer

なぜ「筋肉」がキーワードになるのか?

骨盤は、骨そのものが勝手に大きく動くわけではなく、骨盤を支え・動かすまわりの筋肉の働きやバランスによって、その角度が影響を受けると言われています。stretchex.jp

具体的には、太もも裏の「ハムストリングス」やお尻の「大殿筋」が硬くなることで骨盤が後ろに引かれやすくなり、逆に前側にある「腸腰筋」や「腹横筋」などが弱くなっていると、骨盤を正しい位置に保ちづらくなると言われています。桜花整体院

つまり「骨盤後傾 筋肉」というキーワードが検索される背景には、骨盤傾きの原因・改善に“どの筋肉をどう整えたら良いか”を知りたいというニーズがあるため、筋肉という視点は非常に重要になります。

自分の骨盤は後傾してる?セルフチェック方法

「自分の骨盤、後傾かも…?」と感じたとき、次のような簡単なセルフチェックをしてみてください。

-

壁にかかと・おしり・背中・後頭部をつけて、姿勢を整えて立ちます。

-

腰と壁の間に「手のひら」を入れてみます。

– 手のひらがすんなり入る場合:骨盤がやや前傾ぎみと言われています。

– 手のひらがほとんど入らない、または腰が壁から離れずに隙間が狭い場合:骨盤が後傾ぎみとも言われています。Sharez for Trainer -

さらに念入りに確認したいなら、仰向けに寝て膝を立て、リラックスした状態でお腹・腰の下に拳・手のひら等を入れてみましょう。隙間が極端に狭いと後傾が疑われると言われています。stretchex.jp

「チェックしてみたら手のひらどころか指1本入らない…」という方は、骨盤の傾きがいつもとは少し“後ろ寄り”になっている可能性があります。こうした状態では、筋肉のアンバランスから姿勢の崩れが進んでいくこともあるため、まず「気づく」ことが第一歩です。

このように、骨盤後傾の定義・筋肉との関連・セルフチェックという流れを理解しておくことで、「なぜ自分の姿勢がうまく整わないのか?」「どの筋肉が影響しているのか?」という疑問に応えやすくなります。次の段階では、具体的にどの筋肉をどうケアするかをご紹介していきましょう。

#ハムストリングス #大殿筋 #腸腰筋 #骨盤後傾 #姿勢改善

2.骨盤後傾を促す「硬くなりやすい筋肉」とそのメカニズム

「ハムストリングス」や「大殿筋」といった筋肉が硬くなると、いわゆる「骨盤後傾」が起こりやすいと言われています。まずはこのメカニズムを整理していきましょう。

主な関与筋肉&硬くなることで骨盤が後傾する仕組み

まず、ハムストリングスは坐骨(お尻の骨)から大腿骨の後ろ・脛骨(すねの内側)あたりにかけて走る筋肉群で、股関節の伸展・膝の屈曲に関与しています。note(ノート)

この筋肉が硬くなると「坐骨を後方へ引く力」が強まり、その結果、骨盤が後ろに傾きやすくなると言われています。miyamoto-labo.jp

次に大殿筋。大殿筋は股関節の伸展や外旋を担う、お尻の大きな筋肉です。

この大殿筋が硬くなったり機能が低下していたりすると、骨盤を支えて「前傾させる/立たせる」力が弱まり、相対的に骨盤が後傾してしまう状況を招くと言われています。

簡単に言えば、「後ろ側の筋肉(ハムストリングス・大殿筋)が縮んで引いてしまう → 前を支える筋肉が弱いまま →なので骨盤が後ろへ倒れ気味に」…という流れです。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

実際の生活・姿勢・習慣との因果関係

では、この硬くなりやすい筋肉に至る生活のクセとは何か?たとえば、長時間のデスクワークで椅子に座りっぱなしという状況。これはハムストリングスが縮んだまま固まりやすい典型パターンです。YumiCoreBody

さらに「浅く座る」「背もたれに寄りかかる」「脚を組む」といった姿勢も、坐骨が前方にずれて骨盤が後傾しやすい状態をつくると言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

具体的には脚を組んで座ると、骨盤の左右バランスが崩れ、その影響でハムストリングスや大殿筋のどちらかがより緊張しやすく、結果として骨盤が後傾しやすくなると指摘されています。

こうした習慣が重なると、硬くなった筋肉が「骨盤を後ろへ傾ける状態」を常態化させてしまい、「あれ?姿勢がお尻引けてる」「猫背気味かな」という状態に陥りやすいと言われています。

#ハムストリングス #大殿筋 #骨盤後傾 #姿勢改善 #筋肉バランス

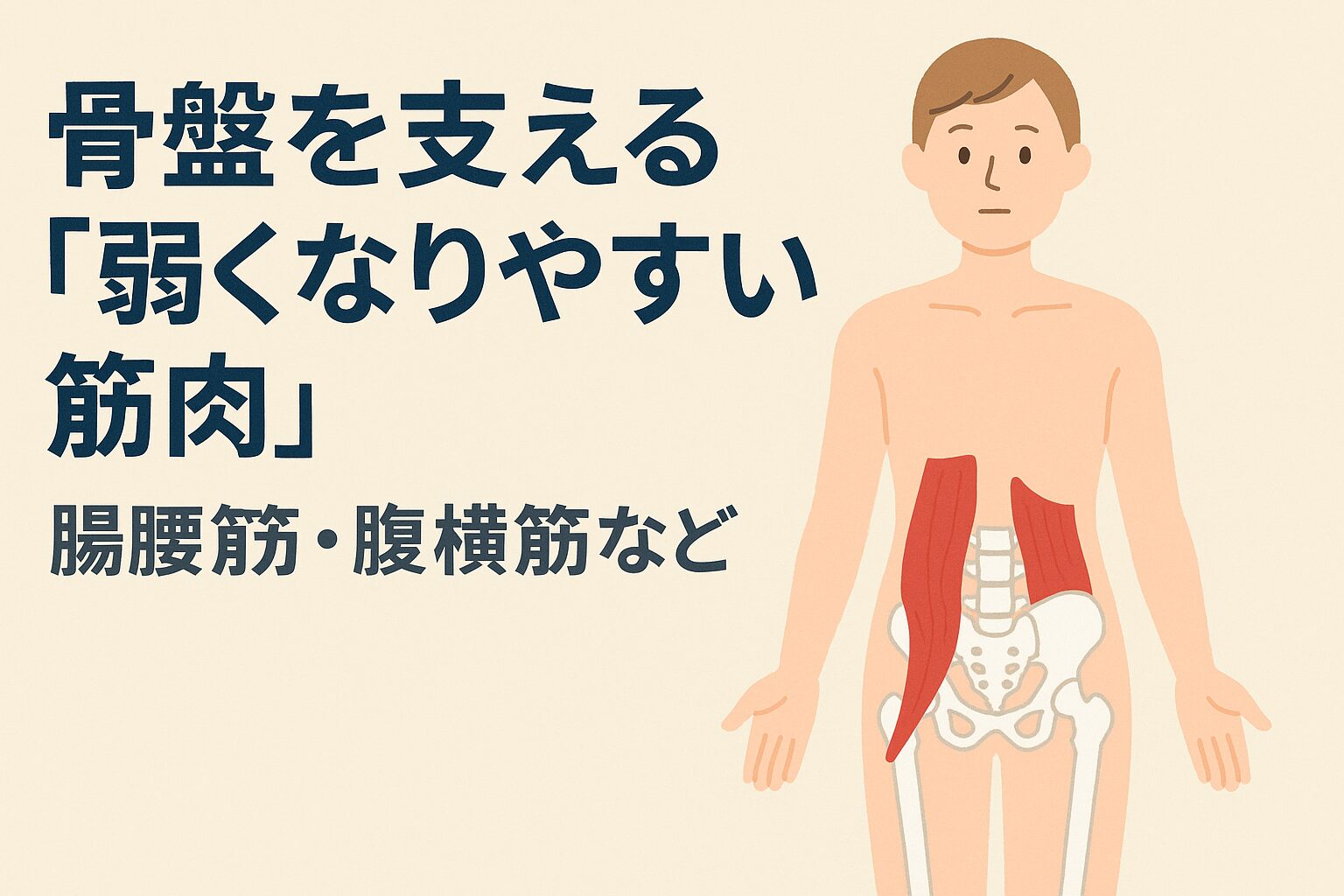

3.骨盤を支える「弱くなりやすい筋肉」とその対策

「骨盤後傾 筋肉」というキーワードで掘り下げるなら、硬くなりやすい筋肉の話の次に、“支える力が落ちて後傾を促してしまう筋肉”にフォーカスするのが非常に重要です。ここでは、特に「使われにくく、弱くなりやすい筋肉」について、仕組みと対策を会話形式で解説していきます。

主な関与筋肉例:腸腰筋・腹横筋・体幹筋群

―「えっと、どの筋肉が“弱くなりやすい”の?」という疑問ですが、代表的なのが深層にあるインナーマッスル、腸腰筋。この腸腰筋は、骨盤の内側から大腿骨にかけて走る筋で、“骨盤を前に引きつけて立たせる”役割を担っていると言われています。杉並区浜田山|浜田山CAZU整骨院 | 杉並区浜田山|浜田山CAZU整骨院

―「それと、他には?」はい。お腹まわりを“コルセット”のごとく支える腹横筋や、背骨・骨盤周囲を安定させる体幹筋群も、弱化が進むと骨盤を適切な位置に保てなくなると言われています。たけだ整骨院

―「なんで使われなくなるの?」その一因として、長時間座る・運動をあまりしない・年を重ねる…といったシーンで、腸腰筋や腹横筋が“働きにくい状態”になりやすいのです。たとえば、座ったまま脚を出してなんとなく過ごすと、腸腰筋が伸び切ったまま“待機状態”になってしまうことがあります。

―「それが骨盤後傾につながるってどういうこと?」腸腰筋・腹横筋のような“支える筋肉”の働きが落ちると、骨盤を前に立たせておく力(前傾方向の力)が低下し、結果として“後ろへ倒れやすい”骨盤、すなわち骨盤後傾の状態になりやすいと言われています。

年齢・運動習慣・姿勢のクセがどう影響するか

―「年齢が影響するって聞いたけど?」そうですね。加齢によって筋肉量が少しずつ減ったり、活動レベルが下がったりすることで、腸腰筋・腹横筋といったインナーマッスルの“使われる回数”が減る傾向があると言われています。整体ステーション

―「じゃあ運動習慣がないとどうなる?」運動をしない、または歩く・立つ機会が少ないと、深層筋への刺激が減ります。刺激が少ない筋肉は“休んだまま”になりやすく、機能が落ちて動きづらくなってしまうと言われています。一般社団法人 国際統合リハビリテーション協会

―「姿勢のクセも関係あるの?」まさにその通りで、たとえば座っている時に背中を丸める・脚を組む・浅く座るといった姿勢を続けると、骨盤が後ろに傾きやすいポジションが習慣化されてしまいます。その状態では、支える筋肉(腸腰筋・腹横筋など)がうまく働きづらく、骨盤を支える“土台”が弱くなってしまうと言われています。たけだ整骨院

―「なるほど、じゃあ対策は?」はい、次のステップでは「弱くなった筋肉をどう鍛えるか」「日常でどう意識を変えるか」をご紹介します。

#骨盤後傾改善#ストレッチ習慣#体幹トレーニング#姿勢リセット#筋肉バランス調整

4.見逃せない!骨盤後傾が体に及ぼす影響・リスク

「ねえ、最近なんだか腰がだるいし、猫背気味かも…」と感じていませんか?実は「骨盤後傾」という状態が、さまざまな体の不調に“つながりやすい”と言われています。今回は、骨盤後傾がもたらしうるリスクや、筋肉・骨格・神経の視点から「なぜ姿勢の不調」が起こるかを一緒に整理していきましょう。

腰痛・猫背・肩こり・ぽっこりお腹・冷え・むくみなど、具体的な症状との関連性

まず、骨盤が後ろに傾くと、腰椎(腰の骨)の自然な前弯カーブが失われ“フラットになりやすい”という指摘があります。 それにより、腰にかかる負荷が増え、腰痛を抱えやすい状況になると言われています。

また、骨盤後傾になると背中が丸まり、いわゆる“猫背”の姿勢が定着しやすくなります。背中が丸まることで肩が前に出やすくなり、肩こりや首こりに悩む方が増えるとも言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

さらに、骨盤の傾きが変わることで、下腹部の内臓が下方にずれやすくなり「ぽっこりお腹」に見えやすく、また骨盤・下肢まわりの血流やリンパの流れも滞りやすく「冷え」「むくみ」につながる可能性もあると言われています。kotsuban-labo.jp

このように、筋肉のアンバランスや骨盤の位置のズレが、姿勢の崩れを媒介にして多様な身体の不調を招きやすいというわけです。

なぜ筋肉のアンバランス=姿勢の不調につながるかを筋肉・骨格・神経の視点から

「どうして“筋肉が硬い/弱い”と骨盤だけでなく体に影響が出るのか?」という疑問に対して、筋肉・骨格・神経の3つの視点から整理してみましょう。

まず筋肉の視点では、骨盤を支える筋群の働きが低下または過度に緊張してしまうと、骨盤自体が正しい“立ち位置”を保ちづらくなると言われています。例えば、ハムストリングスの硬縮もその一因です。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

次に骨格の視点。骨盤が傾くことで背骨や股関節・膝関節が連動してそのバランスを取ろうとし、結果として背中の丸みが増したり、膝や股関節に過剰な負荷がかかったりすることがあります。kotsuban-labo.jp

最後に神経の視点。姿勢が崩れて筋肉・骨格にアンバランスが生まれると、神経・血管・リンパの通り道が圧迫されたり伸びたりしやすくなり、慢性的なだるさ・冷え・むくみ・痛みが出やすくなると言われています。kotsuban-labo.jp

このように「筋肉のアンバランス → 骨格のずれ → 神経・血流の障害」という流れが、骨盤後傾を軸に姿勢の不調を引き起こす構図となるわけです。

「改善しないとどうなるか?」という点も触れておくと、この状態を放置すると、腰痛・肩こりが慢性化する、姿勢が固定化して動きが制限される、血流が悪くなって冷えやむくみが続く、さらには見た目の印象(例えばお腹が出て見える、お尻が垂れて見える)にも影響しやすいと言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

ですから、「ちょっと気になるな」と思った時点で、姿勢を整える意識を持つことが“後々のリスク軽減”にもつながるでしょう。

#骨盤後傾 #腰痛リスク #猫背改善 #姿勢と筋肉バランス #冷えむくみ予防

5.筋肉バランスを整える“実践メソッド”|ストレッチ・トレーニング・日常習慣

「じゃあ、実際にどうすれば『骨盤後傾』を改善できるの?」って思いますよね。ここでは硬くなった筋肉をゆるめるストレッチ、弱った筋肉を鍛えるトレーニング、そして日常でできる姿勢改善の習慣を、初心者でも取り入れやすいプラン付きでご紹介します。

硬くなった筋肉をゆるめるストレッチ/弱った筋肉を鍛える筋トレ

まず、硬くなりやすい「後ろ側の筋肉(例:ハムストリングス・大殿筋)」をゆるめましょう。例えば座った状態で片脚を前に伸ばしてハムストリングスを前屈で伸ばす、というストレッチが有効と言われています。

次に、弱くなりやすい「前側・深層の筋肉(例:腸腰筋、腹横筋・体幹筋群)」にアプローチ。仰向けで膝を立てて骨盤を軽く前に傾ける“ペルビックティルト”運動などが紹介されています。

回数目安としては、ストレッチは1日1~2回、1動作あたり20~30秒キープを2~3セット。筋トレは1回あたり8~12回を1~2セットからスタートし、慣れてきたら回数やセット数を増やすと良いと言われています。

注意点としては、姿勢を意識して“腰を反らせすぎない”、背中が丸まらないように、“呼吸を止めない”ことが大切です。疲れてフォームが崩れたら休むようにしましょう。

日常でできる姿勢改善・セルフチェック継続のための習慣

次に、筋トレやストレッチだけでなく「日常でどう取り組むか」も重要です。まず椅子に座る姿勢。深く座らず、骨盤がやや前傾するよう椅子の奥まで腰かけ、脚を組まないよう意識すると良いと言われています。)

立ち上がる時も「かかとを先に上げてから背中・頭まで起こす」ように意識すると、骨盤が後傾しづらくなる傾向があるようです。さらに10~15分に1回「立ち上がって軽く体を伸ばす」「骨盤を軽く前から後ろに動かすセルフチェック」を入れるのがおすすめです。

いつ・どれくらいというと、例えば「朝起きてすぐ」「昼休みの後」「夕方の座り疲れたタイミング」にそれぞれストレッチや筋トレを1〜2分入れて、日常の流れに組み込むと習慣化しやすいです。無理せず「まず週に3日から始めて、慣れてきたら毎日に向けていく」方法が長続きしやすいと言われています。

注意点として、痛みが強い時・既往症がある時は最初から激しい動きをせず、フォームに不安がある場合は専門家に確認することが望ましいです。

#骨盤後傾改善#ハムストリングスストレッチ#腸腰筋トレーニング#姿勢改善習慣#筋肉バランスメソッド

ステップ木更津鍼灸治療院の整体では、理学療法士・鍼灸師・オランダ徒手療法士という3つの資格を持つ専門チームが、東洋医学・西洋医学・徒手技術を融合させた独自の方法で、あなたの不調に向き合います。

もう痛みを我慢する必要はありません。

一人ひとりの未来を見据えたステップ木更津の整体で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

理学療法士として医療現場で培った経験を活かし、現在は健康づくりやスポーツパフォーマンスの向上を目指す方々まで幅広くサポートしています。

ジュニアアスリートの成長段階に合わせた運動指導にも対応。体の使い方だけでなく、栄養面からのアドバイスも含めて総合的に関われるのが私の強みです。

何よりも大切にしているのは「無理なく続けられること」。

一時的な変化よりも、継続できる仕組みづくりを意識しながら、一人ひとりに合ったサポートを心がけています。

コメントを残す