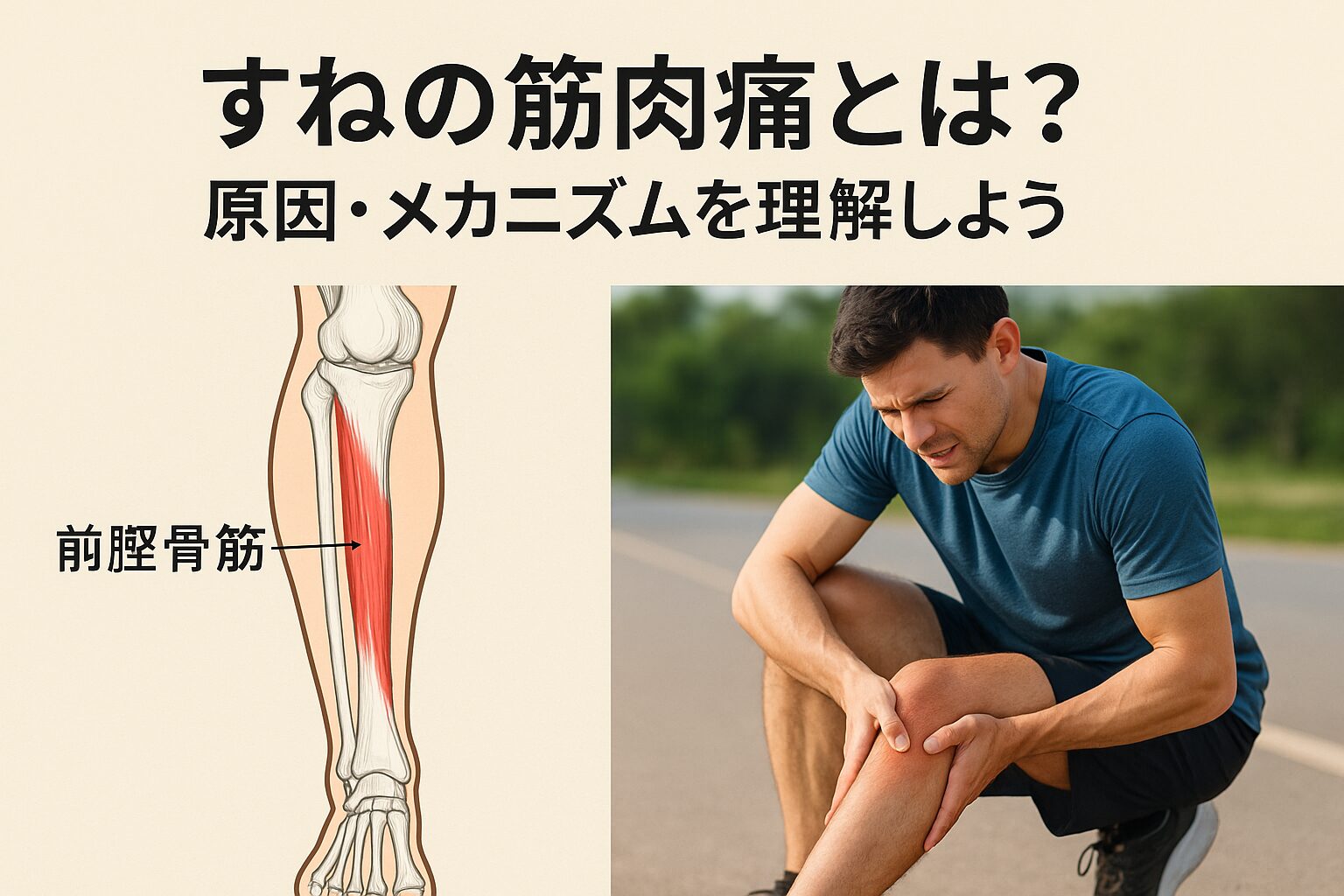

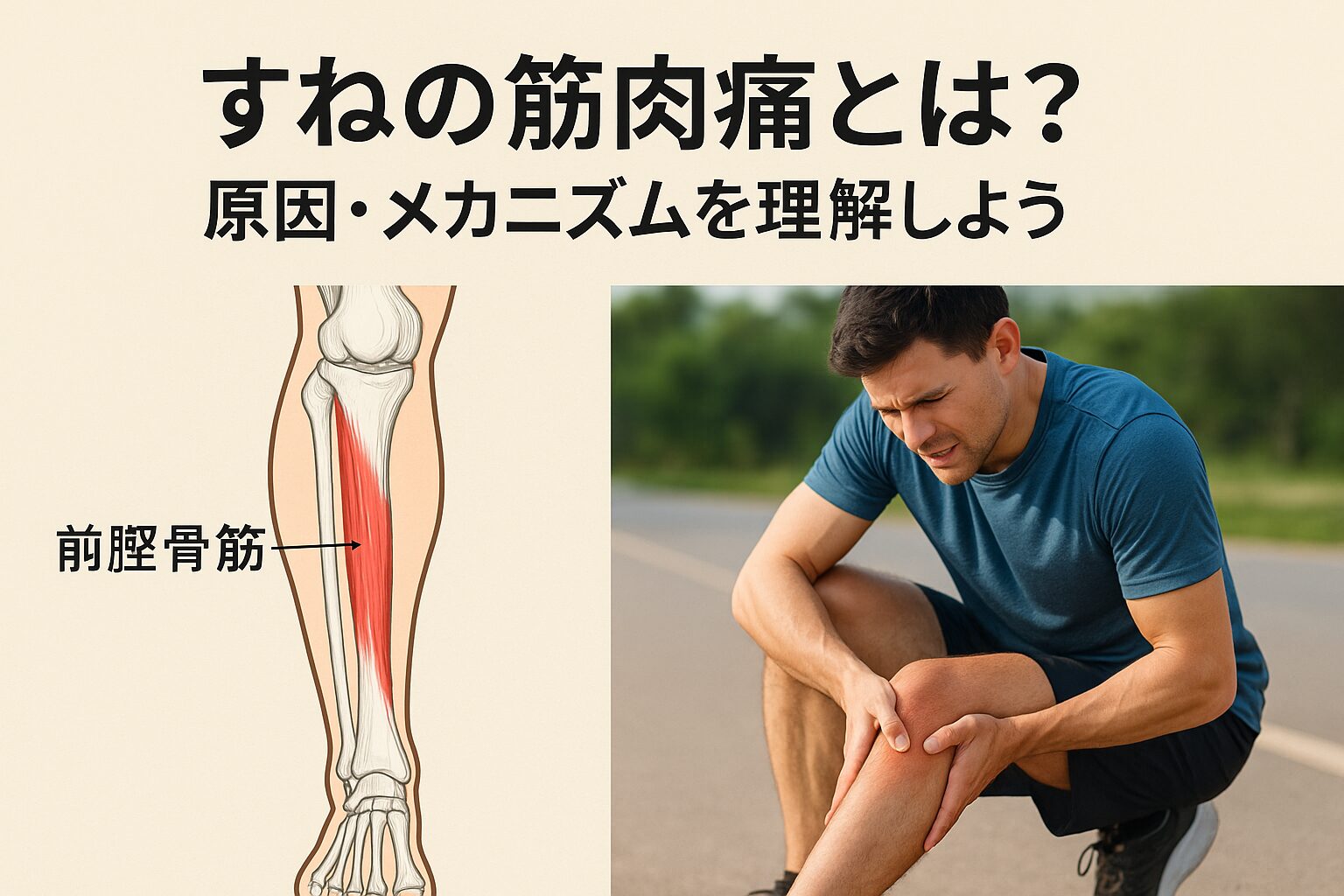

すねの筋肉痛とは?―原因・メカニズムを理解しよう

すね(主に前脛骨筋ほか)に筋肉痛が出る仕組み

「最近すねに違和感があって…」と感じたことはありませんか?まず、すねの前面あたり、特に 前脛骨筋(ぜんけいこつきん)という筋肉が、歩いたり走ったり、足を使う動作でかなり活躍していると言われています。utashima.com+2dokodemofit.com+2

この前脛骨筋は「つま先を上げる」「踵(かかと)をちゃんと着く」など、足首まわりの細かい動きを支える役割があります。utashima.com+1

そのため、普段あまり意識しない“すね”の筋肉にも日常の歩行・立ち仕事などで少しずつ負荷がかかっていて、特に運動量が急に増えたり、地面が硬かったり、靴のクッション性が落ちていたりすると、その負荷に筋肉が対応しきれずに“筋肉痛”のサインとして痛み・張りを感じることがあります。湘南カイロ茅ヶ崎整体院+1

つまり、「すね 筋肉痛 ストレッチ」というキーワードで探しているあなたは、このメカニズムを抑えることが、ストレッチを始める前の第一歩と言えそうです。

典型的なきっかけ(ランニング・ジャンプ動作・歩行量増・硬い地面・靴の影響など)

では、具体的にはどういう状況で「すねの筋肉痛」が起きやすいのでしょうか?以下のようなきっかけが典型的です。

-

ランニングやジャンプの多い運動をいきなり始めた/頻度を増やしたとき:前脛骨筋に急激に負荷がかかるため。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

-

歩行量が増えたり、通勤・立ち仕事で長時間立ったまま足を使ったとき:足首やすねに蓄積疲労が出やすくなります。Smartlog

-

運動または日常で、硬い地面(アスファルト・コンクリートなど)を長時間使ったとき:衝撃が筋肉に直に届きやすく、すねの筋肉が“クッション”のように頑張るため。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

-

靴のクッションがへたっていたり、足の形(偏平足・回内足)に合っていない靴を履いていたりすると、足首やすねの筋肉に余分な負荷がかかることがあります。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

このような“きっかけ”を知っておけば、「あ、これは無理したかな?」と自覚しやすく、ストレッチやケアを早めに始められます。

軽度/中等度/注意すべき痛みの見分け方

痛みの強さや症状によって、セルフケアで十分か、専門的に検査を検討すべきかの“見分け”も大切です。以下が目安です。

-

軽度:運動後や翌日に「少しすねが張ってるな」「押すと違和感はあるけど歩ける」というレベル。ストレッチ・休息で改善傾向あり。

-

中等度:「すねの前側がだる重い」「歩くと少し突っ張る感じがある」「走ると違和感が出るけど普段の歩行はできる」という状態。ストレッチ+負荷調整がおすすめ。

-

注意すべき痛み:「歩くだけでも痛い」「すねが腫れている・熱感がある」「痛みが数日~1週間以上引かない」「運動を休んでも改善の兆しがほとんどない」の場合は、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)や疲労骨折などの可能性もあるため、無理せず専門的な検査を検討したほうが良いと言われています。utashima.com+1

ペルソナ別の典型パターン(中学生部活、ランニング初心者、立ち仕事の大人)

-

中学生部活:運動量が急に増え、ジャンプ・ダッシュを多用した練習が始まった時、すねの筋肉に対応しきれず筋肉痛が出ることがあります。前脛骨筋に負荷が集中しやすいと言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院

-

ランニング初心者:慣れないランニングやウォーキングを始めたばかりで「もう少し走ろう」「もう少し長く歩こう」といったとき、すねの筋肉(特に前脛骨筋)が疲労をため込みやすいです。歩行+足首の使い方に意識が向いていないと張りや痛みにつながると言われています.dokodemofit.com

-

立ち仕事の大人:一日中立ちっぱなし・足を動かす機会が少ない・硬い床の上での作業などでは、すねの筋肉が「じわじわ」疲れて筋肉痛に似た張りを感じることがあります。血流が滞りやすく、柔軟性が低下しているとさらに出やすくなると言われています。Smartlog

このように「自分はこのタイプかな?」と当てはめることで、原因を想像しやすく、ストレッチやケアへのモチベーションが高まりやすくなります。

以上、「すね 筋肉痛 ストレッチ」をテーマに、原因・メカニズム・典型的なきっかけ・重症度の見分け・ペルソナ別の典型パターンを解説しました。次の章では、実際に“すねの筋肉痛を和らげるためのストレッチ方法”に入っていきましょう。

「すね 筋肉痛 ストレッチ」:すねの筋肉痛を和らげるためのストレッチ方法(即効ケア)

座位・立位・床/寝ながらできるストレッチ計3〜5種(説明+図解)

「ねぇ、すね(特に前脛骨筋)が重だるいなぁ」と思ったら、まず“すね 筋肉痛 ストレッチ”としてサッとできるケアを取り入れてみましょう。ここでは座ってできるもの、立ってできるもの、床や寝ながらのもの、計3種をご紹介します。

①椅子に座って行うストレッチ(座位)

椅子に浅めに座り、片脚を少し前に出してつま先を天井方向に向け、すね前側に「じんわり伸びてるな」と感じるところで20〜30秒キープ。呼吸を止めず、息をゆっくり吐きながら伸ばすのがポイントです。足首からすねにかけて“抜ける感覚”があると良いとされています。引用元:さかぐち整骨院 記事では「椅子でもできるストレッチ」として紹介されています。 sakaguchi-seikotsuin.com+1

②立って行うストレッチ(立位)

壁やテーブルに手を軽くついて体を支え、足を一歩前に出してつま先を立てた状態にし、かかとに体重を少しずつかけていきます。このとき背筋は伸ばしたまま。「すねが伸びるな」と感じるところで15〜20秒キープし、左右入れ替えて行ってみましょう。こちらは運動前後のウォームアップやクールダウンにも有効と言われています。引用元:トレーナーズアカデミー「簡単前脛骨筋ストレッチ」より。 ボディ・モーション・ラボ

③床・寝ながらできるストレッチ(仰向け/床座位)

床に座るか仰向けになり、片脚をまっすぐに伸ばしてつま先を自分の方に引き寄せます。このとき、すね前側が伸びるのを意識して「痛くない範囲」で30秒ほどキープ。目を閉じてリラックスすると、さらにリラクゼーション効果も期待できます。「無理は禁物/反動をつけない」ことが重要です。引用元:ボディ・モーション・ラボ「すねの筋肉(前脛骨筋など)のストレッチ」より。 ボディ・モーション・ラボ

ストレッチのコツ:呼吸・無理しない範囲・フォームチェック

「ストレッチしているのに“なんか効いてる気がしない”」ということ、ありませんか?そんなときは次のコツを意識するとグッと効果が上がると言われています。

-

呼吸を止めないこと:伸ばしている最中に息を止めてしまうと、筋肉が緊張しがちです。「吸って…吐いて…」とゆったりした呼吸とともに行うのがポイントです。

-

無理しない範囲を守ること:痛みが出るギリギリまで伸ばすのではなく、「ちょっと張るな」「伸びてるな」という程度で止めておくのが安全です。強く反動を付けて行うのは逆効果になることもあると言われています。 ボディ・モーション・ラボ

-

フォームをチェックすること:例えば足首の角度・膝の向き・背筋の伸びなどが崩れていると、意図した筋肉にうまくアプローチできないことがあります。鏡やスマホのカメラを使って「足首がちゃんと立ってるか/つま先が正しい方向か」を確認すると良いでしょう。

実践時の注意点(痛みが強い場合、違和感が残る場合は中止・医療相談を検討)

ストレッチはセルフケアとして非常に有効ですが、「痛みが強い」「違和感がずっと残る」といった場合は、無理せず中止して休養を優先した方が賢明です。特に「歩くだけでも痛む」「腫れや熱感を伴う」「しびれ感が出る」といった症状は、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)や疲労骨折など別の原因が隠れている可能性もあります。セルフケアだけで改善しづらい場合は、専門機関での触診・検査を検討すると安心と言われています。 sakaguchi-seikotsuin.com+1

また、ストレッチの途中で「鋭い痛み」「ジンジン・ピリピリする感じ」が出たら即停止が原則です。こうしたサインを無視して続けると、症状を悪化させてしまう恐れがあります。 ボディ・モーション・ラボ

以上のように、すねの筋肉痛を和らげるための“すね 筋肉痛 ストレッチ”は、座位・立位・床/寝ながらのいずれも比較的取り組みやすく、日常生活の合間でも実践しやすい内容です。次の章では、筋トレ&習慣ケアによる予防方法もお伝えしますね。

#すね筋肉痛ストレッチ #前脛骨筋ケア #すね疲労軽減 #セルフストレッチ初心者 #足首柔軟性アップ

筋肉痛を防ぐための筋トレ&習慣ケア

「すね 筋肉痛 ストレッチ」だけではなく、筋力と習慣を整えて“再び痛みを出さない体づくり”を意識したいですよね。ここでは、筋肉トレーニング・靴・フォーム・習慣化の3つの軸で解説します。

まず筋トレ&習慣ケアからいきましょう。

①筋力(前脛骨筋/ふくらはぎ・腓腹筋など拮抗筋)を整える方法

すねの前側を支える筋肉、特に 前脛骨筋 を鍛えておくと、すねの筋肉痛が起きにくい体になりやすいと言われています。例えば、足首を天井方向へゆっくりと引き上げて放す「つま先上げ」トレーニングを10〜15回×2セット行うと良いでしょう。引用元:Smartlog「【筋トレ】前脛骨筋の効果的な鍛え方」Smartlog

そして、すねの前だけでなく、「いわば裏側」の筋肉群、つまり 腓腹筋 や ヒラメ筋(ふくらはぎ側)も同時にケアしましょう。これらは足首の動きを支える拮抗筋として作用していて、硬さが残るとすね側に負荷が集中しやすいと言われています。引用元:MBP-Japan記事「すねの内側の痛み|シンスプリントを繰り返さないための予防策」マイベストプロ全国版

このように「表と裏をバランスよく鍛えておく」ことで、すねが過度に疲弊する前段階を作っておけるというわけです。

②靴・インソール・フォーム・地面環境見直しのポイント

「靴なんて関係ないかな?」と思いがちですが、実は関わりが強いです。硬い地面やクッション性の低い靴を使っていると、足首~すねにかかる衝撃が大きくなり、筋肉痛が出やすくなります。引用元:MBP-Japan「硬い路面・不適切なシューズはすねに負担を増加」マイベストプロ全国版

また、インソールで足裏のアーチを支え、足首のぐらつきを減らすことで、すねの筋肉にかかる負荷を軽くできると言われています。引用元:ReviewsRepubic「Best Insoles for Shin Splints」

さらに、ランニングフォーム・歩き方にも注意を。例えば、つま先だけで地面を蹴る癖があると、すね側の筋肉が“無駄に”働きやすくなります。そういった癖を改善して、かかと〜足裏〜つま先の流れを意識することが大切です。

③習慣化のヒント(運動前後ケア・疲労蓄積を避ける・定期チェック)

最後に、筋トレ・靴・フォームだけで終わらせず、習慣として続けることが重要です。運動前には軽いウォーミングアップ、運動後にはクールダウンとしてふくらはぎ・前脛骨筋を伸ばす静的ストレッチを取り入れると、疲労が溜まりにくくなります。引用元:MBP-Japan「ウォーミングアップ・クールダウン不足はすねの痛みリスクを上げる」マイベストプロ全国版

また、週に1回は「足・すねの張りチェック」習慣をつけましょう。「夜、すねが張ってないか?」「靴のかかとが左右均等に減っていないか?」などセルフチェックを。小さな異変を早期に見つけられれば、筋肉痛として出る前に手を打てると言われています。

こうして、「筋トレ」+「装備・環境」+「習慣化」の3本柱を整えることで、すねの筋肉痛の予防力がぐっと上がると言われています。

#すね筋肉痛予防 #前脛骨筋トレーニング #ふくらはぎケア #ランニング靴見直し #セルフケア習慣化

症状が続く・再発を繰り返す場合のチェック&対処

「ちょっとすねが張るだけかな?」と思っていたら、なかなか痛みが引かず再発を繰り返している――そんな時は、“すね 筋肉痛 ストレッチ”だけで対処し続けるのはリスクがあると言われています。少し立ち止まって、自分の症状が「ただの筋肉痛」なのか、それとももう一歩深い「 シンスプリント/ 疲労骨折 」の可能性があるのか、チェックしておきましょう。

筋肉痛に見えても実は「シンスプリント」「疲労骨折」の可能性もある旨の説明

例えば、「すねがだるい」「張りがなかなか取れない」と感じるとき、それは単なる筋肉疲労以上のサインかもしれません。シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)は、すねの筋肉・腱・骨膜まわりに繰り返し負荷がかかることで起きると言われています。Hospital for Special Surgery+1 一方、疲労骨折はすねの骨(脛骨)に微細な亀裂が入ることで起き、「ある一点を押すと痛い」「休んでも痛みが消えない」などの特徴があります。Healthline+1 そのため、「すねがいつまでもスッキリしない」「歩くのも辛い」「押すとピンポイントで痛む」と感じたら、ただの筋肉痛として放置するのではなく注意が必要です。

安静・冷却・圧迫・挙上(RICE)の基本対応と限界の見極め

そうした疑いがある時、まずはセルフケアとして基本の “RICE” 対応が重要です。

-

Rest(安静):痛みや張りを感じるときは、運動を一時中止し、負荷を減らすのが基本。

-

Ice(冷却):炎症や腫れがある場合、15〜20分程度アイスパックを当てることで症状の鎮静が期待されると言われています。Hospital for Special Surgery+1

-

Compression(圧迫):弾性バンテージやコンプレッションスリーブで圧迫を加えることで、腫れを軽減しやすくなります。

-

Elevation(挙上):脚を少し高くして安静にすると、血流やむくみの改善が促されることがあります。

ただし、こうしたRICE対応にも限界があります。「数日~1週間たっても痛みが改善しない」「夜間や安静時にも痛い」「明らかに腫れ・熱感・圧痛がある」などの症状がある時は、セルフケアだけでは対応しづらいと言われています。search.mskdoctors.com+1

医療機関を受診すべきサイン(歩行痛・腫れ・熱感など)

そして、「これは本格的に来院を検討すべき」サインも押さえておきましょう。以下のような症状が見られる場合、専門的な検査(触診・画像検査など)を受けることが安心です:

-

歩くだけでもすねに痛みが出る、または片足をかばって歩いてしまう。

-

すねが明らかに腫れている、触ると熱感がある。

-

特定の一点を押すと激しい痛みがある(疲労骨折の典型的サイン)。

-

安静にしていても痛みがなかなか引かない、むしろ増してきている。

これらは、シンスプリントからさらに進行して骨への負担が大きくなっている可能性を示唆しており、無理を続けると回復までの期間が長くなったり、他のトラブルを引き起こしたりする恐れがあると言われています。Flawless Physio+1

「痛みだからといって放っておけばいい」とは思わず、早めにプロの視点を入れることで安心して体を整え直すきっかけになるかもしれません。

以上のように、すねの筋肉痛を和らげるためのセルフケアを試す段階を超えて、症状がしつこい・再発を繰り返すという状況では、「すね 筋肉痛 ストレッチ」だけに頼らず、しっかりチェック&対処することが大切です。次のステップでは、実際にストレッチ+筋トレ+習慣化までをカバーしましょうね。

まとめ&すぐ使えるセルフチェックリスト+Q&A

「すね 筋肉痛 ストレッチ」を中心に、原因・ケア・予防・対処と進めてきましたが、ここで内容を振り返りつつ、「今日から使えるチェックリスト」と「よくある質問」を整理しておきましょう。自分でケア習慣にしやすいよう、会話形式で進めます。

今回学んだポイントの振り返り

A:「今回の内容、ざっとどんなことでしたっけ?」

B:「そうですね。まず、すね(特に前脛骨筋)に筋肉痛が出るメカニズムを理解しました。」「次に、それを和らげるストレッチ法を座位・立位・寝ながらの3パターンで紹介しました。」「さらに筋トレ・靴・地面・フォームなど予防習慣を整える方法も見ました。」「最後に、もし症状が続いたり再発を繰り返すなら、セルフケアだけでは限界があるというチェック&対処をお話しました。」

A:「ふむふむ。流れがつかめました。」

B:「この流れを踏まえて“すぐ使える”ステップに落とし込むと、実践しやすくなります。」

すぐ使える「今日からの5ステップ」チェックリスト

-

ストレッチ1種を今日中に実施する(座位・立位・床どれでも)

-

靴・インソール・地面の状態をチェックする(クッション/傾斜/かかとの減り具合)

-

フォーム・歩き方・足裏の掛かり方を意識して1〜2分点検する

-

筋トレまたは軽いエクササイズ(前脛骨筋/ふくらはぎ)を1セット実施する

-

今日の脚(すね)の張り・痛み・歩行時の違和感などを記録し、明日も継続できそうか確認する

このチェックリストを毎日または運動日ごとに活用すると、「すね 筋肉痛 ストレッチ」だけでなく、予防〜習慣化まで繋がっていくと言われています。 Orthopedic Partners

よくある質問(Q&A形式)

Q1:ストレッチを毎日やってもいいですか?

A:「毎日軽めに行うのは問題ないと言われていますが、“痛みが強い日”は無理をせず、ウォームアップとして軽く伸ばすだけに留める方が安全です。」

Q2:運動前と後でストレッチは変えるべきですか?

A:「運動前は動的ストレッチ(動きを伴うもの)、運動後は静的ストレッチ(じっくり伸ばすもの)が“望ましい方向”だと言われています。無理なく使い分けましょう。」

Q3:アイシングはいつすべきですか?

A:「運動後や張り・違和感を感じた直後に冷却を15〜20分行うことで、炎症を和らげる助けになると言われています。温めるより、まずは冷やすことを検討しましょう。] Verywell Fit

Q4:すね以外にも痛むけどどうすれば?

A:「ふくらはぎ・足首・アーチの痛みも“脚全体の負荷バランス”が崩れているサインかもしれません。すねだけに着目せず、脚全体をチェックしてフォーム・靴・筋力のバランスを見直すことが大切と言われています。」

読者への行動呼びかけ

「今日からこのチェックリストを使って、毎日の“すね 筋肉痛 ストレッチ”習慣にしてみましょう。もし『ストレッチしても痛みが引かない』『張りが何週間も続く』という場合は、専門家(整体・鍼灸・整形など)への来院を一度検討するのが安心と言われています。初めの一歩を踏み出すことで、脚の疲れ・すねの張り・筋肉痛リスクの“積み残し”を防げる可能性が高まるので、ぜひ今日から始めてみてくださいね。」

以上がまとめ&セルフチェックリスト+Q&Aです。次回は「筋トレ&習慣ケア」からさらに深めて、習慣化のコツを掘り下げましょうね。

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す