肩と首の間の筋肉とは(解剖・名称と構造)

肩と首の間にある主な筋肉

「肩と首の間」と聞くと、なんとなく肩こりをイメージする方も多いですが、実は複数の筋肉が重なり合って構成されています。代表的なのが、僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋・後頭下筋群・斜角筋といった筋肉です。それぞれが首や肩、背中の動きに関わり、姿勢を支えるうえでとても重要な役割を担っていると言われています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。

僧帽筋は背中の上部から肩、首の後ろにかけて広がる大きな筋肉で、肩甲骨の動きや頭部の安定に深く関係しています。肩甲挙筋は首の横から肩甲骨の上角に向かって走っており、肩をすくめる動作で使われることが多いです。胸鎖乳突筋は首の前〜横にあり、顔を横に向けたりうなずくような動作に関わっています。後頭下筋群は頭の付け根の深い位置にあり、首を細かく動かすときに作用します。さらに、斜角筋は首の側面から肋骨にかけて伸び、呼吸の補助や首の安定にも関わるとされています(引用元:https://vokka.jp/13103)。

起始・停止・作用、そして筋肉の重なり構造

これらの筋肉は、それぞれ起始(筋肉の始まり)と停止(筋肉が付着する場所)が異なり、働きも多様です。たとえば僧帽筋は後頭部から胸椎にかけて起始し、肩甲骨や鎖骨に停止しており、肩を引く・すくめる・首を反らすなどの動作に関わります。肩甲挙筋は頸椎の横突起から肩甲骨上角に停止し、肩を持ち上げる動きで活躍します。胸鎖乳突筋は胸骨と鎖骨から起こり、耳の後ろ(乳様突起)に停止し、首を横に回すときに使われることが多いです。

これらは表層〜深層に層状に重なっており、例えば僧帽筋の下に肩甲挙筋、さらにその奥に後頭下筋群が存在するといった構造です。この重なりによって、首や肩の動きがスムーズに連携する仕組みになっていると考えられています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog079/)。

筋肉構造を理解することの意義

「名前や位置なんて知らなくてもストレッチすればいいんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。でも、どの筋肉がどの方向に引っ張られているのかを理解していると、ケアの方法が大きく変わることがあります。たとえば僧帽筋が硬いのか、肩甲挙筋が張っているのかによって、伸ばす方向や強さも違ってきます。さらに、深層の筋肉が原因の場合、表面的なマッサージでは十分に緩まないこともあるんです。こうした筋肉構造を把握しておくことで、より的確なセルフケアができるようになると言われています。

#肩と首の間の筋肉 #僧帽筋 #肩甲挙筋 #胸鎖乳突筋 #解剖学

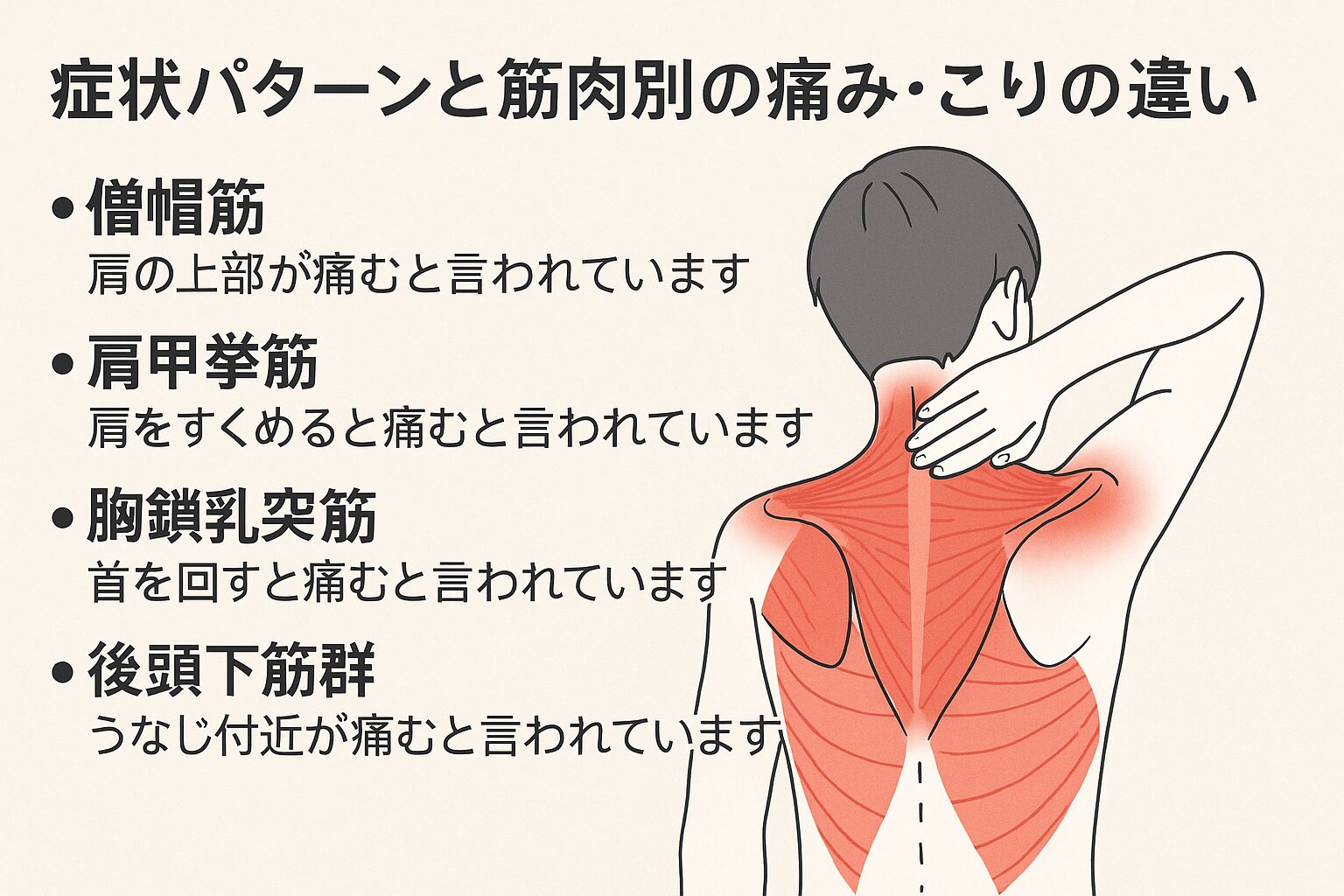

症状パターンと筋肉別に現れる痛み・こりの違い

筋肉ごとの痛み方と動作の特徴

「肩と首の間が痛い」といっても、原因となる筋肉によって症状の出方は少しずつ違うと言われています。例えば、僧帽筋がこっているときは、肩の上部や首のつけ根に鈍い痛みや重だるさを感じやすい傾向があります。肩をすくめる動作や、長時間同じ姿勢を続けたあとに特に症状が強く出ることが多いそうです(引用元:https://stretchex.jp/5827)。

肩甲挙筋のこりは、肩甲骨の内側や首の横あたりにピンポイントの痛みが出やすいのが特徴です。肩をすくめたとき、または首を斜め後ろに倒したときに痛みが強まることが多いとされています。胸鎖乳突筋は少し特殊で、こると首の前側〜側面に痛みが出るだけでなく、頭痛や耳の違和感が出るケースもあると報告されています(引用元:https://vokka.jp/13103)。

さらに、後頭下筋群が硬くなると、うなじ周辺の奥深い部分が重く痛むような感覚になることがあります。この部位は細かい姿勢変化でも負担がかかりやすく、PCやスマホ作業中にじわじわ痛みが増すことが多いようです。斜角筋の緊張では、首の側面から肩にかけて痛みが広がり、深呼吸や首を横に倒したときに症状が強く出る場合があると言われています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog079/)。

併発しやすい筋肉とセルフチェックの目安

肩と首の筋肉は互いに連動しているため、1か所だけでなく複数の筋肉が同時にこっていることも少なくありません。たとえば、僧帽筋と肩甲挙筋は非常に併発しやすい組み合わせで、肩こりを長期間感じている人に多い傾向があります。また、後頭下筋群と胸鎖乳突筋が同時に硬くなると、首の動きが制限されやすくなるとも言われています。

簡単なセルフチェックとして、以下のような動作を行うと筋肉の違いをある程度見分けられる場合があります。

-

首を左右に倒す・回す:胸鎖乳突筋や斜角筋のこりがあると引っ張られるような感覚が出やすい

-

肩をすくめる:肩甲挙筋や僧帽筋に痛みや張りが出やすい

-

うなずく・上を向く:後頭下筋群に負担があると奥の方で突っ張る感じが出やすい

このように、痛みの出方と動作を組み合わせることで、自分の状態をある程度把握できることがあるとされています。ただし、痛みが長引いたり、しびれや強い頭痛を伴う場合は、自己判断せずに専門機関への相談が推奨されています。

#肩こり #首こり #僧帽筋 #肩甲挙筋 #胸鎖乳突筋

原因・リスク要因:なぜこの部位にこり・痛みが出るのか

姿勢・筋力・生活習慣の影響

肩と首の間の筋肉がこりやすい背景には、日常生活の中に潜むさまざまな要因が関係していると言われています。代表的なのが、悪い姿勢です。特にスマホやPCを使うときの前傾姿勢では、頭の重さを支えるために首や肩の筋肉へ大きな負担がかかります。頭はボーリングの球ほどの重さがあるとも言われており、それを前に傾けた状態で支えることで、僧帽筋や肩甲挙筋などが常に緊張しやすくなってしまうのです(引用元:https://stretchex.jp/5827)。

さらに、筋力や柔軟性の低下も大きな原因の一つとされています。例えば、背中や肩甲骨まわりの筋肉が弱くなると、自然と猫背姿勢になりやすく、首や肩の筋肉だけで姿勢を支える形になってしまいます。その結果、肩こりや首の張りが長引きやすくなる傾向があります(引用元:https://vokka.jp/13103)。

筋膜・ストレス・複合的な影響

姿勢や筋力だけでなく、長時間同じ姿勢を続けることや運動不足も筋肉を硬くする原因になると言われています。ずっと同じ姿勢を保っていると、筋肉のポンプ作用が低下して血流が滞りやすくなり、酸素や栄養が行き届きにくくなります。そうすると筋肉内に老廃物がたまり、痛みやこりを引き起こす可能性が高まると考えられています。

また、近年注目されているのが筋膜の癒着やトリガーポイントの存在です。筋膜は筋肉を包む薄い膜で、これが癒着すると動きが制限され、周囲の筋肉にも余計な負担がかかるとされています。さらに、精神的なストレスによって筋肉が無意識のうちに緊張し、緊張性筋硬化を引き起こすケースもあると報告されています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog079/)。

これらの要素は単独で起こるわけではなく、複合的に絡み合って痛みやこりを強めることが多いようです。例えば、長時間のPC作業によって姿勢が崩れ、筋力が低下し、さらにストレスが加わることで、筋肉の緊張と血流の悪化が慢性化するといった具合です。この悪循環を断ち切るためには、日常の姿勢・生活習慣・筋力のバランスを意識することが重要だと言われています。

#肩こり #首こり #姿勢改善 #筋膜癒着 #ストレス対策

自宅でできるストレッチ・ほぐし・セルフケア

筋肉別ストレッチとほぐし方

肩と首の間の筋肉を整えるには、筋肉ごとに適したストレッチやほぐしを組み合わせるのがポイントだと言われています。まず、僧帽筋には肩をすくめてからストンと力を抜くリラックス動作や、首を反対側へゆっくり倒すストレッチが効果的とされています。肩甲挙筋には、片手を頭の上に回して反対方向に軽く引っ張るストレッチがよく使われます。背中から肩甲骨の上角にかけて伸びる感覚があればOKです(引用元:https://stretchex.jp/5827)。

胸鎖乳突筋には、あごを少し上げて斜め後ろを見上げるような姿勢でゆっくり呼吸をしながら伸ばすストレッチが取り入れられています。後頭下筋群はデリケートな部位なので、無理な首反らしは避け、蒸しタオルで温めてから、首の後ろを軽く丸めるようにしてストレッチすると良いとされています。斜角筋の場合は、首を横に倒しながら反対の手で鎖骨を軽く押さえると、首の側面がじんわり伸びる感覚が得られやすいです(引用元:https://vokka.jp/13103)。

マッサージ・温熱ケア・習慣化のコツ

ストレッチと合わせて、自宅でのほぐしケアも有効だと言われています。テニスボールを壁と肩甲骨の間に挟み、体をゆっくり動かすと僧帽筋や肩甲挙筋のポイントをピンポイントで刺激できます。フォームローラーを背中の下に置き、肩甲骨の間を転がす方法も人気です。ただし、強く押しすぎると筋肉を逆に緊張させる可能性があるため、心地よい圧で行うのが大切です(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog079/)。

また、ストレッチやほぐしの前に温熱ケアを取り入れると、筋肉が緩みやすくなると言われています。お風呂にゆっくり浸かったり、蒸しタオルを首・肩にあてて数分温めるだけでもOKです。実践の目安は1日1〜2回、1回あたりのストレッチ時間は1部位につき20〜30秒ほどがよいとされています。呼吸は止めずに、ゆったりと行うのがコツです。

継続のポイントは「頑張りすぎないこと」です。いきなり全部の筋肉を一気にケアしようとすると続かないので、1日1部位から始めて、徐々に習慣にしていくと自然に続けやすくなります。テレビを見ながらや寝る前の数分など、自分の生活の中にうまく組み込むと習慣化しやすいですよ。

#首こり #肩こり #ストレッチ #セルフケア #温熱ケア

予防策・改善につながる生活習慣/筋力トレーニング

姿勢と生活習慣を整えることが第一歩

肩と首の間の筋肉のこりや痛みを防ぐには、普段の生活習慣を少しずつ整えることが大切だと言われています。まず基本となるのが姿勢改善です。椅子に深く腰をかけ、骨盤を立てるように意識し、背もたれに軽く背中を預けると良いとされています。PCモニターの位置は目線と水平になるよう調整し、画面との距離は40〜50cmを目安にすると首への負担が少なくなると考えられています(引用元:https://stretchex.jp/5827)。

長時間の作業中は、1時間に1回程度、立ち上がって軽く肩を回す・首を伸ばすなどのストレッチを挟むのがおすすめです。たった1〜2分でも筋肉の緊張をリセットしやすくなり、血流が促されると言われています。集中しているとつい忘れてしまうので、スマホのタイマーやPCのリマインダー機能を活用すると続けやすいですよ(引用元:https://vokka.jp/13103)。

軽い筋トレと日常の工夫で再発を防ぐ

ストレッチだけでなく、肩甲骨まわりや首まわりの軽い筋力トレーニングを取り入れると、筋肉が姿勢を支えやすくなり、こりの予防につながるとされています。たとえば、チューブを使った肩の外旋運動や、腕を横に広げて肩甲骨を寄せるエクササイズは自宅でも簡単にできます。無理のない回数から始め、週2〜3回を目安に行うと良いとされています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog079/)。

また、日常生活でのちょっとした意識づけも大切です。重い荷物を片側だけで持たず、両手をバランスよく使うこと。寝るときは高すぎる枕を避け、首の自然なカーブを保てる高さに調整すること。スマホを見るときは顔を下げず、目線の高さを合わせることなど、小さな積み重ねが筋肉への負担を減らす助けになります。

一方で、注意が必要な症状もあります。例えば、腕のしびれや脱力、強い頭痛、長期間続く痛みがある場合は、単なる筋肉のこりではなく神経や血管に関わる可能性もあるため、早めに専門機関へ相談することが推奨されています。この判断は自己流で後回しにせず、体のサインとしてしっかり捉えることが大切です。

#姿勢改善 #肩こり予防 #首こりケア #筋トレ習慣 #生活習慣改善

皆様の「未来を創る」 私はこの思いを大切にし、当院の開院や日々の臨床を行っております。 これまで整形外科、リハビリ専門病院、スポーツチームにてトップアスリートへの施術など、様々な疾患や年代、現場を経験させていただいております。

怪我や手術後のケア、痛みや不調の改善、競技復帰に悩む方達のために、鍼灸・整体・パーソナルトレーニング・栄養指導など多角的な方向からサポートさせていただいております。

体の不調、後遺症がある方、慢性的な症状の方が、ご自身の健康を取り戻すためのパートナーとして様々な視野からアプローチしています

コメントを残す